昨秋、静岡新聞社から『杯が満ちるまで~しずおか地酒手習帳』を出版した直後の2015年11月3日、旧大井川町藤守の大井八幡宮境内にある松尾神社で、氏子(志太杜氏経験者)の皆さんが集う例大祭におじゃまし、本の出版を報告させていただきました。唯一の志太杜氏継承者・青島孝さん(「喜久醉」蔵元杜氏)が大量購入し、氏子さん全員に配ってくださったのです。「志太杜氏のことを活字で残してもらえて本当にありがたい」と皆さんに喜んでいただき、自分の仕事にはちゃんと意味があったんだ・・・と胸一杯になったことを、一年後の今も思い返します。

実は本に掲載できた「志太杜氏」の記述は、紙面の都合で草稿の3分の1にも満たないほんのダイジェストでした。今朝早く、1年ぶりに草稿に目を通し、今夜は亡き歴代志太杜氏、そして満寿一の増井浩二さんに献杯をしたいと思いました。当ブログをご覧の皆さまにもそんな気持ちになっていただけたら・・・と思い、全文掲載します。日の目をみなかった記事ですが、一字一句思いを込めました。ぜひお汲み取りください。

志太杜氏―サカヤモンの伝統と継承

志太地域の特性

静岡県中部・志太地域には、磯自慢、初亀、杉錦、志太泉、喜久醉、若竹と6つの人気酒蔵が集積している。6蔵は平成4年から共同で毎年「志太平野美酒物語」という新酒イベントを自主開催しており、チケットは蔵元や酒販店ルートで即完売。イベントに参加する県内外のファンや関係者からは、志太地域が、ワイン産地のブルゴーニュやボルドーにひけをとらない酒の銘醸地だ、との声も聞かれる。

この地に銘醸がそろった背景を探ってみよう。駿河湾沿いから大井川流域一帯に広がる志太平野には、西暦600~700年頃から酒造りの技術を持った帰化人が定住するようになり、各地の神社の祭礼にお神酒をお供えする目的で酒造りが発達した。中でも藤守の大井八幡宮(旧大井川町藤守)では度重なる大井川とその支流の氾濫を鎮める儀礼が盛んに執り行われ、氏子衆の中から酒造りを担う者を多く輩出した。

志太郡史によると明治18年には64の酒蔵があり、明治34年8月に静岡県酒造組合が結成されると志太支部を立ち上げ、「醸造石敷及び買額に於て、優に第二位を締め、其の品質亦佳良なり」とある。

同史には大正2年当時、200蔵あった静岡県内の酒造状況が記されている。

|

郡市名

|

製造戸数(蔵元)

|

職工数(杜氏蔵人)

|

生産石数

|

売上高(円)

|

|

田方郡

|

17

|

99

|

6,719

|

302,360

|

|

駿東郡

|

15

|

71

|

4,389

|

197,500

|

|

富士郡

|

15

|

85

|

4,593

|

208,680

|

|

庵原郡

|

10

|

53

|

3,358

|

151,110

|

|

安倍郡

|

17

|

44

|

5,976

|

268,920

|

|

志太郡

|

30

|

135

|

9,229

|

369,160

|

|

榛原郡

|

14

|

66

|

4,025

|

161,000

|

|

小笠郡

|

22

|

131

|

5,972

|

271,129

|

|

周智郡

|

5

|

22

|

808

|

36,360

|

|

磐田郡

|

16

|

122

|

7,130

|

320,850

|

|

浜名郡

|

23

|

195

|

9,328

|

419,760

|

|

引佐郡

|

2

|

13

|

567

|

25,515

|

|

静岡市

|

12

|

71

|

4,580

|

206,150

|

|

浜松市

|

3

|

42

|

2,564

|

115,380

|

|

計

|

200

|

1,153

|

69,238

|

3,051,874

|

志太郡史 第二編 人文 第九章産業 第六節工業より

この表によると大正当時、生産規模で見れば浜名郡が第1位で、志太郡は酒蔵の軒数が最も多く生産規模は第2位という状況。浜名と志太に酒蔵が多い理由は、浜名湖や大井川という交通の難所拠点によって人や船舶が滞留し、酒の消費市場が一定規模で形成されていたのではないかと想像できる。

志太杜氏の誕生

酒造りの技術が確立した江戸時代、この地域には関西の酒造り先進地から杜氏が招かれ、地元職人を指導した。その中から『志太杜氏』が生まれた。とりわけ丹波杜氏(京都)の影響が深く、志太杜氏の酒造り唄には丹波杜氏の酒造り唄に似た節回しがあるという。

志太杜氏の多くは静浜村(旧大井川町)の藤守、下小杉、上小杉地区の出身で、大正末期から昭和初期の最盛期には末端の蔵人まで含めて100人以上いた。中には親子・兄弟合わせて一家で2~3人輩出した家もあったという。彼らは志太地域を始め、静岡県下全域の蔵元に招かれ、隣県山梨や、海を越えてアメリカまで出稼ぎに行った者もいた。

大井八幡宮のお膝元・藤守地区出身の杜氏は、大正元年に結成された『志太榛原杜氏組合』の中心的存在になった。名杜氏として誉れ高かった田中常蔵氏の呼びかけで組合が結成され、初代組合長は『松若緑』の蔵元岩本信之助氏が就任。組合員として「田中常蔵、吉原鶴一、谷沢義郎、横山福司、大塚春治、天野鋭郎、加藤正、横山保作、田中政治、大塚正市、田中辰次郎、加藤省吾」の名が連なった。

昭和9年(1934)には酒造神・京都松尾大社(注)から大井八幡宮に松尾神社が勧進された。社には現在も「明治百年(昭和43年)当時 藤守酒造従業員」という扁額が掲げられ、以下の杜氏名が認められる。

吉川一郎、田中辰次郎、田中清一、油井富士男、加藤眞一、吉川玄一、横山保作、横山政雄、太田良金雄、田中政治、吉川利男、青野静雄、青野壽之助、青野敏司、蒔田幸司、小野田斉、池上京一、鈴木虎一、加藤省吾、加藤松太郎、小野田金次、横山松男、横山順治、青野仁、岡本光男、橋本明、田中守男

酒の神様を勧進するほどの力を持つ杜氏集団が形成された理由は、八幡宮の儀礼に伴うお神酒造りによって酒造の素地があったこと、大井川の豊富な伏流水に恵まれ酒造りに適していたこと、湿地帯が多いため裏作が出来ず、稲刈りが終わる秋から翌年の田植えまでの半年間、酒造りに集中できたこと等が考えられる。

藤守地区では16~17歳になった男性のほとんどが農閑期にあたる12月から3月まで酒造りに出稼ぎに出た。大井八幡宮は国無形民俗文化財『藤守の田遊び』で知られ、もともと旧暦1月17日に開催されていたのが、酒造スケジュールに合わせて3月17日に変更になったという。実際、藤守の田遊びの田楽踊りを全幕通してみると、お神酒をやりとりするシーンが多く、志太杜氏の伝統が神事によって受け継がれていることを、明快なビジョンで伝えていた。

春、故郷に戻ってきた杜氏や蔵人は漁に出る者、茶師に早変わりする者もいた。茶師の中には“藤守の黒ふんどし”と異名をとるほど優れた職人もいた。自宅で過ごすのは春の田起こし、田植え、秋の収穫期ぐらいで、年間の大半は家族と離れ離れの生活。季節労働の厳しさに耐えた彼らは、文字通り、地域の一次産業を支える貴重な担い手だった。

(注)京都の松尾大社は4~5世紀頃、桂川流域を開墾した渡来系氏族の秦氏により松尾山の神として奉斎された。秦氏が酒造を得意としていたことから主祭神の大山咋神が醸造祖神として全国の酒造家の信仰を集める。

現代の名工に選ばれた志太杜氏

杜氏がいくら優秀でも酒造りは一人ではできないため、杜氏は自分と一緒に酒造りに従事する蔵人を地元でリクルートし、チームを作って蔵に入る。ベストなチーム編成というと、杜氏を筆頭に頭(杜氏補佐)、分析1名、麹師1名、同補佐2名、酛師1名、同補佐1名、釜師1名、同補佐1名、働き頭1名、働き4名という15名編成。半年間、寝食を共にする職能集団として、チームワークは何より尊ばれるため、結果として同郷の気心の知れた者で固まることになる。

昭和に入ると不況のあおりを受けて廃業・転業したり、戦時中の国策で合併させられ、後に復活できずに廃業する酒蔵が続出した。さらに戦後、日本経済が復興すると、大井川の伏流水に恵まれた志太地域には大手食品会社や医薬品メーカー等が続々と進出し、地元で働き口が増えたことで酒造チームの編成は次第に難しくなっていった。

かつて杜氏や頭を務め、一度は引退したベテランが蔵人として“職場復帰”する等、志太杜氏関係者が粉骨砕身努力する中、昭和61年(1986)には『満寿一』(静岡)杜氏の横山保作さんが現代の名工に選ばれ、関係者を明るくさせたが、志太杜氏組合は平成元年(1989)9月、77年の歴史に幕を閉じた。

私は平成元年2月、寺岡酒造場という社名だった『磯自慢』(焼津)を訪ね、引退直前の志太杜氏横山福司さんにお会いすることができた。といってもこの日が初めての酒蔵訪問の駆け出しライターで、まともに酒造りの対話ができるような知見もなく、ただ一緒に記念写真を撮らせていただいたという記憶しかないが、初めてお会いした杜氏さんが志太杜氏だったことは終生忘れないだろう。

二次産業の進出で失われたこの地の“半農半醸”の暮らし。時代が移り変わり、地域性を活かした農産物にふたたび注目が集まる中、伝統的な職業杜氏の生き方を継ぐ若者が、この先登場するかもしれない。実際、『志太泉』(藤枝)の杜氏を務める西原光志さんが、春、酒造業が終わると藤枝で製茶業に従事している。西原さんは関西出身ながら、縁あってこの地で半農半醸という生き方を選んだ。彼らのような人材が生き甲斐を持って暮らせる地域こそ、世界に通じる真の銘醸地、と言えるではないだろうか。

サカヤモンの言葉

平成17年(2005)に刊行された国指定重要無形民俗文化財「藤守の田遊び」伝承千年記念誌に、生前の志太杜氏の貴重な証言が掲載されている。一部を引用させていただく。

横山政雄さん

「当地藤守地区は、戦前、志太榛原杜氏組合という大きな組織の中で、仕事として各地へ出稼ぎしていた。子供心に、そうした状況を、周り近所や父親から聞いたり見たりしながら、育ってきた気がする。私も中学卒業と同時に、冬場の仕事として、11月中旬より静岡勝山酒造へ行った。24時間気の抜けない、休日なしの毎日であった。

今思えば嘘のような事だが、日当180円、足袋200円、酒一升(1,8ℓ)が380円くらいだったと思う。酒造りも、作りたくても米がなく、割り当て限度の中、三倍醸造という製法で、アルコール・糖・その他諸々の添加物を使用し、酒として世に出した。

製造方法も、酒母作りや山廃は30~35日、速醸は酵母を添加し15~30日かけ、本仕込(三段)をし、20~25日熟成、アルコールを添加、搾り、清酒とする。今では想像も出来ないほど手ひまをかけての作業だった。

45年以上従事した中、勤務状況、製造内容もいろいろ変わり、製造制限ありといろいろ経験した。現在は量よりも内容に伴う品質問題等々、世の代わりと共に酒造業界も大変な時代。」

青野眞児さん

「家にはよい水の出る井戸があった。父親は35年ぐらい志太杜氏をやった。横山保作さんが杜氏をやっていた多々良酒造のダットサンが、ほとんど毎日、車に積んだ大きな木の桶に酒の元水を汲んでいった。その井戸は、今の家を新築するときに閉じたが、水みちは今も残してある。」

国指定重要無形民俗文化財「藤守の田遊び」伝承千年記念誌(同事業実行委員会刊 平成17年3月)より

また東京女子大学の民俗調査団が1986年度に調査し、87年9月に刊行した『藤守の民俗』には昭和初期の酒造りの暮らしぶりが紹介されている。

「午前四時に起床、七時から八時半ごろ朝食、十二時に昼食。朝食と昼食は全員一度に休めるが、夕食は、醗酵して泡がでるのをかきまぜる泡番を交替でやらなければいけないため一斉には休めない。

休んだり、食事をしたり、眠ったりする部屋は、ヒロシキといって、蔵の中に酒造場とはしきられてあり、そこで杜氏から働きまで一緒にすごす。

サカヤモンは正月三日間のうち、交替で一日だけ休める。

酒造りの服装は、寒の時でも素足にモモヒキだった。

また、酒蔵でやってはいけないこととして、髪に油をつけること、みかんを食べることなどがいわれる。みかんの中の酢酸が乳酸と反応するのを嫌うためということだ。昔は、女の人が蔵に入ってきてはいけないといわれた。それは、酒は神酒にしたりもするので、女性は体が汚れているということもあったからだそうだ。」

「藤守の民俗」東京女子大学民俗調査団1986年度調査報告(1987年9月)より

私自身が直接インタビューできた志太杜氏は、現代の名工・横山保作さんの下で満寿一酒造の頭を務め、後に杜氏を引き継いだ大塚正市さんだった。大塚さんは昭和2年、旧大井川町宗高の農家に生まれ、名杜氏だった父・大塚正太郎さんの背中を見て育った。藤守出身ではないが、16歳でこの道に入った志太杜氏だ。

「サカヤモン(酒造り職人)は藤守や下小杉の者が中心で、藤守あたりではいい若い者が冬場、家でゴロゴロしているとおかしく思われるほど、酒蔵に行くのが当然だったようですが、宗高ではそれほど多くなかったですね」と大塚さん。「それでも私の親父は伊豆の蔵元に年間雇用されるほど腕のいい杜氏でした。自分は酒屋に行くつもりはなく、母と一緒に家の畑仕事をやっておったのですが、あるとき、同級生に頼まれて岩本酒造の帳簿付けを手伝いに行ったら、ついつい現場仕事をやらされて、そのまま50年この道です」と苦笑いされた。

「同じ酵母、同じ麹菌を使っても、杜氏しだいで酒は変わる。大吟醸の麹造りは3昼夜かかるが、この間、摂氏40℃近い麹室で3時間おきに作業がある。経験と勘だけが頼りです。体力的にも限界の中、頼りになるのは仲間同士のチームワークですよ。杜氏の仕事とは酒と人の管理なんです」。

インタビューは平成8年(1996)、志太ふるさと文庫『志太の伝統産業②酒造業』の執筆時に行ったもので、このとき資料として頂戴した大塚さんの自筆記録集『志太杜氏』には、こんな一文が掲載されていた。

此の頃は杜氏か蔵人か区別が判らない程人員不足。杜氏であって杜氏でないのが今の杜氏である。呼名も杜氏ではなく『サン』か『チャン』である。人と人が触れ合い、笑ひ合ひ、心の結び付きこそ良酒誕生の源と確信して居る。限られて居る人員で皆、明るく元気で頑張って居ります。

而し杜氏には職責はある。酒と人の管理人であるからである。常に身心共に若返り、行動しなければならない。今朝も運動靴スタイルの杜氏を蔵人達は頼もしげに見つめて居た。

<酒造詩集より>

紅葉の葉が散り其風が吹く

酒造の時季がやって来た

俺の仕事は酒を造ることである

早朝こごえさうな星空を眺め一日の安定を知る

他より一層良い酒を造るため

皆んな一生懸命だ

汗みどろになる

夜は時々眼がさめる

わびしさのためか・・・。

酒蔵の空に月あり 鳥渡る

昭和18年(1943)の『士魂』(藤枝)を皮切りに、『小夜衣』(菊川)、『君盃』(静岡)を経て昭和43年(1968)から満寿一に勤め、組合所属の最後の志太杜氏として職責をまっとうした大塚さん。その後、満寿一の蔵元増井浩二さんが、大塚さんや田中政治さんら引退組のサポートを得て志太杜氏の酒造りを継承した。(写真左から2人目)

志太流継承者・青島孝さん

前述の東京女子大の調査報告『藤守の民俗』には、名工・横山保作さんのもう一人の弟子である田中政雄さんのこんな証言も紹介されている。

「昭和30~40年当時、酒造りの講習会が行なわれた。名古屋の方から酒造りの先生を3人ぐらい招き、焼津市一色の成道寺で、酒造りの講習を日を分けて7箇所の会場で行なった。50~60人ぐらい集まった。

酒屋は蔵入りといって10月下旬~11月に入った。当時は、田植えも今とは違って6月下旬だった。遅い家では7月に入って植えた家もあるので、秋の収穫も遅かった。秋が終わるのはいつも祭りが終わってからだった。終わると一斉に蔵入りしたもんだ。

酒の製造は3月に終わって一旦家に帰る。4月に入ると石津の水天宮さんのお祭りの日には酒造りに行った人達が大勢集まって、浜で一杯やったもんだよ。懐かしい思い出だ。それが終わると今度は火入れに行く。これは一週間ぐらいで終わった。

この辺の人達が行った酒屋は、静岡市羽鳥の満寿一酒造、静岡市浅間の忠正酒造、静岡市手越の君盃酒造、清水市興津の老公酒造で、その後合併して出来た三和酒造にも行った。

一番の思い出は、親方(杜氏)の厳しかったこと。近所の人達と一緒に仕事が出来たことなどだ。正月も帰れなかったっけ。」

田中さんは、平成25年(2013)に亡くなる直前まで、藤守出身の志太杜氏保守本流を遺したいと切望されていた。その思いを継いだのが、『喜久醉』(藤枝)の蔵元杜氏青島孝さんである。

昭和39年(1964)、青島酒造の長男として生まれた青島さんは10代の頃、「蔵の中にいる人たちは土日休みもなく早朝から汗を流して働きづめで、イヤなところばかり目に付いた。一日も早く家を出てやろうと思っていた」そうだ。酒造業は当時、構造不況業といわれ、地方の中小酒蔵は、灘や伏見の大手酒造会社の下請けで何とか生き延びていた時代。父の青島秀夫社長から「蔵は継がなくてよい、学校だけは出してやるから自分の道は自分で決めろ」と言われ、これ幸いと東京の大学に進み、大手証券投資顧問会社に就職した後、ニューヨークに渡り、巨万の額の金融商品を動かすファンドマネージャーに。「これで実家から逃げ切った。もう二度と戻ることはあるまい」と思ったという。

ニューヨークは世界中から様々な人種が集まり、自分たちの居場所を必死に創ろうともがく街である。青島さんにも否応なしに自らのアイデンティティに向き合う日々が立ちはだかった。あるとき、体調を崩して1週間ほど休んだが、自分がそれまで座っていたデスクに別の人間が入っていて、何の支障もなく仕事をこなしていた。誰が担当しようと滞りなく物事が進むグローバルスタンダードの現実に、少なからずショックを受けたという。

「デスクにしがみついて、一瞬一瞬の判断で8000億円ぐらいの資金を動かしていたので、100億200億が端数に見えてしまう。そんな金銭感覚にずっといると、日本人が本来大切にしていた、ひとつのものをじっくり育てることや、みんなのチームワークでモノを作るということの価値に改めて気づかされる。カネを稼ぐことはもちろん大切だが、もっともっと大切なことがあるんじゃないかと。いろいろ思いめぐらしているうちに、実家で両親がやっている酒造りというものが、なにか愛おしいものに感じてきた」と振り返る。

平成8年(1996)秋。この年の春、しずおか地酒研究会を立ち上げた私は、偶然この年の春から酒米山田錦の栽培を始めた松下明弘さんとともに、青島酒造の近くにある松下さんの田んぼで、帰国して3日目という青島さんを迎えた。しずおか地酒研究会で、山田錦研究家の永谷正治氏を招いて圃場見学ツアーを企画し、これにいきなり青島さんを帯同させたのである。

実家の周辺で、松下さんや私のような者が出入りしている環境の激変に面食らったと思うが、青島さんはその後、酒類総合研究所や静岡県沼津工業技術センターで酒造研修を受け、喜久醉の杜氏富山初雄さん(南部杜氏)に弟子入りした。私は最初、青島さんが戻ってくると聞いたとき、「金融の世界にいた人なら経営に専念するだろう」「青島酒造が営利主義に走るような会社に変わるんじゃ…」とあらぬ心配をしていたのだが、彼は製造現場に入って杜氏の弟子になった。経営者として現場体験しておく、のではなく、杜氏職を継ぐ覚悟での弟子入りだ。これには驚いた。

富山さんに弟子入りしてからは、母屋ではなく、蔵人の寝所に布団を持ち込んで、杜氏さんたちと文字通り寝食を共にした。社長も杜氏も蔵人もずいぶん気を遣ったと思うが、青島さんには「そういう環境の中にあえて身を置いて、周囲に認めてもらわなければ、酒造りを継ぐことはできない」との覚悟があった。

8年じっくり修業をし、平成16年(2004)、富山さんの引退を機に杜氏に昇格。16酒造年度の酒造りが終わった平成17年春、青島さんは、藤守の大井八幡宮宮司、志太杜氏経験者、満寿一の社員等と共に、京都の松尾大社を日帰り参詣した。蔵で一時期、志太杜氏後継志望という若者を雇用していたことがきっかけで、大塚さんや田中さんとも知己を得ていたのである。

参詣の翌日、田中さんが突然蔵にやってきて、青島さんに向かって「わしの酒造りを継いでほしい」と切り出した。松尾大社への道中、短い時間ではあったが、青島さんの酒造りに対する真摯な態度が田中さんの琴線に触れていたようだ。蔵元杜氏ならこの地を離れることはなく、夏場は松下さんと米作りに汗を流す“半農半醸”職人杜氏の魂も持っている。ライバル大塚さんが増井さんという後継者を得たことで、自分の技も誰かに、という思いがこみ上げてきたのだろう。

青島さんは即答を避け、すでに志太杜氏の継承者は自分しかいないという覚悟を持っていた増井さんに相談をし、『志太杜氏』の名称は満寿一が保持し、喜久醉は藤守八幡宮松尾神の世話役を務める、という役割分担を取り決めた。

その夏から、青島さんは蔵人を伴って田中さんの自宅に通い、志太流儀の講義を受け、冬場は田中さんに蔵へ来てもらって現場指導。主力商品である精米歩合60%前後の特別本醸造や特別純米の造りに志太流儀を導入し、肝となる技を会得した。「麹の品温が38℃だとすると、38℃のままずっと停滞しているのか、グングン上昇してきて38℃になったのかでは、まったく違う。気候風土の違いはやはり大きい」。岩手県出身の富山さんの南部流儀とはひと味違う、温暖な静岡・志太で培われてきた麹造りやもろみの温度管理については現場で多くを学んだという。

寒冷地の酒造りとの違いが理解でき、志太の土地に合った麹造りを身に着けたことで、青島さんの酒はひとつの安定期を迎えた。それ以前、本人が「麹造りが安定していない」と自覚していた頃の酒は、タンクごとの酒質にバラつきが生じ、仕込みがすべて終わった後で複数のタンクをブレンド調整していたという。このやり方だとタンクからタンクへ酒を移す作業中に酒がダメージを受けるリスクを生み、瓶詰め出荷の時期もすぐには定まらない。

志太流を会得し、すべての酒が安定したことで、その手間とリスクがなくなった。搾った順に瓶詰め出荷できるようになり、コスト削減にもつながったのだ。喜久醉ファンの一致した実感だと思うが、近年の特別本醸造や特別純米の酒質向上には目を見張るものがある。長年の愛飲者から見ると、まったくブレがなくなったと言ってもいいだろう。青島さんは「志太流の会得は経営にもプラスになった。この土地に根付いた酒造りがいかに大切か、それを継承することがいかに重要かを実感した」とかみ締める。

伝承を形に

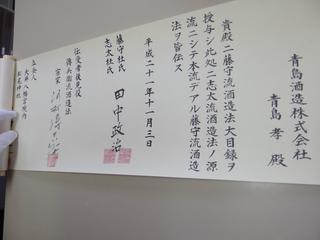

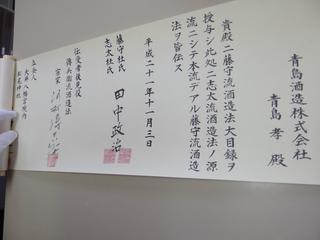

平成20年(2008)、田中さんから「もうこれ以上教えることはない」と“免許皆伝”を授かった青島さんは、「口伝として伝わった志太杜氏の技を、形にして残すべきではないか」と考え、増井さん、大塚さん、田中さんに相談し、伝書を作成することにした。机上で教わったことや現場で指導されたことを、武芸の秘伝を記した巻物のようなものに書き残す。学生時代から古流の剣術に親しんできた青島さんらしい伝承の具現化だった。

平成21年(2009)、藤守八幡宮で執り行われた授与式では大塚さんから増井さんに『志太流酒造法大目録』、田中さんから青島さんへ『藤守流酒造法大目録』が渡された。河村傳兵衛氏が“立会人”として参加し、伝書に署名もされた。河村氏も若かりし頃、横山保作さんに麹造りを指導してもらったことがあるいわば子弟仲間。授与式の模様は静岡新聞にも大きく取り上げられた。

平成23年(2011)には大塚、田中、増井、青島の4名で『志太杜氏伝承会』を立ち上げる。かつての志太杜氏組合とは異なり、純粋に技の伝承を目的とした会だが、大塚さんと田中さんは「組合が復活したようだ」と涙を浮かべて感激されたという。自分が唯一の後継者という覚悟だった増井さんも、この頃から積極的に「一緒に守って、次の世代に伝えていこう」と発言するようになった。

その年の秋、満寿一酒造を訪ねた青島さんは、増井さんから『志太杜氏』の商標を譲りたいと告げられた。1年ほど前から体調が思わしくないと聞いていたが、このとき、増井さんがガンに冒され、余命が短いことを知らされる。すぐに商標移譲の手続きを取り、年末に特許庁から許可がおり、報告の電話を入れた時、妻智恵子さんから本人は電話口には出られない状態との返事。愕然として電話を置き、しばらくした後に増井さん本人から「ありがとうございました。これで安心です」というショートメールが届く。これが最期のメッセージとなった。

平成24年(2012)1月、増井さんは49歳で急逝した。私にとっても自分と同い年の増井さんの死は、にわかに受け入れ難かった。参列した葬儀では青島さんが弔辞を読み、増井さんの10歳になる一人息子が、気丈に「10年間ありがとうございました」と遺影に呼びかけ、参列者の涙を誘った。後に青島さんから「息子さんは小学校の作文で、お父さんの酒造りを継ぎたいと書いていたらしい。増井さんは、自分が直接伝えられないかわりに、あの伝書が残って本当に良かったと思ってくれているだろう」と聞き、心震える思いがした。

平成25年(2013)暮れには、田中さんが90歳の天寿をまっとうされた。亡くなる3日前、青島酒造へ酒を買いに来てくれたという。現在88歳になる大塚さんはご自宅で静かに余生を過ごされている。

京都の松尾大社参詣から10年。志太杜氏の技をなんとしてでも遺さねば、という人々の切なる思いが、青島さんの双肩に託された。一人残された青島さんは、伝書を手にし、「真にこの地に合った流儀が確立するまで、杜氏蔵人たちの数え切れないトライ&エラーが繰り返されてきたはず。志太杜氏の技はこの土地の市井の人々の歴史であり、財産だと思う」と力を込める。

藤守流酒造法大目録には、「心得」の項目があり、抄録が青島酒造の麹室脇の壁に標語として掲げてある。小学生でも理解できる言葉だが、完璧に実践するのは容易ではないだろう。酒造りには特殊な技術や知識よりも大切なものがある。何世代にもわたって伝承された、職人だけが共有し続ける大切な何か、である。

酒造心得

一、無病息災 健康ニ留意シ病気怪我災害ヲ起コサヌコト

一、礼儀身嗜 礼儀ト身嗜ガ蔵内ノ親和ヲ創ル

一、蔵内親和 蔵内ノ親和ガ良キ酒ヲ醸ス

一、火之用心 火気ニ充分用心スルコト

一、清潔保持 清潔ヲ保持スルコト

一、整理整頓 整理整頓シ道具機具ノ取扱ニハ細心ノ注意ヲ払ウコト

一、酒米保全 酒米諸原料ノ管理ニ留意シ亡失ニ注意スルコト

一、法令厳守 法令ヲ厳守スルコト

藤守流酒造法大目録 抄録より

<参考文献>国指定重要無形民俗文化財「藤守の田遊び」伝承千年記念誌、「藤守の民俗」東京女子大学民俗調査団1986年度調査報告、志太杜氏/大塚正市、志太広域事務組合刊『志太ふるさと文庫~志太の伝統産業②』酒造業/鈴木真弓、庶民列伝/野本寛一、静岡県の諸職/静岡県教育委員会編、駿国雑誌、志太郡誌

本当に感謝すべきは、生活の糧のための仕事を私にくださった、酒とは無縁のお仕事関係の方々。そういう方々がいなければ、酒の活動はおろか私自身の生活も成り立ちません。どんな小さな仕事でも、この仕事を鈴木に、と言っていただけるだけで感謝感謝の一語に尽きるだろう、ご縁をいただいた仕事はどんな仕事であろうと(フリーランスなら当たり前ですが)全身全霊を傾けよう、そうでなければ酒の活動も続けられない・・・感謝の種を枯らすな、見失うな、大事に育てろ、と広目天さまに叱咤激励された気がしました。

本当に感謝すべきは、生活の糧のための仕事を私にくださった、酒とは無縁のお仕事関係の方々。そういう方々がいなければ、酒の活動はおろか私自身の生活も成り立ちません。どんな小さな仕事でも、この仕事を鈴木に、と言っていただけるだけで感謝感謝の一語に尽きるだろう、ご縁をいただいた仕事はどんな仕事であろうと(フリーランスなら当たり前ですが)全身全霊を傾けよう、そうでなければ酒の活動も続けられない・・・感謝の種を枯らすな、見失うな、大事に育てろ、と広目天さまに叱咤激励された気がしました。