これまで,救急外来を受診した患者さんに対しては,紙ベースでトリアージを行なっていましたが,私の着任後,救急外来でのトリアージを電子化することを目的として,名古屋大学医学部附属病院メディカルITセンターと看護部と共同し,独自にiPad®伝送電子トリアージシステムMTASS(Meidai Triage and Acuity Scale System)とトリアージ電子ボード(MTASS-B)を開発し,これらを2011年10月1日より稼働させました。さらに,現在,平成24年度診療報酬改定による院内トリアージ実施料請求に向けて,当院の電子カルテシステムに統合できるようにアップデートしています。第40回日本救急医学会(京都)では,この当院独自のシステムであるMTASSの特徴を紹介し,そして今後の課題と展望について論じさせて頂こうと思います。

これまで,救急外来を受診した患者さんに対しては,紙ベースでトリアージを行なっていましたが,私の着任後,救急外来でのトリアージを電子化することを目的として,名古屋大学医学部附属病院メディカルITセンターと看護部と共同し,独自にiPad®伝送電子トリアージシステムMTASS(Meidai Triage and Acuity Scale System)とトリアージ電子ボード(MTASS-B)を開発し,これらを2011年10月1日より稼働させました。さらに,現在,平成24年度診療報酬改定による院内トリアージ実施料請求に向けて,当院の電子カルテシステムに統合できるようにアップデートしています。第40回日本救急医学会(京都)では,この当院独自のシステムであるMTASSの特徴を紹介し,そして今後の課題と展望について論じさせて頂こうと思います。

群馬県藤岡市の関越自動車道で起きた2012年4月26日のデズニーランド行きの高速ツアーバスの事故で,群馬県警は5月3日午前,運転手の身柄を前橋地検に送ったとのことです。運転手は,「疲れていて眠った」などと供述して,容疑を認めているということですが,このようなことはある一定の比率で生じることに注意します。大切なことは,このような事故が発生したとしても,通常から診療システムを整え,対応できるようにしておくことが大切ということです。被災者に対して,「防ぐことのできる死亡」を減少させることができるシステムを保ちたいものです。このために,救急医療をしているということが,災害拠点病院や高度急性期病院に求められます。

救急医療においては,「◯◯病院で受けるので大丈夫でしょう」,「当院はまだシステムが整っていないから」という言葉を聞きますが,診療は① していること,② 継続すること,③ 振り返り考えること,④ 改善すること,この4つが大切です。改善のためには,継続と,活動が必要です。開始しない限りは,成長しないことは注意しなければなりません。診療要請を受けた病院が,管制支障(たらい回し)を行わないような地域災害診療システムの構築が重要である。

さて,運転手は,2012年4月29日午前4時40分ごろ,藤岡市岡之郷の関越道上り線で,バスを時速約90キロで運転中,道路左側の防音壁に車両前部を衝突させてしまい,乗客7人が死亡,38人が重軽傷を負ったという事故です。このようなバス事故をはじめ,同時多発の複数の外傷患者さんや熱傷患者さんに対しては,地域で分散して,同時に並行診療できるシステムが,大学病院を含めた各地域の災害拠点病院に必要です。分散搬送として,重傷者を受け入れることは社会義務と考えるようにしましょう。このために,救急科専門医や集中治療専門医を育成し,安全で,早く,正しく,質の高い救急医療や集中治療を指導できる医師を育成する必要があります。

胃管挿入では無理は禁物

〜胃管が入らないときの注意事項〜

名古屋大学大学院医学系研究科 救急・集中治療医学分野

教授 松田直之

【はじめに】

経鼻胃管の挿入により,重症患者さんにおいてもできるだけ早く早期経腸栄養を開始できます。これは,1)消化管免疫を維持できること(人工呼吸器関連肺炎阻止策),2)薬剤や炎症性分子などの脂溶性分子の胆汁排泄の正常化,3)消化管血流維持を主な目的としています。しかし,胃管を胃内に留置できないときがあります。例えば,喉元で跳ね返ってくる場合,鼻腔から40cm程度で先に進まない場合などです。心肺停止蘇生後の胃内の脱気と胃内圧減少を目的とした場合や,集中治療開始において,早く胃管を挿入したいのですが,胃管が挿入できない。胃管を挿入できない場合があるのです。しかし,それで良いのです。胃管挿入には,いくつかのリスクがありますので,十分に注意していただき,診断の上で丁寧に挿入することをお勧めしています。もちろん,緊急の場合でない限り,胃がんや食道がんなどの術後であるとか,胃管挿入のリスクとなる内容について情報を得ておくことも必要となります。

【胃管留置における3つの注意事項】

経鼻胃管挿入における障害ポイントとして,3つの狭窄部位(1.頚部:食道入口部,2.大動脈弓部による狭窄の胸部中部食道部,3.横隔膜下の腹部食道部)に注意して対応して下さい。

1.食道入口部:食道入口部を胃管が通過できるとよいのですが,重症患者さんでは頭頸部にダメージがある場合や救急でよく言うところのAのトラブル(Airway)では要注意です。このトラブルとしては,反転してきて食道へ進まないだけではなく,声門を通過してしまい気管内に誤入してしまう危険性です。気管内挿入は,気管挿管していても注意が必要です。胃管が40cmレベルから進まない??この確認として挿入したチューブから呼吸音が聞こえてこないか,スーハースーハー,人工呼吸の吸気/呼気に合わせて,胃管からの空気が漏れでてくるくるかどうかを必ず確認するようにしましょう。

2.胸部中部食道部:胸部大動脈解離がある患者さんでは特に注意が必要です。ここに炎症や損傷を起こすことで,吐血,大動脈食道瘻などの合併に注意が必要となります。

3.横隔膜下の腹部食道部:高齢者,胃食道逆流症(Gastro Esophageal Reflux Disease:GERD),横隔膜裂肛ヘルニアなどで注意をしています。また,心肺蘇生後などでは下部食道に食物残渣が残存している場合などもあります。私の経験では,ここに鶏肉が詰まっており,胃管が40cmから進まない。腹部食道部のトラブルとして,胃管が40cm〜45cmから進まないことに注意します。

【診断の重要性:胃管を留意できない場合】

救急医療や集中治療などの全身管理では,集中治療室入室前に胸部から骨盤までの単純CT像を評価しておくことをお勧めしています。例えば,ショックや心肺蘇生後の全身管理において,蘇生による障害の評価が必須となります。多発外傷では,集中治療管理前にかならず頭頸部および胸部〜骨盤までのCT評価を行います。ここで,食道および胃を確認します。胸部大動脈解離の否定,胸下部食道や腹部食道の狭窄や食物残渣の沈着などがないことをCTで評価します。私からのアドバイスとしては,胃管挿入が難しい場合は,「必ず理由がある」,「挿入できない原因を評価して下さい」ということとなります。

【胃管挿入方法】

1.食道入口部:気管挿管下で食道内へ入っていかない場合は,喉頭鏡を使用したり,マギール鉗子を用います。気管挿管チューブのカフ圧については人工呼吸管理における最大気道内圧レベルの適切なカフ圧とし,食道入口部通過後に胃管が進みにくいなどのことがないように注意します。

2.胸部中部食道部:食道がんなどがない場合は,胸部大動脈解離でも通過してしまうと思いますが,胸部大動脈解離の有無には十分に注意し,胃管留置が食道・大動脈瘻孔(吐血)の原因となる危険性を皆で共有し,ご家族を含めて審議しておくことになります。

3.下部食道に食物残渣が確認された場合:気管挿管下での全身管理での胃管挿入では,経鼻胃管を鼻腔から挿入し,気管内挿入でないこと(胃管呼吸のないことの確認)とし,胃管に20 mLの水を出したり入れたりして愛護的に洗う方法があります。とにかく,気管内挿入でないことに注意しますが,慎重に20 mL程度の水の出し入れで洗っていると,すっと胃内に挿入できる場合があります。

【おわりに】

胃管を挿入できない場合には,原因がありますので,その原因がどのようなことであるのかを評価するようにして下さい。このため,胃管を挿入できない場合には,CTなどで胃と食道を確認するように私はしています。これは,もちろん救急医療や集中治療の超急性期管理のためとなります。看護師さんに胃管挿入をお願いすることも多いですので,途中で止まってしまって挿入できない場合には,遠慮なく医師を呼ぶことをお勧めしています。

多剤耐性アシネトバクターの動向と治療

名古屋大学大学院医学系研究科

救急・集中治療医学分野 教授

松田直之

はじめに

救急・集中治療領域の対象とする多発外傷などの患者は,好中球やリンパ球などの白血球系細胞の機能低下を特徴とする1)。このような免疫低下病態では,2次性侵害刺激として院内感染を合併しやすく,敗血症として全身性炎症が再燃する傾向がある。現在,院内感染の起炎菌として,メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA: Methicillin-resistant Staphylococcus aureus),基質特異性拡張型βラクタマーゼ(ESBL: extended-spectrum β-lactamase)産生菌,バンコマイシン耐性腸球菌(VRE: Vancomycin Resistant Enterococci),多剤耐性緑膿菌(MDRP: multi-drug resistant Pseudomonas aeruginosa)に加えて,多剤耐性アシネトバクター(MDRA: multi-drug resistant Acinetobacter)やNew Delli Metallo-β-Lactamase-1(NDM-1)産生腸球菌2)などの動向が注目されるようになった。

1980年代後半より院内感染症として脚光を浴びたMRSAに加えて,依然として現在も,ESBL産生菌には注意が必要である3,4)。Klebsiella pneumoniae や Escherichia coli など菌種は,β-ラクタマーゼ産生遺伝子を突然変位させ,ESBLを産生することにより,β-ラクタム系抗菌薬のβ-ラクタム構造を加水分解する能力を持つ。このようなESBLは第三世代セフェム系抗菌薬を分解するものとして知られてきたが,ESBLは伝達性プラスミドでコードされるため,同一菌種間だけではなく,異なる菌種間にも伝達される特徴がある。現在,ESBL産生菌はK.pneumoniae,E.coliに加えてSerratia marcessense,Enterobacter cloacae,Proteus mirabirisなどの菌種に拡大していることに,注意が必要である。また,近年,NDM-1産生腸球菌2)やKlebsiella pneumoniaecar bapenemase(KPC)産生肺炎桿菌5)は,免疫低下病態に対する日和見感染だけではなく,健常成人にも発症することが知られている。NDM-1やKPCは,カルバペネム系抗菌薬を分解するばかりではなく,キノロン系抗菌薬やアミノグリコシド系抗菌薬にも薬剤耐性を示すため,多剤耐性菌として,今後,より一層の警戒が必要である。

一方,MRSAに対して用いられてきたバンコマイシンに対して耐性を獲得したVREが検出されている。現在,VREはバンコマイシン耐性遺伝子の型によりVanA,VanB,VanC,VanD などに分類されている。このようなVREに対する抗菌薬としてリネゾリドが本邦でも臨床使用されているが,リネゾリドはMRSAにも抗菌活性を持つためにMRSA治療にも用いられている。しかし,2008年には,スペインでリネゾリド耐性MRSA(LRSA: Linezolid-resistant Staphylococcus aureus)が院内感染の原因菌となり,本邦におけるリネゾリド使用に対してもより一層の注意が必要である。

このような多くの多剤耐性菌に対する対応の背景の中で,本邦の近年の救急・集中治療領域では特にMDRPの管理に留意してきた。しかし,その後,2008年に福岡大学病院,2009年に船橋市立医療センター,2010年に愛知医科大学病院および帝京大学病院でMDRAが検出され,多剤耐性菌に対する接触感染予防策等の管理が再び徹底されようとしている。2008年以降,本邦でも,アモキシシリンおよびクラブラン酸,第3セフェム,キノロン,カルバペネム,アミノグリコシドなどの抗菌薬に耐性を獲得したMDRAに十分な注意が喚起されるようになった。本稿では,アシネトバクター属の特徴,多剤耐性化機構,抗菌薬使用の観点より,MDRAについて論じる。

アシネトバクター属の特徴

グラム陰性桿菌であるアシネトバクター属は,土壌,河川水などの自然環境から分離される環境菌であり,乾燥に強く,健常成人の皮膚や便などからも分離される。遺伝子相同性を持つ Moraxella属,Nisseria属,Kingella属と異なり,ミルク,冷凍食品,ベッド,枕,浴室,手洗い場などにも比較的多く検出される6)。このようなアシネトバクター属は,病院等の環境で1ヶ月以上生息することができ,また,クロルヘキシジンやベンザルコニウムに耐性を持つことが知られており7,8),院内より消失しにくい特徴がある。

表1には,アシネトバクター属と類似するMoraxella属,Nisseria属,Kingella属の違いをまとめた。アシネトバクター属は,1900年初頭には色のない,運動性を持たない,硝酸塩を利用しない,発酵性のない,言わば特徴のない菌として知られていたが,1911年にドイツの微生物学者BeijerinckによりDiplococcus mucosusとして同定され,その特徴が記載された9, 10)。このようなアシネトバクター属は,後の1971年における遺伝子解析11)や,遺伝子解析結果などに基づいた新分類12)によって,特に運動性を持たないこと(Acinetobacter: motionless)を残した属名としてアシネトバクター属として名称が統一された。1970年代には新しい種としてA. calcoaceticus が同定され,Moraxella lwoffiiと呼ばれていた菌種もA. lwoffiiと属名が変更され,現在,少なくとも19種類以上のアシネトバクターが確認されている(表2)。

このようなアシネトバクター属の中で,現在多剤耐性化が問題となっているのは,A. baumanniiである。A. baumanniiは,他のアシネトバクターと異なり,酸素下でブドウ糖を分解する発酵能を持つ。また,A. baumanniiは,外毒素などの病原性分子を産生・放出せず,さらにウイルスのような細胞侵入性を持たないが,内毒素であるエンドトキシンを比較的多く含有する特徴がある。このため,A. baumanniiの生体内繁殖によりエンドトキシンの局所濃度が高まると,その受容体であるToll-like受容体(TLR)を介した炎症性シグナルとして,ケモカイン,接着分子,誘導型一酸化窒素合成酵素などが転写段階より過剰に産生され,急性肺傷害,ショック,播種性血管内凝固症候群,多臓器不全などが惹起され,死亡率が高まる可能性がある13, 14)。また,A. baumanniiの細胞壁タンパク(OMP: outer membrane protein)やペプチドグリカンを介した全身性炎症反応には,TLR4に加えてTLR2が関与することが細胞培養系研究で確認されている13)。このように,A. baumannii は1970年代以降にヒトに病原性を示す種として新たに認知され,現在,多剤耐性菌の1つとして,本邦でも対策が模索されている。

多剤耐性アシネトバクターの耐性化機構と抗菌薬対策

現在,多剤耐性化を示すアシネトバクター種は,A. baumanniiである。このA. baumanniiは,生体内や環境下で鉄を利用して生息することが知られている15)。また,鉄を利用した生体内や環境下で,A. baumanniiは遺伝子bfmRなどによりバイオフィルム形成を促進し16, 17),生体やカテーテルへの生着性を高め,かつ薬剤感受性を低下させる。一方,各種抗菌薬に対する特異的感受性低下の機序としては,さらにβ-ラクタマーゼ産生,OMP消失による抗菌薬の細胞壁透過性減退,抗菌薬の排泄ポンプ産生,ペニシリン結合蛋白2の減少,リポゾーム保護などの分子機構が明らかとされている18)(表4)。

このようなA. baumanniiの多剤耐性化状況において,従来,カルバペネム系抗菌薬が第1選択として推奨されていたが19),第2選択として推奨されるアンピシリン/スルバクタムはMDRAに効果を示す可能性がある19-23)。カルバペネムに耐性を持つA. baumanniiの検討22, 23)では,アンピシリンではなく,スルバクタムの併用が有効であるとされている。このような観点より,アンピシリン/スルバクタムをカルバペネム系抗菌薬に併用する治療が,MDRAに効果を示す可能性が本邦でも期待されている。

一方,多剤耐性グラム陰性菌はポリミキシン感受性を維持する傾向があり,ポリミキシンBやコリスチン(ポリミキシンE)が有効となる可能性がある。MDRAに対してのポリミキシンBや,ポリミキシン吸着カラムを用いた治療は,今後,本邦でも検討される可能性がある。一方,コリスチンは,本邦で開発されたものの,吸入で用いると急性肺障害,さらに静脈内投与で用いても容量依存性に腎毒性や神経毒性など臓器毒性に注意が必要であるため,現在,本邦では医薬品として未承認である。コリスチンは水溶性の陽イオン性界面活性剤であり,生体の細胞膜結合性が高いことが知られている。MDRAやMDRPに対する海外の臨床研究におけるコリスチン投与量はまちまちであるが,生体内からの除去半減期は約5時間であり,静脈内投与では1日量5 mg/kgの分2~4投与24),成人の髄膜炎では米国食品医薬品局の認可はないものの10 mgの髄液内投与がInfection Diseases Society of Americanにより推奨されている25)。無尿状態で持続血液浄化法を併用する際には,セルロース膜を用いての透析流量 1L/時,濾過流量 1L/時の条件で,コリスチンは48時間毎に2.5 mg/kgの投与が推奨されている26)。また,本邦で用いることのできない抗菌薬として,チゲサイクリンがMDRAに感受性を持つ。このような背景をもとに,2010年10月には,日本感染症学会,日本化学療法学会,日本環境感染学会,日本臨床微生物学会の4学会が,コリスチンとチゲサイクリンの早期承認の要望書を厚生労働省に提出している。

以上のように,現在のMDRAの治療にはカルバペネム系抗菌薬とアンピシリン/スルバクタムを併用が推奨される。また,コリスチン以外の併用薬として,リファンピシン,ミノマイシン,ホスホマイシンなどが有効となる可能性があるが,今後,本邦で検出されるMDRAに対してのより詳細な評価が必要である。このような状況において,今後,コリスチンやチゲサイクリンの本邦での承認が期待される。

おわりに

本稿では,アシネトバクター属の一般的特徴,アシネトバクター属の多剤耐性化機構,抗菌薬使用の3つの観点よりMDRAを論じた。MDRAの治療には,現在,アンピシリン/スルバクタムとカルバペネム系抗菌薬の併用療法を優先する必要がある。その一方で,MDRAの管理には,救急・集中治療領域における急性期全身性炎症管理や栄養管理を含め,さらにこれまでのMRSA,MRDPに準じた接触感染予防に十分に留意する必要がある。以上に対して,今後,本邦におけるコリスチンやチゲサイクリンの承認が期待される。

文 献

1)Tschoeke SK, Ertel W: Immunoparalysis after multiple trauma. Injury 38:1346-1357, 2007

2)Rolain JM, Parola P, Cornaglia G: New Delhi metallo-beta-lactamase (NDM-1): towards a new pandemia? Clin Microbiol Infect 16:1699-1701, 2010

3)Oteo J, Pérez-Vázquez M, Campos J: Extended-spectrum beta-lactamase producing Escherichia coli: changing epidemiology and clinical impact. Curr Opin Infect Dis 23:320-326, 2010

4)Falagas ME, Kastoris AC, Kapaskelis AM, et al: Fosfomycin for the treatment of multidrug-resistant, including extended-spectrum beta-lactamase producing, Enterobacteriaceae infections: a systematic review. Lancet Infect Dis 10:43-50, 2010

5)Hirsch EB, Tam VH: Detection and treatment options for Klebsiella pneumoniae carbapenemases (KPCs): an emerging cause of multidrug-resistant infection. J Antimicrob Chemother 65:1119-1125, 2010

6)Villegas MV, Hartstein AI: Acinetobacter outbreaks, 1977-2000. Infect Control Hosp Epidemiol 24:284-295, 2003

7)Kõljalg S, Naaber P, Mikelsaar M: Antibiotic resistance as an indicator of bacterial chlorhexidine susceptibility. J Hosp Infect 51:106-113, 2002

8)Kawamura-Sato K, Wachino J, Kondo T, et al. Correlation between reduced susceptibility to disinfectants and multidrug resistance among clinical isolates of Acinetobacter species. J Antimicrob Chemother 65:1975-1983, 2010

9)Cowan ST: Unusual infections following cerebral operations: With a description of Diplococcus mucosus (von Lingelsheim). Lancet 2:1052-1054, 1938

10)Dijkshoorm L, Nemec A: The diversity of the genus Acinetobactor. In: Gerisher U, eidor. Acinetobactor molecular biology. Norfolk: Caister Academic Press; 1-34, 2008

11)Juni E: Interspecies transformation of Acinetobacter: genetic evidence for a ubiquitous genus.

J Bacteriol 112:917-931, 1972

12)Skerman VBD, McGowan V, Sneath PHA: Approved lists of bacterial names. Int J Syst Bacteriol 30:225-420, 1980

13)Erridge C, Moncayo-Nieto OL, Morgan R, et al: Acinetobacter baumannii lipopolysaccharides are potent stimulators of human monocyte activation via Toll-like receptor 4 signalling. J Med Microbiol 56:165-71, 2007

14)Matsuda N, Hattori Y: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS): molecular pathophysiology and gene therapy. J Pharmacol Sci 101:189-198, 2006

15)Dorsey CW, Beglin MS, Actis LA: Detection and analysis of iron uptake components expressed by Acinetobacter baumannii clinical isolates. J Clin Microbiol 41:4188-4193, 2003

16)Tomaras AP, Flagler MJ, Dorsey CW, et al: Characterization of a two-component regulatory system from Acinetobacter baumannii that controls biofilm formation and cellular morphology.

Microbiology 154:3398-3409, 2009

17)Lee HW, Koh YM, Kim J, et al: Capacity of multidrug-resistant clinical isolates of Acinetobacter baumannii to form biofilm and adhere to epithelial cell surfaces. Clin Microbiol Infect 14:49-54, 2008

18)Peleg AY, Seifert H, Paterson DL: Acinetobacter baumannii: emergence of a successful pathogen. Clin Microbiol Rev 21:538-582, 2008

19)Maragakis LL, Perl TM: Acinetobacter baumannii: epidemiology, antimicrobial resistance, and treatment options. Clin Infect Dis 46:1254–1263, 2008

20)Levin AS, Levy CE, Manrique AE, et al: Severe nosocomial infections with imipenem-resistant Acinetobacter baumannii treated with ampicillin/sulbactam. Int J Antimicrob Agents 21:58–62, 2003

21)Smolyakov R, Borer A, Riesenberg K, et al: Nosocomial multi-drug resistant Acinetobacter baumannii bloodstream infection: risk factors and outcome with ampicillin–sulbactam treatment. J Hosp Infect 54:32–38, 2003

22)Lee NY, Wang CL, Chuang YC, et al: Combination carbapenem–sulbactam therapy for critically ill patients with multidrugresistant Acinetobacter baumannii bacteremia: four case reports and an in vitro combination synergy study. Pharmacotherapy 27:1506–1511, 2007

23)Higgins PG, Wisplinghoff H, Stefanik D, et al: In vitro activities of the beta-lactamase inhibitors clavulanic acid, sulbactam, and tazobactam alone or in combination with beta-lactams against epidemiologically characterized multidrug-resistant Acinetobacter baumannii strains. Antimicrob Agents Chemother 48:1586–1592, 2004

24)Fishbain J, Peleg AY: Treatment of Acinetobacter infections. Clin Infect Dis 51:79-84, 2010

25)Tunkel AR, Hartman BJ, Kaplan SL, et al: Practice guidelines for the management of bacterial meningitis. Clin Infect Dis 39:1267-1284, 2004

26)Trotman RL, Williamson JC, Shoemaker DM, et al: Antibiotic dosing in critically ill adult patients receiving continuous renal replacement therapy. Clin Infect Dis 41:1159-1166, 2005

顔面神経麻痺について

京都大学大学院医学研究科

初期診療・救急医学分野

松田直之

留意事項

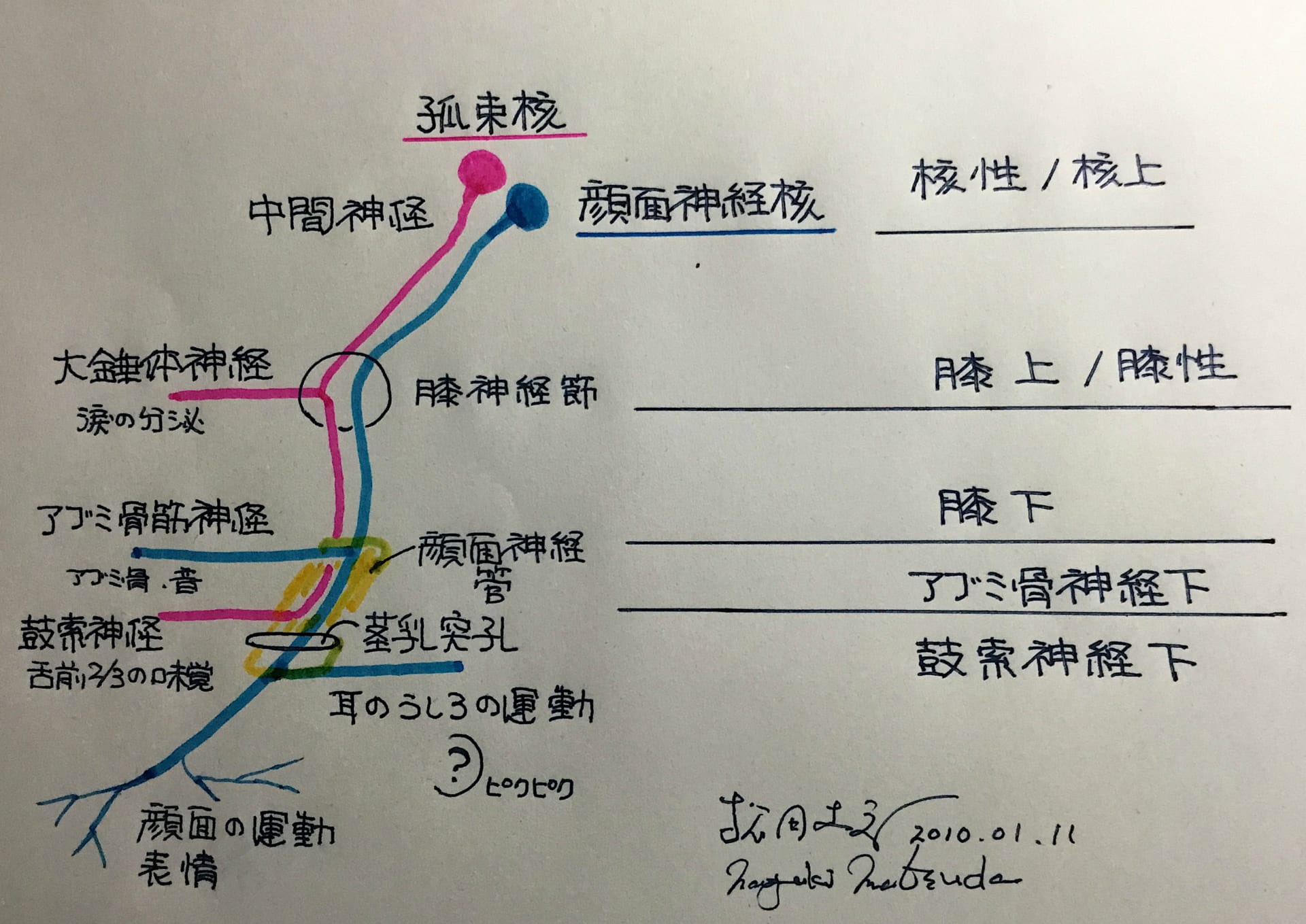

顔面の片側が急に動かなくなった場合,救急外来を受診されます。顔面神経麻痺を考えます。患者さんが訴えられる症状は,「顔がまがった状態になった」,「眼が閉じにくい」,「口角が上がらない」,「水や食事が口から漏れる」などです。顔面神経は,顔面の運動を司る運動神経であり,第7脳神経です。顔面神経で留意することは,① 顔面の運動支配,② 舌前3分の2の味覚,③ アブミ骨筋(耳の音量調節),④ 顔面神経管を通過することの4つです。この部位に浮腫や損傷が生じると,片側の顔面神経の髄鞘を介した跳躍伝導が障害され,顔面のぴくつきや顔面麻痺が生じます。

解剖学的特徴としては,顔面神経は狭義の顔面神経と中間神経とからなり,その核はそれぞれ,顔面神経核と孤束核です。顔面神経核は,橋の被蓋と延髄の網様体にあり,ここから橋と延髄の境の外側縁から脳を離れて内耳神経と共に内耳道へ入り,「顔面神経管」を通ることになります。また,涙腺,鼻尖,口蓋腺の分泌に関係する副交感神経が,顔面神経核の背に存在する上唾液核から始まり,顔面神経と共に走行します。そして,舌前2/3の味覚を司る神経は「中間神経」と呼ばれ,橋の被蓋にある孤束核から起こり,顔面神経と共に走行します。図は,孤束角から連なる中間神経と,顔面神経核から始まる狭義の顔面神経の医学生さんに教える際の手書きの模式図です。神経涙腺・鼻腺・口蓋腺の分泌を司る神経線維と,味覚を司る神経線維は,内耳道までは運動性の顔面神経線維と明らかに区別できるために,個別の名称として「中間神経」と呼んでいます。この「中間神経」と「狭義の顔面神経」をあわせて,広く,顔面神経と呼んでいます。このため,症状としては,図のように,どこで障害されるかを考えると良いです。耳の後ろが動かない,顔面の運動がだめ,しかし涙の分泌(大錐体神経)と音(アブミ骨筋神経)は大丈夫となると,顔面神経管部の腫脹があやしいということになります。

顔面神経麻痺は,10万人に40人ぐらいの発症と言われています。疲れていると顔面が痙攣したりする場合がありますが,その場合は,痙攣部分の軽いマッサージやビタミン摂取,食生活の見直しをおすすめしています。一方,突然に生じる顔面神経麻痺については,House-Blackmann gradeと40点法をチェックして,耳鼻科や脳神経外科の先生への紹介として,経過フォローを依頼させていただいています。

重症度評価

1.House-Blackmannグレード

House-Blackmannグレードは,1955年にBotmanとJongkeesによって提唱された顔面神経麻痺のグレード分類です。

グレード1 正常

グレード2 軽度の麻痺:わずかに麻痺があるかどうかという程度。

グレード3 中等度の片側麻痺:力を入れるとかろうじて目を閉じることができる。

グレード4 やや強い麻痺:安静時は左右対称,動かすと明らかな麻痺を認めて左右非対称だが,眼にも口にも動きは認められる。

病的共同運動が高度。

グレード5 かなり強い麻痺:顔面が明らかに非対称であり,閉眼ができない。ごくわずかな動きが見られる程度。

グレード6 完全麻痺,動かない。

※ 顔面神経再建術の対象は,グレード5と6となります。

2.40点柳原法

以下の各項目において,高度麻痺:0点,部分麻痺:2点,正常:4点とし,合計40点(正常:40点)となります。

1.安静時評価

2.額のしわが寄せ

3.軽い閉眼

4.強い閉眼:おもいっきり眼をつむること

5.片目つむり:麻痺側での評価

6.鼻翼を動かす:鼻をヒクヒク動かせるかどうか

7.頬をふくらませる

8.イーと歯を見せる

9.口笛を吹く

10.口をへの字に曲げる

鑑別診断で考えること

□ 小脳橋角部または頸静脈小体の腫瘍

□ 慢性的→慢性髄膜炎,中耳または乳様突起の感染症

□ 頭をぶつけた→頭部外傷:錐体骨骨折

□ 膝神経節ヘルペス(帯状疱疹ウイルスによるラムゼイ-ハント症候群)

□ サルコイドーシス

□ 糖尿病合併

□ 白血病合併

治療指針

顔面神経損傷を軽減させるような以下の処方としています。また,水痘・帯状疱疹ウイルスや単純ヘルペスウイルスの感染としての顔面神経損傷に注意します。

□ メチコバール

メチコバール1日3回 500μg 5日間内服。メコバラミン(商品名:メチコバール)は生体内補酵素型ビタミンB12の1種です。顔面神経などの髄鞘形成作用や髄鞘維持作用があります。副作用は,出現するとすれば,発疹と消化器症状としてご説明します。

□ 抗ウイルス薬

水痘・帯状疱疹ウイルス(Ramsay Hunt症候群;ラムゼイハント症候群),単純ヘルペスウイルス

※ 水痘・帯状疱疹ウイルスは,Ramsay Hunt症候群(Hunt JR,J Nerv Ment Dis 34: 73-96, 1907)として,耳介などの帯状疱疹,難聴,めまいの合併を中止しているかをチェックして,カルテに必ず記載します。水痘・帯状疱疹ウイルスの処方例:成人にはバラシクロビル(商品名:バルトレックス)を1回 1000 mg 1日3回 5日間とし,経過フォローとします。

※ 単純ヘルペスウイルス:再発性発疹では,① アシクロビル 200 mg,経口,4時間毎,5日間,② バラシクロビル 500 mg,経口,1日2回,3日間,③ ファムシクロビル 125 mg,経口,1日2回,5日間,この①,②,③のどれかとする。「てんかん」を合併したりなどの脳炎も疑われる場合には,アシクロビル 10 mg/kg,静注,8時間毎,14〜21日間となります。

※ サルコイドーシスに,顔面神経麻痺を合併することがあります。

□ プレドニゾロン

プレドニゾロン 1 mg/kg /日あるいは 60 mg/日を7日間処方。8日目より減量を予定。

□ 顔面神経減荷術

House-Blackmannグレード5以上は,要注意としています。

□ 星状神経節ブロック

研修医教育 骨盤骨折に対しての骨盤固定

名古屋大学大学院医学系研究科

救急・集中治療医学分野

松田直之

骨盤骨折

骨盤骨折は,側方からのLateral Compression(LC),前方からのAP Compression(AP)/(Open Bookタイプ:OB),垂直方向のVertical Shear(VS)の3型に単純X線写真から分類しています。外傷の加わった方向から名前を付けられます。LCは側面からの衝突,APは正面からの衝突,VSは上下方向からの衝撃として認識します。しかし,単純X線写真からLC,AP,VSを正確に判断することは難しいです。現在は,CT像での評価を組み合わせて,AO/OTAの分類が用いられます。この分類は,骨盤輪の前方・後方の安定性に評価としてType A,Type B,Type Cに分けています。 Type Aは骨盤輪安定,Type Bは前方の破綻があるけれども後方の靭帯結合は維持,Type Cは前方だけではなく後方も不安定な骨盤骨折です。シーツラッピング,そしてPelvic Sling Ⅱ・サムスリングⅡの使用方法は知っておきましょう。

骨盤と下肢のシーツラッピング

手順

1.シーツを骨盤の下に敷く

2.シーツを骨盤前方でクロスする

3.シーツを180度くるりと回す

4.鉗子で左右を止める

5.シーツを両膝の下に敷く

6.両下肢を内転させる

7.シーツを両膝前方でクロスする

8.シーツを180度くるりと回す

9.鉗子で左右を止める

Pelvic Sling Ⅱ・サムスリングⅡの利用

Pelvic Sling Ⅱ(アコードインターナショナル),サムスリング(トーハツ株)を用いて,骨盤固定を簡単にできます。

手順

1. 大転子の位置の確認

2. サムスリングを下に敷く

3.サムスリングを左右から締める

4. マジックテープに押し付けて止める。

以下を参考としましょう。

追記:2016年11月13日

PTLS (Primary-care Trauma Life Support)

骨盤骨折合併外傷シナリオ

OSCE 家屋の下敷きから救出された

背景:震災後によるJMATとして,被災地の中学校に特設された救護所に到着した。消防団が,家屋の下敷きになった傷病者を運んできた。災害時身体所見のとり方と,消防団からの受傷機転の報告などを聞くタイミングを評価する。酸素投与や静脈路確保など行なう処置に対しては,シナリオ実行者が口に出し言わなかぎり,実行したという評価としない。10分シナリオである。

消防団長より通報あり

40歳代男性。倒壊した家屋により,両側下腿を挟まれて受傷した。約1日後の救出である。片言の言葉を発するが,声量は微弱で,顔面蒼白,バイタルサインは不確定であり,皮膚は極めて冷たい。同じ質問を繰り返している。頭部,骨盤および両側下腿に痛みがあり,歩行できない。これから,救護所に連れていく。

骨盤骨折:救護所バージョンのシナリオ

トリアージタグの確認:赤

A(気道)の確認

B(呼吸)の確認:酸素投与

C(循環)の確認:COLD Tachycardiaのシナリオ

皮膚所見の確認,網状皮斑,静脈路確保,外出血の確認,FAST(両胸部を含める),腹部触診(腹膜刺激症状の有無に特化),骨盤用手診察,両側大腿診察,輸液に反応のない場合に気管挿管を考慮する。

D(中枢神経障害)の確認:Dysfunction of Central Nervous Systemの評価。GCS評価を残すことができるか。気管挿管のタイミングの評価。

E(体温)の確認

模擬患者役への演技指導

頚椎カラーを装着されての搬入・全脊椎固定はされていない設定

前頭部と両下腿に持続性の静脈性出血あり

前頭部が打撲血腫および挫傷あり

A 気道:声を弱く出すこと。同じことばかり,タイミングを見て聞くこと(イヌの太郎はどこですか?など)。

B 呼吸:時折咳き込む。頻呼吸などは無理のないところで演技。

C 循環:皮膚に網状皮斑のメーク。顔面蒼白メーク。下腿に水疱と発赤のメーク。

D 意識:呼びかけで開眼する。20秒異常続けて開眼していないこと。名前を答えるが,日時は言えない。他の質問については,「イヌの太郎はどこですか?」を繰り返す。

E 体温:時折ブルブルブルと身震いをする。

その他:骨盤を非常にいたがる。下腿は動かさず,膝を曲げることができない。

病名としてのイメージ:①重症骨盤骨折(OB),②前頭部挫傷,③両下肢クラッシュ症候群

OSCE 骨盤骨折シナリオのチェック項目

収容前準備

□ 感染対策をしたかどうか

□ モニター,US,などの備品を準備したかどうか

□ スタッフ招集を行ったかどうか

Primary Surveyができているかどうかのチェック

※ 傷病者の生理学的安定のための診断と治療

Primary Survey Step 1

□ Quick Survey 15秒以内

□ 話しかけながら呼吸と意識の確認ができているかどうか

□ 脱衣しつつ胸郭お動きを観察しているか

□ 皮膚と脈の触知をしているかどうか

□ 外出血の有無をチェックしているかどうか

Primary Survey STEP 2

A:気道

□ 気道確認:見て,聞いて,感じての3つを実践しているかどうか

□ SpO2の確認:SpO2 93%(R/A)

□ 酸素投与の必要性:ここでは10 L/分リザーバ付き酸素マスクでの酸素投与とする

□ 気管挿管に必要について言及できるかどうか

□ 頚椎固定の継続の評価を行ったかどうか

B:呼吸

視診・触診・聴診の3つを駆使しているかどうか

□ 頚胸部の視診:損傷の有無,気管の変異,頸静脈怒張の有無の評価

□ 胸部の聴診

□ 頚部と胸部の触診:

◯ 気管の変異の有無を伝えたか

◯ 皮下気腫の有無を伝えたか

□ 呼吸数をチェックしたかどうか:呼吸数 38回/分の設定

□ SpO2:SpO2をチェックしたかどうか SpO2の確認:SpO2 100%(FIO2 100%)

C:循環

□ ショック症状の有無を伝えたかどうか

□ 外出血についてガーゼを当てて圧迫止血をするように伝えたかどうか(前頭部)

□ 頸静脈怒張に対する評価

□ 血圧と脈拍数のチェック:血圧 70/40 mmHg,心拍数 140回/分の設定

□ 持続心電図モニタリングの指示出

□ 輸液確保:2本とするかどうか

□ 輸液速度:全開とするかどうか

□ 輸液:加温しているかどうかの確認をしたかどうか

□ FASTの施行:今回は胸部を含める設定

□ 骨盤触診:これまでに触診されておらず,骨盤同様の確認ができていない設定,骨盤動揺あり

□ シーツラッピング:施行したかどうか

※ 血圧がさらに下がっていることを伝える

□ 重症なショックとして気管挿管をするかどうか

D:中枢神経

□ GCSの評価:切迫するDがあるかどうかの評価,GCS E3V4M6(13)としての設定

□ 瞳孔径・対応反射の確認

E:脱衣と体温のチェック

□ 脱衣を完了:被覆しているかどうかの確認

□ 体温チェック:体温 34.2℃

□ 体温管理:加温の指示を出すかどうか

PS STEP3 Primary Surveyの総括

Secondary Survey

できているかどうかのチェック

身体所見を中心とした傷病部位の同定

Secondary Survey STEP1 AMPLEの確認

□ AMPLEの聴取:家族や搬送者からの情報入手

A(アレルギーの有無),M(薬物の服用歴),P(既往歴),L(最後の食事内容),E(受傷の内容)

Secondary Survey STEP2 切迫するDでの頭部CT評価

全身の詳細評価

頭・顔面

□ 視診と触診:頭部と顔面の視診と触診ができているかどうか

□ バトル兆候の確認

□ 耳漏の確認

□ 鼻漏の確認

頚部

□ 視診と触診:皮下気腫,頚静脈,気管偏位など,頚部の視診と触診が再びできているかどうか

頚椎・頸髄

□ 触診:頚部の触診(棘突起含む)ができているかどうか

□ 神経学的異常の評価

胸部

□ 12誘導心電図の評価

□ PAFBED2Xの評価

Pulmonary contusion, Aortic rupture, Tracheobronchial rupture, Blunt cardiac contusion, Esophageal rupture, Diaphragmatic rupture, Pneumothorax, Hemothorax

腹部

□ FAST再検

□ 胃管挿入:適応か禁忌かの評価,本シナリオでは頭蓋底骨折なし

骨盤

□ 直腸診:以下4つを口に出して言えるかどうか

◯ 前立腺高位浮上

◯ 肛門括約筋機能

◯ 出血の有無

◯ 骨盤骨折触知の有無

□ 会陰部:以下の2つの確認と膀胱バルーンカテーテル挿入の指示の有無

◯ 外尿道口の出血

◯ 会陰の皮下出血

□ LOG LIFTの施行:本シナリオでは,骨盤骨折としてLOG ROLLを禁忌とする

四肢

□ 下腿骨折の有無の触診:本シナリオでは骨折はないとして対応

□ 四肢の運動の評価

□ 四肢の知覚の評価

□ 神経学的評価:骨折がある場合は骨折末梢の神経と血管(脈)の評価

神経学的観察

□ 深部腱反射

感染症対策

□ 破傷風トキソイド

□ テタノブリン(Clostridium Tetani)に対する免疫グロブリン)

※ FIXES:Finger and tubes into every orifice,IV/IM(抗生物質,破傷風トキソイド), X 線評価,エコー評価,ECG,Splint

Secondary Survey STEP3 Secondary Surveyの総括

受講生の最終評価:4段階評価

□ Excellent

□ Good

□ Fair

□ Poor

診療上に骨盤骨折が搬入されてきたときの一つのシナリオです。

成人教育として,内容を個々人にフィードバックします。

(愛知県医師会JMAT PTLSコースより)

Back pain after wild mushroom consumption

Nishiyama K, Ohta Y, Matsuda N, Fujimoto R, Koike K.

Emerg Med J. 2010 Jan;27(1):61.

A 62-year-old man was brought to the hospital with back pain and muscle weakness accompanied by myalgia. These symptoms developed 20 h after he had consumed his last meal which included the wild mushroom Russula subnigricans. The muscle weakness persisted for over a week. The maximal serum creatine kinase activity was 42,689 U/L. The patient did not have a history of trauma, pharmacotherapy or any other known causative factor that could explain the occurrence of rhabdomyolysis. Additional tests performed to detect the presence of parasites and other micro-organisms as well as systemic diseases were negative.

Magnetic resonance imaging (MRI) has been shown to be more sensitive than CT scanning or ultrasonography for detecting muscle abnormalities.1 MRI of the muscle using the short TI inversion recovery (STIR) technique revealed diffuse high signal intensity in the bilateral infraspinatus (white arrow) and left supraspinatus muscles (white arrowheads), confirming rhabdomyolysis.

Muscle MRI image(STIR)

Short TI inversion recovery (STIR) images of bilateral shoulder showing high density areas in the bilateral infraspinatus muscle (white arrow) and left supraspinatus muscle (white arrow).

ニセクロハツ

ベニタケ科

Russula subnigricans

食毒:毒

発生時期:夏~秋

発生場所:マツ・コナラ、シイ・カシ林

傘:中央窪む、灰褐色

傘の下面:ヒダ、直生~やや垂生、疎、傷口赤変するが黒変しない

柄:中実

プリンペラン®(メトクロプラミド)の適正使用

京都大学大学院医学研究科

初期診療・救急医学分野

松田直之

はじめに

めまい,アルコール飲酒後,ケトン性,中枢性,感冒性胃腸炎(疑),吐気に対して安易にメトクロプラミドを研修医の先生が処方するのはよくないと考えています。この習慣の多くは,手術後の吐気抑制に対しての指導,産婦人科領域で産婦人科医が指導,看護師さんが緊急時に「プリンペラン」を使用すると安心してくれるからかもしれません。しかし,プリンペラン®(メトクロプラミド)には注意が必要です。

まず,私が極めて大変な思いをしたのは,夜間急病センターの夜間診療のときでした。ここは,冬ですと夕方5時から翌朝までに200名を超える患者さんが訪れていました。10分後には10名分の紙カルテが机の上に積まれることはまれなことではありませんでした。医師1人に対して看護師さんが20名ほどの体制であり,待合で待てない患者さんは観察ベッドに既に横たわり,看護師さんが経過を教えに来てくれる状態でした。消化器症状として嘔吐の患者さんは,夏冬にかかわらず,多いものでした。そうした状況で患者さんがたくさんいらっしゃいますので,看護師さん「嘔毛が強いようなのですが,どうしますか」,医師「プリンペラン10 mg ivします」は,ルーティンな指示になりやすいのだと思います。

こうしたプリンペラン投与後の問題として,① 我慢できないぐらいお腹が痛くなった,② 実際に嘔吐した,③ 震えが止まらない,④ そわそわして座ってられない,⑤ ベッドから転落した,⑥ 興奮している,⑦ 徐脈・血圧低下,⑧ 舌がもつれる,⑨ なんか変?,⑩ 先生 痙攣です,などの異常に遭遇します。その上で,研修医の先生には,ナウゼリン®(ドンペリドン)とプリンペラン®(メトクロプラミド)の違いを質問するようにしています。

留意事項と注意ポイント

1.十二指腸に浮腫がある場合は要注意

ドンペリドンもメトクロプラミドも,ドパミンD2受容体の拮抗薬です。結果的に,消化管でアセチルコリンの遊離を促進しますが,毒素性食中毒やウイルス性胃腸炎で十二指腸に浮腫のある場合には十二指腸や胃は動きにくく,症状は変わらないか,腹痛や嘔吐の原因となります。このような状態などでアセチルコリン濃度が上昇し,ムスカリン受容体を刺激すると① 消化管蠕動にむらが生じる,② 胃液と腸液の分布が増加する,③ 非常にまれですがムスカリン受容体M2作用出現(徐脈・血圧低下)に注意しなければなりません。

2.錐体外路症状やアカシジアの出現に注意

手術直後や「つわり」などの中枢性や内耳性の嘔気や嘔吐に対しては,メトクロプラミドは効果的です。これは,メトクロプラミドが脳血管関門を通過して,ドパミンで刺激された嘔吐中枢を抗ドパミン作用として抑制するからです。嘔吐中枢の神経伝達受容体は,ドパミンD2受容体,ムスカリン受容体,ヒスタミン H1受容体,セロトニン5HT2受容体および5HT3 受容体,ニューロキニン NK1受容体などが知られています。嘔吐中枢は例えば下垂体などのような局在のはっきりしたものではなく,一連の嘔吐運動を引き起こすネットワークのようなものであり,脳内では孤束核,迷走神経背側核, 疑核,唾液核などを介して嘔吐運動を起こすことや,さらに上位中枢へ伝えられて「嘔気」として認識されることが知られています。この部位は血液脳関門に覆われているので,直接に催吐性物質に影響を受けないようですが,脳内で産生されたドパミン,アセチルコリン,ヒスタミン,セロトニンに影響を受けます。

プリンペランⓇ(メトクロプラミド)は脳血管関門(Blood-Brain barrier:BBB)を通過しますが,ドンペリドンは通過しにくい薬剤です。このため,メトクロプラミドには中枢作用や中枢性副作用が出現しやすいですが,ドンペリドンにはほとんど中枢作用が認められないのが特徴となります。一方,第4脳室のChemoreceptor Trigger Zoneの化学受容器は,pH低下,CO2貯留,中枢傷害や内耳性めまいに随伴する「嘔気」や「嘔吐」に関与していると報告されています。この第4脳室にはBBBが存在しませんので,ドンペリドンでもメトクロプラミドでも同様に嘔吐中枢に拡散し,ドパミンD2受容体に対する抑制作用により化学受容器を介した嘔気や嘔吐を緩和できる可能性があります。

また,子供さんが生まれた後の授乳中のお母さんの吐気や嘔吐に関しては,ドンペリドンは乳汁中に漏出しにくいことが知られています。授乳中の吐気には,ドンペリドンが推奨されています。プリンペランⓇ(メトクロプラミド)は,乳汁に出ますので,子供のメトクロプラミドによる中枢性異常に注意しなければならないのです。

さて,錐体外路症状とは,パーキンソン様症状,ジスキネジア(口周辺や舌の異常な運動,舌がもつれる,手足が勝手に動く),ジストニア(顔や首の強いこわばり,首がそり返る,ひきつけ,目が正面を向かない,目が回旋する,眼球上転),アカシジア(落ち着きがない,頻回に足を組みかえる,ベッド上で動き回る,少し動き回ると楽になる)であり,メトクロプラミドの静注後に家に帰宅してから「舌がもつれる」という副作用を経験しています。アカシジアは,3ヶ月以上経過してから生じる「遅延性アカシジア」も知られています。飛び降りや交通事故などの原因としても,私たち救急医はプリンペランⓇ(メトクロプラミド)の静注を安易に行わないように気をつけています。プリンペランⓇ(メトクロプラミド)で,「痙攣」や「てんかん」を起こすこともありますので,不必要に使用しないことが望ましいと思います。

メトクロプラミドとドンペリドンの注意点

1.消化器症状の増悪:腹痛,下痢,胃酸分泌亢進

2.けいれん・てんかん

3.錐体外路症状

4.血圧低下

※ 嘔気については,必ず原因を評価しましょう。救急医療においては,病態生理を理解することが大切です。対症療法をできるだけ減らすことが必要です。プリンペランⓇ(メトクロプラミド)で症状を緩和できるときは良いのですが,嘔気の原因を必ず明確として対応するようにするのが大切と考えています。

国際頭痛学会(2004)によるTHS の診断基準

A. 未治療の場合:数週間続く反復性一側性眼窩部痛。

B. 第 3,4,または第 6 脳神経のうち,1 本またはそれ以上の麻痺を伴い,MRIあるいは生検で肉芽腫が証明される。

C. 麻痺が痛みの出現と同時,あるいは,2 週間以内に出現。

D. 痛みと麻痺がテロイド治療後 72 時間以内に改善する。

羊水塞栓症は,母体の血液中に流入した羊水や胎児成分により,肺高血圧症,急性右心不全,ショック,DICを引き起こす病態であり,2~5万分娩に1例の発症率として知られています。1926年にMeyerにより初めて紹介された産科合併症であり,その病態は,1941年にSteinerとLuschbaughや1969年のLiban とRazにより,胎児由来の扁平上皮細胞やムチンが母体血中に流入することに起因することが確認され,僕の観点では毛細血管性肺塞栓症と重度な全身性炎症反応症候群と解釈されます。これらの異物が血液内で炎症性alert細胞を活性化させることで,多臓器不全やDICを惹き起こすと考えられます。マクロファージや好中球も極めて活性化されるのでしょう。

救急外来が少し落ち着いた朝方4時頃,分娩後の弛緩出血・出血性ショックとしての産科への転院がありました。緊急応援コールとして,産科病棟に呼ばれて駆けつけた瞬間には,呼吸停止直前。直ちに気管挿管するとともに,輸液路を確保,産科の先生たちとともに,弛緩出血として出血性ショックに準じた蘇生対応をしましたが,輸液や輸血で心前負荷を高めようとしても,全身性に血管透過性が亢進しており,どうにも昇圧できない状態でした。出産後の子宮もどうにも収縮してくれないという状態で,大量の出血が持続し,出血コントロールがつかない状態でした。出血量だけでも初療の2時間で4Lレベル,出産時より約8Lの出血が予想されました。こういう際には,過去の30 Lレベルの大量出血の蘇生の経験や,左手でも右手でも静脈路などを確保できる技術を鍛えていますので,このような特殊技術は役立つものです。実際には,パルス波形と心電図波形のみで蘇生を成功させている内容です。3度の極度のwide QRS,3度の心肺停止直前を回避し,適時,頸動脈の指モニタリングより心臓マッサージを併用し,一方で産科の皆さんの力により出血をコントロールして頂きました。その後,極めて重度の急性肺傷害,急性循環不全を含めた多臓器不全とDICの治療のため,集中治療管理となっています。ICUでは2次感染を防ぐことができ,早期経腸栄養とでき,4日目に人工呼吸離脱,5日目には会話をされ,10日目には歩行開始,明確な脳後遺症を残さずに第17病日に退院となりました。ICU入室後,羊水塞栓症の診断をつけることができ,子宮収縮薬は効力が減じ,出産後の子宮出血がコントロールできなくなった病態と解釈されました。このような羊水塞栓症の診断としては,亜鉛コプロポルフィリン(胎児特有のポルフィリン),シリアルTN抗原(胎便中のムチン)の母体血中からの検出が有効とされています。

ショックの形態は,今回の弛緩出血による出血性ショックに加えて,炎症性サイトカンの産生に伴う血流分布異常性ショック,および肺毛細血管圧上昇に伴う肺血栓除去塞栓症に準じた拘束性ショック様の複合形態となりました。P/F ratio 70mmHgレベルの重症呼吸不全も3-4日で改善されています。母子ともに元気です。早い回復ということを意識して管理することは,とても大切です。十分な輸液療法,補助的心臓マッサージ,早期経腸栄養,DIC対策,抗菌薬の適正使用で救命した致死的羊水塞栓症のショックからの救命でした。ステロイド使用なし,CHF併用なし。しかし,病態を考えれば,ステロイドは使用してもよかったのでしょう。症例報告として,発表させていただいています。

症例報告:Hosono K, Matsumura N, Matsuda N, Fujiwara H, Sato Y, Konishi I. Successful recovery from delayed amniotic fluid embolism with prolonged cardiac resuscitation. J Obstet Gynaecol Res 2011;37:1122-5.

百日咳への罹患を心配して,1985年生まれ23歳の患者さんが,受診した。咳が2週間止まらないという。そして,百日咳と診断された30才の同僚のそばにいたという。1985年,この時期は,DPT三種混合ワクチンが再開されている時期であるが,1970年代生まれの方は「百日咳ワクチン」を受けていない。また,ワクチンを受けていたとしても,軽症として百日咳に罹患する可能性はある。既に他界した私の父は小児科医であり,九州帝国大学医學部の小児科で,百日咳毒素やβガラクトシダーゼの研究,百日咳ワクチンの開発を行っていた。彼の学位は,「百日咳の病態に関する研究」である。僕は,子供の頃,百日咳の研究や乳糖の話をよく聞いたものだった。

百日も咳をするのか?

百日咳(pertussis, whooping cough )は,グラム陰性桿菌である百日咳菌(Bordetella pertussis )の感染による気道感染症である。コンコンコンコンコン,連続した短い咳がスタッカート様に連続的に起こり,さらに吸気時に笛のようなヒューという笛音(whoop)が聴取でき,この様な繰り返される咳嗽発作が「レプリーゼ」と呼ばれている。感染経路は,飛沫感染と接触感染である。マスクと手洗いで予防可能である。大人の場合は通常見過ごされることが多く,定型的な症状を示さぬ場合のほうが多いようだ。百日咳菌は,1906年にJules-Jean-Baptiste-Vincent Bordet とOctave Gengou が発見したため,Bordet-Gengou 菌( ボルデ・ジャング菌; Bordet-Gengou bacillus; bacillus of Bordet and Gengou )とも呼ばれている。

百日咳の発症機序には,百日咳菌の細胞構成成分や生物活性物質が関与している。線維状血球凝集素(FHA),パータクチン,凝集素(アグルチノーゲン2・3)などのアンカー蛋白,百日咳毒素(pertussis toxin),気管上皮細胞毒素などが,気道攣縮作用を惹起するようである。しかし,この詳細については,より理解を深めていかねばならない。

【百日咳の疫学とワクチン】

WHO の発表では,世界の百日咳患者数は年間2,000ー4,000 万人レベルであり,その約90%は発展途上国の小児であり,死亡数は約20ー40 万人である。1歳以下の乳児,特に生後6 カ月以下では死に至る危険性も高く,現在は,百日咳ワクチンを含むDPT 三種混合ワクチン接種(ジフテリア・百日咳・破傷風)が,本邦でも実施されている。

本邦における百日咳(P)ワクチンは,1950年からの予防接種法でワクチンに定められた時点から始まり,1958年の予防接種法改正ではジフテリア(D)との混合のDP 二種混合ワクチンとなり,さらに1968(昭和43)年からは破傷風(T)を含めたDPT 三種混合ワクチンとして,定期接種として広く施行されていた。しかし,1970年代からは,DPT ワクチンのうち,百日咳ワクチンによる脳症などの重篤な副反応が問題となり,1975年2月に百日咳ワクチンを含む予防接種は中止となった。これにより,1979年には百日咳の年間の届け出数は約13,000 例に増加し,死亡者数は約20~30例に増加した。この当時の百日咳ワクチンは全菌体ワクチンであり,これが,髄膜炎や脳症の誘因となることより,無細胞ワクチン(acellular vaccine)の開発が急がれた。1981年より無細胞ワクチン(Pa)が臨床使用されるようになり,現在は生菌ではないワクチンが利用できるようになり,本邦における百日咳による幼児の罹患率と死亡数が激減した。さらに,これら現行のDPaT ワクチンの安全性の確認の後,1994年10月からはDPaT ワクチンの接種開始年齢が,以前の2歳から3カ月に引き下げられた。

標準的なワクチン接種は,第Ⅰ期初回接種として,生後3か月から12か月までの間に3-8週間隔で三種混合ワクチン(DTaP)を3回,接種する。さらに,第Ⅰ期初回接種を終了してから12-18か月後に第Ⅰ期追加接種として,三種混合ワクチン(DTaP)を1回接種する。すなわち,4回の三種混合ワクチン(DTaP)が推奨されている。

【臨床症状】

臨床経過は,3期に分けられる。

1.カタル期(約2週間持続)

通常7~10日間程度の潜伏期を経て,普通のかぜ症状で始まり,次第に咳の回数が増えて程度も激しくなる。

2.痙咳期(約2~3週間持続)

発作性けいれん性の咳(痙咳)が出現する。発熱はあっても微熱程度であり,38度を超えにくい。息をつめて咳をする傾向があり,顔面の静脈圧が上昇し,顔面浮腫,眼球結膜出血,鼻出血などが見られることもある。非発作時は無症状であるが,何らかの刺激が加わると発作が誘発される。また,夜間に発作が多い。年令が小さいほど症状は非定型的であり,乳児期早期では特徴的な咳がなく,単に息を止めているような無呼吸発作からチアノーゼ,けいれん,呼吸停止と進展することがあるので,百日咳を念頭に入れた注意が必要である。

3.回復期(3 週~)

激しい発作は次第に減衰し,2~3週間で認められなくなるが,その後も時折忘れた頃に発作性の咳が出る。全経過約2~3カ月で回復する。

【診 断】

確定診断のためには,鼻咽頭からの百日咳菌の分離同定が必要である。ボルデ・ジャング(Bordet ‐Gengou)培地やCSM (cyclodextrin solid medium )などの特殊培地での培養が必要である。菌はカタル期後半に検出され,痙咳期に入ると検出されにくくなるため,菌の分離同定が得られない場合もある。血清診断では百日咳菌凝集素価の測定が行われることが多く,ペア血清(2 週間以上の間隔)で4 倍以上の抗体価上昇があるか,シングル血清で40 倍以上であれば診断価値は高いと考えられている。また,現在は,ELISA 法による抗PT 抗体,抗FHA 抗体の測定や,PCR 法による検出も可能である。血液分画では,リンパ球が増加する。

【治 療】

1. 抗菌薬の選択

百日咳菌の治療には,エリスロマイシン,クラリスロマイシン,アジスロマイシンなどのマクロライド系抗菌薬が用いられる。これらは特にカタル期に有効とされている。患者からの菌の排出は咳の開始から約3週間持続するが,エリスロマイシンやクラリスロマイシンによる適切な治療により,服用開始から5日後には菌の分離は,ほぼ陰性となる。しかし、再排菌などを考慮すると、抗生剤の投与期間として2週間は必要であると思われる。年齢や予防接種歴に関わらず,家族や濃厚接触者にはエリスロマイシンかクラリスロマイシンかアジスロマイシンを,10~14日間予防投与する。疑わしき場合は,呼吸器内科でのフォローを依頼することが望ましい。一般医に,咳喘息と診断されて,きちんと調べられていない場合も認められる。

2.鎮咳

痙咳に対しては,去痰剤や気管支拡張剤などが使われる。

3.IVIG

重症例では抗PT 抗体を期待してガンマグロブリン大量投与も検討する。

集中治療の適応として,理解を深めておきたいところである。