アナキスト俳人・和田久太郎(1893-1928)について、詩の会「カフェ・エクリ」で語った。

まずはTwitterの文章を再掲しよう。

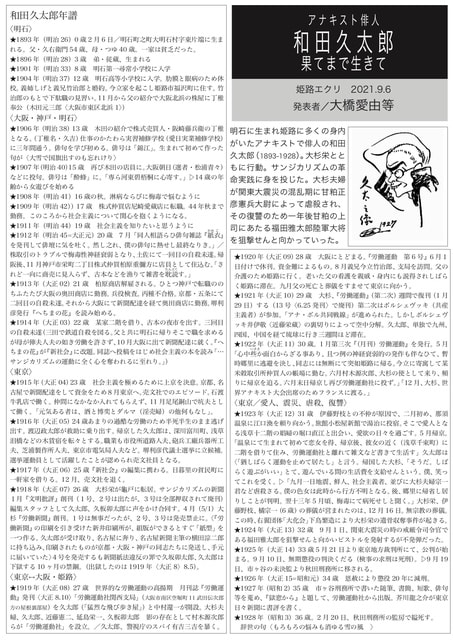

2021*09*06/「姫路エクリ」の第一部で私が「アナキスト俳人・和田久太郎」について90分ほど語る。明石生まれで姫路に多くの身内が住んでいた主義者である。動画は以下の通り。当日配布した2枚のレジュメも添付しておこう。

https://twitcasting.tv/kotonohakobe/movie/699969015

https://twitcasting.tv/kotonohakobe/movie/699971397

https://twitcasting.tv/kotonohakobe/movie/699974101

https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/04/da/f5ebd25119935768a083cef0c8d00a95.jpg

まずはTwitterの文章を再掲しよう。

2021*09*06/「姫路エクリ」の第一部で私が「アナキスト俳人・和田久太郎」について90分ほど語る。明石生まれで姫路に多くの身内が住んでいた主義者である。動画は以下の通り。当日配布した2枚のレジュメも添付しておこう。

https://twitcasting.tv/kotonohakobe/movie/699969015

https://twitcasting.tv/kotonohakobe/movie/699971397

https://twitcasting.tv/kotonohakobe/movie/699974101

https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/04/da/f5ebd25119935768a083cef0c8d00a95.jpg

2020年の夏、加藤郁乎の俳句を集中して読んだ。6月7日からTwitterに投稿して、8月23日まで50句について句評を書いてみた。

この連載を始めたのは、詩友の大西隆志氏が、三宮駅前古書店で、加藤郁乎の第二句集『えくとぷらすま』を驚くほど安く購入したその日、「大橋さんの句に似てるよ」と見せてくれたことがきっかけとなった。まもなく私も『定本加藤郁乎句集』(人文書院、1975)を購入。とりわけ詩精に富んだ第一句集『球體感覚』、第二句集『えくとぷらすま』に限って読むことにした(第三句集以降は、いわゆる俳句らしくなりすぎて、初期句集のようなリリカルな詩的モードが薄れてしまっているので、除外した)。Twitterなので字数が限られているが、表現を圧縮して書き続けてみた。

2020*06*07加藤郁乎を読む1/〈北へ! いま南中の羔〈こひつじ〉一揆〉北を指向しながら現在は南にいるという意味なのか。なぜ北なのか。「南中」の解釈も多義である。その羔たちが一揆を起こそうとしている。羊はいつも群れている。英語Sheepは単複同形である。その群れが一斉に抗う時の狂態を想う。

2020*06*08加藤郁乎を読む2/〈鳥歌、ふるさとの罠と在るべし〉鳥の鳴き声を歌に見立てたか、あるいは鳥に関する歌謡なのか。懐かしさを内包するその歌がふるさと(古里、故郷)への誘引を含むものだと警戒している。ふるさととは忌避するものであり、身心ともに遡行はしないとの意思を示している。

2020*06*09加藤郁乎を読む3/〈半舷上陸二點閒に三角を起し〉「半舷上陸」は船が接岸した時、船員の半分を上陸させること。「二點閒」はどことどこの間なのか。船と陸か、あるいはもっと抽象的な二箇所か。その間に三角という円形でも四角でもない表象を立ち上がらせている。角張ったシーニュである。

2020*06*10加藤郁乎を読む4/〈此の姿見に一滴の海を走らす〉着物を着るときによく母が使っていた姿見。「此の」とわざわざ指示しているところも作者のこだわりを感じる。その鏡に「一滴の海」。これは汗の比喩か、それとも海の換喩としての何かのモノなのか。「走らす」という能動性にも注目したい。

2020*06*11加藤郁乎を読む5/〈方(む)きて繕う月映(つくばえ)の囚はれ〉叙情的な後景が展開している。とある場に視線を向ける。「繕う」というのだから作為が見破られないよう注意している。対面した向こうには月光に映えた対象があり、それに魅入られてしまう。しかし誰が繕っているのだろうか。

2020*06*12加藤郁乎を読む6/〈旦(あした)よ 明けるべき巢は既にない〉選句には、選句者の境遇に照らし合わせて共感した、という理由がある。この句で阪神・淡路大震災を思い出した。1月に震災が起きその春に神戸に帰ってきた燕たちが見たものは、崩壊した都市と去年営巣していた場の消滅であった。

2020*06*13加藤郁乎を読む7/〈ときどきの磁石と六文錢に權力の廊下を曲げて〉多様な意味と喩が一句に込められている。たまに磁石として機能するモノと「六文銭」というタナトスを思わせるモノ。それらが権力が発露する廊下という場に遭遇した時、曲折させるという権能を発揮する。詩句は読替え可能。

2020*06*14加藤郁乎を読む8/〈無常にゆく道は枸杞の復興期にだけ明ける〉詠嘆の気配を保ちながら進むところに、枸杞(くこ)がある。その実は漢方としても使われるナス科の低木。〈復興期にだけ明ける〉の詩句に託した心象は〈無常〉と対置し、その両面性を媒介したのは枸杞(に託した表象)なのだ。

2020*06*15加藤郁乎を読む9/〈小川に暦を洗って時の兩面を追ふとき〉元号が変わると相変わらず王に〈時〉を支配されていることを知る。暦は一年の細部を人為的に言説化しているため、洗うという行為は〈時〉の多義性を再設定すること。洗う場所が小川なのは小なる場に依拠しているという心象だろう。

2020*06*16加藤郁乎を読む10/〈君はムネモスネーの閨に鳥人を見るだらう〉ギリシア神話に登場する記憶の女神・ムネモスネー(ムネモシュネ)。この句は女神がゼウスと9日間すごした(閨を共にした)ことを扱っていて「鳥人」とはスパルタ王の妻レダに白鳥になって会いに行ったゼウスを差すのだろう。

2020*06*17加藤郁乎を読む11/〈ラブレー日和に邯鄲あぶれけるかも〉これまで第二句集『えくとぷらすま』から引用。次の第三句集『形而情学』から少しずつ伝統的な俳句的語法を採用している。この句のみ第五句集『出イクヤ記』から引用。「ラブレー日和」という語に惹きつけられる。邯鄲という虫が蠢くさまとのコラボ。

2020*06*18加藤郁乎を読む12/〈義理のメシアを月時計として早まるか〉「義理のメシア」とはユダヤ教徒にとってのイエスか、仏教徒にとってメシアはマイトレーヤ(弥勒菩薩)。「月時計」という詩句がこの作品を刺激する。この機器に照らし合わせて、メシアの出現が早まるかもしれないという想念の句。

2020*06*19加藤郁乎を読む13/〈干竿のはづれに蝶が乾きゐる〉じっと動かない蝶を見ていたことがある。私が近づいても逃げようとしない。触ってみる。動じない。いやすでに死んでいた。羽根を広げたままで。乾くことがタナトスそのものではないが、「はづれ」の場が生の果てのような響きも内包する。

2020*06*20加藤郁乎を読む14/〈一行のイデェ流るゝものを涸らす〉「一行」という短いイデェ( idée 仏語/原義はギリシア語 ιδέα(イデア)理念)が、「流れるもの」つまり進行中である現実態を「涸らす」=休止させている。この句、理念が前面に出ることで現実態を混乱させている、と解釈できよう。

2020*06*21加藤郁乎を読む15/〈天文臺では象が想像に遲れる〉この作者、漢字は旧字体が多い。〈象〉は俳句で好まれる動物のひとつ。漢字ひとつだし、象徴性に富んでいるから。天文台=宇宙という他者を見る場では、象にこめられた表象は、想像という情念の喚起力が有効性を持たない、と読めばいいか。

2020*06*22加藤郁乎を読む16/〈銀三十枚の頭にはあをさぎとまる寂しさ〉銀三十枚といえば師・イエスを売り飛ばしたユダであろう。イエスの使徒集団の会計担当だったといわれるユダは銀三十枚の意味を知っていたろう。そのユダの頭にあをさぎが飛来するありさまを「寂しさ」と表現した作者の叙情性。

2020*06*23加藤郁乎を読む17/〈Que sais-je?傾き立てるいたどり〉「私は何を知ってるの?」という意のクセジュはフランス発の新書シリーズになっている。いたどりはたで科の多年性植物。若い芽は食用。その苦味が、クセジュの疑問を惹起させ、真っ直ぐでなく傾いて立てるという行為を誘発したのか。

2020*06*24加藤郁乎を読む18/〈旅をはさんで帯にもの憂い海の庭〉ある旅を境にして、「帯」という衣服の一部又は喩としてのそのモノに反照されたのは、アンニュイな気分に満ちた、「海の庭」というありそうで現実には存在しないような場所の形相あるいは色、匂いであったのを作者は感受したのである。

2020*06*25加藤郁乎を読む19/〈むすめまたは母がウパニシャッドの門を診せている〉一つの単語を導入することで、たちまち句に緊迫感が生まれる。この句の場合は、インドのバラモン教の教典であり哲学書であるウパニシャッド。娘か母という選択肢も緊張を高め、書物を門と言い換えて診せるというのだ。

2020*06*26加藤郁乎を読む20/〈浦島は浦に戻つたが代數(アルジェブラ)に蟻は充たない〉パラダイスだった竜宮城から戻ってきた浦島太郎を待ち構えていたのは、世代交代してしまった村社会だった。浦島にとって必要なのは数えること。どれだけ年を経過してここにいるのか、それは蟻の数ほどではない。

2020*06*27加藤郁乎を読む21/〈禮砲沈みゆく、かの海峡の食蟲植物〉礼砲を撃つ艦船(又は礼砲そのもの)が沈むという慶賀と不幸が示される。続く「かの」という強い指示語。海峡にいる虫を「食べる」植物と、「沈む」という二つの行為が、モノを消去する共通項で結ばれ、不安な気分が表現されている。

2020*06*30加藤郁乎を読む22/〈レスヴォス通いの密航火夫が朝を手渡す〉定石どおりに変換すると、レスビィアンの語源となったレスヴォス島に通い詰める、密航経験者の蒸気機関釜炊き労働者がいる。その男が「朝を手渡す」。この「朝」はなにかの特権のような。愛人と過ごす逢瀬そのものかもしれない。

2020*07*01加藤郁乎を読む23/〈手に落つるロゴスの瀬戸の夕ひばり〉句全体から香り立つ叙情性。ロゴスが手に落ちてくるとは、詩精の啓示のメタファーなのかもしれない。その啓示の後景として描かれている場所と背景が、瀬戸(具体的な瀬戸内海でなくてもいいだろう)と夕方に鳴くひばりのさえずり。

2020*07*02加藤郁乎を読む24/〈蟻穴に葡萄酒地下に酩酊せよ〉理想的な葡萄酒の貯蔵場所は地下なのだと。地下は季節の変化がゆっくりと現れるから。蟻たちが棲む地下世界に葡萄酒を注ぐ。蟻も葡萄酒も棲家として地下は快楽なのだろう。快楽が酩酊となり、地下世界はバッコス的祝祭空間になっていく。

2020*07*03加藤郁乎を読む25/〈扉(ひ)にまたとない大鴉もう還らない否が羣れ〉「扉」とは一つの世界と別の世界(あるいは異界)との間に立つ結界のようなもの。そこに「またとない」=登場が祝福されているような大鴉。帰趨が困難な否定的シーニュが羣(む)れるという作者の心象を具象化した作品。

2020*07*04加藤郁乎を読む26/〈醒めて猩々と成る者に、君は萬有(コスモス)に立った!〉覚醒したままで猩々という異体に変態していく者に対し、君と呼びかけ、その君はコスモスという秩序の中に分け入り全体を俯瞰する立場を獲得したのだという意か。詩的変態が果たす可能性の一つを作品化している。

2020*07*05加藤郁乎を読む27/〈實は赧(あか)き日のびおろんの傾城や〉「實は」と読者に語りかける語法もこの作者の常套話法のひとつである。「赧き日」とは作者やこの作品にとってなにかの特筆すべき日だろう。ビオロン(violin)を弾く傾城という表現は絵になる。景がみえてくる俳句として読める。

2020*07*06加藤郁乎を読む28/〈マリアより歸る花野の花十字〉聖書に何人かのマリアが登場するがここでは聖母マリアだろう。マリアの被昇天(命日)である8月15日は、欧州半島ではハーブの収穫適時期にあたる。マリアから先に花野から抜け出した後に花で繕われた十字が事績として残ると解釈しようか。

2020*07*07加藤郁乎を読む29/〈晝顔の見えるひるすぎぽるとがる〉日本が極東ならポルトガルは極西だろう。〝はしっこ〟が好きな日本列島民だけでなく欧州の人たちもこの国に対してエキゾチックな視線を向ける。カタカナで表記される国名をひらかなにするだけで生まれる異化作用が想像力を駆りたてる。

2020*07*09加藤郁乎を読む30/〈蝶放てり古代微笑の現在に〉まことに蝶という生き物はどれほど文学表現する者に刺激を与えるのだろう。放蝶することで古(いにしえ)の笑みが今に蘇るという。蝶が笑みの化身だったか、あるいは時代を超え古代を蘇らせる呪力を所持しているのか。だれが放蝶したのかその主体が気になる。

2020*07*11加藤郁乎を読む31/〈耕人は立てりしんかんたる否定〉心の奥底までひびく文学性がある。農耕する人、つまり大地にすっくと佇つひとがいる。その姿だけでも大地と感応する力強さが垣間見える。耕すことは産み出すことであるのに、拒みを前面に打ち出している。「しんかんたる」の言葉が深い。

2020*07*13加藤郁乎を読む32/〈疵つけば眞珠は一夜の丘に紅らむ〉分節化して読んでみよう。何かが疵を受けることが作句の動機となる。それは真珠かもしれない。真珠は光の代替とも読める。ひと晩という時間を区切り丘を紅に染める。瑕疵を経過することで新たな事態=恢復が生まれる経過を句にしたのか。

2020*07*15加藤郁乎を読む33/〈泉成るわれ純粋を主宰して〉初期句集にも五音七音五音に収めている句もある。泉とは継続的に生成しつづける事態(=発語がつづく水源)が形成される喩であり、「われ」が主体的に関わり、純粋という純化し続けることに、主宰=能動的に関わっている矜持が込められている。

2020*07*16加藤郁乎を読む34/〈雨季來りなむ斧一振りの再會〉ちょうど雨季=梅雨の季節なので取り上げよう。「斧一振りの再會」をどう解釈すべきか。斧を使用することで、この季節ならではのモノ(植物・動物ほか)に出会うことか、または〈斧一振り〉の行為そのものが作者にとって何かの表象なのか。

2020*07*17加藤郁乎を読む35/〈地理よそなたは海に搖拜の一本を立てる〉搖拜を遥拝の旧字とみなす。地理とはその場を知悉している者の喩か。その者=二人称のそなたが、海中に、拝む対象の依代を立てる。その一本は神が降りてくる依代としても、田へは聞くが海へは初見である。海からの渡来神なのか。

2020*07*18加藤郁乎を読む36/〈紅い島の人々(アイランダース)は赤潮の銹を新古典などといふ〉朱、赤、銹といった同系色の色相が並置され、句の基層としている。新古典をどう読むか。この赤色系様相を自分たちの歴史・物語のあらたな伝統と位置づけるありようを作者は「などといふ」と傍観している。

2020*07*20加藤郁乎を読む37/〈巢ごもりの御身が下のなげきぶし〉作者自身の作句動機とは無関係に読まれるのが文学の面白さのひとつ。「巣ごもり」は2020年の新型コロナウイルスの蔓延を怖れて自宅にこもることの言い換えの言葉となり普及した。「巣ごもり」を自嘲的に表現しているこの句は今とぴったり合致。

2020*07*22加藤郁乎を読む38/〈薄明へわがナルシスの花うてな〉ナルシスに対して、親しみを込めて「わが」と表現している。自分しか愛せないよう仕向けられたナルシスは、文学を指向する者の似姿であり他人事ではない。徹底した自己愛は水仙に変容し、その花の萼(うてな)が象徴として視覚される。

2020*07*23加藤郁乎を読む39/〈鳥歸る旅人かへる玄を成し〉おや「鳥歸る」という季語を使っている。鳥と旅人がともにこの地を去っていく寂寥感。燕を玄鳥とも言うのだがこの句の玄は群れることによって発生する色調(黒)のことだろう。視点を変えると渡り鳥は帰った場所からも帰る、帰り続ける存在である。

2020*07*24加藤郁乎を読む40/〈海に母型(をとめ)の虎はしり虜(とら)はれよ〉多くの物象を受容する海。母型にをとめというルビを振る解離性。をとめと虎のイメージのギャップ。その相反性を同包した虎が走るが、句の作者は捕囚されよと希う。固着したイメージを解体することで展開される詩の風景。

2020*07*25加藤郁乎を読む41/〈松風の語尾變化が十返りして猿人(エイプマン)をつれ出す〉不思議な句だ。松風が変調する=語尾変化する。そしてその変調がいつまでも続く=十返りする。その作用のひとつとして、猿人が引き出される。この猿人という異者を出現させた作者にとっての必然を考えてみた。

2020*07*29加藤郁乎を読む42/〈花はひとつ無數を缺けるアルゴ船〉黄金の羊皮を求めて建造された古代ギリシアの巨大船に乗り込んだのは、王女メディアの元夫・イアソン。〈花はひとつ〉で選択の余地のない心情が吐露され、〈無數を缺ける〉も一択の言い換えと読むとこの句の神話的背景が浮かび上がる。

2020*07*30加藤郁乎を読む43/〈處女の月の環に砂かぶる哲學の石〉手ごわい句である。この作者の作品後景には神話・民話的世界が豊潤に控えている。乙女たちが呪意をこめて遊戯する装置に〈月の環〉があり、その中心に、思惟の対象あるいは、思索の表象である石が砂まみれになっている、そのありさま。

2020*08*18加藤郁乎を読む44/〈野に龍宮の吹きながし假面する妹よ〉周囲はなにもない場所にぽつんと存在する龍宮という名の異者が集う構造物。そこには吹き流しという風を可視化しかつ魔除けの効能もある装置があるという明示。そうしたモードの中で登場する妹は正体を現わそうとしないという暗示。

2020*08*19加藤郁乎を読む45/〈終身のからす單峯駱駝の佇てる落陽〉ずっとそのままに存在しつづける鴉とは法身仏のような永遠性が企図されている。その時空を超えた超越者と同位相(=同じ場に同居)に単峯が配置され、さらに駱駝が登場。駱駝の影が夕陽によってながく地面に反映される景が示される。

2020*08*19加藤郁乎を読む46/〈旅人手を手にへんぽんと麦酒成る〉この句は「へんぽんと」といった語句を諧謔性のもとに言い換えると読解の妙味が増す。旅人が嬉々として手に手を持ち替えて麦酒呑みを楽しんでいる。その日の旅はよく歩いたかこなすべき行いがあったのだろう。開放感が表出されている。

2020*08*20加藤郁乎を読む47/〈蜜月—噫! いらくさの花火ら〉俳句の「あるべき」句型から自己解放している。切れ字の代替としての感嘆符や一字開けを導入している。蜜月という情況に対して作者は感嘆し、その後景としての「いらくさの花火」。いらくさが生える場での花火と読むだけでは面白みがない。

2020*08*21加藤郁乎を読む48/〈沙羅は雙樹に肉の寺院を傾ける〉いつもは漢字四字で認識される単語(沙羅双樹)が二つに分割されることで新たな意味が発生する。花名の沙羅がこれだけで独立することで人称とペルソナが付与される。その沙羅が二つなりに咲く。反・戒律的な表現である「肉の寺院」を諌めているのか。

2020*08*22加藤郁乎を読む49/〈シェリィの溺死に擦れる野邊のおくりの陽物よ〉特注の帆船エアリアルに乗って詩人シェリィが溺死したのが1822年。遺体は疫病対策のため火葬されたが、心臓は抜き取られ後に小説家の妻メアリーと共に埋葬される。陽物に凝縮された詩人の生の証しの行方を作品化している。

2020*08*23加藤郁乎を読む50/〈赤とんぼを落とした舊街道に鵺はまた舞ふ〉隠れた主体がいる。赤とんぼを落としたのは誰なのか。その誰かがこの句全体を俯瞰している。通行という役割から除外された旧街道は、ひと・車に疎外されずに、いつのまにかイキモノ、ナマモノが割拠する祝祭空間になっていく。

この連載を始めたのは、詩友の大西隆志氏が、三宮駅前古書店で、加藤郁乎の第二句集『えくとぷらすま』を驚くほど安く購入したその日、「大橋さんの句に似てるよ」と見せてくれたことがきっかけとなった。まもなく私も『定本加藤郁乎句集』(人文書院、1975)を購入。とりわけ詩精に富んだ第一句集『球體感覚』、第二句集『えくとぷらすま』に限って読むことにした(第三句集以降は、いわゆる俳句らしくなりすぎて、初期句集のようなリリカルな詩的モードが薄れてしまっているので、除外した)。Twitterなので字数が限られているが、表現を圧縮して書き続けてみた。

2020*06*07加藤郁乎を読む1/〈北へ! いま南中の羔〈こひつじ〉一揆〉北を指向しながら現在は南にいるという意味なのか。なぜ北なのか。「南中」の解釈も多義である。その羔たちが一揆を起こそうとしている。羊はいつも群れている。英語Sheepは単複同形である。その群れが一斉に抗う時の狂態を想う。

2020*06*08加藤郁乎を読む2/〈鳥歌、ふるさとの罠と在るべし〉鳥の鳴き声を歌に見立てたか、あるいは鳥に関する歌謡なのか。懐かしさを内包するその歌がふるさと(古里、故郷)への誘引を含むものだと警戒している。ふるさととは忌避するものであり、身心ともに遡行はしないとの意思を示している。

2020*06*09加藤郁乎を読む3/〈半舷上陸二點閒に三角を起し〉「半舷上陸」は船が接岸した時、船員の半分を上陸させること。「二點閒」はどことどこの間なのか。船と陸か、あるいはもっと抽象的な二箇所か。その間に三角という円形でも四角でもない表象を立ち上がらせている。角張ったシーニュである。

2020*06*10加藤郁乎を読む4/〈此の姿見に一滴の海を走らす〉着物を着るときによく母が使っていた姿見。「此の」とわざわざ指示しているところも作者のこだわりを感じる。その鏡に「一滴の海」。これは汗の比喩か、それとも海の換喩としての何かのモノなのか。「走らす」という能動性にも注目したい。

2020*06*11加藤郁乎を読む5/〈方(む)きて繕う月映(つくばえ)の囚はれ〉叙情的な後景が展開している。とある場に視線を向ける。「繕う」というのだから作為が見破られないよう注意している。対面した向こうには月光に映えた対象があり、それに魅入られてしまう。しかし誰が繕っているのだろうか。

2020*06*12加藤郁乎を読む6/〈旦(あした)よ 明けるべき巢は既にない〉選句には、選句者の境遇に照らし合わせて共感した、という理由がある。この句で阪神・淡路大震災を思い出した。1月に震災が起きその春に神戸に帰ってきた燕たちが見たものは、崩壊した都市と去年営巣していた場の消滅であった。

2020*06*13加藤郁乎を読む7/〈ときどきの磁石と六文錢に權力の廊下を曲げて〉多様な意味と喩が一句に込められている。たまに磁石として機能するモノと「六文銭」というタナトスを思わせるモノ。それらが権力が発露する廊下という場に遭遇した時、曲折させるという権能を発揮する。詩句は読替え可能。

2020*06*14加藤郁乎を読む8/〈無常にゆく道は枸杞の復興期にだけ明ける〉詠嘆の気配を保ちながら進むところに、枸杞(くこ)がある。その実は漢方としても使われるナス科の低木。〈復興期にだけ明ける〉の詩句に託した心象は〈無常〉と対置し、その両面性を媒介したのは枸杞(に託した表象)なのだ。

2020*06*15加藤郁乎を読む9/〈小川に暦を洗って時の兩面を追ふとき〉元号が変わると相変わらず王に〈時〉を支配されていることを知る。暦は一年の細部を人為的に言説化しているため、洗うという行為は〈時〉の多義性を再設定すること。洗う場所が小川なのは小なる場に依拠しているという心象だろう。

2020*06*16加藤郁乎を読む10/〈君はムネモスネーの閨に鳥人を見るだらう〉ギリシア神話に登場する記憶の女神・ムネモスネー(ムネモシュネ)。この句は女神がゼウスと9日間すごした(閨を共にした)ことを扱っていて「鳥人」とはスパルタ王の妻レダに白鳥になって会いに行ったゼウスを差すのだろう。

2020*06*17加藤郁乎を読む11/〈ラブレー日和に邯鄲あぶれけるかも〉これまで第二句集『えくとぷらすま』から引用。次の第三句集『形而情学』から少しずつ伝統的な俳句的語法を採用している。この句のみ第五句集『出イクヤ記』から引用。「ラブレー日和」という語に惹きつけられる。邯鄲という虫が蠢くさまとのコラボ。

2020*06*18加藤郁乎を読む12/〈義理のメシアを月時計として早まるか〉「義理のメシア」とはユダヤ教徒にとってのイエスか、仏教徒にとってメシアはマイトレーヤ(弥勒菩薩)。「月時計」という詩句がこの作品を刺激する。この機器に照らし合わせて、メシアの出現が早まるかもしれないという想念の句。

2020*06*19加藤郁乎を読む13/〈干竿のはづれに蝶が乾きゐる〉じっと動かない蝶を見ていたことがある。私が近づいても逃げようとしない。触ってみる。動じない。いやすでに死んでいた。羽根を広げたままで。乾くことがタナトスそのものではないが、「はづれ」の場が生の果てのような響きも内包する。

2020*06*20加藤郁乎を読む14/〈一行のイデェ流るゝものを涸らす〉「一行」という短いイデェ( idée 仏語/原義はギリシア語 ιδέα(イデア)理念)が、「流れるもの」つまり進行中である現実態を「涸らす」=休止させている。この句、理念が前面に出ることで現実態を混乱させている、と解釈できよう。

2020*06*21加藤郁乎を読む15/〈天文臺では象が想像に遲れる〉この作者、漢字は旧字体が多い。〈象〉は俳句で好まれる動物のひとつ。漢字ひとつだし、象徴性に富んでいるから。天文台=宇宙という他者を見る場では、象にこめられた表象は、想像という情念の喚起力が有効性を持たない、と読めばいいか。

2020*06*22加藤郁乎を読む16/〈銀三十枚の頭にはあをさぎとまる寂しさ〉銀三十枚といえば師・イエスを売り飛ばしたユダであろう。イエスの使徒集団の会計担当だったといわれるユダは銀三十枚の意味を知っていたろう。そのユダの頭にあをさぎが飛来するありさまを「寂しさ」と表現した作者の叙情性。

2020*06*23加藤郁乎を読む17/〈Que sais-je?傾き立てるいたどり〉「私は何を知ってるの?」という意のクセジュはフランス発の新書シリーズになっている。いたどりはたで科の多年性植物。若い芽は食用。その苦味が、クセジュの疑問を惹起させ、真っ直ぐでなく傾いて立てるという行為を誘発したのか。

2020*06*24加藤郁乎を読む18/〈旅をはさんで帯にもの憂い海の庭〉ある旅を境にして、「帯」という衣服の一部又は喩としてのそのモノに反照されたのは、アンニュイな気分に満ちた、「海の庭」というありそうで現実には存在しないような場所の形相あるいは色、匂いであったのを作者は感受したのである。

2020*06*25加藤郁乎を読む19/〈むすめまたは母がウパニシャッドの門を診せている〉一つの単語を導入することで、たちまち句に緊迫感が生まれる。この句の場合は、インドのバラモン教の教典であり哲学書であるウパニシャッド。娘か母という選択肢も緊張を高め、書物を門と言い換えて診せるというのだ。

2020*06*26加藤郁乎を読む20/〈浦島は浦に戻つたが代數(アルジェブラ)に蟻は充たない〉パラダイスだった竜宮城から戻ってきた浦島太郎を待ち構えていたのは、世代交代してしまった村社会だった。浦島にとって必要なのは数えること。どれだけ年を経過してここにいるのか、それは蟻の数ほどではない。

2020*06*27加藤郁乎を読む21/〈禮砲沈みゆく、かの海峡の食蟲植物〉礼砲を撃つ艦船(又は礼砲そのもの)が沈むという慶賀と不幸が示される。続く「かの」という強い指示語。海峡にいる虫を「食べる」植物と、「沈む」という二つの行為が、モノを消去する共通項で結ばれ、不安な気分が表現されている。

2020*06*30加藤郁乎を読む22/〈レスヴォス通いの密航火夫が朝を手渡す〉定石どおりに変換すると、レスビィアンの語源となったレスヴォス島に通い詰める、密航経験者の蒸気機関釜炊き労働者がいる。その男が「朝を手渡す」。この「朝」はなにかの特権のような。愛人と過ごす逢瀬そのものかもしれない。

2020*07*01加藤郁乎を読む23/〈手に落つるロゴスの瀬戸の夕ひばり〉句全体から香り立つ叙情性。ロゴスが手に落ちてくるとは、詩精の啓示のメタファーなのかもしれない。その啓示の後景として描かれている場所と背景が、瀬戸(具体的な瀬戸内海でなくてもいいだろう)と夕方に鳴くひばりのさえずり。

2020*07*02加藤郁乎を読む24/〈蟻穴に葡萄酒地下に酩酊せよ〉理想的な葡萄酒の貯蔵場所は地下なのだと。地下は季節の変化がゆっくりと現れるから。蟻たちが棲む地下世界に葡萄酒を注ぐ。蟻も葡萄酒も棲家として地下は快楽なのだろう。快楽が酩酊となり、地下世界はバッコス的祝祭空間になっていく。

2020*07*03加藤郁乎を読む25/〈扉(ひ)にまたとない大鴉もう還らない否が羣れ〉「扉」とは一つの世界と別の世界(あるいは異界)との間に立つ結界のようなもの。そこに「またとない」=登場が祝福されているような大鴉。帰趨が困難な否定的シーニュが羣(む)れるという作者の心象を具象化した作品。

2020*07*04加藤郁乎を読む26/〈醒めて猩々と成る者に、君は萬有(コスモス)に立った!〉覚醒したままで猩々という異体に変態していく者に対し、君と呼びかけ、その君はコスモスという秩序の中に分け入り全体を俯瞰する立場を獲得したのだという意か。詩的変態が果たす可能性の一つを作品化している。

2020*07*05加藤郁乎を読む27/〈實は赧(あか)き日のびおろんの傾城や〉「實は」と読者に語りかける語法もこの作者の常套話法のひとつである。「赧き日」とは作者やこの作品にとってなにかの特筆すべき日だろう。ビオロン(violin)を弾く傾城という表現は絵になる。景がみえてくる俳句として読める。

2020*07*06加藤郁乎を読む28/〈マリアより歸る花野の花十字〉聖書に何人かのマリアが登場するがここでは聖母マリアだろう。マリアの被昇天(命日)である8月15日は、欧州半島ではハーブの収穫適時期にあたる。マリアから先に花野から抜け出した後に花で繕われた十字が事績として残ると解釈しようか。

2020*07*07加藤郁乎を読む29/〈晝顔の見えるひるすぎぽるとがる〉日本が極東ならポルトガルは極西だろう。〝はしっこ〟が好きな日本列島民だけでなく欧州の人たちもこの国に対してエキゾチックな視線を向ける。カタカナで表記される国名をひらかなにするだけで生まれる異化作用が想像力を駆りたてる。

2020*07*09加藤郁乎を読む30/〈蝶放てり古代微笑の現在に〉まことに蝶という生き物はどれほど文学表現する者に刺激を与えるのだろう。放蝶することで古(いにしえ)の笑みが今に蘇るという。蝶が笑みの化身だったか、あるいは時代を超え古代を蘇らせる呪力を所持しているのか。だれが放蝶したのかその主体が気になる。

2020*07*11加藤郁乎を読む31/〈耕人は立てりしんかんたる否定〉心の奥底までひびく文学性がある。農耕する人、つまり大地にすっくと佇つひとがいる。その姿だけでも大地と感応する力強さが垣間見える。耕すことは産み出すことであるのに、拒みを前面に打ち出している。「しんかんたる」の言葉が深い。

2020*07*13加藤郁乎を読む32/〈疵つけば眞珠は一夜の丘に紅らむ〉分節化して読んでみよう。何かが疵を受けることが作句の動機となる。それは真珠かもしれない。真珠は光の代替とも読める。ひと晩という時間を区切り丘を紅に染める。瑕疵を経過することで新たな事態=恢復が生まれる経過を句にしたのか。

2020*07*15加藤郁乎を読む33/〈泉成るわれ純粋を主宰して〉初期句集にも五音七音五音に収めている句もある。泉とは継続的に生成しつづける事態(=発語がつづく水源)が形成される喩であり、「われ」が主体的に関わり、純粋という純化し続けることに、主宰=能動的に関わっている矜持が込められている。

2020*07*16加藤郁乎を読む34/〈雨季來りなむ斧一振りの再會〉ちょうど雨季=梅雨の季節なので取り上げよう。「斧一振りの再會」をどう解釈すべきか。斧を使用することで、この季節ならではのモノ(植物・動物ほか)に出会うことか、または〈斧一振り〉の行為そのものが作者にとって何かの表象なのか。

2020*07*17加藤郁乎を読む35/〈地理よそなたは海に搖拜の一本を立てる〉搖拜を遥拝の旧字とみなす。地理とはその場を知悉している者の喩か。その者=二人称のそなたが、海中に、拝む対象の依代を立てる。その一本は神が降りてくる依代としても、田へは聞くが海へは初見である。海からの渡来神なのか。

2020*07*18加藤郁乎を読む36/〈紅い島の人々(アイランダース)は赤潮の銹を新古典などといふ〉朱、赤、銹といった同系色の色相が並置され、句の基層としている。新古典をどう読むか。この赤色系様相を自分たちの歴史・物語のあらたな伝統と位置づけるありようを作者は「などといふ」と傍観している。

2020*07*20加藤郁乎を読む37/〈巢ごもりの御身が下のなげきぶし〉作者自身の作句動機とは無関係に読まれるのが文学の面白さのひとつ。「巣ごもり」は2020年の新型コロナウイルスの蔓延を怖れて自宅にこもることの言い換えの言葉となり普及した。「巣ごもり」を自嘲的に表現しているこの句は今とぴったり合致。

2020*07*22加藤郁乎を読む38/〈薄明へわがナルシスの花うてな〉ナルシスに対して、親しみを込めて「わが」と表現している。自分しか愛せないよう仕向けられたナルシスは、文学を指向する者の似姿であり他人事ではない。徹底した自己愛は水仙に変容し、その花の萼(うてな)が象徴として視覚される。

2020*07*23加藤郁乎を読む39/〈鳥歸る旅人かへる玄を成し〉おや「鳥歸る」という季語を使っている。鳥と旅人がともにこの地を去っていく寂寥感。燕を玄鳥とも言うのだがこの句の玄は群れることによって発生する色調(黒)のことだろう。視点を変えると渡り鳥は帰った場所からも帰る、帰り続ける存在である。

2020*07*24加藤郁乎を読む40/〈海に母型(をとめ)の虎はしり虜(とら)はれよ〉多くの物象を受容する海。母型にをとめというルビを振る解離性。をとめと虎のイメージのギャップ。その相反性を同包した虎が走るが、句の作者は捕囚されよと希う。固着したイメージを解体することで展開される詩の風景。

2020*07*25加藤郁乎を読む41/〈松風の語尾變化が十返りして猿人(エイプマン)をつれ出す〉不思議な句だ。松風が変調する=語尾変化する。そしてその変調がいつまでも続く=十返りする。その作用のひとつとして、猿人が引き出される。この猿人という異者を出現させた作者にとっての必然を考えてみた。

2020*07*29加藤郁乎を読む42/〈花はひとつ無數を缺けるアルゴ船〉黄金の羊皮を求めて建造された古代ギリシアの巨大船に乗り込んだのは、王女メディアの元夫・イアソン。〈花はひとつ〉で選択の余地のない心情が吐露され、〈無數を缺ける〉も一択の言い換えと読むとこの句の神話的背景が浮かび上がる。

2020*07*30加藤郁乎を読む43/〈處女の月の環に砂かぶる哲學の石〉手ごわい句である。この作者の作品後景には神話・民話的世界が豊潤に控えている。乙女たちが呪意をこめて遊戯する装置に〈月の環〉があり、その中心に、思惟の対象あるいは、思索の表象である石が砂まみれになっている、そのありさま。

2020*08*18加藤郁乎を読む44/〈野に龍宮の吹きながし假面する妹よ〉周囲はなにもない場所にぽつんと存在する龍宮という名の異者が集う構造物。そこには吹き流しという風を可視化しかつ魔除けの効能もある装置があるという明示。そうしたモードの中で登場する妹は正体を現わそうとしないという暗示。

2020*08*19加藤郁乎を読む45/〈終身のからす單峯駱駝の佇てる落陽〉ずっとそのままに存在しつづける鴉とは法身仏のような永遠性が企図されている。その時空を超えた超越者と同位相(=同じ場に同居)に単峯が配置され、さらに駱駝が登場。駱駝の影が夕陽によってながく地面に反映される景が示される。

2020*08*19加藤郁乎を読む46/〈旅人手を手にへんぽんと麦酒成る〉この句は「へんぽんと」といった語句を諧謔性のもとに言い換えると読解の妙味が増す。旅人が嬉々として手に手を持ち替えて麦酒呑みを楽しんでいる。その日の旅はよく歩いたかこなすべき行いがあったのだろう。開放感が表出されている。

2020*08*20加藤郁乎を読む47/〈蜜月—噫! いらくさの花火ら〉俳句の「あるべき」句型から自己解放している。切れ字の代替としての感嘆符や一字開けを導入している。蜜月という情況に対して作者は感嘆し、その後景としての「いらくさの花火」。いらくさが生える場での花火と読むだけでは面白みがない。

2020*08*21加藤郁乎を読む48/〈沙羅は雙樹に肉の寺院を傾ける〉いつもは漢字四字で認識される単語(沙羅双樹)が二つに分割されることで新たな意味が発生する。花名の沙羅がこれだけで独立することで人称とペルソナが付与される。その沙羅が二つなりに咲く。反・戒律的な表現である「肉の寺院」を諌めているのか。

2020*08*22加藤郁乎を読む49/〈シェリィの溺死に擦れる野邊のおくりの陽物よ〉特注の帆船エアリアルに乗って詩人シェリィが溺死したのが1822年。遺体は疫病対策のため火葬されたが、心臓は抜き取られ後に小説家の妻メアリーと共に埋葬される。陽物に凝縮された詩人の生の証しの行方を作品化している。

2020*08*23加藤郁乎を読む50/〈赤とんぼを落とした舊街道に鵺はまた舞ふ〉隠れた主体がいる。赤とんぼを落としたのは誰なのか。その誰かがこの句全体を俯瞰している。通行という役割から除外された旧街道は、ひと・車に疎外されずに、いつのまにかイキモノ、ナマモノが割拠する祝祭空間になっていく。

増田まさみ句集『遊絲(ゆうし)』(霧工房)を読んだ。

密度の濃い句集である。

20句選をしてみたが、そこに入り切らない秀句が多い。

句の持っている緊迫度は、著者の句歴の長さと、作品としての完成度の高さをしめしてくれる。

切れ字にほとんど依拠することなくこれほどの詩世界を構成できるひとである。表現者としての質も高い。

では、20句選を披露しよう。

----------------------------------------------☆

01. 老鶯や巣は迷宮と言い添えて

02. 劣情の続きをとんでいる蛍

03. 降雪 一丁の鈍器のめざめ

04. 滅ぶため鳥風は吹くのだろうか

05. 晩秋の鳥籠のまま翔びゆけり

06. 産土や孤蝶を逢(お)うて帰らざる

07. 綾取りになき蝶々の客死かな

08. 必然の黒いアゲハよ山河死す

09. 幽界に崩落ありや六つの花

10. 衣嚢(ポケット)に小さな父の吹雪くかな

11. 眼帯をして海ユリに逢いにゆく

12. 鉦叩きすでに液体なるわれに

13. 封印の聖典(カノン)みひらき揚ひばり

14. 燃えさしの燐寸をくらえ鳥渡る

15. 峠にはいつも母佇ち毛糸編む

16. やまばとを想えば儚(くら)い母情わく

17. 鍵穴に鍵深くあり十三夜

18. 家霊は馬穴にしかず涅槃吹く

19. 葱坊主さわれば果てる和魂(にぎみたま)

20. ことだまを二階へはこぶ蝸牛

----------------------------------------------☆

密度の濃い句集である。

20句選をしてみたが、そこに入り切らない秀句が多い。

句の持っている緊迫度は、著者の句歴の長さと、作品としての完成度の高さをしめしてくれる。

切れ字にほとんど依拠することなくこれほどの詩世界を構成できるひとである。表現者としての質も高い。

では、20句選を披露しよう。

----------------------------------------------☆

01. 老鶯や巣は迷宮と言い添えて

02. 劣情の続きをとんでいる蛍

03. 降雪 一丁の鈍器のめざめ

04. 滅ぶため鳥風は吹くのだろうか

05. 晩秋の鳥籠のまま翔びゆけり

06. 産土や孤蝶を逢(お)うて帰らざる

07. 綾取りになき蝶々の客死かな

08. 必然の黒いアゲハよ山河死す

09. 幽界に崩落ありや六つの花

10. 衣嚢(ポケット)に小さな父の吹雪くかな

11. 眼帯をして海ユリに逢いにゆく

12. 鉦叩きすでに液体なるわれに

13. 封印の聖典(カノン)みひらき揚ひばり

14. 燃えさしの燐寸をくらえ鳥渡る

15. 峠にはいつも母佇ち毛糸編む

16. やまばとを想えば儚(くら)い母情わく

17. 鍵穴に鍵深くあり十三夜

18. 家霊は馬穴にしかず涅槃吹く

19. 葱坊主さわれば果てる和魂(にぎみたま)

20. ことだまを二階へはこぶ蝸牛

----------------------------------------------☆

小池正博著 第二句集『転校生は蟻まみれ』(編集工房ノア、2016)の20句選をしてみました。

小池氏の知力でぐいぐい押す主知主義的なわたしの好みの句は、同句集の前半に集中しています。

もしこの句集が時系列的に編集されているとすれば、あきらかに作風を意識して変えようとする意思がうかがえます。

小池氏の作句への態度がどのような変転していくのか、注目したいところです。

(句の最後の数字は掲載ページ)

20句選

01.雲占い雄か雌かを言い当てる/19

02.入道雲から水なすが落ちてくる/25

03.鳥形霊集う南へ南へ/37

04.右肺にえんどう豆が発芽する/42

05.戸じまりを充分にして島流し/43

06.権力はウパニシャッドの師あたり/46

07.延髄の貧しき目にはエビフライ/58

08.一角獣もいて川岸の古本屋/59

09.冬ざれの怠惰の池に手を合わす/68 ★

10.脳内を積木列車が通過する/76

11.原色の森の木陰のふくみ笑い/77

12.街の灯にみんな魚になってゆく/79

13.貌のない樹が戦車から降りてくる/80

14.歳末のレジで肺魚を売っている/89

15.鳥去って世界はひとつ咳をする/100 ★

16.坊や天文銭をあげようか/124

17.満員電車の中で鳴り出す一の糸/127

18.異端審問名もない花の出自など/132

19.秋暮れて土偶の乳房やわらかし/63

20.もやもやしてあかん堕落雀になるやんか/159

余選

01.駅前でぷりぷり怒るモアイ像/26

02.愛人の骨の標本売りさばく/28

03.言い訳はするな山椒魚を食う/34

04.水槽の模擬サンゴにも主体性/34

05.あかつきの星を孕んでから他人/39*

06.返杯に失敗して萩の乱/40

07.老人の砂場デビューに青い鮫/42

08.島宇宙から島宇宙へと枢機卿/52*

09.悪霊を滝と見るのは愉快だね/56

10.ジャンと呼ばれて極左の卵/152

11.突き落とされてもよい清流だ/67

12.佃煮はさようさようと繰り返す/85

13.常温で発酵する露天商/93*

14.客僧よ鳩の視線はやめたまえ/95

15.人形ですか蓮の実ですか/96

16.分身が死んで放浪がはじまった/98

17.百アールの蘭植えてから疾走する/109

18.呪術破れて三千の鴉現れる/111

19.舞えとおっしゃるのは低い山ですか/122

20.人形ケースに暗黒が棲みついた/125

21.捕虫網悪口をいう虫もいて/130

22.ネオリベも躑躅も妙に生きづらい/135

23.パートナー蜘蛛に噛まれた者たちの/137

24.神さびの森に尿意は谺する/140

小池氏の知力でぐいぐい押す主知主義的なわたしの好みの句は、同句集の前半に集中しています。

もしこの句集が時系列的に編集されているとすれば、あきらかに作風を意識して変えようとする意思がうかがえます。

小池氏の作句への態度がどのような変転していくのか、注目したいところです。

(句の最後の数字は掲載ページ)

20句選

01.雲占い雄か雌かを言い当てる/19

02.入道雲から水なすが落ちてくる/25

03.鳥形霊集う南へ南へ/37

04.右肺にえんどう豆が発芽する/42

05.戸じまりを充分にして島流し/43

06.権力はウパニシャッドの師あたり/46

07.延髄の貧しき目にはエビフライ/58

08.一角獣もいて川岸の古本屋/59

09.冬ざれの怠惰の池に手を合わす/68 ★

10.脳内を積木列車が通過する/76

11.原色の森の木陰のふくみ笑い/77

12.街の灯にみんな魚になってゆく/79

13.貌のない樹が戦車から降りてくる/80

14.歳末のレジで肺魚を売っている/89

15.鳥去って世界はひとつ咳をする/100 ★

16.坊や天文銭をあげようか/124

17.満員電車の中で鳴り出す一の糸/127

18.異端審問名もない花の出自など/132

19.秋暮れて土偶の乳房やわらかし/63

20.もやもやしてあかん堕落雀になるやんか/159

余選

01.駅前でぷりぷり怒るモアイ像/26

02.愛人の骨の標本売りさばく/28

03.言い訳はするな山椒魚を食う/34

04.水槽の模擬サンゴにも主体性/34

05.あかつきの星を孕んでから他人/39*

06.返杯に失敗して萩の乱/40

07.老人の砂場デビューに青い鮫/42

08.島宇宙から島宇宙へと枢機卿/52*

09.悪霊を滝と見るのは愉快だね/56

10.ジャンと呼ばれて極左の卵/152

11.突き落とされてもよい清流だ/67

12.佃煮はさようさようと繰り返す/85

13.常温で発酵する露天商/93*

14.客僧よ鳩の視線はやめたまえ/95

15.人形ですか蓮の実ですか/96

16.分身が死んで放浪がはじまった/98

17.百アールの蘭植えてから疾走する/109

18.呪術破れて三千の鴉現れる/111

19.舞えとおっしゃるのは低い山ですか/122

20.人形ケースに暗黒が棲みついた/125

21.捕虫網悪口をいう虫もいて/130

22.ネオリベも躑躅も妙に生きづらい/135

23.パートナー蜘蛛に噛まれた者たちの/137

24.神さびの森に尿意は谺する/140

増田まさみ句集『冬の楽奏』(冨岡出版、1999)から20句選をした。

(句の最後の数字は掲載頁)

20句選

01.少年をさかしまに抱く寒昴/07

02.吹奏や黄泉は泉のはずもなく/08

03.神を見るまで大根を辱かしめる/10

04.もういいよ沼の日暮れは数えきれぬ/10

05.漏刻や紡ぎたりない花の首/14

06.水無月やかんむりとなす魚の卵/18

08.白牡丹自愛の首を腐しけり/19 ☆

09.かたつむり腐乱のひかり担ぎゆく/21

10.蟷螂の思わず漏らす梵語かな/61

11.恋愛のふとおかしきは赤茄子/26

12.薄情を半月に切るまくわ瓜/26

13.青柿が落ちて月光鳴りはじむ/27

14.黄落や骨相の沼起きあがる/28

15.深秋に水掻きあるは恐ろしき/29

16.抽斗のなかも吹雪くや鶏の羽/30 ☆

17.光陰の矢の折れし野の乳母車/31

18.球体を出てゆく死者と葱坊主/41 ☆

19.廃都の奥にぞ打ち込みたる向日葵/43

20.巣立ち鳥薬罐は妄語吐くばかり/52 ☆

余選

01.庭の木に寒星の種はじけたり/07

02.卵生のラフマニノフを白辛夷/49

03.春の沼さらえば匂う母の紐/48

04.白梅やけだものを抱き観にゆかむ/51

05.暮れ暮れて春の底とは滑り台/54

06.水際に寝返る秋のミイラかな/65

07.霧籠めの丘にて捨てる耳の穴/66

08.禁欲の死神はじけて鳳仙花/25

09.雲切れて行方不明となる屍/46

10.水紋に触れては沈む母のくに/41

現在、ツイッターで「16夏俳句08」とのタイトルで、俳句を紹介している。夏の期間中、20回つづける予定。

(句の最後の数字は掲載頁)

20句選

01.少年をさかしまに抱く寒昴/07

02.吹奏や黄泉は泉のはずもなく/08

03.神を見るまで大根を辱かしめる/10

04.もういいよ沼の日暮れは数えきれぬ/10

05.漏刻や紡ぎたりない花の首/14

06.水無月やかんむりとなす魚の卵/18

08.白牡丹自愛の首を腐しけり/19 ☆

09.かたつむり腐乱のひかり担ぎゆく/21

10.蟷螂の思わず漏らす梵語かな/61

11.恋愛のふとおかしきは赤茄子/26

12.薄情を半月に切るまくわ瓜/26

13.青柿が落ちて月光鳴りはじむ/27

14.黄落や骨相の沼起きあがる/28

15.深秋に水掻きあるは恐ろしき/29

16.抽斗のなかも吹雪くや鶏の羽/30 ☆

17.光陰の矢の折れし野の乳母車/31

18.球体を出てゆく死者と葱坊主/41 ☆

19.廃都の奥にぞ打ち込みたる向日葵/43

20.巣立ち鳥薬罐は妄語吐くばかり/52 ☆

余選

01.庭の木に寒星の種はじけたり/07

02.卵生のラフマニノフを白辛夷/49

03.春の沼さらえば匂う母の紐/48

04.白梅やけだものを抱き観にゆかむ/51

05.暮れ暮れて春の底とは滑り台/54

06.水際に寝返る秋のミイラかな/65

07.霧籠めの丘にて捨てる耳の穴/66

08.禁欲の死神はじけて鳳仙花/25

09.雲切れて行方不明となる屍/46

10.水紋に触れては沈む母のくに/41

現在、ツイッターで「16夏俳句08」とのタイトルで、俳句を紹介している。夏の期間中、20回つづける予定。

小豆島の尾崎放哉記念館を訪れた。

ちょうど昼時だったので、閉まっていた(のんびりしているなあ)。

午後1時まで間、記念館の縁側に座って待っていた。

この日も高温だったが、都会の真夏のように酷暑ではなく、今回の瀬戸内旅で、もっともまったりとした充実として時間だった。

旅の前、最中、帰ってきてからを利用して、尾崎放哉の自由律俳句を20句選んでみた。

なかなかに選句に苦労したことを伝えておこう。

-------------------------------------------★

2016年夏 尾崎放哉 20句選

★20句選

東京時代〈1909〉

01.口笛吹かるる朝の森の青さは

[一燈園時代]

02.ねそべつて書いて居る手紙を鶏に覗かれる

[須磨寺時代]

03.一日物云はず蝶の影さす

04.柘榴が口あけたたはけた恋だ

05.砂山赤い旗たてて海へ見せる

06.いつ迄も忘れられた儘で黒い蝙蝠傘

07.うそをついたやうな昼の月がある

08.こんなよい月を一人で見て寝る

09.漬物桶に塩ふれと母は産んだか

[小浜時代]

10.とかげの美しい色がある廃庭

[小豆島時代]

11.漬物石になりすまし墓のかけである

12.ここから浪音きこえぬほどの海の青さの

13.なん本もマッチの棒を消し海風に話す

14.秋風の石が子を産む話

15.おそい月が町からしめ出されてゐる

16.朝靄豚が出てくる人が出てくる

17.淋しい寝る本がない

18.入れものが無い両手で受ける

19.せきをしてもひとり

20.嵐が落ちた夜の白湯を呑んでゐる

-------------------------------------------★

ちなみにこの建物(庵)は、尾崎放哉が住んでいた建物から数えて三代目にあたる。

建物が朽ちたので建て替えられている。

構造はそのまま踏襲しているらしい。

山頭火もそうだが、流浪の自由律俳人の終いの棲家が保存・顕彰されていることは心温まることである。

ちょうど昼時だったので、閉まっていた(のんびりしているなあ)。

午後1時まで間、記念館の縁側に座って待っていた。

この日も高温だったが、都会の真夏のように酷暑ではなく、今回の瀬戸内旅で、もっともまったりとした充実として時間だった。

旅の前、最中、帰ってきてからを利用して、尾崎放哉の自由律俳句を20句選んでみた。

なかなかに選句に苦労したことを伝えておこう。

-------------------------------------------★

2016年夏 尾崎放哉 20句選

★20句選

東京時代〈1909〉

01.口笛吹かるる朝の森の青さは

[一燈園時代]

02.ねそべつて書いて居る手紙を鶏に覗かれる

[須磨寺時代]

03.一日物云はず蝶の影さす

04.柘榴が口あけたたはけた恋だ

05.砂山赤い旗たてて海へ見せる

06.いつ迄も忘れられた儘で黒い蝙蝠傘

07.うそをついたやうな昼の月がある

08.こんなよい月を一人で見て寝る

09.漬物桶に塩ふれと母は産んだか

[小浜時代]

10.とかげの美しい色がある廃庭

[小豆島時代]

11.漬物石になりすまし墓のかけである

12.ここから浪音きこえぬほどの海の青さの

13.なん本もマッチの棒を消し海風に話す

14.秋風の石が子を産む話

15.おそい月が町からしめ出されてゐる

16.朝靄豚が出てくる人が出てくる

17.淋しい寝る本がない

18.入れものが無い両手で受ける

19.せきをしてもひとり

20.嵐が落ちた夜の白湯を呑んでゐる

-------------------------------------------★

ちなみにこの建物(庵)は、尾崎放哉が住んでいた建物から数えて三代目にあたる。

建物が朽ちたので建て替えられている。

構造はそのまま踏襲しているらしい。

山頭火もそうだが、流浪の自由律俳人の終いの棲家が保存・顕彰されていることは心温まることである。

三回目の「南風忌=攝津幸彦忌」の俳句募集

今年も、この日にあわせて俳句1~5句を募集します。

この企画は、2012年9月8日に神戸文学館で開かれた攝津幸彦再見のシンポジウムの一環として、初められたものです。シンポジウム開催という一回性の文学事態とするだけでなく、攝津を偲ぶさまざまな形を続けてみようと大橋がみなさんに呼びかけたものです。

第1回(2012年)は12名 第2回(2013年)は28名の投句がありました。

そして今年も俳句作品を募集します。投句された方の作品は、大橋(図書出版まろうど社)が一冊の小冊子としてまとめ刊行いたします。作品は、1~5句。大橋愛由等 maroad66454@gmail.com へ。

締め切りは10月13日〈月・祝・幸彦忌〉です。参加は資格はありません。だれでも参加できます。募集対象は「俳句」ですが、川柳、自由律俳句ほかもうけつけます。

以下は、堀本吟さんからのお誘い文です。一部重なる箇所がありますが、どうぞお読みください。

////////////////////堀本 吟さんからのメッセージ////////////////////////////////////////////////

2014.9.25 発。

神戸まろうど通信、大橋愛由等(俳誌「豈」同人)のメッセージがありました。

豈同人(関西在住の堀本吟)もこれをフォローして、豈の同人内外にお反らせします。ぜひ、ご参加ください。

この企画は三回目の今回で一応打ち切ります。

理由は、公的に忌を修す俳句をつくりつづけると、マンネリになる、ということ。また、参加者である私たち自身の総括期間も必要だと思います。

◆3回目の「南風忌=攝津幸彦忌」の俳句募集

「北の句会」が開催される10月13日は、攝津幸彦忌(南風忌)。今年も、この日にあわせて俳句1~5句を募集します。

この企画は、2012年9月8日に神戸文学館で開かれた攝津幸彦再見のシンポジウムの一環として、はじめられたものです。シンポジウム開催という一回性の表現行為とするだけでなく、さまざまな形で攝津を偲ぶ文学行為を続けてみようと大橋が発案して、みなさんに呼びかけたものです。

第1回(2012年)は12名

第2回(2013年)は28名の投句がありました。

そして今年も俳句作品を募集します。投句された方の作品は、大橋(図書出版まろうど社)が、一冊の小冊子としてまとめ刊行いたします。作品は、1~5句。大橋愛由等

maroad66454@gmail.com

へ。締め切りは10月13日〈月・祝・幸彦忌〉です。参加は資格不問。だれでも参加できます。募集対象は「俳句」ですが、川柳、自由律俳句ほか、短歌もうけつけます。(大橋愛由等、文)

ご投句はブログ「まろうど通信」にアップします。

作品の冊子化を希望されない方はあらかじめお知らせください。

そのあとの冊子配布については、検討しますが、実費程度参加費をいただくことになると思います。

(堀本 吟)

今年も、この日にあわせて俳句1~5句を募集します。

この企画は、2012年9月8日に神戸文学館で開かれた攝津幸彦再見のシンポジウムの一環として、初められたものです。シンポジウム開催という一回性の文学事態とするだけでなく、攝津を偲ぶさまざまな形を続けてみようと大橋がみなさんに呼びかけたものです。

第1回(2012年)は12名 第2回(2013年)は28名の投句がありました。

そして今年も俳句作品を募集します。投句された方の作品は、大橋(図書出版まろうど社)が一冊の小冊子としてまとめ刊行いたします。作品は、1~5句。大橋愛由等 maroad66454@gmail.com へ。

締め切りは10月13日〈月・祝・幸彦忌〉です。参加は資格はありません。だれでも参加できます。募集対象は「俳句」ですが、川柳、自由律俳句ほかもうけつけます。

以下は、堀本吟さんからのお誘い文です。一部重なる箇所がありますが、どうぞお読みください。

////////////////////堀本 吟さんからのメッセージ////////////////////////////////////////////////

2014.9.25 発。

神戸まろうど通信、大橋愛由等(俳誌「豈」同人)のメッセージがありました。

豈同人(関西在住の堀本吟)もこれをフォローして、豈の同人内外にお反らせします。ぜひ、ご参加ください。

この企画は三回目の今回で一応打ち切ります。

理由は、公的に忌を修す俳句をつくりつづけると、マンネリになる、ということ。また、参加者である私たち自身の総括期間も必要だと思います。

◆3回目の「南風忌=攝津幸彦忌」の俳句募集

「北の句会」が開催される10月13日は、攝津幸彦忌(南風忌)。今年も、この日にあわせて俳句1~5句を募集します。

この企画は、2012年9月8日に神戸文学館で開かれた攝津幸彦再見のシンポジウムの一環として、はじめられたものです。シンポジウム開催という一回性の表現行為とするだけでなく、さまざまな形で攝津を偲ぶ文学行為を続けてみようと大橋が発案して、みなさんに呼びかけたものです。

第1回(2012年)は12名

第2回(2013年)は28名の投句がありました。

そして今年も俳句作品を募集します。投句された方の作品は、大橋(図書出版まろうど社)が、一冊の小冊子としてまとめ刊行いたします。作品は、1~5句。大橋愛由等

maroad66454@gmail.com

へ。締め切りは10月13日〈月・祝・幸彦忌〉です。参加は資格不問。だれでも参加できます。募集対象は「俳句」ですが、川柳、自由律俳句ほか、短歌もうけつけます。(大橋愛由等、文)

ご投句はブログ「まろうど通信」にアップします。

作品の冊子化を希望されない方はあらかじめお知らせください。

そのあとの冊子配布については、検討しますが、実費程度参加費をいただくことになると思います。

(堀本 吟)

本日の攝津幸彦氏の忌日に合わせて俳句を募集する試みの第二回目です。

今回は27名の作品が集まりました。

以下、その作品を掲載します。

---------------------------------------------------

第二回攝津幸彦忌 俳句作品群

★01

寺岡良信(北の句会。詩誌「めらんじゅ」)

冬薔薇砂丘は波の縛に就く

死者に降る雨南国の砂を恋ひ

★02

関悦史(豈)

幸彦忌有機飛行機湯船に啼き

★03

北村 虻曳(豈、北の句会)

現世に押してたわめるゆで卵

神業の洟をかむなりホトトギス

吐く息に宙吊りとなるズッキーニ。

映画よりインゲンこぼれ修羅囃子

隠世にダリアを問えば高架音

ルビ:現世=うつしよ、隠世=かくりよ

★04

大月健(京大俳句会)

夜汽車かな澱川橋梁発つ時刻

★05

仲寒蝉(里)

色変へぬ松も美し今日は帝劇

白靴の白たのしくて黒船へ

北国に凍え死するも幸彦忌

★06

野口裕(北の句会。もとの会)

デパ地下の楊子に点るこけしかな

用のなき風に死したる昔男

ダリアの絵すでに三越跡地かな

戦前かもしれぬ大学祭にその名なし

摂津から遠く離れて地球は丸

★07

宗本智之(朝日俳壇投句者)

幸彦忌まだ追ひつけぬミステリー

摩訶不思議に溺れて秋の奇に嵌る

冷まじや果てしなくき大きな金縛り

はんだこて基盤のエラーは幸彦忌

★08

大井恒行(豈)

消化器は火器ならざるに幸彦忌

★09

鳴戸奈菜(らん)

攝津忌のさびしい雨を顔に受く

金銀の彼岸花参らす幸彦忌

幸彦忌白地に黒き日の丸ぞ

攝津兄ィいずれそちらで句会など

幸彦憶えばダリヤの花はダリヤなり

★10

y4lan(無所属)

ニートぽかんぽかん句が死んでも鮫らねえのかよ

祖精菜やっぱ三で吐くわ偏姦した南より白和さ

天の川くそったれ続けば俺が詩神だぜ

★11

藤田踏青(豈。でんでん虫)

生れ変りて金魚がのぞく赤提灯

南方から帰還せし父南国へ

太古の線を何処に引きしか幸彦は

南浦和を知らぬダリヤも居る

★12

五島高資(豈。俳句スクエア)

くすのきの波打つ尾根や南風忌

南風忌となりに浮かぶ秋津島

★13

俳諧天狗(俳句自動生成句ロボットの愛称)

数式として喋るあはれの夜寒かな

南国を惑ひて縄が寝てゐたり

摂津忌の少女の蜜のめねぢかな

音階も行くはうつくし妻はふともも

帽子よりあゝ納戸より南浦和

(三島ゆかりのプログラミングによる俳句自動生成型録より)

http://yukari3434.web.fc2.com/robotindex.html

膨大な「句」群から、三島ゆかり抄出五句。

★14

岡村知昭(豈。狼)

油屋の娘捨てられ草千里

ひとぎらい野球ぎらいを刈る娘

草千里くすぐる娘もどきかな

★15

三木蘇州(もとの会)

からすうり孤立に似たる幸彦忌

秋草に置いてきぼりの摂津の聲

★16

さわだかずや(天為俳句会)

攝津忌の十月十三日が旗

攝津忌やダリアはもがくゆゑ美しき

太陽の曜日攝津忌曼珠沙華

★17

和田 悠(京大俳句会)

昇るため下る冥府や花野道

天高し仮りのあはれを吹き飛ばす

人なくて句の五つ六つ草紅葉

★18

萩原健次郎(詩人)

筒穴を胸に繋げし吹奏者

蒼白の朝に偲ばず汁の草

無辺なりバケツにバケツ隙間無し

水棲の鉄路天辺銀光り

疾く風雨生きて死んでく蝸牛

★19

榊陽子(川柳カード。川柳ぐるーぷGOKEN)

水漏れのダリヤ面会謝絶なり

酢をかけて夏の人類滅亡す

暗黒の水羊羹を抱きしめる

鳥郎を追ってセッツ商店へ

★20

岡田耕治(香天)

一本ののたうっている蔦葛

白桃を吸うと煙草を吸いたくなる

猫じゃらしだけになりたる息吹かな

★21

村上季去(社会学者 摂津幸彦愛読者)

癌になって癌のこと学ばず鷹が舞う

★22

池田澄子(豈)

雨になるかしらダリアの帰り花

十三夜先に死ぬとは気に入らへん

菊月夜君大宮に居なくても

★23

松山たかし(北の句会。ネット句会「俳句ホーム」)

角切りのならぬ堪忍袋の緒

たぬきのしっぽちょっとしっぽくうどん

なすだらけ渡る世間はなぞだらけ

★24

もてきまり(らん)

ダリヤの矢に突き刺されしよ幸彦忌

アネモネの消化器官に我溺れ

たましひの擦り傷に効く肉うどん

メスオスの濡れる共食ひ荒野かな

そして耕衣そして攝津の秋の暮

★25

堀本 吟(豈。風来。北の句会)

忘じたる夏野に黒き日章旗 『鳥屋』

おりたたむ白い夏野の赤い魂

殺めては拭き取る京の秋の暮 『鳥屋』

新墓やすてきな露のウォシュレット

あたし赤穂に流れていますの鰯雲 『與野情話』

鰯雲姫路赤穂の舂(うすづ)きて

三島忌の帽子の中のうどんかな 『鳥屋』

帽子かむりうどん喰ふのも戦ゆえ

★26

七風姿(北の句会)

ド-ナツの穴置いている幸彦忌

★27

早瀬恵子(豈)

路地裏の金魚恋するみなみ風

★28

大橋愛由等(豈。北の句会、吟遊。詩誌「めらんじゅ」)

転生した虫呼び寄せ十三夜

雨おんな掃海母艦に載せる秋

案山子にさとされ夢から醒めてみる

★29

綿原芳美(六曜)

南海の晦渋攝津ゴジラかな

★30

堺谷真人(豈。一粒)

神奈川の野分を仮のみやびとす

★31

浅沼 璞(レンキスト、「連句パワー」主宰)

摂津幸彦命日にちなみ・三つ物

談林の屋根しづかなり幸彦忌

無心所着にそよぐ秋風

月も花も雪も猛暑も飼ひ馴らし

★32

北川美美(「-blog俳句空間-戦後俳句を読む」運営者)

淋しいは濡れていること幸彦忌

問いただす水の出処幸彦忌

★33

筑紫磐井(豈)

南風忌

幾代にも生まれかはりて幸彦忌

身をやつす志賀は花散る陸(くが)にあり

幸彦伝まつろはぬこと火の如し

★34

三島ゆかり(俳人。1994年より作句)

道のべのうどんを夢の昼餉とす

★35

渡辺隆夫(川柳点鐘)

十七回忌もう化ける力はないだろう

★36

植松七風姿(北の句会)

現住所花野と記し身をたたむ

★37

望月士郎(海程)

摂津忌の改札口を磁気過ぎぬ

★38

多仁竝(たにならぶ)(豈)

幸彦と並木通りの夢魘(むえ)哉 (ルビ 夢魘 → むえ)

★39

鈴木純一(飛沓舎)

は え

ろ い

し き

う ず

る つ

あ く

え は ろ

★40

花尻万博 (第二回摂津幸彦記念賞・正賞)

秒針の肉付き悪き冷たさよ

み仏の眼に日の入る枯野かな

今回は27名の作品が集まりました。

以下、その作品を掲載します。

---------------------------------------------------

第二回攝津幸彦忌 俳句作品群

★01

寺岡良信(北の句会。詩誌「めらんじゅ」)

冬薔薇砂丘は波の縛に就く

死者に降る雨南国の砂を恋ひ

★02

関悦史(豈)

幸彦忌有機飛行機湯船に啼き

★03

北村 虻曳(豈、北の句会)

現世に押してたわめるゆで卵

神業の洟をかむなりホトトギス

吐く息に宙吊りとなるズッキーニ。

映画よりインゲンこぼれ修羅囃子

隠世にダリアを問えば高架音

ルビ:現世=うつしよ、隠世=かくりよ

★04

大月健(京大俳句会)

夜汽車かな澱川橋梁発つ時刻

★05

仲寒蝉(里)

色変へぬ松も美し今日は帝劇

白靴の白たのしくて黒船へ

北国に凍え死するも幸彦忌

★06

野口裕(北の句会。もとの会)

デパ地下の楊子に点るこけしかな

用のなき風に死したる昔男

ダリアの絵すでに三越跡地かな

戦前かもしれぬ大学祭にその名なし

摂津から遠く離れて地球は丸

★07

宗本智之(朝日俳壇投句者)

幸彦忌まだ追ひつけぬミステリー

摩訶不思議に溺れて秋の奇に嵌る

冷まじや果てしなくき大きな金縛り

はんだこて基盤のエラーは幸彦忌

★08

大井恒行(豈)

消化器は火器ならざるに幸彦忌

★09

鳴戸奈菜(らん)

攝津忌のさびしい雨を顔に受く

金銀の彼岸花参らす幸彦忌

幸彦忌白地に黒き日の丸ぞ

攝津兄ィいずれそちらで句会など

幸彦憶えばダリヤの花はダリヤなり

★10

y4lan(無所属)

ニートぽかんぽかん句が死んでも鮫らねえのかよ

祖精菜やっぱ三で吐くわ偏姦した南より白和さ

天の川くそったれ続けば俺が詩神だぜ

★11

藤田踏青(豈。でんでん虫)

生れ変りて金魚がのぞく赤提灯

南方から帰還せし父南国へ

太古の線を何処に引きしか幸彦は

南浦和を知らぬダリヤも居る

★12

五島高資(豈。俳句スクエア)

くすのきの波打つ尾根や南風忌

南風忌となりに浮かぶ秋津島

★13

俳諧天狗(俳句自動生成句ロボットの愛称)

数式として喋るあはれの夜寒かな

南国を惑ひて縄が寝てゐたり

摂津忌の少女の蜜のめねぢかな

音階も行くはうつくし妻はふともも

帽子よりあゝ納戸より南浦和

(三島ゆかりのプログラミングによる俳句自動生成型録より)

http://yukari3434.web.fc2.com/robotindex.html

膨大な「句」群から、三島ゆかり抄出五句。

★14

岡村知昭(豈。狼)

油屋の娘捨てられ草千里

ひとぎらい野球ぎらいを刈る娘

草千里くすぐる娘もどきかな

★15

三木蘇州(もとの会)

からすうり孤立に似たる幸彦忌

秋草に置いてきぼりの摂津の聲

★16

さわだかずや(天為俳句会)

攝津忌の十月十三日が旗

攝津忌やダリアはもがくゆゑ美しき

太陽の曜日攝津忌曼珠沙華

★17

和田 悠(京大俳句会)

昇るため下る冥府や花野道

天高し仮りのあはれを吹き飛ばす

人なくて句の五つ六つ草紅葉

★18

萩原健次郎(詩人)

筒穴を胸に繋げし吹奏者

蒼白の朝に偲ばず汁の草

無辺なりバケツにバケツ隙間無し

水棲の鉄路天辺銀光り

疾く風雨生きて死んでく蝸牛

★19

榊陽子(川柳カード。川柳ぐるーぷGOKEN)

水漏れのダリヤ面会謝絶なり

酢をかけて夏の人類滅亡す

暗黒の水羊羹を抱きしめる

鳥郎を追ってセッツ商店へ

★20

岡田耕治(香天)

一本ののたうっている蔦葛

白桃を吸うと煙草を吸いたくなる

猫じゃらしだけになりたる息吹かな

★21

村上季去(社会学者 摂津幸彦愛読者)

癌になって癌のこと学ばず鷹が舞う

★22

池田澄子(豈)

雨になるかしらダリアの帰り花

十三夜先に死ぬとは気に入らへん

菊月夜君大宮に居なくても

★23

松山たかし(北の句会。ネット句会「俳句ホーム」)

角切りのならぬ堪忍袋の緒

たぬきのしっぽちょっとしっぽくうどん

なすだらけ渡る世間はなぞだらけ

★24

もてきまり(らん)

ダリヤの矢に突き刺されしよ幸彦忌

アネモネの消化器官に我溺れ

たましひの擦り傷に効く肉うどん

メスオスの濡れる共食ひ荒野かな

そして耕衣そして攝津の秋の暮

★25

堀本 吟(豈。風来。北の句会)

忘じたる夏野に黒き日章旗 『鳥屋』

おりたたむ白い夏野の赤い魂

殺めては拭き取る京の秋の暮 『鳥屋』

新墓やすてきな露のウォシュレット

あたし赤穂に流れていますの鰯雲 『與野情話』

鰯雲姫路赤穂の舂(うすづ)きて

三島忌の帽子の中のうどんかな 『鳥屋』

帽子かむりうどん喰ふのも戦ゆえ

★26

七風姿(北の句会)

ド-ナツの穴置いている幸彦忌

★27

早瀬恵子(豈)

路地裏の金魚恋するみなみ風

★28

大橋愛由等(豈。北の句会、吟遊。詩誌「めらんじゅ」)

転生した虫呼び寄せ十三夜

雨おんな掃海母艦に載せる秋

案山子にさとされ夢から醒めてみる

★29

綿原芳美(六曜)

南海の晦渋攝津ゴジラかな

★30

堺谷真人(豈。一粒)

神奈川の野分を仮のみやびとす

★31

浅沼 璞(レンキスト、「連句パワー」主宰)

摂津幸彦命日にちなみ・三つ物

談林の屋根しづかなり幸彦忌

無心所着にそよぐ秋風

月も花も雪も猛暑も飼ひ馴らし

★32

北川美美(「-blog俳句空間-戦後俳句を読む」運営者)

淋しいは濡れていること幸彦忌

問いただす水の出処幸彦忌

★33

筑紫磐井(豈)

南風忌

幾代にも生まれかはりて幸彦忌

身をやつす志賀は花散る陸(くが)にあり

幸彦伝まつろはぬこと火の如し

★34

三島ゆかり(俳人。1994年より作句)

道のべのうどんを夢の昼餉とす

★35

渡辺隆夫(川柳点鐘)

十七回忌もう化ける力はないだろう

★36

植松七風姿(北の句会)

現住所花野と記し身をたたむ

★37

望月士郎(海程)

摂津忌の改札口を磁気過ぎぬ

★38

多仁竝(たにならぶ)(豈)

幸彦と並木通りの夢魘(むえ)哉 (ルビ 夢魘 → むえ)

★39

鈴木純一(飛沓舎)

は え

ろ い

し き

う ず

る つ

あ く

え は ろ

★40

花尻万博 (第二回摂津幸彦記念賞・正賞)

秒針の肉付き悪き冷たさよ

み仏の眼に日の入る枯野かな

今年も攝津幸彦忌の作品募集をします

(上記作品は、去年の第一回目に集まった作品群です)

大橋愛由等です。

★

物故した表現者の読みを今夏くりかえしていました。

いのちが果てているために、亡くなった表現者の新作はありえないのですが、読み手が、位相を変えることで、あらたな発見はいくつもあるものです。

もうすぐ刊行される「豈」に、去年九月八日に神戸文学館で開催したシンポジウム「一九七〇~八〇年代俳句ニューウェイブ〈摂津幸彦〉を読む」を私なりにまとめた文章を寄せています。摂津幸彦は読めば読むほど〈味〉のある俳句作家であることを思い知りました。

そして去年、シンポジウムの余勢をかりて、攝津幸彦忌(10月13日)にあわせて、攝津にかかわった人たちや、攝津作品に接した人たちに対して、追悼句を募集したところ、12名から作品が寄せられました。三年間忌日にあわせて追悼句を募集して、攝津作品を身近に感じてもらおうと企画したのです。

今年はその二年目。多くの皆さんから作品を募ります。寄せられた作品は、私が運営するブログ「神戸まろうど通信」に掲載します。maroad66454@gmail.com までメール送信してください。締め切りは忌日(10月13日〈日〉)としたいところですが、ぎりぎりの設定ですので、15日(火)まで伸ばします。また、来年の三回分をまとめて、ささやかな小冊子にする予定です。

どうぞ、みなさん、意欲的な作品をお待ちしています。

★

続いて、共同呼びかけ人の堀本吟さんからのメッセージを読んでください。

攝津忌(南風忌)の時期が来ました、

大橋愛由等の神戸まろうど通信から、今年で二回目のよびかけです。

豈やその誌友の方々も、大橋愛由等同人の「まろうど通信」まで一句から五句送りください。

昨年九月の神戸のシンポジウムそれを下地に、近刊の「豈五十五号」では関西の動きの特集1をまとめました。その反省も兼ねて大橋さんによって企画されているものです。去年、今年、来年、と三年間、やります。

この呼びかけを受けた私は、もちろん故人への思いが中心となりますが、いまの状況と、攝津幸彦というカテゴリーをクロスさせておきたい、そこに私たちの思考の一つの断面を見せてゆける、という意義を感じました。

みなさまもぜひ、そのようなご自分なりの理解をされて、摂津幸彦とその時代にかかわる俳句的興趣をお寄せください。

十一月三日の「豈の会」では、攝津幸彦賞の受賞会があり、今回はどんな新しい視点が現れるのか。楽しみにしています、その席上に今回の攝津幸彦(南風)忌の句を持参します。

(上記作品は、去年の第一回目に集まった作品群です)

大橋愛由等です。

★

物故した表現者の読みを今夏くりかえしていました。

いのちが果てているために、亡くなった表現者の新作はありえないのですが、読み手が、位相を変えることで、あらたな発見はいくつもあるものです。

もうすぐ刊行される「豈」に、去年九月八日に神戸文学館で開催したシンポジウム「一九七〇~八〇年代俳句ニューウェイブ〈摂津幸彦〉を読む」を私なりにまとめた文章を寄せています。摂津幸彦は読めば読むほど〈味〉のある俳句作家であることを思い知りました。

そして去年、シンポジウムの余勢をかりて、攝津幸彦忌(10月13日)にあわせて、攝津にかかわった人たちや、攝津作品に接した人たちに対して、追悼句を募集したところ、12名から作品が寄せられました。三年間忌日にあわせて追悼句を募集して、攝津作品を身近に感じてもらおうと企画したのです。

今年はその二年目。多くの皆さんから作品を募ります。寄せられた作品は、私が運営するブログ「神戸まろうど通信」に掲載します。maroad66454@gmail.com までメール送信してください。締め切りは忌日(10月13日〈日〉)としたいところですが、ぎりぎりの設定ですので、15日(火)まで伸ばします。また、来年の三回分をまとめて、ささやかな小冊子にする予定です。

どうぞ、みなさん、意欲的な作品をお待ちしています。

★

続いて、共同呼びかけ人の堀本吟さんからのメッセージを読んでください。

攝津忌(南風忌)の時期が来ました、

大橋愛由等の神戸まろうど通信から、今年で二回目のよびかけです。

豈やその誌友の方々も、大橋愛由等同人の「まろうど通信」まで一句から五句送りください。

昨年九月の神戸のシンポジウムそれを下地に、近刊の「豈五十五号」では関西の動きの特集1をまとめました。その反省も兼ねて大橋さんによって企画されているものです。去年、今年、来年、と三年間、やります。

この呼びかけを受けた私は、もちろん故人への思いが中心となりますが、いまの状況と、攝津幸彦というカテゴリーをクロスさせておきたい、そこに私たちの思考の一つの断面を見せてゆける、という意義を感じました。

みなさまもぜひ、そのようなご自分なりの理解をされて、摂津幸彦とその時代にかかわる俳句的興趣をお寄せください。

十一月三日の「豈の会」では、攝津幸彦賞の受賞会があり、今回はどんな新しい視点が現れるのか。楽しみにしています、その席上に今回の攝津幸彦(南風)忌の句を持参します。

2013夏うたウタ50/自己愛の海の底から月を見る/情野千里/愛は海より深くとの喩えがあるがそれは他者(異性)への愛の深さを表現する時に用いられる。しかしこの句は自己愛を持ち出す。内奥の深部に潜むどうしようもない自己愛が月を見ている。この月とは自己愛の延長としての他者であろうか。

(これでこの「2013夏うたウタ」シリーズを終えます。50日間、おつきあいいただきありがとうございました)

(これでこの「2013夏うたウタ」シリーズを終えます。50日間、おつきあいいただきありがとうございました)

2013夏うたウタ49/しわじゃしわじゃ 糸や切りりば結びもなりゅり 縁ぬ切りりば結ばりゅむぃ/奄美民謡・糸繰り節/「心配だ 心配だ 糸が切れれば結んでなおすが、男女の縁が切れると結ぶことはできません」。奄美のシマ唄は男女の掛け合いが基本。高度に洗練されたその丁々発止のやりとりと優れた歌唱力は聴く者を圧倒させる。

2013夏うたウタ48/夏果ててリラ座の浜に棄てる櫂/寺岡良信/詩人が産み出す佳句。美しい作品世界。星座である「リラ座」の浜とはどんな場所だろう。言葉の響きがロマンティック。そこに船を漕ぐ櫂を棄てるという。それは今と違う場所に向かうのを放棄する事であり、生そのものの断念でもある。

2013夏うたウタ47/涼しさに鳥が深山の声を出す/飯田龍太/九月に入ると台風の襲来などもあり気象は秋めいてくる。山中の朝夕は涼の気配が忍び寄る。鳥の声に耳をそばだてていると、深き山の涼を含んだ澄んだ声質に変っている。山中であるからこそ少しの自然と気象の変化でも敏感に反映される。

2013夏うたウタ46/a little girl stops beside a Roman Temple to taste the marble/Doc Drumheller/ニュージーランド在住者。俳句はすでに世界文学のHAIKU。「少女停りローマ神殿の側に大理石食むために」