2月19日 続き

リビングストン島から戻って昼食を取った後は、隣のデセプション島へ向かう。

活火山のあるこの島はドーナッツ型をしていて、中央に大きな湾がある。

活火山のあるこの島はドーナッツ型をしていて、中央に大きな湾がある。

やがて見えてきたデセプション島。

湾の入り口には「ミシン針」と呼ばれる細長い岩が立っていて

湾の入り口には「ミシン針」と呼ばれる細長い岩が立っていて

その横の Neptune's Bellows と名付けられた狭い開口部を通ってドーナッツの穴に入る。

その横の Neptune's Bellows と名付けられた狭い開口部を通ってドーナッツの穴に入る。

ボートで上陸したのは開口部のすぐ右手にあるWhaler's Bay。名前の通り、20世紀の初めに捕鯨基地があったところだが、この静かな湾を避難場所にしたのは当然だろう。

上陸後はいくつかのグループに別れ、湾を見下ろすまわりの山に向かった人たちもいたが、晴天とは言え風が吹いて寒いので、軟弱な自分はカメラマンについて歩く写真教室を選択。

浜に残る鯨油のタンクなど、はじめのうちこそみんな説明を聞きながら撮っていたが、そのうち勝手にバラバラになるのが欧米人らしい。

浜に残るゆがんだ建物は1911年から31年までこの島にあったノルウェーの捕鯨基地の跡。

風や雪、それに火山の爆発でぼろぼろになっているが、一応「南極の歴史的建造物」として保存されているのだそうだ。

ノルウェー人の墓も少し残っているが、大部分は火山爆発による泥流に埋まってしまったとか。この島に眠るのはちょっと寂しすぎる。

ノルウェー人の墓も少し残っているが、大部分は火山爆発による泥流に埋まってしまったとか。この島に眠るのはちょっと寂しすぎる。

さらにこの島には1944年から69年までイギリスの観測基地があったため、飛行機の滑走路と格納庫が残っている。

格納庫の中は扉が閉まっているのに雪でいっぱい。どんな風が吹くのか、想像するだに恐ろしい。

島の別のところには大きなアゴヒゲペンギンのコロニーがあるらしいが、上陸地にはほとんど動物がいない。

赤い海藻が打ち寄せる浜辺にオットセイが少しいるぐらい。

そしてその浜辺からはほのかに湯気が立ち上り、強くはないが硫黄の香りも少しする。

火山島のこの浜辺には温泉が湧いているのだ。

火山島のこの浜辺には温泉が湧いているのだ。

少し前まではこの浜辺に穴を掘って温泉に入ることができ、それを楽しみにしていたのだが、最近穴を掘るのが禁止されてしまったとかで温泉浴のイベントはなし。

なので指先をつけただけで南極温泉は終了。

なので指先をつけただけで南極温泉は終了。

足先でちょっと砂を掘るだけでもお湯が湧いてきて、しかも45℃ほどの適温だっただけに残念至極。

船に戻って出発を待っていると、来るときにも見かけたもう一隻の船が島を出て行った。

これは「ナショナル・ジオグラフィック」のクルーズ船。

これは「ナショナル・ジオグラフィック」のクルーズ船。

南極では上陸地が重ならないよう、クルーズ船同士情報交換して調整しているそうだが、デセプション島は大きいので、あちらの船は湾のもっと奥に停泊していたようだ。

その後を追って、我々の船もまた Neptune's Bellows を通り、デセプション島を離れた。

←人気ブログランキングへ一票、お願いします。

←人気ブログランキングへ一票、お願いします。

リビングストン島から戻って昼食を取った後は、隣のデセプション島へ向かう。

活火山のあるこの島はドーナッツ型をしていて、中央に大きな湾がある。

活火山のあるこの島はドーナッツ型をしていて、中央に大きな湾がある。

やがて見えてきたデセプション島。

湾の入り口には「ミシン針」と呼ばれる細長い岩が立っていて

湾の入り口には「ミシン針」と呼ばれる細長い岩が立っていて その横の Neptune's Bellows と名付けられた狭い開口部を通ってドーナッツの穴に入る。

その横の Neptune's Bellows と名付けられた狭い開口部を通ってドーナッツの穴に入る。

ボートで上陸したのは開口部のすぐ右手にあるWhaler's Bay。名前の通り、20世紀の初めに捕鯨基地があったところだが、この静かな湾を避難場所にしたのは当然だろう。

上陸後はいくつかのグループに別れ、湾を見下ろすまわりの山に向かった人たちもいたが、晴天とは言え風が吹いて寒いので、軟弱な自分はカメラマンについて歩く写真教室を選択。

浜に残る鯨油のタンクなど、はじめのうちこそみんな説明を聞きながら撮っていたが、そのうち勝手にバラバラになるのが欧米人らしい。

浜に残るゆがんだ建物は1911年から31年までこの島にあったノルウェーの捕鯨基地の跡。

風や雪、それに火山の爆発でぼろぼろになっているが、一応「南極の歴史的建造物」として保存されているのだそうだ。

ノルウェー人の墓も少し残っているが、大部分は火山爆発による泥流に埋まってしまったとか。この島に眠るのはちょっと寂しすぎる。

ノルウェー人の墓も少し残っているが、大部分は火山爆発による泥流に埋まってしまったとか。この島に眠るのはちょっと寂しすぎる。さらにこの島には1944年から69年までイギリスの観測基地があったため、飛行機の滑走路と格納庫が残っている。

格納庫の中は扉が閉まっているのに雪でいっぱい。どんな風が吹くのか、想像するだに恐ろしい。

島の別のところには大きなアゴヒゲペンギンのコロニーがあるらしいが、上陸地にはほとんど動物がいない。

赤い海藻が打ち寄せる浜辺にオットセイが少しいるぐらい。

そしてその浜辺からはほのかに湯気が立ち上り、強くはないが硫黄の香りも少しする。

火山島のこの浜辺には温泉が湧いているのだ。

火山島のこの浜辺には温泉が湧いているのだ。少し前まではこの浜辺に穴を掘って温泉に入ることができ、それを楽しみにしていたのだが、最近穴を掘るのが禁止されてしまったとかで温泉浴のイベントはなし。

なので指先をつけただけで南極温泉は終了。

なので指先をつけただけで南極温泉は終了。足先でちょっと砂を掘るだけでもお湯が湧いてきて、しかも45℃ほどの適温だっただけに残念至極。

船に戻って出発を待っていると、来るときにも見かけたもう一隻の船が島を出て行った。

これは「ナショナル・ジオグラフィック」のクルーズ船。

これは「ナショナル・ジオグラフィック」のクルーズ船。南極では上陸地が重ならないよう、クルーズ船同士情報交換して調整しているそうだが、デセプション島は大きいので、あちらの船は湾のもっと奥に停泊していたようだ。

その後を追って、我々の船もまた Neptune's Bellows を通り、デセプション島を離れた。

夜の間に南極半島の西側に移動、本日午前の上陸地はサウス・シェットランド諸島リビングストン島のハナ・ポイント。

夜の間に南極半島の西側に移動、本日午前の上陸地はサウス・シェットランド諸島リビングストン島のハナ・ポイント。

この哀愁漂うボロボロの姿もいいし

この哀愁漂うボロボロの姿もいいし

ころっとした後姿がまたたまらない。

ころっとした後姿がまたたまらない。

おひげがやっぱりダンディーだ。

おひげがやっぱりダンディーだ。 上陸した浜から崖の中の道を歩いて行くと

上陸した浜から崖の中の道を歩いて行くと

こちらはもうちょっと育ったオス。

こちらはもうちょっと育ったオス。

これぞ南極大陸からおたまじゃくしのしっぽのように伸びる南極半島。その東側、南極海峡を南に下って行く。

これぞ南極大陸からおたまじゃくしのしっぽのように伸びる南極半島。その東側、南極海峡を南に下って行く。 海岸沿いにかろうじて見えるのはアルゼンチンのエスペランザ基地だろう。

海岸沿いにかろうじて見えるのはアルゼンチンのエスペランザ基地だろう。

なんと、一度おろしたゴムボートを回収し始めた。

なんと、一度おろしたゴムボートを回収し始めた。

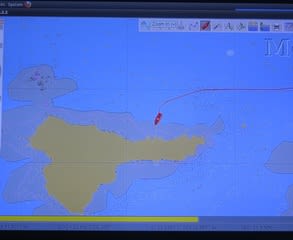

半島側がブラウン・ブラフ、赤丸が上陸地のマッダー・クリフ。

半島側がブラウン・ブラフ、赤丸が上陸地のマッダー・クリフ。 午後2時半からまたボートを下して上陸開始。

午後2時半からまたボートを下して上陸開始。 島に近づくと地面が分厚い雪の層に覆われているのがよくわかる。写真の左下の黒い点が仲間のゴムボート。

島に近づくと地面が分厚い雪の層に覆われているのがよくわかる。写真の左下の黒い点が仲間のゴムボート。

何しろ地面が餌のオキアミの色に染まっているほどで生臭い。

何しろ地面が餌のオキアミの色に染まっているほどで生臭い。

今日も一日、楽しかった。

今日も一日、楽しかった。 朝は太陽がかろうじて見える曇天。

朝は太陽がかろうじて見える曇天。 朝食を済ませたあたりから天気が良くなって快晴になった。

朝食を済ませたあたりから天気が良くなって快晴になった。 今日はこのまだら模様の海鳥が船の周りをずっと飛び回っている。

今日はこのまだら模様の海鳥が船の周りをずっと飛び回っている。

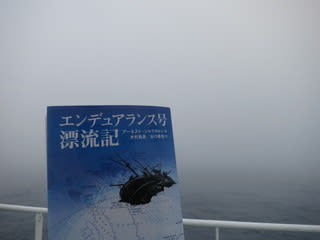

こここそシャクルトンの一行がボートで命からがらたどり着いた島。

こここそシャクルトンの一行がボートで命からがらたどり着いた島。 深い霧でまったく何も見えない。

深い霧でまったく何も見えない。 せめても、と本の記念撮影(笑)。

せめても、と本の記念撮影(笑)。

あとは切り立った崖ばかりで、本にもある通り、上陸できそうな浜辺などほとんど見えない。

あとは切り立った崖ばかりで、本にもある通り、上陸できそうな浜辺などほとんど見えない。 エレファント島を後に、船は進路を南に向けた。

エレファント島を後に、船は進路を南に向けた。 夕方、波がちょっと荒くなったがこの程度。

夕方、波がちょっと荒くなったがこの程度。 朝6時の気温が5℃と暖かいが、船の周りは濃霧。

朝6時の気温が5℃と暖かいが、船の周りは濃霧。 船はサウス・オークニー諸島に到着し、東端のローリー島を目指す。

船はサウス・オークニー諸島に到着し、東端のローリー島を目指す。

この島にはアルゼンチンの海軍基地と南極観測基地があり、今日はその基地を訪ねる。

この島にはアルゼンチンの海軍基地と南極観測基地があり、今日はその基地を訪ねる。

ボートで島に近づいてみると

ボートで島に近づいてみると

急な崖にはゴマ粒がたくさん見えるが、これはペンギン。地面がピンクがかっているのはオキアミを食べた糞のせい。

急な崖にはゴマ粒がたくさん見えるが、これはペンギン。地面がピンクがかっているのはオキアミを食べた糞のせい。

ヒナは灰色のホワホワでジェンツーのヒナにそっくり。

ヒナは灰色のホワホワでジェンツーのヒナにそっくり。 驚くほど高い崖の上にもいるが、ぎゃーぎゃー騒ぐトウゾクカモメのすぐそばにもいるのはなぜだろう。

驚くほど高い崖の上にもいるが、ぎゃーぎゃー騒ぐトウゾクカモメのすぐそばにもいるのはなぜだろう。

おなじみナンキョクムナジロヒメウやオオフルマカモメ

おなじみナンキョクムナジロヒメウやオオフルマカモメ Southern Fulmar (ギンフルマカモメ)に

Southern Fulmar (ギンフルマカモメ)に こっちの白いのは Snowy Sheathbill(サヤハシチドリ)と鳥もいっぱいいる。

こっちの白いのは Snowy Sheathbill(サヤハシチドリ)と鳥もいっぱいいる。 海岸にウェッデル・アザラシがいる、と思ったら

海岸にウェッデル・アザラシがいる、と思ったら

これがなんと「博物館」。

これがなんと「博物館」。

山は雪に覆われ

山は雪に覆われ

棒を立てて示されたルートを歩いて行くと

棒を立てて示されたルートを歩いて行くと

後ろの草の中をよく見ると灰色でホワホワしたジェンツーのヒナたちがいる。

後ろの草の中をよく見ると灰色でホワホワしたジェンツーのヒナたちがいる。

氷の浮かぶ水の中でもペンギンたちは平気そうに泳いでいるが

氷の浮かぶ水の中でもペンギンたちは平気そうに泳いでいるが

波があると言うことで上陸中止。

波があると言うことで上陸中止。

Antarctic Prion(ナンキョククジラドリ)などを船から眺めているうち

Antarctic Prion(ナンキョククジラドリ)などを船から眺めているうち

フィヨルドの中ではとても小さく見える船だが、暖かい船室にそろそろ帰ろう。

フィヨルドの中ではとても小さく見える船だが、暖かい船室にそろそろ帰ろう。  ここも1902年に捕鯨基地が作られたところ。

ここも1902年に捕鯨基地が作られたところ。

ここと地続きのキング・エドワード・ポイントにはサウス・ジョージアでほとんど唯一人間が住んでいる。

ここと地続きのキング・エドワード・ポイントにはサウス・ジョージアでほとんど唯一人間が住んでいる。

シャクルトンの好きだったウィスキーで彼の偉業に乾杯し、お墓に酒をかける。

シャクルトンの好きだったウィスキーで彼の偉業に乾杯し、お墓に酒をかける。 墓の正面には我らが船が停泊し

墓の正面には我らが船が停泊し

ガイドのお姉さんはスコットランドの大学生。Heritage Trust に応募し、選抜されてここに来ているらしいが、できたら来シーズンも来たいとか。夏の人口は30人、冬には研究者と役人の10人ほどしか人がいないが、観光シーズンには60隻ほど船が来るし、特にクリスマス頃は週に10隻も入港して忙しいんだそうだ。

ガイドのお姉さんはスコットランドの大学生。Heritage Trust に応募し、選抜されてここに来ているらしいが、できたら来シーズンも来たいとか。夏の人口は30人、冬には研究者と役人の10人ほどしか人がいないが、観光シーズンには60隻ほど船が来るし、特にクリスマス頃は週に10隻も入港して忙しいんだそうだ。

シャクルトンの展示や

シャクルトンの展示や 捕鯨の説明。鯨油は欧米では街灯を灯すのにも使われていたなんて初めて知ったが、そのためにどれだけ殺したんだか。

捕鯨の説明。鯨油は欧米では街灯を灯すのにも使われていたなんて初めて知ったが、そのためにどれだけ殺したんだか。 しかしここの捕鯨基地を最後(1963~65年)に使ったのは日本水産だったそうで、日本語の捕獲簿まで展示されている。こんなところまで来て仕事していた日本人がいたとは、ご苦労様。お肉は給食でおいしくいただきました。

しかしここの捕鯨基地を最後(1963~65年)に使ったのは日本水産だったそうで、日本語の捕獲簿まで展示されている。こんなところまで来て仕事していた日本人がいたとは、ご苦労様。お肉は給食でおいしくいただきました。 この博物館には立派な売店まであって、Tシャツや本などなかなかの品ぞろえ。売り子のお兄さんがスコットランドのキルトを履いていた姿、写真を撮らせてもらえばよかった。なんで履いているのかと聞いたら、「ここの気候にピッタリだろ?」だって。

この博物館には立派な売店まであって、Tシャツや本などなかなかの品ぞろえ。売り子のお兄さんがスコットランドのキルトを履いていた姿、写真を撮らせてもらえばよかった。なんで履いているのかと聞いたら、「ここの気候にピッタリだろ?」だって。 隣の建物にはシャクルトンが救助を求めて乗ってきたボートのレプリカが展示されているが、こんなボートに5人で乗り組み、荒海を16日間、1300キロも航海したなんて。

隣の建物にはシャクルトンが救助を求めて乗ってきたボートのレプリカが展示されているが、こんなボートに5人で乗り組み、荒海を16日間、1300キロも航海したなんて。

滞在は3時間だったが、この島にもっといたいと言うお姉ちゃんの気持ちがちょっとはわからんでもないグリトヴィッケンだった。

滞在は3時間だったが、この島にもっといたいと言うお姉ちゃんの気持ちがちょっとはわからんでもないグリトヴィッケンだった。 デッキに上がってみると船は氷河のたくさん見える湾に停泊している。

デッキに上がってみると船は氷河のたくさん見える湾に停泊している。

この地図の赤線がシャクルトンのルートだが、そのほとんどは氷に覆われた高い山で、ここを常人が装備もなしに歩くことは不可能なので、地図の青い丸で囲んだ最後の楽な部分だけを歩く。

この地図の赤線がシャクルトンのルートだが、そのほとんどは氷に覆われた高い山で、ここを常人が装備もなしに歩くことは不可能なので、地図の青い丸で囲んだ最後の楽な部分だけを歩く。 真っ赤なコートは遠くからでもよく見える。

真っ赤なコートは遠くからでもよく見える。

船は半島を回ってストロムネス湾に入った。

船は半島を回ってストロムネス湾に入った。

この白い家がシャクルトンたちを迎え入れたマネージャーの家と聞いて、なんだか感無量。

この白い家がシャクルトンたちを迎え入れたマネージャーの家と聞いて、なんだか感無量。 我々のハイカーたちも2時間ほどのハイキングを終えて無事に船に戻った。

我々のハイカーたちも2時間ほどのハイキングを終えて無事に船に戻った。

雪の中でもスヤスヤ。

雪の中でもスヤスヤ。

ボートの向こうの小さな緑の島が目的地。

ボートの向こうの小さな緑の島が目的地。

今はちょうど羽根が生え変わる時期らしく、ボロボロになってじっとしているのが多いけれど

今はちょうど羽根が生え変わる時期らしく、ボロボロになってじっとしているのが多いけれど

こちらは顔の黒い Light Mantled Albatross ハイイロアホウドリ。

こちらは顔の黒い Light Mantled Albatross ハイイロアホウドリ。

小さいけれど見どころ満載の島だった。

小さいけれど見どころ満載の島だった。 外気温は1℃とさすがに寒くなった。

外気温は1℃とさすがに寒くなった。

砂浜からちょっと上がったところは草地になっていて、草の上にはオットセイたちがゴロゴロ。

砂浜からちょっと上がったところは草地になっていて、草の上にはオットセイたちがゴロゴロ。

キング・ペンギンは皇帝ペンギンにそっくりだけれど、体長が90cmほどで皇帝ペンギンよりは小さく、南極大陸には生息していない。

キング・ペンギンは皇帝ペンギンにそっくりだけれど、体長が90cmほどで皇帝ペンギンよりは小さく、南極大陸には生息していない。

もう夏も終わりなのでだいぶ大人になっている。

もう夏も終わりなのでだいぶ大人になっている。 こちらは同じように羽が抜け替わっているが立派な大人。ペンギンは年に一度、羽が抜け替わるそうで、その最中は撥水性がないので海に入ることができず、エネルギーもいるのですごく消耗するのだそうだ。

こちらは同じように羽が抜け替わっているが立派な大人。ペンギンは年に一度、羽が抜け替わるそうで、その最中は撥水性がないので海に入ることができず、エネルギーもいるのですごく消耗するのだそうだ。  こちらはペンギンたちと同居している南極オットセイ。

こちらはペンギンたちと同居している南極オットセイ。 この写真の手前が耳のあるオットセイ、大きいのは耳のないゾウアザラシの子供。

この写真の手前が耳のあるオットセイ、大きいのは耳のないゾウアザラシの子供。

それを守ろうとする母親は結構狂暴。近づくと歯をむいてくるし、走るのが早くて怖いのだ。雑菌だらけの歯でかまれたらえらいことになると聞いていたので、最初に駆け寄られた時はこちらも走ってしまった。しかし犬と一緒で、じっと睨みつけるのが一番いいんだって。

それを守ろうとする母親は結構狂暴。近づくと歯をむいてくるし、走るのが早くて怖いのだ。雑菌だらけの歯でかまれたらえらいことになると聞いていたので、最初に駆け寄られた時はこちらも走ってしまった。しかし犬と一緒で、じっと睨みつけるのが一番いいんだって。 ペンギンもツンツンしてくれるし。

ペンギンもツンツンしてくれるし。