諸事情によりGW以来海外旅行には出ず、夏以降なぜか出張もぱったりなくなってしまったのでそろそろ飛行機が恋しくなった。

そこで仕事の隙間を見つけて海外逃亡を計画。第一希望のラジャスタンが頓挫したのでバングラデシュに行くことにした。

GWのシリア大使館が面白かったので今回も自分でビザ申請。

目黒駅からバスで5分、目黒通りからちょっと入ったところにバングラデシュ大使館はある。

ここもシリア同様一軒家だけれど、シリアよりおしゃれな建物。隣のもう一軒は領事の住まいらしく、なんだか想像していたより立派。

玄関の扉はロックされておらず、入るとすぐ右手に駅の切符売り場のようなカウンター。

中の超有能そうなお姉さんにビザの申請書とパスポートを渡すと、ビシビシと修正箇所を指摘されて、それでも所要2分。

すぐに引換証を渡されて、「はい、明日の午後にはできます」

翌日は雨だったのでそのまた翌日、今度は自宅から散歩がてら歩いてビザを受け取りにいく。

30分強で大使館到着、引換証を出すと30秒でパスポートが出てきて手続き終了。バングラデシュはビザ代も掛からない。

大使館はきれいだし、手続きは効率的だし、なんだか早くもバングラデシュと言う国に勝手に抱いているイメージがひっくり返されそうな予感。

これから大使館めぐりは癖になりそう。

それにしても目黒通り沿いのお散歩は危険。

老舗のおせんべい屋さんとか、最近話題のドーナッツ屋さんとか

ついいろいろ買い込んでしまう。

ついいろいろ買い込んでしまう。

というわけで明日からバングラデシュ行ってきます。

昨晩行ったミャンマー料理屋のママさんに言わせると「インドよりカレーがおいしい」そうなので、確かめてきます。

←人気ブログランキングへ一票、お願いします。

←人気ブログランキングへ一票、お願いします。

そこで仕事の隙間を見つけて海外逃亡を計画。第一希望のラジャスタンが頓挫したのでバングラデシュに行くことにした。

GWのシリア大使館が面白かったので今回も自分でビザ申請。

目黒駅からバスで5分、目黒通りからちょっと入ったところにバングラデシュ大使館はある。

ここもシリア同様一軒家だけれど、シリアよりおしゃれな建物。隣のもう一軒は領事の住まいらしく、なんだか想像していたより立派。

玄関の扉はロックされておらず、入るとすぐ右手に駅の切符売り場のようなカウンター。

中の超有能そうなお姉さんにビザの申請書とパスポートを渡すと、ビシビシと修正箇所を指摘されて、それでも所要2分。

すぐに引換証を渡されて、「はい、明日の午後にはできます」

翌日は雨だったのでそのまた翌日、今度は自宅から散歩がてら歩いてビザを受け取りにいく。

30分強で大使館到着、引換証を出すと30秒でパスポートが出てきて手続き終了。バングラデシュはビザ代も掛からない。

大使館はきれいだし、手続きは効率的だし、なんだか早くもバングラデシュと言う国に勝手に抱いているイメージがひっくり返されそうな予感。

これから大使館めぐりは癖になりそう。

それにしても目黒通り沿いのお散歩は危険。

老舗のおせんべい屋さんとか、最近話題のドーナッツ屋さんとか

ついいろいろ買い込んでしまう。

ついいろいろ買い込んでしまう。というわけで明日からバングラデシュ行ってきます。

昨晩行ったミャンマー料理屋のママさんに言わせると「インドよりカレーがおいしい」そうなので、確かめてきます。

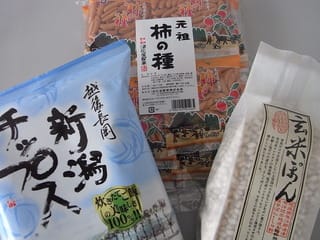

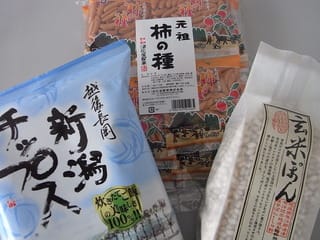

越後湯沢で新幹線に乗る前、お土産を物色しようと改札を出てみる。

すると目の前には食品を中心とした出店が並び、さらにその向こうには「ぽんしゅ館」という立派なお土産屋さんがある。

酒瓶を高くかかげたお父さんに誘われて店内に入れば

酒瓶を高くかかげたお父さんに誘われて店内に入れば

さすが米どころ、酒どころ、日本酒やらおせんべいやら、おいしそうなものがいっぱい。

こんなんなっちゃったお父さんたちもいるけど。

こんなんなっちゃったお父さんたちもいるけど。

さらに店の奥にはお風呂屋さんの暖簾が。

なんとここのお風呂は温泉に日本酒を入れたお湯だと言う。

これは入らないわけには行くまい、ということで、10時半の開店まで間があるのでお土産を物色し、開店と同時に一番乗り。

800円の料金を払って入浴タオルとバスタオルを受け取り、ロッカーに荷物を入れてお風呂へ。

5,6人でいっぱいになりそうな浴槽にそそがれるお湯にお酒の匂いはほとんどしないけれど、設備の整ったお風呂で気持ちいい。米どころの〆にこれはいいかも。

5,6人でいっぱいになりそうな浴槽にそそがれるお湯にお酒の匂いはほとんどしないけれど、設備の整ったお風呂で気持ちいい。米どころの〆にこれはいいかも。

お酒は飲めないのでもっぱら米系スナックを買い込み、

お酒は飲めないのでもっぱら米系スナックを買い込み、

風呂上りのアイスもコシヒカリ入りにして

風呂上りのアイスもコシヒカリ入りにして

最後はいつも通り、駅弁を購入。

越後湯沢の駅には意外にもあまり駅弁の種類がなくて、結局購入したとりそぼろ弁当は長岡のものだったけれど、上に乗っている焼き鳥が意外なおいしさで、この750円はちょっと得した気分。

でも次回はぽんしゅ館の爆弾おにぎりにしよう。

←人気ブログランキングへ一票、お願いします。

←人気ブログランキングへ一票、お願いします。

すると目の前には食品を中心とした出店が並び、さらにその向こうには「ぽんしゅ館」という立派なお土産屋さんがある。

酒瓶を高くかかげたお父さんに誘われて店内に入れば

酒瓶を高くかかげたお父さんに誘われて店内に入れば

さすが米どころ、酒どころ、日本酒やらおせんべいやら、おいしそうなものがいっぱい。

こんなんなっちゃったお父さんたちもいるけど。

こんなんなっちゃったお父さんたちもいるけど。さらに店の奥にはお風呂屋さんの暖簾が。

なんとここのお風呂は温泉に日本酒を入れたお湯だと言う。

これは入らないわけには行くまい、ということで、10時半の開店まで間があるのでお土産を物色し、開店と同時に一番乗り。

800円の料金を払って入浴タオルとバスタオルを受け取り、ロッカーに荷物を入れてお風呂へ。

5,6人でいっぱいになりそうな浴槽にそそがれるお湯にお酒の匂いはほとんどしないけれど、設備の整ったお風呂で気持ちいい。米どころの〆にこれはいいかも。

5,6人でいっぱいになりそうな浴槽にそそがれるお湯にお酒の匂いはほとんどしないけれど、設備の整ったお風呂で気持ちいい。米どころの〆にこれはいいかも。 お酒は飲めないのでもっぱら米系スナックを買い込み、

お酒は飲めないのでもっぱら米系スナックを買い込み、 風呂上りのアイスもコシヒカリ入りにして

風呂上りのアイスもコシヒカリ入りにして

最後はいつも通り、駅弁を購入。

越後湯沢の駅には意外にもあまり駅弁の種類がなくて、結局購入したとりそぼろ弁当は長岡のものだったけれど、上に乗っている焼き鳥が意外なおいしさで、この750円はちょっと得した気分。

でも次回はぽんしゅ館の爆弾おにぎりにしよう。

十日町で博物館を堪能したら、今度は六日町から上越線に乗って大沢へ。

上越線とほくほく線は越後湯沢まで同じ線路を走るのだが、ほくほく線は途中駅に止まらないというややこしいことになっている。

無人の駅に宿のご主人が待っていてくれた。

無人の駅に宿のご主人が待っていてくれた。

駅から宿まではあっという間だが、ちょっとした山道に入っていく。

そしてたどりつく門構えの立派なこと。

しかしこの門の中には焼き芋が並び

しかしこの門の中には焼き芋が並び

玄関の脇には水槽に浮かぶ果物、さらに粽あり、囲炉裏部屋には餅や焼きおにぎりあり。

この宿はこうした食べ放題で有名なのだ。

我々も早速焼き芋をもらうとすぐにお部屋に案内される。

2階、7畳のお部屋はごくシンプル。大きな窓からは今通ってきた車道が見えるが、この道はインターチェンジにつながっているとかで意外なほどに交通量がある。

部屋の前は懐かしい感じの洗面台にトイレ。

部屋の前は懐かしい感じの洗面台にトイレ。

冷蔵庫は共用の大きいのが一つ、廊下にドンと置いてあるが、これは相客を信用しないと使えない。

人気のこの宿は日曜の宿泊もたくさんいそう。早くお風呂に行かなくちゃ、とアメニティをチェックすると

タオル、歯ブラシのほかに軽石とヘチマが入っている。

タオル、歯ブラシのほかに軽石とヘチマが入っている。

せっかくまだ明るいので、と混んではいそうだが露天へ直行。

露天はこの廊下の先にあるのだが、廊下の左手、白い壁の部分は男性露天で、お風呂の半分以上は壁がなくて廊下から丸見え。お風呂の縁に腰掛けられたりするとお姿が完全に見えてしまうのだ。

廊下のこちら側には内湯があり、これも振り向くと大きなガラス窓から男性のお風呂が良く見える。

あとで宿の女将さんと話すと、どうもこの造りは確信犯の様子。女性の目を意識するより開放感を優先したらしい。

なるほどそれも一理あるけど、やっぱりちょっと目のやり場に困るかな。

幸い女性の方は人目を気にしなくても大丈夫な配置。目の前には巻機山が見え、お湯も適温で気持ちいい。無色透明、においもしないお湯は松之山の後ではちょっと物足りなく感じてしまうが、アルカリ性なのでしばらく入っているとお肌がツルツルしてくる。

そしてゆっくり暖まった後は廊下でアイスキャンディー。

そしてゆっくり暖まった後は廊下でアイスキャンディー。

この他にこんにゃく田楽なども用意されていてみなさん元気に召し上がっているが、そんなに食べたら夕食が食べられなくなってしまう。

ついでにこちらは夜入った内湯。露天と同じ大きさで、こちらも十分気持ちいいが、やはり露天が人気の様子。

ついでにこちらは夜入った内湯。露天と同じ大きさで、こちらも十分気持ちいいが、やはり露天が人気の様子。

夕食は中広間で

たんまりの菊のおひたしやむかごが山里らしいが、この他にお刺身、焙烙の中も海鮮だった。

たんまりの菊のおひたしやむかごが山里らしいが、この他にお刺身、焙烙の中も海鮮だった。

さらにじゃがいももち、そしてコシヒカリのご飯。でもここもやっぱり柔らかくて感動なし。夏に山梨で食べたコシヒカリの方がおいしかったのはなぜだろう。

全体に悪くはないのだけれど、あまり記憶に残らないお料理。

デザートのわらびもちが一番おいしかった。

デザートのわらびもちが一番おいしかった。

ところで食事をしていると宿のご主人が一升瓶を下げて客席に回ってきた。が残念ながら自分も連れも飲めない、と断るとむっとして何も言わずに行ってしまった。あらら、これにはこちらも憮然。

そして翌朝、朝風呂で日の出を拝み

朝食後にチェックアウトしてまたご主人に駅まで送ってもらう。

すると昨晩とは打って変わった愛想のよさ。昨晩はすでにだいぶお酒が入っていたのだろうか。

食後も囲炉裏端でお客さんと盛り上がっていたようだし、そういう親しいお付き合いをするのがご主人の流儀なのかもしれない。

ここは一見よりもなじみになったらより楽しい宿なのだろう。

同じ車に同乗した、やはり秘湯めぐりの女性二人組みとおしゃべりしながら越後湯沢に戻った。

←人気ブログランキングへ一票、お願いします。

←人気ブログランキングへ一票、お願いします。

上越線とほくほく線は越後湯沢まで同じ線路を走るのだが、ほくほく線は途中駅に止まらないというややこしいことになっている。

無人の駅に宿のご主人が待っていてくれた。

無人の駅に宿のご主人が待っていてくれた。駅から宿まではあっという間だが、ちょっとした山道に入っていく。

そしてたどりつく門構えの立派なこと。

しかしこの門の中には焼き芋が並び

しかしこの門の中には焼き芋が並び

玄関の脇には水槽に浮かぶ果物、さらに粽あり、囲炉裏部屋には餅や焼きおにぎりあり。

この宿はこうした食べ放題で有名なのだ。

我々も早速焼き芋をもらうとすぐにお部屋に案内される。

2階、7畳のお部屋はごくシンプル。大きな窓からは今通ってきた車道が見えるが、この道はインターチェンジにつながっているとかで意外なほどに交通量がある。

部屋の前は懐かしい感じの洗面台にトイレ。

部屋の前は懐かしい感じの洗面台にトイレ。冷蔵庫は共用の大きいのが一つ、廊下にドンと置いてあるが、これは相客を信用しないと使えない。

人気のこの宿は日曜の宿泊もたくさんいそう。早くお風呂に行かなくちゃ、とアメニティをチェックすると

タオル、歯ブラシのほかに軽石とヘチマが入っている。

タオル、歯ブラシのほかに軽石とヘチマが入っている。せっかくまだ明るいので、と混んではいそうだが露天へ直行。

露天はこの廊下の先にあるのだが、廊下の左手、白い壁の部分は男性露天で、お風呂の半分以上は壁がなくて廊下から丸見え。お風呂の縁に腰掛けられたりするとお姿が完全に見えてしまうのだ。

廊下のこちら側には内湯があり、これも振り向くと大きなガラス窓から男性のお風呂が良く見える。

あとで宿の女将さんと話すと、どうもこの造りは確信犯の様子。女性の目を意識するより開放感を優先したらしい。

なるほどそれも一理あるけど、やっぱりちょっと目のやり場に困るかな。

幸い女性の方は人目を気にしなくても大丈夫な配置。目の前には巻機山が見え、お湯も適温で気持ちいい。無色透明、においもしないお湯は松之山の後ではちょっと物足りなく感じてしまうが、アルカリ性なのでしばらく入っているとお肌がツルツルしてくる。

そしてゆっくり暖まった後は廊下でアイスキャンディー。

そしてゆっくり暖まった後は廊下でアイスキャンディー。この他にこんにゃく田楽なども用意されていてみなさん元気に召し上がっているが、そんなに食べたら夕食が食べられなくなってしまう。

ついでにこちらは夜入った内湯。露天と同じ大きさで、こちらも十分気持ちいいが、やはり露天が人気の様子。

ついでにこちらは夜入った内湯。露天と同じ大きさで、こちらも十分気持ちいいが、やはり露天が人気の様子。夕食は中広間で

たんまりの菊のおひたしやむかごが山里らしいが、この他にお刺身、焙烙の中も海鮮だった。

たんまりの菊のおひたしやむかごが山里らしいが、この他にお刺身、焙烙の中も海鮮だった。

さらにじゃがいももち、そしてコシヒカリのご飯。でもここもやっぱり柔らかくて感動なし。夏に山梨で食べたコシヒカリの方がおいしかったのはなぜだろう。

全体に悪くはないのだけれど、あまり記憶に残らないお料理。

デザートのわらびもちが一番おいしかった。

デザートのわらびもちが一番おいしかった。ところで食事をしていると宿のご主人が一升瓶を下げて客席に回ってきた。が残念ながら自分も連れも飲めない、と断るとむっとして何も言わずに行ってしまった。あらら、これにはこちらも憮然。

そして翌朝、朝風呂で日の出を拝み

朝食後にチェックアウトしてまたご主人に駅まで送ってもらう。

すると昨晩とは打って変わった愛想のよさ。昨晩はすでにだいぶお酒が入っていたのだろうか。

食後も囲炉裏端でお客さんと盛り上がっていたようだし、そういう親しいお付き合いをするのがご主人の流儀なのかもしれない。

ここは一見よりもなじみになったらより楽しい宿なのだろう。

同じ車に同乗した、やはり秘湯めぐりの女性二人組みとおしゃべりしながら越後湯沢に戻った。

大好きな店なのに、なぜか気が付くと前回から1年も経ってしまっている恵比寿の「ダディーノ」。

ダ・ディーノ ristorante da dino - イタリアン、イタリア料理(恵比寿) [食べログ]

他の季節にも来ようと思いつつ、また11月になってしまった。

今回いただいたのは

突き出しのタラの白子のフリット。

突き出しのタラの白子のフリット。

外は熱々パリパリ、中はトロ~リ。脇についている白い泡のソースはたまねぎで香りが強烈。面白いが、これをつけない方が自分は好み。

オードブル1品目、赤座海老のカルパッチョ、というかお刺身。ねっとり甘い海老もおいしいが、下に敷かれた野菜が一つ一つ手を掛けられていておいしい!

オードブル1品目、赤座海老のカルパッチョ、というかお刺身。ねっとり甘い海老もおいしいが、下に敷かれた野菜が一つ一つ手を掛けられていておいしい!

2品目はこの時期恒例、ポルチーニのソテー。今年はトリュフがたくさんかかっていつもより豪華?

2品目はこの時期恒例、ポルチーニのソテー。今年はトリュフがたくさんかかっていつもより豪華?

パスタはこれも去年食べた鶉とアンズ茸のラグー。この店のパスタはなんでもおいしいが、特にラグーがおいしくてはずせない。手打ちのパスタがまたもっちりとして、もっと食べたい。

パスタはこれも去年食べた鶉とアンズ茸のラグー。この店のパスタはなんでもおいしいが、特にラグーがおいしくてはずせない。手打ちのパスタがまたもっちりとして、もっと食べたい。

メインも去年とかぶってしまったがエゾ鹿の炭火焼。外の香ばしいところも、中のしっとりしたところも、どちらもおいし~。付け合せのレンズ豆がまた渋いけどいい。

メインも去年とかぶってしまったがエゾ鹿の炭火焼。外の香ばしいところも、中のしっとりしたところも、どちらもおいし~。付け合せのレンズ豆がまた渋いけどいい。

軽めの前菜から始まりながら、メインのお肉をいただくともうかなりお腹いっぱい。でもここのデザートはまたお楽しみ。

連れが頼んだのはトローネのセミフレド。トローネとはイタリアのヌガーと説明されたがナッツがたくさん入って香ばしく、下に隠れた紅玉の熱々ソテーと相性がいい。

連れが頼んだのはトローネのセミフレド。トローネとはイタリアのヌガーと説明されたがナッツがたくさん入って香ばしく、下に隠れた紅玉の熱々ソテーと相性がいい。

こちらは洋ナシのスムージー。柔らかめのシャーベットにライムのゼリーが合わせてあるのがさわやかでうまい~。

こちらは洋ナシのスムージー。柔らかめのシャーベットにライムのゼリーが合わせてあるのがさわやかでうまい~。

最後、コーヒーと出されるプチフールまでいつも通りのおいしさで、この店には失望させられることがない。

最後、コーヒーと出されるプチフールまでいつも通りのおいしさで、この店には失望させられることがない。

すべてのテーブル(といっても4卓だけれど)が埋まった店内に安心しつつ、今度こそ別の季節にも来よう。

←人気ブログランキングへ一票、お願いします。

←人気ブログランキングへ一票、お願いします。

ダ・ディーノ ristorante da dino - イタリアン、イタリア料理(恵比寿) [食べログ]

他の季節にも来ようと思いつつ、また11月になってしまった。

今回いただいたのは

突き出しのタラの白子のフリット。

突き出しのタラの白子のフリット。外は熱々パリパリ、中はトロ~リ。脇についている白い泡のソースはたまねぎで香りが強烈。面白いが、これをつけない方が自分は好み。

オードブル1品目、赤座海老のカルパッチョ、というかお刺身。ねっとり甘い海老もおいしいが、下に敷かれた野菜が一つ一つ手を掛けられていておいしい!

オードブル1品目、赤座海老のカルパッチョ、というかお刺身。ねっとり甘い海老もおいしいが、下に敷かれた野菜が一つ一つ手を掛けられていておいしい! 2品目はこの時期恒例、ポルチーニのソテー。今年はトリュフがたくさんかかっていつもより豪華?

2品目はこの時期恒例、ポルチーニのソテー。今年はトリュフがたくさんかかっていつもより豪華? パスタはこれも去年食べた鶉とアンズ茸のラグー。この店のパスタはなんでもおいしいが、特にラグーがおいしくてはずせない。手打ちのパスタがまたもっちりとして、もっと食べたい。

パスタはこれも去年食べた鶉とアンズ茸のラグー。この店のパスタはなんでもおいしいが、特にラグーがおいしくてはずせない。手打ちのパスタがまたもっちりとして、もっと食べたい。 メインも去年とかぶってしまったがエゾ鹿の炭火焼。外の香ばしいところも、中のしっとりしたところも、どちらもおいし~。付け合せのレンズ豆がまた渋いけどいい。

メインも去年とかぶってしまったがエゾ鹿の炭火焼。外の香ばしいところも、中のしっとりしたところも、どちらもおいし~。付け合せのレンズ豆がまた渋いけどいい。軽めの前菜から始まりながら、メインのお肉をいただくともうかなりお腹いっぱい。でもここのデザートはまたお楽しみ。

連れが頼んだのはトローネのセミフレド。トローネとはイタリアのヌガーと説明されたがナッツがたくさん入って香ばしく、下に隠れた紅玉の熱々ソテーと相性がいい。

連れが頼んだのはトローネのセミフレド。トローネとはイタリアのヌガーと説明されたがナッツがたくさん入って香ばしく、下に隠れた紅玉の熱々ソテーと相性がいい。 こちらは洋ナシのスムージー。柔らかめのシャーベットにライムのゼリーが合わせてあるのがさわやかでうまい~。

こちらは洋ナシのスムージー。柔らかめのシャーベットにライムのゼリーが合わせてあるのがさわやかでうまい~。 最後、コーヒーと出されるプチフールまでいつも通りのおいしさで、この店には失望させられることがない。

最後、コーヒーと出されるプチフールまでいつも通りのおいしさで、この店には失望させられることがない。すべてのテーブル(といっても4卓だけれど)が埋まった店内に安心しつつ、今度こそ別の季節にも来よう。

ミティラー美術館から十日町までタクシーをお願いしたら、運転手さんの話は猿だの狸だの動物の話ばかり。どれだけ山奥なんだ(笑)。

お昼は十日町の名物と言う「へぎそば」ときのこのてんぷら。

織物が盛んだったこの町では布ののりづけにふのりが使われ、へぎそばはこのふのりをつなぎに使っていると言う。へぎというのはおそばの載った木の板のこと。

織物が盛んだったこの町では布ののりづけにふのりが使われ、へぎそばはこのふのりをつなぎに使っていると言う。へぎというのはおそばの載った木の板のこと。

駅に近い小嶋屋さんでいただいてみたが、ツルツルとしたのどごしはさすがふのり入り。ただしそばの香りはあまりしなかったように思う。

昼食を終えて駅へとほとんど人通りのない商店街を歩くとあちらこちらに石の彫刻が立っている。

最近、地方都市でよく見かける商店街活性化の努力だろうが、この商店街にはいつ人が出歩くのだろうか。

5分ほどで行き着いた十日町駅。

商店街側にはほとんど何の施設もなく、立派な構えの反対側駅前は駐車場のほかに何もない。一体どっちが表なのだろうか。

この駅前からさらに10分ほど歩いて十日町市博物館へ。

隣には大きな武道館や体育館も建つ立派な建物。

隣には大きな武道館や体育館も建つ立派な建物。

ここには国宝指定された火焔型縄文土器があるというのでその展示室に直行すると、

なるほどガラス扉の向こうに見事な火焔型土器がずらり。奥の棚にも火焔型ではない渋い土器がたくさん並び、それらも細部は見られないものの美しい形が見事だ。

これらは市内の笹山遺跡から出土したもので、縄文中期、今から4500年ほど前のものだそう。

展示室には土器のほかにも小さな土偶や石器を丹念に収めた棚があり、展示品の解説もとても丁寧。

縄文時代の食べ物や、衣類、アクセサリーの解説まであり、

わーい、今夜はごちそうだね、と縄文時代の生活を再現したマネキンがわかりやすくて楽しい。

縄文人の寿命は現代に比べるともちろんとても短くて平均30代半ばなのだが、身長などは江戸時代や明治時代の平均よりも高かったと言うのにはびっくり。肉食の有無の差だろうか。

予想よりはるかに充実した展示で、結局ほかの部屋は見る暇もなくタイムアップ。

これだけがんばっている博物館なら雪国の生活を解説したほかの部屋も見たかった。お見それしました。

←人気ブログランキングへ一票、お願いします。

←人気ブログランキングへ一票、お願いします。

お昼は十日町の名物と言う「へぎそば」ときのこのてんぷら。

織物が盛んだったこの町では布ののりづけにふのりが使われ、へぎそばはこのふのりをつなぎに使っていると言う。へぎというのはおそばの載った木の板のこと。

織物が盛んだったこの町では布ののりづけにふのりが使われ、へぎそばはこのふのりをつなぎに使っていると言う。へぎというのはおそばの載った木の板のこと。駅に近い小嶋屋さんでいただいてみたが、ツルツルとしたのどごしはさすがふのり入り。ただしそばの香りはあまりしなかったように思う。

昼食を終えて駅へとほとんど人通りのない商店街を歩くとあちらこちらに石の彫刻が立っている。

最近、地方都市でよく見かける商店街活性化の努力だろうが、この商店街にはいつ人が出歩くのだろうか。

5分ほどで行き着いた十日町駅。

商店街側にはほとんど何の施設もなく、立派な構えの反対側駅前は駐車場のほかに何もない。一体どっちが表なのだろうか。

この駅前からさらに10分ほど歩いて十日町市博物館へ。

隣には大きな武道館や体育館も建つ立派な建物。

隣には大きな武道館や体育館も建つ立派な建物。ここには国宝指定された火焔型縄文土器があるというのでその展示室に直行すると、

なるほどガラス扉の向こうに見事な火焔型土器がずらり。奥の棚にも火焔型ではない渋い土器がたくさん並び、それらも細部は見られないものの美しい形が見事だ。

これらは市内の笹山遺跡から出土したもので、縄文中期、今から4500年ほど前のものだそう。

展示室には土器のほかにも小さな土偶や石器を丹念に収めた棚があり、展示品の解説もとても丁寧。

縄文時代の食べ物や、衣類、アクセサリーの解説まであり、

わーい、今夜はごちそうだね、と縄文時代の生活を再現したマネキンがわかりやすくて楽しい。

縄文人の寿命は現代に比べるともちろんとても短くて平均30代半ばなのだが、身長などは江戸時代や明治時代の平均よりも高かったと言うのにはびっくり。肉食の有無の差だろうか。

予想よりはるかに充実した展示で、結局ほかの部屋は見る暇もなくタイムアップ。

これだけがんばっている博物館なら雪国の生活を解説したほかの部屋も見たかった。お見それしました。

まつだい駅で列車を待っていたらこんな車両がやってきた。

先頭には「愛」、横っ腹には妻夫木聡がどーんと描かれた「天地人列車」。

このエリア、今年はNHK大河ドラマさまさまだった模様。

妻夫木君と向かったのは3つ先の美佐島駅。

トンネルの中の駅に降り立つと2つの自動ドアの向こうには長い階段がある。

他には誰も降りる人もいない駅、階段の上はすぐ外かと思いきや、意外にもこぎれいな駅舎があって、なんと畳敷きの待合室まである。

駅前には何もなく、車も通らないと言うのになぜこんなところにこんな駅舎が、と思ったら、この近くに某宗教団体の合宿所があるらしい。なるほど~。

誰もいないこの駅からタクシーを呼んで、山の中の細い道を10分ほど走ると、小さな池のほとりにその建物はあった。

廃校になった小学校を利用したミティラー美術館。

[ミティラー美術館]Mithila Museum

半開きになった入り口に安心して中に入ると内側の扉は閉ざされ、携帯電話がぽつんと置かれている。指示通りに電話すると待つことしばし、どこからいらっしゃったのか、係りの女性が車で乗り付け、鍵を開けてくれた。

半開きになった入り口に安心して中に入ると内側の扉は閉ざされ、携帯電話がぽつんと置かれている。指示通りに電話すると待つことしばし、どこからいらっしゃったのか、係りの女性が車で乗り付け、鍵を開けてくれた。

小学校の体育館だったと言う部屋の天井は高く、広い空間だが、2004年の中越地震の影響がいまだに残り、内部は倉庫のようにいささか雑然としている。

小学校の体育館だったと言う部屋の天井は高く、広い空間だが、2004年の中越地震の影響がいまだに残り、内部は倉庫のようにいささか雑然としている。

しかしあちこち破損したテラコッタをよけながら絵を見ているうちに次第に楽しくなってくる。

絵葉書から マハー・スンダリー・デーヴィー 「コーワルとアリパン」 部分

元々はインドのビハール州で家の壁に描かれていたと言うミティラー画がおおらかでかわいいのだ。

2メートルもあるような紙を埋め尽くす、花、果物、大きな目の神様、動物たち。

素人女性の副業として紙に描かれて売られるようになるうち、プロの芸術家として認められる人たちも出てきた。この美術館に飾られているのはそんな画家たちの絵だが、中でも自分が気に入ったのはゴーダワーリー・ダッタさん。

絵葉書から

絵葉書から

「ダマル」という神様の鼓を描いたこの絵は191cmx282cmもある大作だが

煤や赤土など自然の顔料で描かれた模様の細かいこと。描き上げるのに半年もかかったそうな。

ミティラー画とともにこの美術館に飾られているのは赤茶色の地に白い線画を描くワルリー画。

これがまた大昔の岩絵にそっくりで、でも現代の絵なので列車やバスまで登場して実に楽しい。

中には冬にこの美術館に泊り込んで製作した画家による大雪の絵なんてものまである。

気に入ったので布に描かれた小さな原画まで買ってしまった。

体育館の絵をしつこく見ていたら「他にも部屋があるんですよ」と促され、校舎の中を移動。

ピアノのある部屋にだけストーブがあって、冬はここでお客に暖を取ってもらうのだそうだ。

我々もじっくり見学していたら体がすっかり冷えてしまった。

いい加減引き上げよう、とまたタクシーを呼んで待っていたら、もう一組、年配のご夫婦がいらっしゃった。物好きが他にもいるんだねえ、と思っていたら、なんと10分もしないでもうお帰り。もったいない。

山の秋景色も楽しめたし、行くのは大変だけれどとても楽しいミティラー美術館だった。

山の秋景色も楽しめたし、行くのは大変だけれどとても楽しいミティラー美術館だった。

←人気ブログランキングへ一票、お願いします。

←人気ブログランキングへ一票、お願いします。

先頭には「愛」、横っ腹には妻夫木聡がどーんと描かれた「天地人列車」。

このエリア、今年はNHK大河ドラマさまさまだった模様。

妻夫木君と向かったのは3つ先の美佐島駅。

トンネルの中の駅に降り立つと2つの自動ドアの向こうには長い階段がある。

他には誰も降りる人もいない駅、階段の上はすぐ外かと思いきや、意外にもこぎれいな駅舎があって、なんと畳敷きの待合室まである。

駅前には何もなく、車も通らないと言うのになぜこんなところにこんな駅舎が、と思ったら、この近くに某宗教団体の合宿所があるらしい。なるほど~。

誰もいないこの駅からタクシーを呼んで、山の中の細い道を10分ほど走ると、小さな池のほとりにその建物はあった。

廃校になった小学校を利用したミティラー美術館。

[ミティラー美術館]Mithila Museum

半開きになった入り口に安心して中に入ると内側の扉は閉ざされ、携帯電話がぽつんと置かれている。指示通りに電話すると待つことしばし、どこからいらっしゃったのか、係りの女性が車で乗り付け、鍵を開けてくれた。

半開きになった入り口に安心して中に入ると内側の扉は閉ざされ、携帯電話がぽつんと置かれている。指示通りに電話すると待つことしばし、どこからいらっしゃったのか、係りの女性が車で乗り付け、鍵を開けてくれた。 小学校の体育館だったと言う部屋の天井は高く、広い空間だが、2004年の中越地震の影響がいまだに残り、内部は倉庫のようにいささか雑然としている。

小学校の体育館だったと言う部屋の天井は高く、広い空間だが、2004年の中越地震の影響がいまだに残り、内部は倉庫のようにいささか雑然としている。しかしあちこち破損したテラコッタをよけながら絵を見ているうちに次第に楽しくなってくる。

絵葉書から マハー・スンダリー・デーヴィー 「コーワルとアリパン」 部分

元々はインドのビハール州で家の壁に描かれていたと言うミティラー画がおおらかでかわいいのだ。

2メートルもあるような紙を埋め尽くす、花、果物、大きな目の神様、動物たち。

素人女性の副業として紙に描かれて売られるようになるうち、プロの芸術家として認められる人たちも出てきた。この美術館に飾られているのはそんな画家たちの絵だが、中でも自分が気に入ったのはゴーダワーリー・ダッタさん。

絵葉書から

絵葉書から 「ダマル」という神様の鼓を描いたこの絵は191cmx282cmもある大作だが

煤や赤土など自然の顔料で描かれた模様の細かいこと。描き上げるのに半年もかかったそうな。

ミティラー画とともにこの美術館に飾られているのは赤茶色の地に白い線画を描くワルリー画。

これがまた大昔の岩絵にそっくりで、でも現代の絵なので列車やバスまで登場して実に楽しい。

中には冬にこの美術館に泊り込んで製作した画家による大雪の絵なんてものまである。

気に入ったので布に描かれた小さな原画まで買ってしまった。

体育館の絵をしつこく見ていたら「他にも部屋があるんですよ」と促され、校舎の中を移動。

ピアノのある部屋にだけストーブがあって、冬はここでお客に暖を取ってもらうのだそうだ。

我々もじっくり見学していたら体がすっかり冷えてしまった。

いい加減引き上げよう、とまたタクシーを呼んで待っていたら、もう一組、年配のご夫婦がいらっしゃった。物好きが他にもいるんだねえ、と思っていたら、なんと10分もしないでもうお帰り。もったいない。

山の秋景色も楽しめたし、行くのは大変だけれどとても楽しいミティラー美術館だった。

山の秋景色も楽しめたし、行くのは大変だけれどとても楽しいミティラー美術館だった。

また温泉ブログに逆戻り。

いつもの温泉仲間、仙台のお姉さまと二人で、今回は新潟に行って来た。

実は新潟県に足を踏み入れるのはわが人生で初めて。なぜか日本海側には縁がなくて今まで来たことがなかったが、東京駅からMaxときに乗れば越後湯沢まではほんの1時間で着いてしまう。こんなに近かったなんて~。

越後湯沢からはほくほく線というのに乗り換える。

ドアの開閉はボタン式、ワンマンカーで降りる時に運転手さんに運賃を払うと言ういかにもローカルな列車。

出発してしばらくは山の紅葉や刈入れの済んだ田圃の景色を楽しんでいたが、六日町を過ぎると次々にトンネルに入ってしまって周りが見えない。

駅の案内板を見れば六日町から犀潟まではほとんどがトンネルの中。山の中の豪雪地帯、この線ができるまでは大変だったろう。

駅の案内板を見れば六日町から犀潟まではほとんどがトンネルの中。山の中の豪雪地帯、この線ができるまでは大変だったろう。

越後湯沢から50分で「まつだい」に到着。

ここも無人駅なのだが、駅舎に道の駅がくっついているのでずいぶん立派な建物だ。

ここからは宿の車で20分。

松之山温泉の看板と言うか見晴台を過ぎ、大きな建物などまったく見えない地味な温泉街をはずれたところでお宿に到着。

松之山温泉の看板と言うか見晴台を過ぎ、大きな建物などまったく見えない地味な温泉街をはずれたところでお宿に到着。

越後松之山温泉 凌雲閣

昭和13年に建てられたという建物は古い病院かなにかのようで印象的。

中に入ると玄関にずらりと並んだスリッパがまたすごい。

中に入ると玄関にずらりと並んだスリッパがまたすごい。

なんでも今夜は地元の小学校卒業生の同窓会があって40人以上の団体が入っているとか。

そんなわけで我々は2階の一番奥まった部屋、「紅陽」に案内された。

扉を開けるとまずは小さな炉の切ってある6畳間。

続く8畳間は角部屋で明るい。ぬり壁や置いてある食器棚、小さな鏡台などがいかにも「昭和」で、リアルタイム昭和育ちの我々には懐かしい。

目の前には食事処や浴場のある新館がそびえて景色は良くないし、トイレからも遠いのは不便だったが、夜は「昔の小学生たち」がにぎやかだったので、離れた部屋にしてもらえて本当に良かった。

目の前には食事処や浴場のある新館がそびえて景色は良くないし、トイレからも遠いのは不便だったが、夜は「昔の小学生たち」がにぎやかだったので、離れた部屋にしてもらえて本当に良かった。

宿に到着したのは3時と早かったが、団体が来るとあってはゆっくりしていられない。そそくさとお茶をいただいていざお風呂へ。

ぴかぴかの廊下を歩き、フロントの上に掛かる真っ黒に変色したパイプを眺めて新館へ。

長い渡り廊下を通り階段を下りて、と浴室までの道のりは遠いのだが、お風呂に近づくにつれて今まで嗅いだことのない不思議な匂いが漂ってくる。

そして婦人湯という小さい方の浴室の扉を開けると、まるで道路工事のコールタールのような匂いが鼻を突く。油臭の温泉というのは聞いたことがあったが、これがそうだったか、と初体験。

お湯はやや黄色がかっているが湯の花などはなく透明。湯口には柄杓があって飲めるらしいのでちょっとなめてみるとこれがしょっぱい!匂いも強烈で、これはすごい。なんでも地殻に閉じ込められた1200万年前の海水が噴出したものだそうで、日本三大薬湯とか。ありがた~いお湯だが、これは最初から長く入るのはまずいかも、と短めに切り上げて婦人風呂を出る。

と、さっきは人が入っていた隣の家族風呂が空いている。ここは源泉がちょっと違うと言うし、これは入らねば。

扉を開けるとまるで家庭のお風呂のようなピンクの柄付きタイルで覆われた小さな浴室。浴槽は2人がやっとぐらいの大きさだが、狭い分だけ匂いは一段と強烈。コールタールに薬を混ぜたような匂いがする。そしてここのお湯もなめてみれば、しょっぱい上に苦くてすごい味。死海の水をなめた時と同じような味だ。効能書きによれば飲用すると胃腸病、貧血によいとあるが、いくら薄めてもこのお湯はそうそう飲めまい。

扉を開けるとまるで家庭のお風呂のようなピンクの柄付きタイルで覆われた小さな浴室。浴槽は2人がやっとぐらいの大きさだが、狭い分だけ匂いは一段と強烈。コールタールに薬を混ぜたような匂いがする。そしてここのお湯もなめてみれば、しょっぱい上に苦くてすごい味。死海の水をなめた時と同じような味だ。効能書きによれば飲用すると胃腸病、貧血によいとあるが、いくら薄めてもこのお湯はそうそう飲めまい。

大浴場のお湯は循環加水だが、家族風呂は源泉掛け流し。源泉が熱いので水を入れるが、やはり成分が濃いためだろうか、上がってからしばらくは汗が引かず、心臓もバクバクしてしまった。松之山温泉おそるべし。

ついでに夕食後は男女入れ替わった大浴場。

婦人湯の倍もある大きさなのはいかにも昔風。

婦人湯の倍もある大きさなのはいかにも昔風。

強烈な温泉を堪能し、部屋でうとうと休んでいると食事を知らせる電話が掛かってくる。また長い渡り廊下を通って新館の食事処へ。

部屋には4組のテーブルがあるが、それぞれ十分な距離をとってあるので他は気にならない。

そしてテーブルの上にはお料理がずらり。

この他にもお刺身、モズクの寒天寄せ、白和え、ご飯に鯉こくが来て全部で14品。

この他にもお刺身、モズクの寒天寄せ、白和え、ご飯に鯉こくが来て全部で14品。

鍋には海鮮ときのこがいっぱい。他にも地のきのこを使った料理が何品もあって、でも一番おいしかったのは鮭の白子の煮つけ。

デザートの岩梨の酒ゼリーも珍しく、ここの料理はどれもありきたりではないのがとてもよかった。

デザートの岩梨の酒ゼリーも珍しく、ここの料理はどれもありきたりではないのがとてもよかった。

ただし期待したコシヒカリのご飯はやわらかめでごく普通。期待しすぎたかな。

夜は温泉のためか、毛布まで入った布団のためか暑くて寝苦しく、寝汗を流しに家族風呂に入ったら油臭がしみついて、夕方またお風呂に入るまで抜けなかった。

朝食も煮物が多く、ありきたりの干物や納豆がないのが好もしい。

朝食も煮物が多く、ありきたりの干物や納豆がないのが好もしい。

食事をしていると各テーブルをこんなものが回ってきた。

米の葉で作ったバッタ。まるで本物みたいに良くできている。誰が作ったのかは聞きそびれてしまった。山菜や茸採りの名人と言う料理長だろうか。

団体が入り満室で、従業員の皆さんはとても忙しそうだったが、部屋割りや食事処をよく考えていただき、ゆっくり過ごすことができた宿だった。そしてなんと言ってもあの強烈なお湯。あれはぜひまた入りたいなあ。

帰りは宿の跡取りだろうか、てきぱきとした美人の女将さんの息子さんに送ってもらってまつだい駅に戻った。

←人気ブログランキングへ一票、お願いします。

←人気ブログランキングへ一票、お願いします。

いつもの温泉仲間、仙台のお姉さまと二人で、今回は新潟に行って来た。

実は新潟県に足を踏み入れるのはわが人生で初めて。なぜか日本海側には縁がなくて今まで来たことがなかったが、東京駅からMaxときに乗れば越後湯沢まではほんの1時間で着いてしまう。こんなに近かったなんて~。

越後湯沢からはほくほく線というのに乗り換える。

ドアの開閉はボタン式、ワンマンカーで降りる時に運転手さんに運賃を払うと言ういかにもローカルな列車。

出発してしばらくは山の紅葉や刈入れの済んだ田圃の景色を楽しんでいたが、六日町を過ぎると次々にトンネルに入ってしまって周りが見えない。

駅の案内板を見れば六日町から犀潟まではほとんどがトンネルの中。山の中の豪雪地帯、この線ができるまでは大変だったろう。

駅の案内板を見れば六日町から犀潟まではほとんどがトンネルの中。山の中の豪雪地帯、この線ができるまでは大変だったろう。越後湯沢から50分で「まつだい」に到着。

ここも無人駅なのだが、駅舎に道の駅がくっついているのでずいぶん立派な建物だ。

ここからは宿の車で20分。

松之山温泉の看板と言うか見晴台を過ぎ、大きな建物などまったく見えない地味な温泉街をはずれたところでお宿に到着。

松之山温泉の看板と言うか見晴台を過ぎ、大きな建物などまったく見えない地味な温泉街をはずれたところでお宿に到着。

越後松之山温泉 凌雲閣

昭和13年に建てられたという建物は古い病院かなにかのようで印象的。

中に入ると玄関にずらりと並んだスリッパがまたすごい。

中に入ると玄関にずらりと並んだスリッパがまたすごい。なんでも今夜は地元の小学校卒業生の同窓会があって40人以上の団体が入っているとか。

そんなわけで我々は2階の一番奥まった部屋、「紅陽」に案内された。

扉を開けるとまずは小さな炉の切ってある6畳間。

続く8畳間は角部屋で明るい。ぬり壁や置いてある食器棚、小さな鏡台などがいかにも「昭和」で、リアルタイム昭和育ちの我々には懐かしい。

目の前には食事処や浴場のある新館がそびえて景色は良くないし、トイレからも遠いのは不便だったが、夜は「昔の小学生たち」がにぎやかだったので、離れた部屋にしてもらえて本当に良かった。

目の前には食事処や浴場のある新館がそびえて景色は良くないし、トイレからも遠いのは不便だったが、夜は「昔の小学生たち」がにぎやかだったので、離れた部屋にしてもらえて本当に良かった。宿に到着したのは3時と早かったが、団体が来るとあってはゆっくりしていられない。そそくさとお茶をいただいていざお風呂へ。

ぴかぴかの廊下を歩き、フロントの上に掛かる真っ黒に変色したパイプを眺めて新館へ。

長い渡り廊下を通り階段を下りて、と浴室までの道のりは遠いのだが、お風呂に近づくにつれて今まで嗅いだことのない不思議な匂いが漂ってくる。

そして婦人湯という小さい方の浴室の扉を開けると、まるで道路工事のコールタールのような匂いが鼻を突く。油臭の温泉というのは聞いたことがあったが、これがそうだったか、と初体験。

お湯はやや黄色がかっているが湯の花などはなく透明。湯口には柄杓があって飲めるらしいのでちょっとなめてみるとこれがしょっぱい!匂いも強烈で、これはすごい。なんでも地殻に閉じ込められた1200万年前の海水が噴出したものだそうで、日本三大薬湯とか。ありがた~いお湯だが、これは最初から長く入るのはまずいかも、と短めに切り上げて婦人風呂を出る。

と、さっきは人が入っていた隣の家族風呂が空いている。ここは源泉がちょっと違うと言うし、これは入らねば。

扉を開けるとまるで家庭のお風呂のようなピンクの柄付きタイルで覆われた小さな浴室。浴槽は2人がやっとぐらいの大きさだが、狭い分だけ匂いは一段と強烈。コールタールに薬を混ぜたような匂いがする。そしてここのお湯もなめてみれば、しょっぱい上に苦くてすごい味。死海の水をなめた時と同じような味だ。効能書きによれば飲用すると胃腸病、貧血によいとあるが、いくら薄めてもこのお湯はそうそう飲めまい。

扉を開けるとまるで家庭のお風呂のようなピンクの柄付きタイルで覆われた小さな浴室。浴槽は2人がやっとぐらいの大きさだが、狭い分だけ匂いは一段と強烈。コールタールに薬を混ぜたような匂いがする。そしてここのお湯もなめてみれば、しょっぱい上に苦くてすごい味。死海の水をなめた時と同じような味だ。効能書きによれば飲用すると胃腸病、貧血によいとあるが、いくら薄めてもこのお湯はそうそう飲めまい。大浴場のお湯は循環加水だが、家族風呂は源泉掛け流し。源泉が熱いので水を入れるが、やはり成分が濃いためだろうか、上がってからしばらくは汗が引かず、心臓もバクバクしてしまった。松之山温泉おそるべし。

ついでに夕食後は男女入れ替わった大浴場。

婦人湯の倍もある大きさなのはいかにも昔風。

婦人湯の倍もある大きさなのはいかにも昔風。強烈な温泉を堪能し、部屋でうとうと休んでいると食事を知らせる電話が掛かってくる。また長い渡り廊下を通って新館の食事処へ。

部屋には4組のテーブルがあるが、それぞれ十分な距離をとってあるので他は気にならない。

そしてテーブルの上にはお料理がずらり。

この他にもお刺身、モズクの寒天寄せ、白和え、ご飯に鯉こくが来て全部で14品。

この他にもお刺身、モズクの寒天寄せ、白和え、ご飯に鯉こくが来て全部で14品。

鍋には海鮮ときのこがいっぱい。他にも地のきのこを使った料理が何品もあって、でも一番おいしかったのは鮭の白子の煮つけ。

デザートの岩梨の酒ゼリーも珍しく、ここの料理はどれもありきたりではないのがとてもよかった。

デザートの岩梨の酒ゼリーも珍しく、ここの料理はどれもありきたりではないのがとてもよかった。ただし期待したコシヒカリのご飯はやわらかめでごく普通。期待しすぎたかな。

夜は温泉のためか、毛布まで入った布団のためか暑くて寝苦しく、寝汗を流しに家族風呂に入ったら油臭がしみついて、夕方またお風呂に入るまで抜けなかった。

朝食も煮物が多く、ありきたりの干物や納豆がないのが好もしい。

朝食も煮物が多く、ありきたりの干物や納豆がないのが好もしい。食事をしていると各テーブルをこんなものが回ってきた。

米の葉で作ったバッタ。まるで本物みたいに良くできている。誰が作ったのかは聞きそびれてしまった。山菜や茸採りの名人と言う料理長だろうか。

団体が入り満室で、従業員の皆さんはとても忙しそうだったが、部屋割りや食事処をよく考えていただき、ゆっくり過ごすことができた宿だった。そしてなんと言ってもあの強烈なお湯。あれはぜひまた入りたいなあ。

帰りは宿の跡取りだろうか、てきぱきとした美人の女将さんの息子さんに送ってもらってまつだい駅に戻った。

日比谷のTOHOシャンテシネで 「ジェイン・オースティン 秘められた恋」 Becoming Jane

久しぶりに映画館に足を向けたら、ネットで座席指定が可能、しかもレディースデイ割引でもOK、とうれしいことになっているのを発見。毎週水曜なら1000円で、しかも好きな席を確保して映画が見られるのだから、これはもっと利用しないとね。もっとも最近、見たいと思う映画がほとんどないのが一番問題なんだけど。

そんななか、大好きなジェイン・オースティンの恋愛話。生涯結婚しなかったジェインが3日だけ婚約していた、その裏話。

このストーリーのどこまでが事実に基づいていて、どこからがフィクションなのかはよく知らない。しかしオースティン・ファンから見ると登場人物の一人ひとりが小説の登場人物を連想させ、実際はもちろん小説の方が元になっているのだろうが、「小説はこの人をモデルにしたのか」と思わせるところが実にうまい。特に母親とかマギー・スミス扮する貴族のいやみなババアとか、「誇りと偏見」から抜け出てきたみたい。

オースティンの小説の中でもそうだが、この時代、女の子のゴールは少しでも金持ちと結婚すること、そして男の評価は年収と財産につきた。それを「女性の自立」という現代に通ずるテーマに結び付けて、ジェインが作家オースティンになる(だから原題がBecoming Jane)という話にした、これまたうまいなあと感心する。とにかく脚本がオースティン・ファンを失望させないところがすばらしい。

俳優では恋人役のジェイムズ・マカボイ。いかにもイギリスの美男で、時代劇が良く似合う。こんなに正統派の男前で現代物ができるのだろうか、と心配になるほど。

肝心のジェイン役はアメリカ人のアン・ハサウェイ。イギリス人を演じて違和感があるわけではないが、どうもこの人、顔の道具が大きすぎてそれが気になる。

「ミス・ポター」もアメリカ人のルネ・ゼルウィガーだったし、イギリスの女優さんたちはどうしちゃったんだろう。もっとがんばれ!

←人気ブログランキングへ一票、お願いします。

←人気ブログランキングへ一票、お願いします。

久しぶりに映画館に足を向けたら、ネットで座席指定が可能、しかもレディースデイ割引でもOK、とうれしいことになっているのを発見。毎週水曜なら1000円で、しかも好きな席を確保して映画が見られるのだから、これはもっと利用しないとね。もっとも最近、見たいと思う映画がほとんどないのが一番問題なんだけど。

そんななか、大好きなジェイン・オースティンの恋愛話。生涯結婚しなかったジェインが3日だけ婚約していた、その裏話。

このストーリーのどこまでが事実に基づいていて、どこからがフィクションなのかはよく知らない。しかしオースティン・ファンから見ると登場人物の一人ひとりが小説の登場人物を連想させ、実際はもちろん小説の方が元になっているのだろうが、「小説はこの人をモデルにしたのか」と思わせるところが実にうまい。特に母親とかマギー・スミス扮する貴族のいやみなババアとか、「誇りと偏見」から抜け出てきたみたい。

オースティンの小説の中でもそうだが、この時代、女の子のゴールは少しでも金持ちと結婚すること、そして男の評価は年収と財産につきた。それを「女性の自立」という現代に通ずるテーマに結び付けて、ジェインが作家オースティンになる(だから原題がBecoming Jane)という話にした、これまたうまいなあと感心する。とにかく脚本がオースティン・ファンを失望させないところがすばらしい。

俳優では恋人役のジェイムズ・マカボイ。いかにもイギリスの美男で、時代劇が良く似合う。こんなに正統派の男前で現代物ができるのだろうか、と心配になるほど。

肝心のジェイン役はアメリカ人のアン・ハサウェイ。イギリス人を演じて違和感があるわけではないが、どうもこの人、顔の道具が大きすぎてそれが気になる。

「ミス・ポター」もアメリカ人のルネ・ゼルウィガーだったし、イギリスの女優さんたちはどうしちゃったんだろう。もっとがんばれ!

去年の今頃はブータン国王の戴冠式に行くのでわくわくしていた。

今年は夏にムスタン行きを計画していたもののかなわず、チベット文化圏とは縁なし。チベットが恋しいなあ。

というわけで今までに読んだチベット紀行のこと。

最初に読んだチベット紀行はヘディンの「チベット遠征」。

ヘディンは1893年、1899年、1906年と3回ラサを目指し、3回目の遠征でシガツェまで到達したものの、ラサにはとうとう足を踏み入れることができなかった。

ヘディンの場合はたぶんに政治的な背景を持った国の支援を受けた遠征なので、ガイドや大勢のスタッフ、ラクダや馬を伴ったキャラバンでの旅行である。それでも嵐に遭ったり、盗賊に遭ったりとまさに命がけの旅。

しかしこの本の魅力はヘディンの描写する自然の美しさやモンゴル人、チベット人との交流の様子。この本を読むとヘディンと言う人は本当に荒涼とした景色を愛し、この地に生きる人々が好きだったんだと実感できる。未開、野蛮で片付けられかねない遊牧民や猟師の描写が特に暖かくていい。この人、できることなら自分もこの地の猟師になって生きたかったんじゃないだろうか。

次に読んだのは有名な河口慧海の「チベット旅行記」。

19世紀と20世紀の境目に日本人として初めてチベットに入ったこの人は、何がすごいと言って国や宗門などのバックアップは一切なしで、さらには現地のガイドなども雇うことなく、まったくの個人として鎖国状態のラサにまで入り込んでしまったこと。インドやネパールで言葉や習俗を覚えるために時間をかけているので、その意味では用意周到だったのだろうが、かなり無茶な行動と言うべきだろう。よく生きて帰ってこられたものだ。

この人がチベットまで行こうと思い立ったのは仏教の原典を求めてのことだったそうだが、本を読んでいて違和感を覚えたのは苦労して入ったチベットの寺でも「汚い、遅れている」とけなすことが多く、自分がいかにいろいろ「教えてやったか」と自慢が多くて、相手に対する理解や尊敬の念があまり感じられないこと。

この本が書かれたのが1903年、しかも新聞の連載だったので、この時代の自信過剰な日本人の自意識の反映だろうか。しかしやりとげたことの大きさの割にはその後の人生ではあまり評価されていないし、やはり相当の変人だったと思われる。

それぐらいの変人でなければあんな大冒険は達成できないだろうが、個人的にこの人はあまり好きになれそうにない。

「チベット潜行10年」の木村 肥佐生と「秘境西域八年の潜行」の西川一三は河口慧海より50年若く、日中戦争の時代にスパイとしてチベットに入った。

1944年ごろのチベットはいまだ鎖国中で、その描写も大昔のことのように感じるが、木村氏は1989年、西川氏などは去年亡くなっているので実はそんなに遠い過去のことではないというのにまず驚かされる。文章を読んでいても西川氏はともかく、木村氏は明らかに明治時代の河口とはちがう「現代人」だと感じる。

この二人がどのような使命を帯びてチベットに入ったのか、どちらの本にも詳しいことは書いていないが、スパイとしては西川氏よりも木村氏の方が優秀だったのではないだろうか。木村氏の冷静で計画的な行動に比べて、西川氏の方はやや行き当たりばったり。この人、現在の若者だったら絶対に沈没気味のバックパッカーになっていたと思う。

映画になって有名な「Seven Years in Tibet」のハインリッヒ・ハラーも木村、西川と同時期にラサにいた。確か木村氏の方の本に彼のことが出てくるが、チベット人にまぎれてしまう日本人とは違い、金髪碧眼のヨーロッパ人はそれは目だっただろう。

もともとチベットに興味があったわけではなく、インドのイギリス軍収容所から脱出するだけのためにヒマラヤを越えてしまうのだからこの人もすごい。

しかしチベット人が聖なる対象として崇める山をハラーと連れのアウフシュナイターが登山したりスキーしたがったりするのを読むと「やっぱりヨーロッパ人だな」と思う。

今年文庫になって読めるようになったのは多田等観の「チベット滞在記」。

河口慧海より13年後、大谷光端の命によりチベットに入ったこの人のことは名前は知っていたが、ダライ・ラマ13世から正式の許可を受けて入国し、セラ寺で10年も修行していたとは知らなかった。

たった数ヶ月滞在しただけの河口慧海より本格的にチベット仏教を学んだわけだが、学術論文のほかには本を出版せず、「チベット滞在記」も編者の聞き書きなのでずいぶんあっさりしているのがもったいない。ダライ・ラマ13世時代のチベットを最もよく知っていたのはこの人だったろうに。

この本は多田氏の亡くなる10年前、1956年に聞き書きされているが、この時点で既にチベット文化の価値を認め、中国侵略後の変化を危惧しているのはさすがである。もっともこの人も日中戦争中は中国に渡ったりして日本軍に協力していたようなので、木村氏や西川氏の諜報活動につながるような情報提供をしていたのだろうか。

ところで多田等観と同時期にチベットに滞在していた日本人は他に青木文教、矢島保治郎がいて、この人たちの書いたものも読んでみたいと思っていたところアマゾンでこんな本を見つけた。

早速取り寄せてみると、青木文教は本格的なカメラをチベットに持ち込んでいたということで珍しい写真がいっぱい。これは読むのが楽しみ。

早速取り寄せてみると、青木文教は本格的なカメラをチベットに持ち込んでいたということで珍しい写真がいっぱい。これは読むのが楽しみ。

残る矢島保治郎は無銭旅行で世界一周を企てたり、チベット軍の軍事教練をしたりと、この時代のチベット滞在者の中では一番破天荒な人物なのだが、どうも本人の手による本はない様子。残念だ。

←人気ブログランキングへ一票、お願いします。

←人気ブログランキングへ一票、お願いします。

今年は夏にムスタン行きを計画していたもののかなわず、チベット文化圏とは縁なし。チベットが恋しいなあ。

というわけで今までに読んだチベット紀行のこと。

最初に読んだチベット紀行はヘディンの「チベット遠征」。

ヘディンは1893年、1899年、1906年と3回ラサを目指し、3回目の遠征でシガツェまで到達したものの、ラサにはとうとう足を踏み入れることができなかった。

ヘディンの場合はたぶんに政治的な背景を持った国の支援を受けた遠征なので、ガイドや大勢のスタッフ、ラクダや馬を伴ったキャラバンでの旅行である。それでも嵐に遭ったり、盗賊に遭ったりとまさに命がけの旅。

しかしこの本の魅力はヘディンの描写する自然の美しさやモンゴル人、チベット人との交流の様子。この本を読むとヘディンと言う人は本当に荒涼とした景色を愛し、この地に生きる人々が好きだったんだと実感できる。未開、野蛮で片付けられかねない遊牧民や猟師の描写が特に暖かくていい。この人、できることなら自分もこの地の猟師になって生きたかったんじゃないだろうか。

次に読んだのは有名な河口慧海の「チベット旅行記」。

19世紀と20世紀の境目に日本人として初めてチベットに入ったこの人は、何がすごいと言って国や宗門などのバックアップは一切なしで、さらには現地のガイドなども雇うことなく、まったくの個人として鎖国状態のラサにまで入り込んでしまったこと。インドやネパールで言葉や習俗を覚えるために時間をかけているので、その意味では用意周到だったのだろうが、かなり無茶な行動と言うべきだろう。よく生きて帰ってこられたものだ。

この人がチベットまで行こうと思い立ったのは仏教の原典を求めてのことだったそうだが、本を読んでいて違和感を覚えたのは苦労して入ったチベットの寺でも「汚い、遅れている」とけなすことが多く、自分がいかにいろいろ「教えてやったか」と自慢が多くて、相手に対する理解や尊敬の念があまり感じられないこと。

この本が書かれたのが1903年、しかも新聞の連載だったので、この時代の自信過剰な日本人の自意識の反映だろうか。しかしやりとげたことの大きさの割にはその後の人生ではあまり評価されていないし、やはり相当の変人だったと思われる。

それぐらいの変人でなければあんな大冒険は達成できないだろうが、個人的にこの人はあまり好きになれそうにない。

「チベット潜行10年」の木村 肥佐生と「秘境西域八年の潜行」の西川一三は河口慧海より50年若く、日中戦争の時代にスパイとしてチベットに入った。

1944年ごろのチベットはいまだ鎖国中で、その描写も大昔のことのように感じるが、木村氏は1989年、西川氏などは去年亡くなっているので実はそんなに遠い過去のことではないというのにまず驚かされる。文章を読んでいても西川氏はともかく、木村氏は明らかに明治時代の河口とはちがう「現代人」だと感じる。

この二人がどのような使命を帯びてチベットに入ったのか、どちらの本にも詳しいことは書いていないが、スパイとしては西川氏よりも木村氏の方が優秀だったのではないだろうか。木村氏の冷静で計画的な行動に比べて、西川氏の方はやや行き当たりばったり。この人、現在の若者だったら絶対に沈没気味のバックパッカーになっていたと思う。

映画になって有名な「Seven Years in Tibet」のハインリッヒ・ハラーも木村、西川と同時期にラサにいた。確か木村氏の方の本に彼のことが出てくるが、チベット人にまぎれてしまう日本人とは違い、金髪碧眼のヨーロッパ人はそれは目だっただろう。

もともとチベットに興味があったわけではなく、インドのイギリス軍収容所から脱出するだけのためにヒマラヤを越えてしまうのだからこの人もすごい。

しかしチベット人が聖なる対象として崇める山をハラーと連れのアウフシュナイターが登山したりスキーしたがったりするのを読むと「やっぱりヨーロッパ人だな」と思う。

今年文庫になって読めるようになったのは多田等観の「チベット滞在記」。

河口慧海より13年後、大谷光端の命によりチベットに入ったこの人のことは名前は知っていたが、ダライ・ラマ13世から正式の許可を受けて入国し、セラ寺で10年も修行していたとは知らなかった。

たった数ヶ月滞在しただけの河口慧海より本格的にチベット仏教を学んだわけだが、学術論文のほかには本を出版せず、「チベット滞在記」も編者の聞き書きなのでずいぶんあっさりしているのがもったいない。ダライ・ラマ13世時代のチベットを最もよく知っていたのはこの人だったろうに。

この本は多田氏の亡くなる10年前、1956年に聞き書きされているが、この時点で既にチベット文化の価値を認め、中国侵略後の変化を危惧しているのはさすがである。もっともこの人も日中戦争中は中国に渡ったりして日本軍に協力していたようなので、木村氏や西川氏の諜報活動につながるような情報提供をしていたのだろうか。

ところで多田等観と同時期にチベットに滞在していた日本人は他に青木文教、矢島保治郎がいて、この人たちの書いたものも読んでみたいと思っていたところアマゾンでこんな本を見つけた。

早速取り寄せてみると、青木文教は本格的なカメラをチベットに持ち込んでいたということで珍しい写真がいっぱい。これは読むのが楽しみ。

早速取り寄せてみると、青木文教は本格的なカメラをチベットに持ち込んでいたということで珍しい写真がいっぱい。これは読むのが楽しみ。残る矢島保治郎は無銭旅行で世界一周を企てたり、チベット軍の軍事教練をしたりと、この時代のチベット滞在者の中では一番破天荒な人物なのだが、どうも本人の手による本はない様子。残念だ。