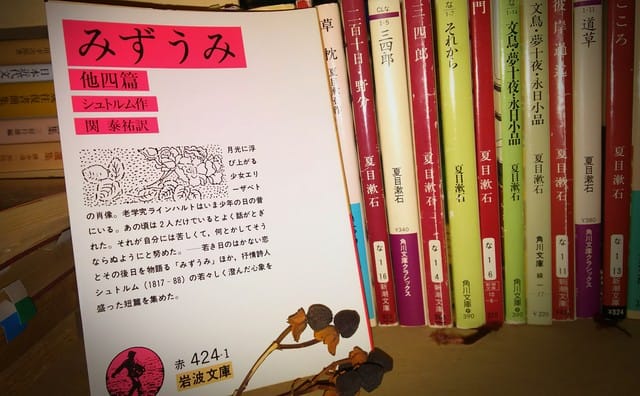

19世紀半ばのドイツの作家、 テオドール・シュトルムの『みずうみ』

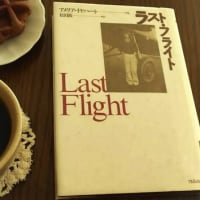

久しく書棚に眠っていたこの本を ふとこの新年に手にして、 まだ読んでいなかったことに気づきました。 読みたい本があり過ぎて、 そのときすぐに とはいかずに、 買った事で納得して後回しになってしまった本のひとつでした。

夕暮れ時の散歩から帰宅した老学者ラインハルト…… 暗くなった自室の肘掛椅子に身体を休めたとき、 窓越しの月光が壁に掛かった一枚の肖像画を浮かび上がらせた。 遠い少年の日々にいつもそばにいた乙女エリーザベトの肖像。 過ぎ去った思い出の物語。。

シュトルム作 『みずうみ 他四篇』 関泰祐・訳 岩波文庫

***

少年の日の初恋、、

無邪気にひたむきに、、 やがて誰よりも愛しいと気づいた初恋の人とは なぜか結ばれない運命。。 結ばれなかったがゆえに美しく、 遥かに懐かしく、 年月を越えて心を占めつづける面影となる…

美しい物語です。

関泰祐先生の解説によれば、 昭和11年の初訳を改訳して 昭和27年におさめたものがこの岩波文庫の版だそうですが、 およそ80年前の美しい言葉は 19世紀のドイツ北方の森や鳥や湖を描写し、 若いラインハルトとエリーザベトのみずみずしい語らいを今に伝えてくれます。

少年ラインハルトがエリーザベトを想って創る詩の翻訳も 現代語訳ではなかなかこのような味わいは得られないでしょう。

森はただ声なきしじま

見やる子のまみのさかしさ、

栗いろの髪にまつわり

日の光流れあふるる

「まみ」… まなざし、 「さかしさ」… この言葉も現代語の意味(賢しい)から捉えると意味が違ってしまいそうです。 ドイツ語がまったく読めないのが無念ですが、 解るなら原語で読んでみたいものです。。

少し『みずうみ』から逸れますが、 この短篇集の最後に入っている「遅咲きの薔薇」という小品の中に、、

「…彼の顔には、明らかに痛ましい切愛の表情が見えたが…」

という一文があり、 〈切愛〉という 他の言葉ではうまく言い表しようの無い、、 けれどもこの文を読んでたしかに感じ取ることの出来る 〈切愛〉という感情が、、 なんだか泣きたくなるような、、 胸がつまるような、、

それが この『みずうみ』の感想にも繋がっている気がして、、 ラインハルトとエリーザベトの 叶わなかった物語も、 ひとことで表わせば 〈切愛〉としか言いようが無いような、、 そんな読後感でした。 、、こんな風に書いていても 自分の言葉足らずがもどかしくなるような… 深い情感につつまれています。

***

ここからは少し内容に触れますが、、 『みずうみ』には多くを語っていない、 説明されていない事柄がいくつもあり、 それゆえに想像の余地のある 深い読みが可能な物語になっています。

例えば、、 ラインハルトは学業のために故郷を離れますが、 彼は学業に熱中するあまり、 それでエリーザベトと疎遠になってしまったのでしょうか? どうもそうではないようにも思えます。

クリスマスイヴの晩に彼がいた学生のたむろする地下酒場、、 そこでのジプシー娘との会話… ラインハルトと彼女は初対面? いえ、そうではないでしょう… 意味深い台詞、 交わすふたりの眼差し、、 「君の美しい罪ぶかい眼のために!」 、、そして 彼の盃を飲み干す娘…

、、その晩 故郷のエリーザベトから届いたプレゼントに ラインハルトは返事を書きますが、 そのときの〈インク壺〉には埃がたまっている… 都会でラインハルトがどんな生活をつづけていたのか、 なんとなく想像されます。

数年後の、 物乞いになった(かつてのジプシー娘とおぼしき)女との再会場面もとても不思議な感情を抱かせます。 そのときにラインハルトが呼ぶ〈ある名前〉、 女が歌う〈昔の歌〉、、 作者はなぜこのジプシー娘を再びここに登場させたのでしょうか…

エリーザベトは結局、 ラインハルトの友人だった 今は領主であり実業家である男の妻になりますが、 ラインハルト自身の職業はどう言ったらいいのでしょう… 学者、であることには間違いないのですが、 〈俚諺〉や〈民謡〉の収集家とは…

、、ラインハルトの仕事(=研究)は実業家などとは程遠い、 旅人のような生活となったことでしょう。。 フォークロアの歌や物語を集め纏める、、 一昨年 シューベルトの「冬の旅」についてのイアン・ボストリッジさんの本を読んでいましたけれど、 あの旅人が村外れで出会った〈辻音楽師〉や、 この「みずうみ」の地下酒場で歌っていたジプシー娘やヴァイオリン弾き、、 社会の片隅で生きる彼ら彼女らの物語が、 初恋にやぶれたあとのラインハルトの生涯の道連れとなっていくのですね… と、、 これはあくまで想像の域ですが、、

***

こうして 読後いろいろな事を考えているうちに、 そういえば漱石の作品とあちらこちらでイメージが重なることに気づきました。

エリーザベトが肖像画のモデルになること、 地位のある人の元へお嫁にいくこと、、 は『三四郎』に。

想いの人が自分の友と結婚してしまうというのも 『それから』や『門』や『こころ』など。

結婚後のエリーザベトと夫エーリッヒの館を ラインハルトが訪ねた時、 エーリッヒは何故か(故意のように)二人を残して留守にし、 二人きりで湖の対岸まで出かけるように命じます、、 その部分はなんとなく『行人』にも似ているし

エリーザベトと鳥籠の(ラインハルトの贈った紅雀が死に、代わりにエーリッヒの贈ったカナリヤを世話しているという予兆的な)場面は、、 こじつけのようだけれども 『文鳥』の中の、 人のところへ嫁いでゆく女の人の思い出に…

、、 などと 想像が拡がってしまったので、 興味が湧いて検索してみたら、 漱石はどうやら 文芸雑誌に掲載された「みずうみ」の抄訳を読んでいたようなのです。 それはこちらの論文に書かれていました⤵

日本におけるシュトルム文学の受容 : 没後百年を記念して 北陸学院短期大学 田中 宏幸

https://ci.nii.ac.jp/naid/110000958466

それによると 漱石はシュトルムの「みずうみ」であると知っていたかどうかは不明で、 漱石蔵書にもシュトルムは見当たりませんが、 漱石が読んだとされる抄訳の内容から察するに 漱石先生の関心を惹きつけるに十分な物語だったように思います (漱石の初恋も成就しなかったとされていますし)、、

上記論文のなかで 漱石が 「『夢の湖』といふ小説」と言及している談話「水まくら」は、 こちらの国立国会図書館デジタルコレクションで読むことができます⤵

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/986233/284

漱石先生はシュトルムについては直接言及していませんが、 もしも その『夢の湖』がシュトルム作であると気づいたならば、 ドイツ語の原書をきっと大学図書館などで繙いて読んでみたのではないのかなぁ、、などと思います。 漱石がロマンを感じて紹介した『エイルヰン物語』なども、 美しい自然と、結婚を誓い合った幼なじみの少女(ロマ=ジプシーのもとで育てられた少女)との生き別れ、、 という情趣あふれる物語でしたから。。

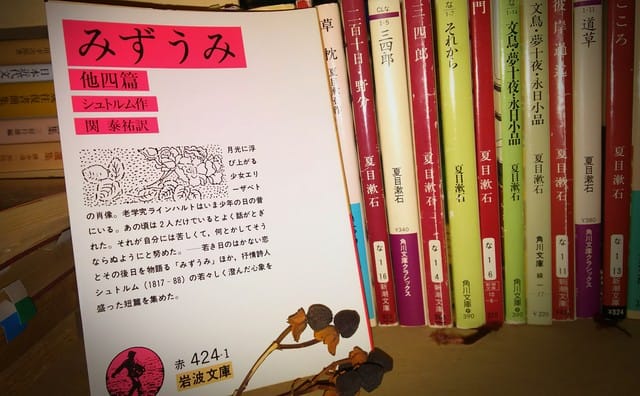

150年も前のシュトルムの作品、、 岩波文庫だけでも4冊も出ているのですね。 作風も30代のこの『みずうみ』から 70歳で没する年の作品『白馬の騎手』まで、 その変遷が読めるのは嬉しいことです。。 今年の読書のおりおりに加えて 読んでいこうと思います。

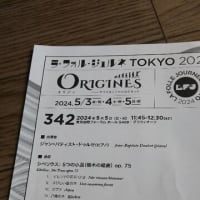

ニューイヤーコンサートの帰りに買った シャンパンを練り込んだクッキー。 ほのかな酸味が美味しかったです。 最近また珈琲をいただくようになりました。

久しく書棚に眠っていたこの本を ふとこの新年に手にして、 まだ読んでいなかったことに気づきました。 読みたい本があり過ぎて、 そのときすぐに とはいかずに、 買った事で納得して後回しになってしまった本のひとつでした。

夕暮れ時の散歩から帰宅した老学者ラインハルト…… 暗くなった自室の肘掛椅子に身体を休めたとき、 窓越しの月光が壁に掛かった一枚の肖像画を浮かび上がらせた。 遠い少年の日々にいつもそばにいた乙女エリーザベトの肖像。 過ぎ去った思い出の物語。。

シュトルム作 『みずうみ 他四篇』 関泰祐・訳 岩波文庫

***

少年の日の初恋、、

無邪気にひたむきに、、 やがて誰よりも愛しいと気づいた初恋の人とは なぜか結ばれない運命。。 結ばれなかったがゆえに美しく、 遥かに懐かしく、 年月を越えて心を占めつづける面影となる…

美しい物語です。

関泰祐先生の解説によれば、 昭和11年の初訳を改訳して 昭和27年におさめたものがこの岩波文庫の版だそうですが、 およそ80年前の美しい言葉は 19世紀のドイツ北方の森や鳥や湖を描写し、 若いラインハルトとエリーザベトのみずみずしい語らいを今に伝えてくれます。

少年ラインハルトがエリーザベトを想って創る詩の翻訳も 現代語訳ではなかなかこのような味わいは得られないでしょう。

森はただ声なきしじま

見やる子のまみのさかしさ、

栗いろの髪にまつわり

日の光流れあふるる

「まみ」… まなざし、 「さかしさ」… この言葉も現代語の意味(賢しい)から捉えると意味が違ってしまいそうです。 ドイツ語がまったく読めないのが無念ですが、 解るなら原語で読んでみたいものです。。

少し『みずうみ』から逸れますが、 この短篇集の最後に入っている「遅咲きの薔薇」という小品の中に、、

「…彼の顔には、明らかに痛ましい切愛の表情が見えたが…」

という一文があり、 〈切愛〉という 他の言葉ではうまく言い表しようの無い、、 けれどもこの文を読んでたしかに感じ取ることの出来る 〈切愛〉という感情が、、 なんだか泣きたくなるような、、 胸がつまるような、、

それが この『みずうみ』の感想にも繋がっている気がして、、 ラインハルトとエリーザベトの 叶わなかった物語も、 ひとことで表わせば 〈切愛〉としか言いようが無いような、、 そんな読後感でした。 、、こんな風に書いていても 自分の言葉足らずがもどかしくなるような… 深い情感につつまれています。

***

ここからは少し内容に触れますが、、 『みずうみ』には多くを語っていない、 説明されていない事柄がいくつもあり、 それゆえに想像の余地のある 深い読みが可能な物語になっています。

例えば、、 ラインハルトは学業のために故郷を離れますが、 彼は学業に熱中するあまり、 それでエリーザベトと疎遠になってしまったのでしょうか? どうもそうではないようにも思えます。

クリスマスイヴの晩に彼がいた学生のたむろする地下酒場、、 そこでのジプシー娘との会話… ラインハルトと彼女は初対面? いえ、そうではないでしょう… 意味深い台詞、 交わすふたりの眼差し、、 「君の美しい罪ぶかい眼のために!」 、、そして 彼の盃を飲み干す娘…

、、その晩 故郷のエリーザベトから届いたプレゼントに ラインハルトは返事を書きますが、 そのときの〈インク壺〉には埃がたまっている… 都会でラインハルトがどんな生活をつづけていたのか、 なんとなく想像されます。

数年後の、 物乞いになった(かつてのジプシー娘とおぼしき)女との再会場面もとても不思議な感情を抱かせます。 そのときにラインハルトが呼ぶ〈ある名前〉、 女が歌う〈昔の歌〉、、 作者はなぜこのジプシー娘を再びここに登場させたのでしょうか…

エリーザベトは結局、 ラインハルトの友人だった 今は領主であり実業家である男の妻になりますが、 ラインハルト自身の職業はどう言ったらいいのでしょう… 学者、であることには間違いないのですが、 〈俚諺〉や〈民謡〉の収集家とは…

、、ラインハルトの仕事(=研究)は実業家などとは程遠い、 旅人のような生活となったことでしょう。。 フォークロアの歌や物語を集め纏める、、 一昨年 シューベルトの「冬の旅」についてのイアン・ボストリッジさんの本を読んでいましたけれど、 あの旅人が村外れで出会った〈辻音楽師〉や、 この「みずうみ」の地下酒場で歌っていたジプシー娘やヴァイオリン弾き、、 社会の片隅で生きる彼ら彼女らの物語が、 初恋にやぶれたあとのラインハルトの生涯の道連れとなっていくのですね… と、、 これはあくまで想像の域ですが、、

***

こうして 読後いろいろな事を考えているうちに、 そういえば漱石の作品とあちらこちらでイメージが重なることに気づきました。

エリーザベトが肖像画のモデルになること、 地位のある人の元へお嫁にいくこと、、 は『三四郎』に。

想いの人が自分の友と結婚してしまうというのも 『それから』や『門』や『こころ』など。

結婚後のエリーザベトと夫エーリッヒの館を ラインハルトが訪ねた時、 エーリッヒは何故か(故意のように)二人を残して留守にし、 二人きりで湖の対岸まで出かけるように命じます、、 その部分はなんとなく『行人』にも似ているし

エリーザベトと鳥籠の(ラインハルトの贈った紅雀が死に、代わりにエーリッヒの贈ったカナリヤを世話しているという予兆的な)場面は、、 こじつけのようだけれども 『文鳥』の中の、 人のところへ嫁いでゆく女の人の思い出に…

、、 などと 想像が拡がってしまったので、 興味が湧いて検索してみたら、 漱石はどうやら 文芸雑誌に掲載された「みずうみ」の抄訳を読んでいたようなのです。 それはこちらの論文に書かれていました⤵

日本におけるシュトルム文学の受容 : 没後百年を記念して 北陸学院短期大学 田中 宏幸

https://ci.nii.ac.jp/naid/110000958466

それによると 漱石はシュトルムの「みずうみ」であると知っていたかどうかは不明で、 漱石蔵書にもシュトルムは見当たりませんが、 漱石が読んだとされる抄訳の内容から察するに 漱石先生の関心を惹きつけるに十分な物語だったように思います (漱石の初恋も成就しなかったとされていますし)、、

上記論文のなかで 漱石が 「『夢の湖』といふ小説」と言及している談話「水まくら」は、 こちらの国立国会図書館デジタルコレクションで読むことができます⤵

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/986233/284

漱石先生はシュトルムについては直接言及していませんが、 もしも その『夢の湖』がシュトルム作であると気づいたならば、 ドイツ語の原書をきっと大学図書館などで繙いて読んでみたのではないのかなぁ、、などと思います。 漱石がロマンを感じて紹介した『エイルヰン物語』なども、 美しい自然と、結婚を誓い合った幼なじみの少女(ロマ=ジプシーのもとで育てられた少女)との生き別れ、、 という情趣あふれる物語でしたから。。

150年も前のシュトルムの作品、、 岩波文庫だけでも4冊も出ているのですね。 作風も30代のこの『みずうみ』から 70歳で没する年の作品『白馬の騎手』まで、 その変遷が読めるのは嬉しいことです。。 今年の読書のおりおりに加えて 読んでいこうと思います。

ニューイヤーコンサートの帰りに買った シャンパンを練り込んだクッキー。 ほのかな酸味が美味しかったです。 最近また珈琲をいただくようになりました。