JP2021-002922、astamuse(アスタミューゼ)

0026

(第1実施形態)

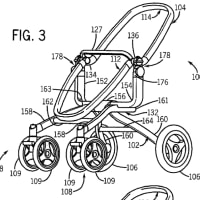

本実施形態に係る回転電機10は、同期式多相交流モータであり、アウタロータ構造(外転構造)のものとなっている。回転電機10の概要を図1乃至図5に示す。図1は、回転電機10の縦断面斜視図であり、図2は、回転電機10の回転軸11に沿う方向での縦断面図であり、図3は、回転軸11に直交する方向での回転電機10の横断面図(図2のIII−III線断面図)であり、図4は、図3の一部を拡大して示す断面図であり、図5は、回転電機10の分解図である。なお、図3では、図示の都合上、回転軸11を除き、切断面を示すハッチングを省略している。以下の記載では、回転軸11が延びる方向を軸方向とし、回転軸11の中心から放射状に延びる方向を径方向とし、回転軸11を中心として円周状に延びる方向を周方向としている。

0027

回転電機10は、大別して、軸受ユニット20と、ハウジング30と、回転子40と、固定子50と、インバータユニット60とを備えている。これら各部材は、いずれも回転軸11と共に同軸上に配置され、所定順序で軸方向に組み付けられることで回転電機10が構成されている。本実施形態の回転電機10は、「界磁子」としての回転子40と、「電機子」としての固定子50とを有する構成となっており、回転界磁形の回転電機として具体化されるものとなっている。

0030

ハウジング30は、円筒状をなす周壁31を有する。周壁31は、その軸方向に対向する第1端と第2端を有する。周壁31は、第1端に端面32と有するとともに、第2端に開口33を有する。開口33は、第2端の全体において開放されている。端面32には、その中央に円形の孔34が形成されており、その孔34に挿通させた状態で、ネジやリベット等の固定具により軸受ユニット20が固定されている。また、ハウジング30内、すなわち周壁31及び端面32により区画された内部スペースには、中空円筒状の回転子40と中空円筒状の固定子50とが収容されている。本実施形態では回転電機10がアウタロータ式であり、ハウジング30内には、筒状をなす回転子40の径方向内側に固定子50が配置されている。回転子40は、軸方向において端面32の側で回転軸11に片持ち支持されている。

0031

回転子40は、中空筒状に形成された磁石ホルダ41と、その磁石ホルダ41の径方向内側に設けられた環状の磁石ユニット42とを有している。磁石ホルダ41は、略カップ状をなし、磁石保持部材としての機能を有する。磁石ホルダ41は、円筒状をなす円筒部43と、同じく円筒状をなしかつ円筒部43よりも小径の固定部(attachment)44と、それら円筒部43及び固定部44を繋ぐ部位となる中間部45とを有している。円筒部43の内周面に磁石ユニット42が取り付けられている。

0033

固定部44の貫通孔44aには回転軸11が挿通される。貫通孔44a内に配置された回転軸11に対して固定部44が固定されている。つまり、固定部44により、回転軸11に対して磁石ホルダ41が固定されている。なお、固定部44は、凹凸を利用したスプライン結合やキー結合、溶接、又はかしめ等により回転軸11に対して固定されているとよい。これにより、回転子40が回転軸11と一体に回転する。

0034

また、固定部44の径方向外側には、軸受ユニット20の軸受21,22が組み付けられている。上述のとおり軸受ユニット20はハウジング30の端面32に固定されているため、回転軸11及び回転子40は、ハウジング30に回転可能に支持されるものとなっている。これにより、ハウジング30内において回転子40が回転自在となっている。

0035

回転子40には、その軸方向に対向する二つの端部の一方にのみ固定部44が設けられており、これにより、回転子40が回転軸11に片持ち支持されている。ここで、回転子40の固定部44は、軸受ユニット20の軸受21,22により、軸方向に異なる2位置で回転可能に支持されている。すなわち、回転子40は、磁石ホルダ41の、その軸方向に対向する二つの端部の一方において、その軸方向に離間する二つの軸受21,22により回転可能に支持されている。そのため、回転子40が回転軸11に片持ち支持される構造であっても、回転子40の安定回転が実現されるようになっている。この場合、回転子40の軸方向中心位置に対して片側にずれた位置で、回転子40が軸受21,22により支持されている。

0045

また、磁石部としての磁石ユニット42は、円筒部43の径方向内側において、周方向に沿って極性が交互に変わるように配置された複数の永久磁石により構成されている。これにより、磁石ユニット42は、周方向に複数の磁極を有する。ただし、磁石ユニット42の詳細については後述する。

0046

固定子50は、回転子40の径方向内側に設けられている。固定子50は、略筒状(環状)に巻回形成された固定子巻線51と、その径方向内側に配置されたベース部材としての固定子コア52とを有しており、固定子巻線51が、所定のエアギャップを挟んで円環状の磁石ユニット42に対向するように配置されている。固定子巻線51は複数の相巻線よりなる。それら各相巻線は、周方向に配列された複数の導線が所定ピッチで互いに接続されることで構成されている。本実施形態では、U相、V相及びW相の3相巻線と、X相、Y相及びZ相の3相巻線とを用い、それら3相の巻線を2つ用いることで、固定子巻線51が6相の相巻線として構成されている。

0073

上述のとおり、ケーシング64に囲まれた空間内に電気コンポーネント62が収容され、その外側に、ハウジング30、回転子40及び固定子50が層状に設けられている構成によれば、インバータ回路で生じる電磁ノイズが好適にシールドされるようになっている。すなわち、インバータ回路では、所定のキャリア周波数によるPWM制御を利用して各半導体モジュール66でのスイッチング制御が行われ、そのスイッチング制御により電磁ノイズが生じることが考えられるが、その電磁ノイズを、電気コンポーネント62の径方向外側のハウジング30、回転子40、固定子50等により好適にシールドできる。

0079

一般に、回転電機における固定子の構成として、積層鋼板よりなりかつ円環状をなす固定子コアに周方向に複数のスロットを設け、そのスロット内に固定子巻線を巻装するものが知られている。具体的には、固定子コアは、ヨークから所定間隔で径方向に延びる複数のティースを有しており、周方向に隣り合うティース間にスロットが形成されている。そして、スロット内に、例えば径方向に複数層の導線が収容され、その導線により固定子巻線が構成されている。

0089

以下に、上述した固定子50のスロットレス構造、固定子巻線51の扁平導線構造、及び磁石ユニット42の極異方構造について個別に説明を加える。ここではまずは、固定子50におけるスロットレス構造と固定子巻線51の扁平導線構造とを説明する。図8は、回転子40及び固定子50の横断面図であり、図9は、図8に示す回転子40及び固定子50の一部を拡大して示す図である。図10は、図11のX‐X線に沿った固定子50の横断面を示す断面図であり、図11は、固定子50の縦断面を示す断面図である。また、図12は、固定子巻線51の斜視図である。なお、図8及び図9には、磁石ユニット42における磁石の磁化方向を矢印にて示している。

0090

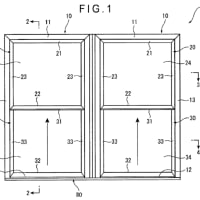

図8乃至図11に示すように、固定子コア52は、軸方向に複数の電磁鋼板が積層され、かつ径方向に所定の厚さを有する円筒状をなしており、回転子40側となる径方向外側に固定子巻線51が組み付けられるものとなっている。固定子コア52において、回転子40側の外周面が導線設置部(導体エリア)となっている。固定子コア52の外周面は凹凸のない曲面状をなしており、その外周面において周方向に所定間隔で複数の導線群81が配置されている。

固定子コア52は、回転子40を回転させるための磁気回路の一部となるバックヨークとして機能する。この場合、周方向に隣り合う各2つの導線群81の間には軟磁性材からなるティース(つまり、鉄心)が設けられていない構成(つまり、スロットレス構造)となっている。本実施形態において、それら各導線群81の間隙56には、封止部材57の樹脂材料が入り込む構造となっている。つまり、固定子50において、周方向における各導線群81の間に設けられる導線間部材が、非磁性材料である封止部材57として構成されている。封止部材57の封止前の状態で言えば、固定子コア52の径方向外側には、それぞれ導線間領域である間隙56を隔てて周方向に所定間隔で導線群81が配置されており、これによりスロットレス構造の固定子50が構築されている。言い換えれば、各導線群81は、後述するように二つの導線(conductor)82からなり、固定子50の周方向に隣り合う各二つの導線群81の間は、非磁性材のみが占有している。この非磁性材とは、封止部材57以外に空気などの非磁性気体や非磁性液体などをも含む。なお、以下において、封止部材57は導線間部材(conductor-to- conductor member)ともいう。

0092

図10に示すように、固定子巻線(すなわち電機子巻線)51は、所定の厚みT2(以下、第1寸法とも言う)と幅W2(以下、第2寸法とも言う)を有するように形成されている。厚みT2は、固定子巻線51の径方向において互いに対向する外側面と内側面との間の最短距離である。幅W2は、固定子巻線51の多相(実施例では3相:U相、V相及びW相の3相あるいはX相、Y相及びZ相の3相)の一つとして機能する固定子巻線51の一部分の固定子巻線51の周方向の長さである。具体的には、図10において、周方向に隣り合う2つの導線群81が3相の内の一つである例えばU相として機能する場合、周方向において当該2つの導線群81の端から端までの幅W2である。そして、厚みT2は幅W2より小さくなっている。

0101

固定子コア52の径方向外側における各導線群81は、断面が扁平矩形状をなす複数の導線82が固定子コア52の径方向に並べて配置されて構成されている。各導線82は、横断面において「径方向寸法<周方向寸法」となる向きで配置されている。これにより、各導線群81において径方向の薄肉化が図られている。また、径方向の薄肉化を図るとともに、導体領域が、ティースが従来あった領域まで平らに延び、扁平導線領域構造となっている。これにより、薄肉化により断面積が小さくなることで懸念される導線の発熱量の増加を、周方向に扁平化して導体の断面積を稼ぐことで抑えている。なお、複数の導線を周方向に並べ、かつそれらを並列結線とする構成であっても、導体被膜分の導体断面積低下は起こるものの、同じ理屈に依る効果が得られる。なお、以下において、導線群81のそれぞれ、および導線82のそれぞれを、伝導部材(conductive member)とも言う。

0107

導線82(conductor)は、導体(conductor body)82aの表面が絶縁被膜82bにより被覆された被覆導線よりなり、径方向に互いに重なる導線82同士の間、及び導線82と固定子コア52との間においてそれぞれ絶縁性が確保されている。この絶縁被膜82bは、後述する素線86が自己融着被覆線であるならその被膜、又は、素線86の被膜とは別に重ねられた絶縁部材で構成されている。なお、導線82により構成される各相巻線は、接続のための露出部分を除き、絶縁被膜82bによる絶縁性が保持されるものとなっている。露出部分としては、例えば、入出力端子部や、星形結線とする場合の中性点部分である。導線群81では、樹脂固着や自己融着被覆線を用いて、径方向に隣り合う各導線82が相互に固着されている。これにより、導線82同士が擦れ合うことによる絶縁破壊や、振動、音が抑制される。

0115

各導線82は、固定子巻線51の周方向に所定の配置パターンで配置されるように折り曲げ形成されており、これにより、固定子巻線51として相ごとの相巻線が形成されている。図12に示すように、固定子巻線51では、各導線82のうち軸方向に直線状に延びる直線部83によりコイルサイド部53が形成され、軸方向においてコイルサイド部53よりも両外側に突出するターン部84によりコイルエンド54,55が形成されている。各導線82は、直線部83とターン部84とが交互に繰り返されることにより、波巻状の一連の導線として構成されている。直線部83は、磁石ユニット42に対して径方向に対向する位置に配置されており、磁石ユニット42の軸方向外側となる位置において所定間隔を隔てて配置される同相の直線部83同士が、ターン部84により互いに接続されている。なお、直線部83が「磁石対向部」に相当する。

0116

本実施形態では、固定子巻線51が分布巻きにより円環状に巻回形成されている。この場合、コイルサイド部53では、相ごとに、磁石ユニット42の1極対に対応する間隔で周方向に直線部83が配置され、コイルエンド54,55では、相ごとの各直線部83が、略V字状に形成されたターン部84により互いに接続されている。1極対に対応して対となる各直線部83は、それぞれ電流の向きが互いに逆になるものとなっている。また、一方のコイルエンド54と他方のコイルエンド55とでは、ターン部84により接続される一対の直線部83の組み合わせがそれぞれ相違しており、そのコイルエンド54,55での接続が周方向に繰り返されることにより、固定子巻線51が略円筒状に形成されている。

0119

ここで、固定子巻線51における導線82の巻回構造を具体的に説明する。本実施形態では、波巻にて形成された複数の導線82を、径方向に隣接する複数層(例えば2層)に重ねて設ける構成としている。図15(a)、図15(b)は、n層目における各導線82の形態を示す図であり、図15(a)には、固定子巻線51の側方から見た導線82の形状を示し、図15(b)には、固定子巻線51の軸方向一側から見た導線82の形状を示している。なお、図15(a)、図15(b)では、導線群81が配置される位置をそれぞれD1,D2,D3,…と示している。また、説明の便宜上、3本の導線82のみを示しており、それを第1導線82_A、第2導線82_B、第3導線82_Cとしている。

0120

各導線82_A〜82_Cでは、直線部83が、いずれもn層目の位置、すなわち径方向において同じ位置に配置され、周方向に6位置(3×m対分)ずつ離れた直線部83同士がターン部84により互いに接続されている。換言すると、各導線82_A〜82_Cでは、いずれも回転子40の軸心を中心とする同一の円上において、固定子巻線51の周方向に隣接して並ぶ7個の直線部83の両端の二つが一つのターン部84により互いに接続されている。例えば第1導線82_Aでは、一対の直線部83がD1,D7にそれぞれ配置され、その一対の直線部83同士が、逆V字状のターン部84により接続されている。また、他の導線82_B,82_Cは、同じn層目において周方向の位置を1つずつずらしてそれぞれ配置されている。この場合、各導線82_A〜82_Cは、いずれも同じ層に配置されるため、ターン部84が互いに干渉することが考えられる。そのため本実施形態では、各導線82_A〜82_Cのターン部84に、その一部を径方向にオフセットした干渉回避部を形成することとしている。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます