昨年2024年11月3日はまたまた近所の科学大(東工大)工大祭に行きロック研究会を鑑賞しました。

ギターの教授の方は今回はイバニーズ、弾き易そうでバリバリシュレッドされていました。

工大祭2024 科学大(東工大)×理研 CPRバンド 【LOUDNESS, 聖飢魔II, EARTHSHAKER, X JAPAN】

次回はもっとイングヴェイを聞かせてくださ~い!

5月11日(土)は20年振りに再会した地元広島の友人と共に、イングヴェイのライブを観にお台場のZeppダイバシティへ。

ゆりかもめ台場駅で降りましたが、この会場への案内や表示が少な過ぎてどこにあるのかサッパリ分からない。

ダイバシティ東京の建物内にあるんですが内部や周辺にとにかく案内が少な過ぎる。

苦労して到着、友人と合流、列に並んで17時開場、18時スタート。

周囲には私同様イングヴェイTシャツを着た50代以上と思しきオッサン共が約半分、あとはそれより若い世代の野郎ファンが4割、オバちゃんが5%、バリバリ長髪メタル兄いと若いオネーチャンが極僅か。イングヴェイ40年の歴史を感じさせます。

オープニングから圧倒的な存在感、目の前で見るイングヴェイに体が震える思いでした。調子良さそうで結構ちゃんと弾いており、ヒロシマモナムールまでやってくれた。速弾き王者イングヴェイのカリスマ性、カッコよさはもう超絶的、動物で言うなら間違いなく百獣の王ライオン!老年に入ったものの、まだまだパワーは圧倒的、対抗できるライバルはほとんどいない、それがこちらに向かって突進して来る!

弦を引きちぎり始めた時にはとうとう伝説のギター破壊が始まるかと思いましたがそれは無く、初来日公演を思わせるディレイパフォーマンス。専属ボーカルもいないワンマンショーですがもう慣れて諦めたし、十分にエンターテインメントを提供してくれたし、彼の自信に満ち溢れた演奏、表情、アクションからパワーを貰いました。

VIP席(2.2諭吉!)でステージから7~8メートルくらいの場所で、音量が兎に角凄まじい!2回くらい本当に鼓膜が破れそうで思わず耳を塞ぎました。

特にイングヴェイがエフェクター使って音をキュルキュル、ギャンギャンさせた時が酷く、多分耳の限界に近いと思います。大音響による感覚細胞の破壊は元に戻らないと聞くし、PAは気を付けないとヤバいんじゃないかと思いました。

帰路は昔職場のあった懐かしの新橋で一杯、ニュー新橋ビルの地下に入りましたがガラガラ。

呼び込み店員はほとんど全員外国の方らしき。入った8畳ほどの店の店員二人も中国系のお姉さん。

店出て11時頃新橋周辺を歩くと呼び込みが多くてちょっとうんざり。

もう来日は無いかも知れないし、一生の思い出になりました。

ヤングギターでイングヴェイ特集を発見、アマゾンで速攻ゲット。

最後にヤングギター誌を買ったのは多分二十歳の上京前だったので35年ぶり。

あのライジングフォースアルバムから40年か・・・63年生まれのイングヴェイも御年60歳。

でもあまり大御所感を感じさせることなく、相変わらずの唯我独尊振りで、今回もイングヴェイ節が随所に。

NO PAROLE FROM ROCK'N ROLLもソロ・アルバムなんだとか(笑)

画家が絵を描くのと同じで、他人とのケミストリーやインプットは不要だ、という主張は確かに一貫している。

が、「全部オレが作った」と言う主張はどう考えてもおかしい・・・が、それがイングヴェイなので仕方がない。

サウンドに関してはアルカトラス等、初期のは音が薄くて好きじゃないんだとか。

私は逆にあのシングルコイルの薄さ、ジャリジャリした音が好きですが。

「コンプレッションを思いっきり入れて」音を作るっていうのは意外でした。

兎にも角にもカッコいいイングヴェイです。

懐かしのLPレコード群が到着!

これらは全部35年前の上京前には持っていましたが引っ越しや何やらで実家の家族が処分。

イングヴェイ関連は残したつもりだったのに、写真のアルカトラスとスティーラーも行方不明。

どうせCD時代だから不要だろうと思ってましたが最近レコードが欲しくなり、まとめてヤフオクゲット。

プレーヤーが無いので当分聞けませんが、このジャケットを眺めるだけで価値があります。

当時は7つ年上の姉が洋楽好きでミュージックライフ誌を毎月購入、LPが多分100枚くらい、パープル、グランドファンクレイルロード、ツェッペリン、スージークワトロ、キッス、クラプトンにジェフベック等のロックから、ビートルズ、サイモンとガーファンクル、シカゴ、ビージーズなどのポップス、佐野元春、浜省、YMOなど邦楽。

ぜ~んぶ処分、売ったならまだ分かるが捨てたと言う。確かにメルカリもヤフオクも無かったが、そこに愛は無いんかい?

(あのサラ金屋のセリフ「そこに愛はあるんか?」…オマエが言うな)

真逆またLPで聞きたくなるとは。

50半ばとなった現在聞く音楽は大体決まっているし、少々面倒でもある意味構えて聞きたい。

中学・高校生の頃、買ったばかりのLPを初めて聞く時のように。

イングヴェイファンのオッサンによくあるパターンで、私もイングヴェイを知る前の中学・高校生の頃はリッチーファン。当時初体験した「ライブハウス」の雰囲気に浸ろうと、昼間カーテンを閉め電気を暗くした部屋で一人コークハイなんかを飲みながらボリューム上げたステレオでレインボーを聴き、悦に入っておりました。

この2枚のジャケットを見ると微笑ましい。

イングヴェイもリッチーが大好きだったんだろうなあ~!

ソニーのブルートゥースヘッドホンを購入しました。

商品名:ソニー(SONY) ワイヤレスヘッドホン WH-CH520

購入時価格:6682円(税込み)(参考価格7700円)

少しネット情報を調べただけですが、この商品は値段もリーズナブルで操作もシンプル、音質も良いらしく、ソニーブランドへの信頼もあり決めました。

これでネトフリの海外ドラマを観たら会話が格段に、別次元に聞き取り易くなり感動しました。

聞き取れないのは日本人だからと諦めていましたが、単に音量が小さかったのかも。実際の会話場面では近くで聞こえる場合が多いでしょうし。

同時に購入したテレビ用トランスミッター

サンワダイレクト Bluetoothトランスミッター テレビ用 2台同時にapt-X LL接続 USB給電 光デジタル 3.5mm 同軸デジタル 400-BTAD011

購入時価格:5980円(税込み)

これをレグザに取付てバッチリ、音声の遅れはほんの僅か感じる程度で実用上問題ありません。

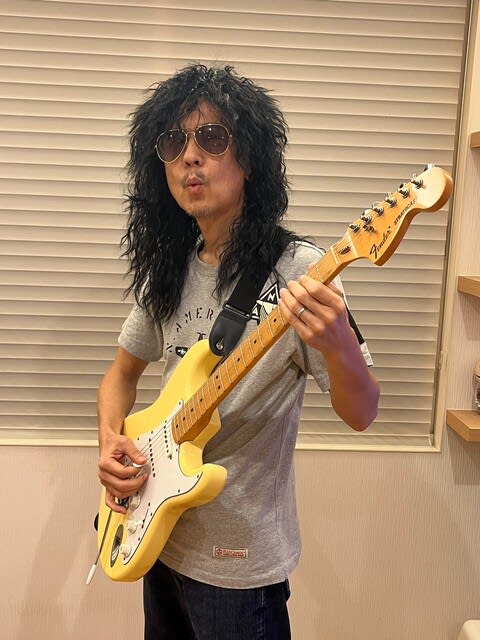

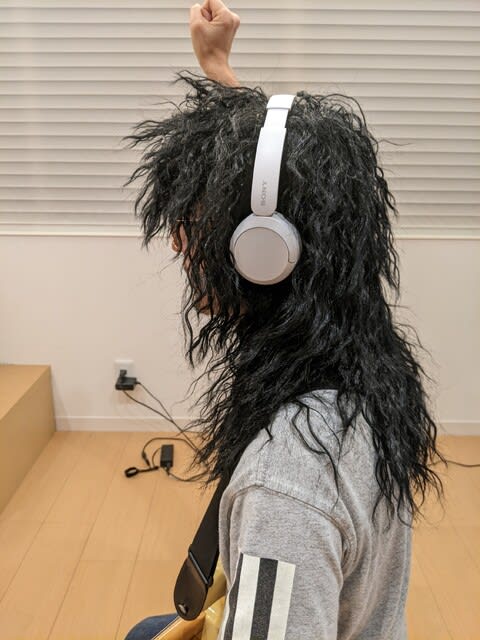

特許翻訳者のヨングヴェイ・K・マルムスティーンさんに装着してもらいました。

いつも黒のピチピチレザーパンツのイメージの彼ですが、自宅では意外にもアメカジスタイルのようです。

いや~長髪って暑いんですね(-_-;)

新年明けましておめでとうございます。

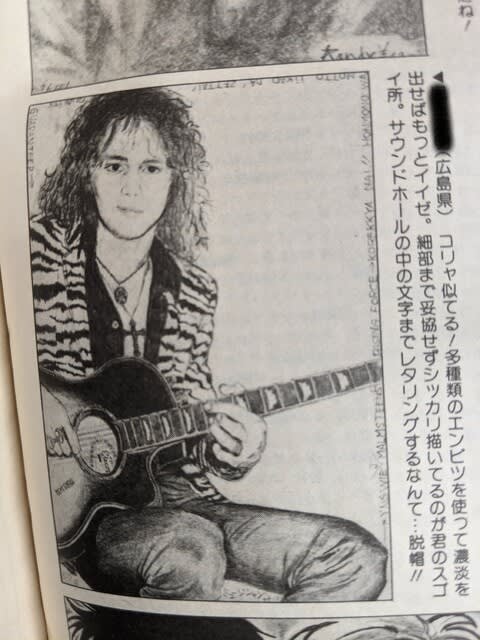

さて、陰影ならぬイングヴェイ。ヨウツベには多くのイングヴェイ奏法解説、コピー動画がアップされています。最近それらに影響されて練習しています。当時は「マネージャー公認」を謳うファンクラブにも入っていたし、1984年高1の夏休みは「ヒロシマ・モナムール」のソロを毎日練習、ヤングギター誌は必読でイラスト投稿したり、1984年中野サンプラザのライブビデオを舐めるように何度も繰り返し観ていました。

なかでも凄いと思うのがSatsumaさん。

これぞ完コピ。解説DVDも購入して観ましたが、サウンド、テクニック、ノリ等、イングヴェイ奏法の神髄に迫って、いや極めています。いつか経営されている大阪のお好み焼き屋さんを訪問したいと思っています。

海外でも凄い人が目白押しですが、中でもこのCesario Filhoとういう方はピカイチ、完璧にイングヴェイのテクニック、サウンドを再現、否、自家薬籠中の物としています。

イングヴェイスタイルと言えばケリーサイモンズ氏も凄い。オリジナル曲も発表されてます。

高校時代、イングヴェイのコピーをするたびに悩んだのが弦移動時のピッキング。私はイングヴェイはオルタネートでフルピッキングだろうと勝手に思い込んでそうしようとすると、弦移動時にインサイドピッキングになったりして速くスムースに弾き切れない。

(ひょっとして、ダウン・ダウン、アップ・アップなのでは・・・?)と思ったこともありましたが、そのあまりの違和感に(いやいや、それはないだろう)と自己否定したものです。

色んな動画を観て改めて分かったのは、結局、イングヴェイは意外とプリング・ハンマリングを多用している、特に弦移動時。そしてトレードマークであるエコノミーピッキング。言われてみればそりゃそうだよなと思う、イングヴェイの「クセ」のようなもので、3連符からの速弾き突入や5連符の絶妙な配合とも相まって、独特のタイム感、スピード感が表現されているのだと実感しました。

実に効率的、合理的なピッキングで、誠に無駄が無い。バイオリンのフレーズをコピーする過程で自然に獲得した技術と思いますが、やはり天才。凄まじいスピードでパガニーニのようなフレーズを連続的に繰り出す。まさにMore is moreであって、物凄いエネルギーが凝縮されている。デビュー時二十歳くらいでこのネオクラシカル・シュレッド・ハードロックギタースタイルを確立していたのですから、Yngwie is Godと言いたくもなります。

イングヴェイがワンパターンという人もいますが、じゃあBBキングやクラプトンのブルースフレーズはどうなのか?あれもワンパターンとも言えるが詰まらないと言う人はいない。同様にイングヴェイのフレージングも「イングヴェイスタイル」であって、それを確立したという意味でロックギターにおける画期的なギタリストであることは間違いありません。

世の中スゴイギタリストは枚挙に暇がありませんが、イングヴェイ・J・マルムスティーンは私の永遠のヒーローです。