2017年11月13日(月)⛅

■「ユーシン渓谷」

神奈川県足柄上郡山北町の玄倉川にある渓谷のこと。丹沢大山国定公園に属し、「丹沢の秘境」とも呼ばれている景勝地です。

▼「名前の由来」

西丹沢の丹沢湖上流にあるユーシン渓谷(山北町)の紅葉が最盛期を迎えている。谷が深く、水勢勇ましいその様子から「湧津」と名付と言う。丹沢山地の主峰を源流とする玄倉川沿いの林道約9キロがハイキングコースになっている。

▼「アクセス」

小田急線新松田駅・JR御殿場線松田駅から「西丹沢自然教室」行きの富士急湘南バス(07:14)に乗り継ぎ、40分余り乗りで沢湖畔の「玄倉」で下車。 ▼玄倉付近

▼玄倉付近

▼ユーシンロッジまでは片道約9キロ、往復で約6時間かかります。

▼ユーシンロッジまでは片道約9キロ、往復で約6時間かかります。

橋を渡ると、 玄倉川沿いにある林道をそのまま真っ直ぐ進んでいきます。

▼玄倉林道のゲートが設置されている。

▼カエデやブナ、ナラなどの木々が黄や赤に色づき、山肌を色鮮やかに染めている。

▼カエデやブナ、ナラなどの木々が黄や赤に色づき、山肌を色鮮やかに染めている。 ▼「小川谷出合」

▼「小川谷出合」

西丹沢県民の森への林道との分岐「立間大橋」です。

■その後、歩き続けると3つのトンネルがありますがどのトンネルも明かりのない暗いトンネルなのでヘッドライトを照らしながら歩く。

■その後、歩き続けると3つのトンネルがありますがどのトンネルも明かりのない暗いトンネルなのでヘッドライトを照らしながら歩く。

▼1つ目のトンネル「境隧道」

明かりは全くなし。素掘りではなく壁は補強されています。

▼2つ目のトンネル「青崩洞門」長さ327m、カーブしていて出口の明かりが見えないので真っ暗だ。電灯なしでは一歩も歩けません。

▼2つ目のトンネル「青崩洞門」長さ327m、カーブしていて出口の明かりが見えないので真っ暗だ。電灯なしでは一歩も歩けません。

トンネルは途中から洞門になっていて、出てみるとスゴイ崖につくられているのがわかります。

トンネルは途中から洞門になっていて、出てみるとスゴイ崖につくられているのがわかります。

▼ユーシン渓谷の様子

▼ユーシン渓谷の様子

▼小さな滝が流れています。

▼小さな滝が流れています。

▼道は贅沢な紅葉落葉の絨毯。

▼道は贅沢な紅葉落葉の絨毯。 ▼3つ目のトンネル

▼3つ目のトンネル

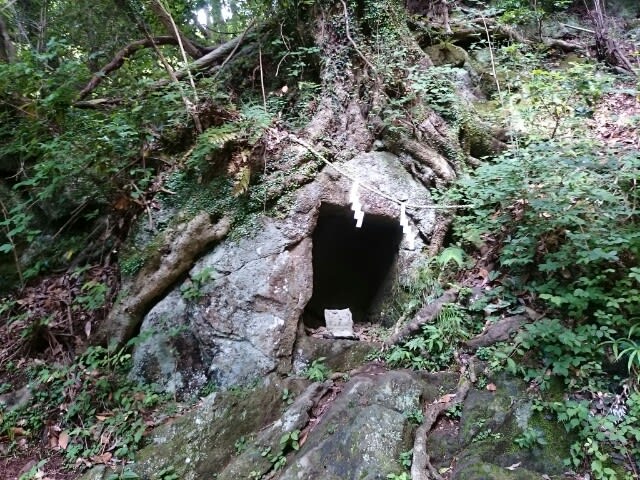

渓谷沿いの道には、岩肌が露出した“素掘りのトンネル”が残されている。

▼トンネルを抜けるとこれまでとは違う新しい景色が見えたり、写真で撮るととても綺麗に映ったりと趣に満ちたスポットです。

▼トンネルを抜けるとこれまでとは違う新しい景色が見えたり、写真で撮るととても綺麗に映ったりと趣に満ちたスポットです。

■山峡の小型ダム「玄倉第二発電所(玄倉ダム)」は放流中でユーシンブルーは見られませんでした。

■山峡の小型ダム「玄倉第二発電所(玄倉ダム)」は放流中でユーシンブルーは見られませんでした。

■その外の隧道

■その外の隧道

■ユーシン渓谷沿いの玄倉林道で咲いていた花

■ユーシン渓谷沿いの玄倉林道で咲いていた花

▼リンドウ ▼イワシャジン

▼イワシャジン ▼リュウノウギク

▼リュウノウギク ▼ボタンツル

▼ボタンツル ▼みつまた

▼みつまた ■ユーシンロッジ(折り返し)&周辺

■ユーシンロッジ(折り返し)&周辺

▼ユーシン沢に架かる橋

▼ユーシン沢に架かる橋

■「帰りコース」

■「帰りコース」

玄倉バス乗車時間(15:06)~谷峨駅(JR東海)~松田駅~新松田駅(小田急)~相模大野駅

■「ユーシン渓谷」

神奈川県足柄上郡山北町の玄倉川にある渓谷のこと。丹沢大山国定公園に属し、「丹沢の秘境」とも呼ばれている景勝地です。

▼「名前の由来」

西丹沢の丹沢湖上流にあるユーシン渓谷(山北町)の紅葉が最盛期を迎えている。谷が深く、水勢勇ましいその様子から「湧津」と名付と言う。丹沢山地の主峰を源流とする玄倉川沿いの林道約9キロがハイキングコースになっている。

▼「アクセス」

小田急線新松田駅・JR御殿場線松田駅から「西丹沢自然教室」行きの富士急湘南バス(07:14)に乗り継ぎ、40分余り乗りで沢湖畔の「玄倉」で下車。

▼玄倉付近

▼玄倉付近

▼ユーシンロッジまでは片道約9キロ、往復で約6時間かかります。

▼ユーシンロッジまでは片道約9キロ、往復で約6時間かかります。橋を渡ると、 玄倉川沿いにある林道をそのまま真っ直ぐ進んでいきます。

▼玄倉林道のゲートが設置されている。

▼カエデやブナ、ナラなどの木々が黄や赤に色づき、山肌を色鮮やかに染めている。

▼カエデやブナ、ナラなどの木々が黄や赤に色づき、山肌を色鮮やかに染めている。 ▼「小川谷出合」

▼「小川谷出合」西丹沢県民の森への林道との分岐「立間大橋」です。

■その後、歩き続けると3つのトンネルがありますがどのトンネルも明かりのない暗いトンネルなのでヘッドライトを照らしながら歩く。

■その後、歩き続けると3つのトンネルがありますがどのトンネルも明かりのない暗いトンネルなのでヘッドライトを照らしながら歩く。▼1つ目のトンネル「境隧道」

明かりは全くなし。素掘りではなく壁は補強されています。

▼2つ目のトンネル「青崩洞門」長さ327m、カーブしていて出口の明かりが見えないので真っ暗だ。電灯なしでは一歩も歩けません。

▼2つ目のトンネル「青崩洞門」長さ327m、カーブしていて出口の明かりが見えないので真っ暗だ。電灯なしでは一歩も歩けません。

トンネルは途中から洞門になっていて、出てみるとスゴイ崖につくられているのがわかります。

トンネルは途中から洞門になっていて、出てみるとスゴイ崖につくられているのがわかります。

▼ユーシン渓谷の様子

▼ユーシン渓谷の様子

▼小さな滝が流れています。

▼小さな滝が流れています。

▼道は贅沢な紅葉落葉の絨毯。

▼道は贅沢な紅葉落葉の絨毯。 ▼3つ目のトンネル

▼3つ目のトンネル渓谷沿いの道には、岩肌が露出した“素掘りのトンネル”が残されている。

▼トンネルを抜けるとこれまでとは違う新しい景色が見えたり、写真で撮るととても綺麗に映ったりと趣に満ちたスポットです。

▼トンネルを抜けるとこれまでとは違う新しい景色が見えたり、写真で撮るととても綺麗に映ったりと趣に満ちたスポットです。

■山峡の小型ダム「玄倉第二発電所(玄倉ダム)」は放流中でユーシンブルーは見られませんでした。

■山峡の小型ダム「玄倉第二発電所(玄倉ダム)」は放流中でユーシンブルーは見られませんでした。

■その外の隧道

■その外の隧道

■ユーシン渓谷沿いの玄倉林道で咲いていた花

■ユーシン渓谷沿いの玄倉林道で咲いていた花▼リンドウ

▼イワシャジン

▼イワシャジン ▼リュウノウギク

▼リュウノウギク ▼ボタンツル

▼ボタンツル ▼みつまた

▼みつまた ■ユーシンロッジ(折り返し)&周辺

■ユーシンロッジ(折り返し)&周辺

▼ユーシン沢に架かる橋

▼ユーシン沢に架かる橋

■「帰りコース」

■「帰りコース」玄倉バス乗車時間(15:06)~谷峨駅(JR東海)~松田駅~新松田駅(小田急)~相模大野駅

▼毛無山登山口駐車場

▼毛無山登山口駐車場 ▼「登山コース」

▼「登山コース」 ▼毛無山登山口(文化洞トンネル)

▼毛無山登山口(文化洞トンネル)

▼毛無山へはさわやかな樹林コースですが、急な登山道が続く。

▼毛無山へはさわやかな樹林コースですが、急な登山道が続く。

▼毛無山上部からは、富士山方面のすばらしい景色が堪能できます。逆光で残念です。

▼毛無山上部からは、富士山方面のすばらしい景色が堪能できます。逆光で残念です。

▼ 毛無山山頂(1500m)に到着!

▼ 毛無山山頂(1500m)に到着!

天候に恵まれ雄大な富士山を眺めることができました。

天候に恵まれ雄大な富士山を眺めることができました。 ■毛無山から十二ヶ岳へ

■毛無山から十二ヶ岳へ

▼とくに毛無山から続く尾根は、一ヶ岳から十二ヶ岳までのピーク間に、岩場のアップダウンがいくつか現れます。

▼とくに毛無山から続く尾根は、一ヶ岳から十二ヶ岳までのピーク間に、岩場のアップダウンがいくつか現れます。

▼十二ケ岳への縦走路に入る。急斜面のロープ場や岩場のアップダウンを繰り返しながら進む。

▼十二ケ岳への縦走路に入る。急斜面のロープ場や岩場のアップダウンを繰り返しながら進む。

▼このコース最大の難所である。まずは岩場を下り、つぎは滑り易い斜面と変わる。

▼このコース最大の難所である。まずは岩場を下り、つぎは滑り易い斜面と変わる。 ▼下り切ると、十一ヶ岳と十二ヶ岳の間に、5m程の頼りないつり橋を渡る。

▼下り切ると、十一ヶ岳と十二ヶ岳の間に、5m程の頼りないつり橋を渡る。

▼十一ヶ岳から見た十二ヶ岳全容

▼十一ヶ岳から見た十二ヶ岳全容 ■十二ヶ岳山頂(1683m)上部に社があり、富士山を眼前にします。

■十二ヶ岳山頂(1683m)上部に社があり、富士山を眼前にします。 ▼残念ながら雲が出てきて、富士山は雲に覆われてしまいました。

▼残念ながら雲が出てきて、富士山は雲に覆われてしまいました。 ▼眼下に西湖がよく見えます。

▼眼下に西湖がよく見えます。 ▼急にガスってしまい、視界不良、ひたすら下山します。十二ケ岳頂上で、下山コースを間違えたみたいで、鬼ケ岳経由する破目になりました。

▼急にガスってしまい、視界不良、ひたすら下山します。十二ケ岳頂上で、下山コースを間違えたみたいで、鬼ケ岳経由する破目になりました。

長いコースとなり、歩き疲れた!下山は西湖いやしの里根場近くです。

長いコースとなり、歩き疲れた!下山は西湖いやしの里根場近くです。 ▼帰りは温泉♨「いずみの湯」にて汗流し。

▼帰りは温泉♨「いずみの湯」にて汗流し。

軽食「吉田うどんセット」

軽食「吉田うどんセット」 ▼毛無山、十二ヶ岳、鬼ケ岳縦走登山後の帰りに立ち寄った「ふじさんミュージアム(歴史民俗博物館)」です。もみじ回廊(長さ約180m)がライトアップされ、約60本のイロハモミジの紅葉が幻想的でした。(富士吉田市)

▼毛無山、十二ヶ岳、鬼ケ岳縦走登山後の帰りに立ち寄った「ふじさんミュージアム(歴史民俗博物館)」です。もみじ回廊(長さ約180m)がライトアップされ、約60本のイロハモミジの紅葉が幻想的でした。(富士吉田市)

古民家

古民家 ライトアップされた柿

ライトアップされた柿

▼午後10時30分、会津駒ヶ岳滝沢登山口駐車場にて前泊(車内泊)。未明に空を見上げると明るく照らす三日月と星空が…天気は良さそうだ。

▼午後10時30分、会津駒ヶ岳滝沢登山口駐車場にて前泊(車内泊)。未明に空を見上げると明るく照らす三日月と星空が…天気は良さそうだ。 ■10月11日登山コース(ピストン)

■10月11日登山コース(ピストン) ▼午前5時50分、スタート!

▼午前5時50分、スタート! 旅館の車で送られたグループ。

旅館の車で送られたグループ。 階段の登山道に入る。

階段の登山道に入る。 すぐに急登になる。樹林帯の中をペースを保ちながら登る。

すぐに急登になる。樹林帯の中をペースを保ちながら登る。 ▼高度を上げて行くと、広葉樹から針葉樹にかわってくる。そして針葉樹もまばらになってくると、景色が開けてきた。

▼高度を上げて行くと、広葉樹から針葉樹にかわってくる。そして針葉樹もまばらになってくると、景色が開けてきた。

▼朝日に光り輝く、赤や黄色に色付いた紅葉トンネルの登山道に心踊ります。

▼朝日に光り輝く、赤や黄色に色付いた紅葉トンネルの登山道に心踊ります。

▼紅葉はピーク!

▼紅葉はピーク!

▼水場で水筒に補給する。

▼水場で水筒に補給する。

▼オオシラビソの針葉樹林帯を進んでいくと、木々の間から、なだらかな山頂部分が見え隠れする様になって来た。

▼オオシラビソの針葉樹林帯を進んでいくと、木々の間から、なだらかな山頂部分が見え隠れする様になって来た。

▼キノコ発見!

▼キノコ発見!

▼稜線への景色が開け、頂上が見えてきた。

▼稜線への景色が開け、頂上が見えてきた。

▼小屋から少し下がった池塘越しに双耳峰の燧ヶ岳を近くに望む。

▼小屋から少し下がった池塘越しに双耳峰の燧ヶ岳を近くに望む。 稜線上の丸いピークが会津駒ヶ岳の頂上だ。

稜線上の丸いピークが会津駒ヶ岳の頂上だ。 ▼足下は湿原になっていて草紅葉がきれいだ。湿原保護のために整備された木道を進んでいく。

▼足下は湿原になっていて草紅葉がきれいだ。湿原保護のために整備された木道を進んでいく。

▼駒ノ小屋(2,070m)の建つ駒ノ大池のほとり。ベンチが設置され休憩広場で小休憩。

▼駒ノ小屋(2,070m)の建つ駒ノ大池のほとり。ベンチが設置され休憩広場で小休憩。 ▼駒ノ池は風も無く穏やか、逆さ会津駒ヶ岳や駒ノ小屋が綺麗に映っています。

▼駒ノ池は風も無く穏やか、逆さ会津駒ヶ岳や駒ノ小屋が綺麗に映っています。

▼駒ノ池から会津駒ヶ岳頂上へ!

▼駒ノ池から会津駒ヶ岳頂上へ!

▼会津駒ヶ岳到着。けっして広くない頂上に立派な標識が立っている。バックには尾瀬の燧ケ岳。

▼会津駒ヶ岳到着。けっして広くない頂上に立派な標識が立っている。バックには尾瀬の燧ケ岳。

▼登山道から雲海と燧ヶ岳を望む!

▼登山道から雲海と燧ヶ岳を望む!

▼爽快に歩け心を癒してくれる。

▼爽快に歩け心を癒してくれる。

▼オレンジ色に染まる湿原と所々に鏡のように光る「池塘」が美しいアクセント。

▼オレンジ色に染まる湿原と所々に鏡のように光る「池塘」が美しいアクセント。

▼湿原には風情ある木道が延々と続き、秋風を感じながらゆっくりと散策を楽しむ。

▼湿原には風情ある木道が延々と続き、秋風を感じながらゆっくりと散策を楽しむ。 ▼木道から「駒が岳」を振り返ると草紅葉が陽に映えキラキラと輝いています。

▼木道から「駒が岳」を振り返ると草紅葉が陽に映えキラキラと輝いています。

▼中門岳は標高2,060mで山頂が無く、一帯がこの名称です。中門大池です。

▼中門岳は標高2,060mで山頂が無く、一帯がこの名称です。中門大池です。

▼中門岳はなだらかな山。一帯には池塘が広がっています。

▼中門岳はなだらかな山。一帯には池塘が広がっています。

▼チングルマ綿毛、可憐なリンドウ?まだ咲いてます。

▼チングルマ綿毛、可憐なリンドウ?まだ咲いてます。

▼駒の小屋にて小休憩、妻はTシャツゲット!

▼駒の小屋にて小休憩、妻はTシャツゲット!

▼下山!山はガスってきました。

▼下山!山はガスってきました。

駐車場に到着!檜枝岐温泉に向けて発進🚙

駐車場に到着!檜枝岐温泉に向けて発進🚙

▼1階には売店とフロントロビー、食堂(朝食処)と広間(夕食処)、広間の手前廊下を降りて浴室棟。客室は2階に15部屋あり、現在は四代目店主夫妻が切り盛りしています。

▼1階には売店とフロントロビー、食堂(朝食処)と広間(夕食処)、広間の手前廊下を降りて浴室棟。客室は2階に15部屋あり、現在は四代目店主夫妻が切り盛りしています。

廊下に山から採ってきたばかりの“アケビ”が飾られ粋なはかない。

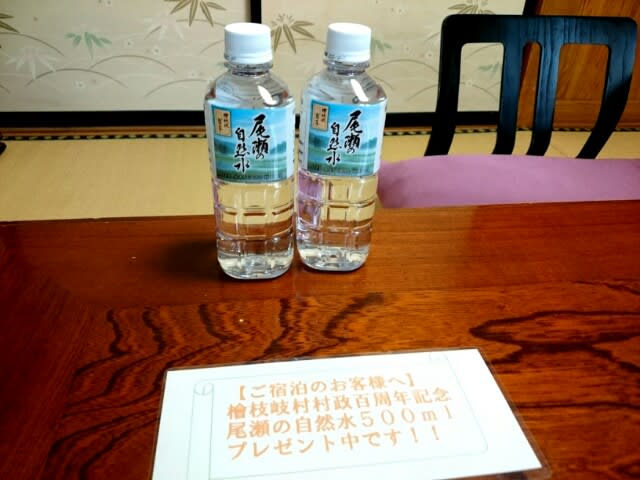

廊下に山から採ってきたばかりの“アケビ”が飾られ粋なはかない。 部屋には檜枝岐の天然水と菓子の“オモテナシ”

部屋には檜枝岐の天然水と菓子の“オモテナシ”

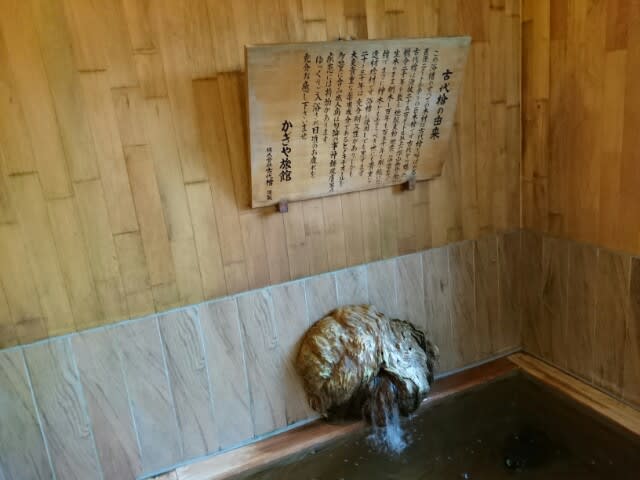

■先ずはひと風呂♨隣村との境にあるアルカリ性単純温泉を村の中心部まで引き込んでいるそうだ。

■先ずはひと風呂♨隣村との境にあるアルカリ性単純温泉を村の中心部まで引き込んでいるそうだ。

檜枝岐村の全戸で給湯しており、温泉は役場で集中管理しているそうです。窓を開ければ檜枝岐川の風景が見れます。

檜枝岐村の全戸で給湯しており、温泉は役場で集中管理しているそうです。窓を開ければ檜枝岐川の風景が見れます。 ▼温泉情緒をより深いものとしてくれる古代檜風呂「みはらしの湯」です。温泉はアルカリ性単純泉、無色透明です。一晩中入浴出来ます。

▼温泉情緒をより深いものとしてくれる古代檜風呂「みはらしの湯」です。温泉はアルカリ性単純泉、無色透明です。一晩中入浴出来ます。 ■お楽しみの夕食です!古くから山の恵みを糧に生きてきた檜枝岐には 「曲げわっぱ」に代表される工芸品や郷土食の「裁ちそば」「はっとう」など山里の暮らしに今もその伝統が残っています。

■お楽しみの夕食です!古くから山の恵みを糧に生きてきた檜枝岐には 「曲げわっぱ」に代表される工芸品や郷土食の「裁ちそば」「はっとう」など山里の暮らしに今もその伝統が残っています。 ▼「イワナの活き造り」です!

▼「イワナの活き造り」です! 「山人料理」です!檜枝岐(ひのえまた)の集落では、山で働く男達を「山人(やもーど)」と呼び、地元の郷土料理です。出された料理を一品一品丁寧に説明していただく。

「山人料理」です!檜枝岐(ひのえまた)の集落では、山で働く男達を「山人(やもーど)」と呼び、地元の郷土料理です。出された料理を一品一品丁寧に説明していただく。 ▼「裁ちそば」檜枝岐村の名物、つなぎをまったく使わない「純生ソバ」です。

▼「裁ちそば」檜枝岐村の名物、つなぎをまったく使わない「純生ソバ」です。 ▼岩魚の塩焼き。炭火でじっくり焼いてあり、頭まで食べれます。

▼岩魚の塩焼き。炭火でじっくり焼いてあり、頭まで食べれます。 ▼ご飯は「鹿舌」というキノコの混ぜご飯です。口の中に茸の香りがいっぱいに広がる「ぶりはなたけ(ブナ針茸)」の炊き込みご飯もおいしくいただきました。

▼ご飯は「鹿舌」というキノコの混ぜご飯です。口の中に茸の香りがいっぱいに広がる「ぶりはなたけ(ブナ針茸)」の炊き込みご飯もおいしくいただきました。

岩魚の一夜干しをさっと炙っていただく。

岩魚の一夜干しをさっと炙っていただく。 温泉卵、大根おろしときのこ、お新香、自家製のお味噌、わらび、海苔、ご飯とお味噌汁。

温泉卵、大根おろしときのこ、お新香、自家製のお味噌、わらび、海苔、ご飯とお味噌汁。 デザート

デザート 天然水のコーヒーがフリーで置いてあり、嬉しいサービスです♪

天然水のコーヒーがフリーで置いてあり、嬉しいサービスです♪

▼神にささげる奉納歌舞伎として260余年に渡り継承され、衣装作りから化粧など裏方もすべて村人が行っているそうです。

▼神にささげる奉納歌舞伎として260余年に渡り継承され、衣装作りから化粧など裏方もすべて村人が行っているそうです。

▼昔のままの歌舞伎が年に4回上演され、観覧席は屋外になっています。

▼昔のままの歌舞伎が年に4回上演され、観覧席は屋外になっています。

▼参道に「橋場(はしば)のばんば」と呼ばれる、縁結びと縁切りという対極の願いを一手に担う珍しい神様が祀られています。

▼参道に「橋場(はしば)のばんば」と呼ばれる、縁結びと縁切りという対極の願いを一手に担う珍しい神様が祀られています。 祭壇の左側には縁切りを願い新しいはさみ、右側には良縁を求め、錆びたはさみが供えられています。

祭壇の左側には縁切りを願い新しいはさみ、右側には良縁を求め、錆びたはさみが供えられています。

▼南会津町伊南の『屏風岩』です!R352沿い伊南川の急流によって長い歳月をかけて形づくられた怪岩が天を突くようにそそり立っています。

▼南会津町伊南の『屏風岩』です!R352沿い伊南川の急流によって長い歳月をかけて形づくられた怪岩が天を突くようにそそり立っています。

▼岩肌の赤色のモミジや黄色のナラ、ブナの紅葉は、後1週間で見頃を迎えるか?

▼岩肌の赤色のモミジや黄色のナラ、ブナの紅葉は、後1週間で見頃を迎えるか?

▼清流には大きな“岩魚”の泳ぐ姿が見られました。

▼清流には大きな“岩魚”の泳ぐ姿が見られました。 ■「モーカケの滝」です!檜枝岐川支流のモーカケ沢に懸かる滝です。国道352号線の御池と七入の間に駐車場から歩いて1分の観瀑台から眺めることが出来ます。

■「モーカケの滝」です!檜枝岐川支流のモーカケ沢に懸かる滝です。国道352号線の御池と七入の間に駐車場から歩いて1分の観瀑台から眺めることが出来ます。 ▼落差約40m、直下型の美しい滝です。観瀑台に滝の説明板には『平安時代の女性が腰から下の後方にまとった服をモ(裳)と呼び、ヒダがあって裾を引く滝の様子を裳を掛けた様に見立てたとも言われている』と掲示されていました。

▼落差約40m、直下型の美しい滝です。観瀑台に滝の説明板には『平安時代の女性が腰から下の後方にまとった服をモ(裳)と呼び、ヒダがあって裾を引く滝の様子を裳を掛けた様に見立てたとも言われている』と掲示されていました。

▼付近の山々の紅葉の美しさは、目を見張ります。

▼付近の山々の紅葉の美しさは、目を見張ります。 ■西那須野塩原ICから東北道に入り、上河内SA(上り)にて昼食。昼食メニューは「五目野菜あんかけラーメン」&「サーロインステーキ丼」で、折半して食す。

■西那須野塩原ICから東北道に入り、上河内SA(上り)にて昼食。昼食メニューは「五目野菜あんかけラーメン」&「サーロインステーキ丼」で、折半して食す。

久喜白岡JCTから圏央道に入る。流れスムーズ、相模原愛川ICを出て無事自宅に帰着。天気予報を覆して幸運な天気に恵まれた山旅を事故なく終えました。

久喜白岡JCTから圏央道に入る。流れスムーズ、相模原愛川ICを出て無事自宅に帰着。天気予報を覆して幸運な天気に恵まれた山旅を事故なく終えました。 大山は「雨降山」とも呼ばれ、神奈川県の最高峰・丹沢山塊の東端にある山、我が家からもピラミッド型のきれいな山容をみせてくれ、年3回は登っています。

大山は「雨降山」とも呼ばれ、神奈川県の最高峰・丹沢山塊の東端にある山、我が家からもピラミッド型のきれいな山容をみせてくれ、年3回は登っています。 ▲伊勢原駅から始発バス(06:10)で大山ケーブルに向かう。

▲伊勢原駅から始発バス(06:10)で大山ケーブルに向かう。 ▲コマ参道も、全ての店が開店前で、ひっそりと。

▲コマ参道も、全ての店が開店前で、ひっそりと。

▲ケーブルカーの駅を見送ったすぐ先で、男坂と女坂が分かれます。今回は女坂を選ぶ。熱中症への心配からペースは意識的にセーブ

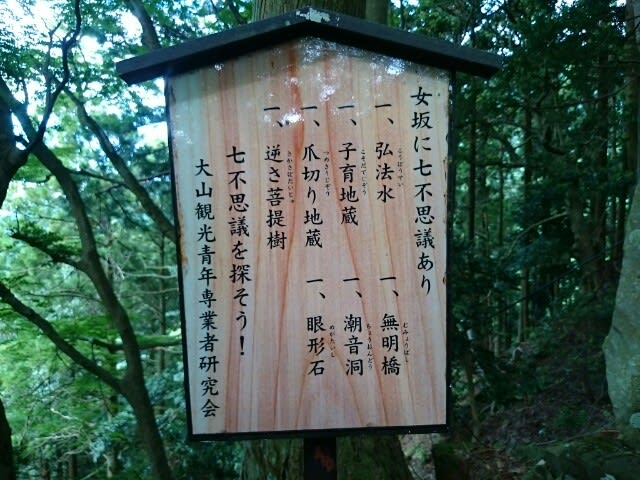

▲ケーブルカーの駅を見送ったすぐ先で、男坂と女坂が分かれます。今回は女坂を選ぶ。熱中症への心配からペースは意識的にセーブ ▲女坂の〝七不思議〟を確認しながら登る。

▲女坂の〝七不思議〟を確認しながら登る。 その1 弘法の水

その1 弘法の水 その2 子育て地蔵

その2 子育て地蔵  その3 爪切り地蔵

その3 爪切り地蔵  その4 逆さ菩提樹

その4 逆さ菩提樹 その5 無明橋

その5 無明橋 その6 潮音洞

その6 潮音洞  その7 眼形石

その7 眼形石  ▲大山寺本堂への参道

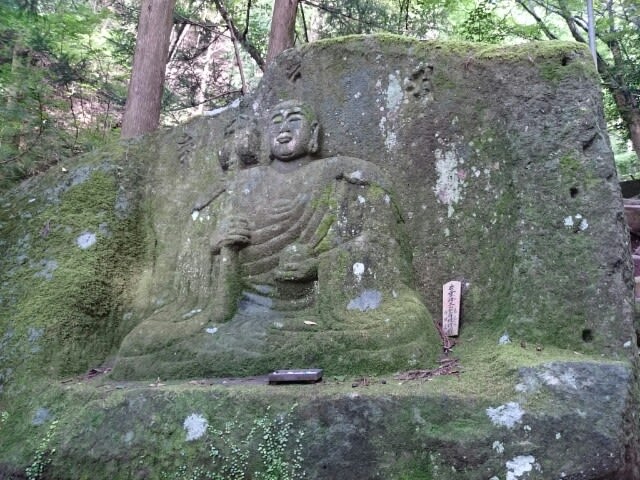

▲大山寺本堂への参道 大山寺本堂は関東三大不動のひとつ

大山寺本堂は関東三大不動のひとつ

▲大山阿夫利神社下社への階段

▲大山阿夫利神社下社への階段 大山中腹にある大山阿夫利神社下社到着!

大山中腹にある大山阿夫利神社下社到着! 〝ご参拝〟

〝ご参拝〟 久しぶりの天気にめぐまれたが眼下の伊勢原市内や相模湾に浮かぶ 江ノ島や三浦半島など相模湾の大展望は、ガスって視界ボンヤリ。

久しぶりの天気にめぐまれたが眼下の伊勢原市内や相模湾に浮かぶ 江ノ島や三浦半島など相模湾の大展望は、ガスって視界ボンヤリ。 ▲大山名水「お水とり」

▲大山名水「お水とり」

▲登山口の「登拝門」

▲登山口の「登拝門」 急な階段からスタート。道のりを示す石柱は28丁目まであります。比較的急な坂が続きます。

急な階段からスタート。道のりを示す石柱は28丁目まであります。比較的急な坂が続きます。

▲「夫婦杉」は樹齢約600年。

▲「夫婦杉」は樹齢約600年。 迫力ある大木があちこち。

迫力ある大木があちこち。 ▲20丁目「富士見台」からの眺望もガスって視界ゼロ。

▲20丁目「富士見台」からの眺望もガスって視界ゼロ。 ▲登山道で腐生植物として有名なギンリョウソウ(銀竜草)を見つけた!

▲登山道で腐生植物として有名なギンリョウソウ(銀竜草)を見つけた! ▲登山道に咲く花たち・・・

▲登山道に咲く花たち・・・

▲阿夫利神社本社へ到着

▲阿夫利神社本社へ到着 山頂奥の院

山頂奥の院 大山山頂(1252m)

大山山頂(1252m) 山頂からは晴れていれば抜群の眺望が期待できるが・・残念(/_;)/~~雲が移動しません。

山頂からは晴れていれば抜群の眺望が期待できるが・・残念(/_;)/~~雲が移動しません。 ▲二重の滝・見晴台コース

▲二重の滝・見晴台コース

二重の滝

二重の滝

▲下りは「男坂」コースを選択、膝ガクガク。熱中症になりかねない程の暑さで、汗だくの登山になりました。😵💦😵💦

▲下りは「男坂」コースを選択、膝ガクガク。熱中症になりかねない程の暑さで、汗だくの登山になりました。😵💦😵💦

▲登山口

▲登山口

▲水飲み場

▲水飲み場 ▲中間点にはヒイラギソウの群落がありました。

▲中間点にはヒイラギソウの群落がありました。

▲渓谷に沿った登山道は山野草の宝庫です!

▲渓谷に沿った登山道は山野草の宝庫です!

ヤマブキソウ

ヤマブキソウ マムシグサ

マムシグサ ワサビ

ワサビ ふたばあおい

ふたばあおい ルイヨウボタン群落

ルイヨウボタン群落

フモトスミレ

フモトスミレ

▲「カッコソウ北保護地」

▲「カッコソウ北保護地」

カッコウソウは、世界中でここだけに生育している希少な植物です。

カッコウソウは、世界中でここだけに生育している希少な植物です。

環境省レッドリスト・絶滅危惧種1A。種の保存法により国内希少野生動植物種に指定され保護活動が行われています。

環境省レッドリスト・絶滅危惧種1A。種の保存法により国内希少野生動植物種に指定され保護活動が行われています。

このカッコソウは、10年後、絶滅の確率が50%以上の危機的状況にあるそうだ。何とか絶滅せずに生息して後世に残してほしいと願うばかりである。

このカッコソウは、10年後、絶滅の確率が50%以上の危機的状況にあるそうだ。何とか絶滅せずに生息して後世に残してほしいと願うばかりである。

保護監視員の皆さんが見守ってくれています。

保護監視員の皆さんが見守ってくれています。 ▲椚田峠

▲椚田峠 ▲椚田峠から鳴神山(980m)は山頂までは約20分、見事なヤマツツジの花が・・

▲椚田峠から鳴神山(980m)は山頂までは約20分、見事なヤマツツジの花が・・

鳴神山は双耳峰で2つの峰があります。桐生岳と仁田山岳との2つに分かれています。

鳴神山は双耳峰で2つの峰があります。桐生岳と仁田山岳との2つに分かれています。 仁田山岳山頂はヒメイワカガミの群生地です。

仁田山岳山頂はヒメイワカガミの群生地です。

桐生岳からは天気が良ければ360度の大パノラマですが今日は春霞で東京スカイツリー、日光白根山、男体山、上州武尊山、皇海山、谷川連峰など見ることは出来ません。

桐生岳からは天気が良ければ360度の大パノラマですが今日は春霞で東京スカイツリー、日光白根山、男体山、上州武尊山、皇海山、谷川連峰など見ることは出来ません。

▲帰りは「桐生温泉湯らら」で山登りの汗を流しました。建物の雰囲気はスーパー銭湯みたいです。電気風呂、薬草風呂、露天風呂、サウナなどバラエティに富んだ風呂でした。

▲帰りは「桐生温泉湯らら」で山登りの汗を流しました。建物の雰囲気はスーパー銭湯みたいです。電気風呂、薬草風呂、露天風呂、サウナなどバラエティに富んだ風呂でした。

▲JR笹子駅からスタートです。

▲JR笹子駅からスタートです。 ▲1時間ほどは舗装路。

▲1時間ほどは舗装路。 ▲新緑が目に鮮やかな節になってきた。

▲新緑が目に鮮やかな節になってきた。

人里離れたトンネル内に多くのツバメが巣作り中。

人里離れたトンネル内に多くのツバメが巣作り中。 ▲新緑の柔らかな緑と鳥のさえずりに癒されながらゆっくり歩きます。

▲新緑の柔らかな緑と鳥のさえずりに癒されながらゆっくり歩きます。

鹿の食害防止策(扉を開けて登山道を進みます。)

鹿の食害防止策(扉を開けて登山道を進みます。) ▲登山道では花に出会える季節になりました。

▲登山道では花に出会える季節になりました。

▲新緑に囲まれミツバツツジが鮮やかに咲き誇ります。

▲新緑に囲まれミツバツツジが鮮やかに咲き誇ります。

▲清八峠

▲清八峠 ▲そして尾根伝い右に歩けば清八山山頂(1593m)到着です。

▲そして尾根伝い右に歩けば清八山山頂(1593m)到着です。 ▲清八峠から東へ進む本社ヶ丸への道には岩場も少しあります。

▲清八峠から東へ進む本社ヶ丸への道には岩場も少しあります。 ▲御坂山系の本社ヶ丸(1631m)。この山頂でも若干ガスってきましたが富士山の眺望に遇えました。

▲御坂山系の本社ヶ丸(1631m)。この山頂でも若干ガスってきましたが富士山の眺望に遇えました。

▲山頂山開けていて眺めが良いが今日は春霞でボンヤリと富士山も見えます。

▲山頂山開けていて眺めが良いが今日は春霞でボンヤリと富士山も見えます。  ▲ここは南アルプスの展望台です。南アルプスも春霞でボンヤリと見えます。

▲ここは南アルプスの展望台です。南アルプスも春霞でボンヤリと見えます。

▲本社ヶ丸山頂を独り占めの昼食休憩🌄🍙

▲本社ヶ丸山頂を独り占めの昼食休憩🌄🍙 ▲都留市が眼下に見えます。

▲都留市が眼下に見えます。 ▲角研山は展望はありません。標識のみ。

▲角研山は展望はありません。標識のみ。 角研山から時々アップダウンを乗り越えながら笹子駅方面へ一直線に尾根を下ります。林道からの下りも一直線。なかなかハードな下りでした。チョッと膝にきたかな!

角研山から時々アップダウンを乗り越えながら笹子駅方面へ一直線に尾根を下ります。林道からの下りも一直線。なかなかハードな下りでした。チョッと膝にきたかな! 笹子駅~清八山、本社ヶ丸~笹子駅の万歩計

笹子駅~清八山、本社ヶ丸~笹子駅の万歩計 清八山、本社ヶ丸は1000mを越える標高差はかなりハードだが、それが報われるような富士山の展望や気分のよい自然林の森があった。本社ヶ丸頂上からは富士山の眺めがよく、都留市の街並みがずいぶん低く見えた。素晴らしい展望と花と新緑、富士山の眺めを楽しみに歩いた約7時間でした。

清八山、本社ヶ丸は1000mを越える標高差はかなりハードだが、それが報われるような富士山の展望や気分のよい自然林の森があった。本社ヶ丸頂上からは富士山の眺めがよく、都留市の街並みがずいぶん低く見えた。素晴らしい展望と花と新緑、富士山の眺めを楽しみに歩いた約7時間でした。 「日影のバス停」で降りて歩きはじめるが、ともかく人が多い。親しい仲間とやってきたらしいグループ、夫婦連れなど、様々な人が三々五々思い思いに歩いている。先ずは木橋を渡ってハナネコノメソウの群落地へ。

「日影のバス停」で降りて歩きはじめるが、ともかく人が多い。親しい仲間とやってきたらしいグループ、夫婦連れなど、様々な人が三々五々思い思いに歩いている。先ずは木橋を渡ってハナネコノメソウの群落地へ。 折りしもハナネコノメが咲いている、とあってはデジカメや三脚を持った老若男女が、どっと押し寄せるのも無理はない。

折りしもハナネコノメが咲いている、とあってはデジカメや三脚を持った老若男女が、どっと押し寄せるのも無理はない。

ハナネコノメはネコノメソウの仲間内でも、極めて小さい可愛らしい花である。ひとつひとつの花は小さいが、それが岩や石の間を埋めてびっしりと咲くのだから壮観でもある。

ハナネコノメはネコノメソウの仲間内でも、極めて小さい可愛らしい花である。ひとつひとつの花は小さいが、それが岩や石の間を埋めてびっしりと咲くのだから壮観でもある。

この花を間近で眺めると、誰もが魅せられてしまうだろう。いとおしく思えるほどの愛らしさ真っ赤なヤクがアクセントになって、多くの人を魅了する。

この花を間近で眺めると、誰もが魅せられてしまうだろう。いとおしく思えるほどの愛らしさ真っ赤なヤクがアクセントになって、多くの人を魅了する。

🔲ネコノメソウの仲間内でも「汚れ」と名付けられた「ヨゴレネコノメソウ」・・・・ほこりをかぶったように見えるため、この名が付けられたという。

🔲ネコノメソウの仲間内でも「汚れ」と名付けられた「ヨゴレネコノメソウ」・・・・ほこりをかぶったように見えるため、この名が付けられたという。

🔲ニリンソウ

🔲ニリンソウ

🔲スミレ

🔲スミレ

🔲ヤブツバキ

🔲ヤブツバキ 🔲その他

🔲その他

🔲帰りは3号路(50分)

🔲帰りは3号路(50分)