⬛巻機山(1,967m・まきはたやま)

新潟県と群馬県の境界稜線上に位置する日本百名山の一つ。絶世の美女が山中で機織りをしていたとの伝説よるのが山名です。地元の人々に「機織りの神」として信仰されている山です。 ⬛9月27日(木)☔☔

⬛9月27日(木)☔☔

今年の秋は天候不順、9月なんか晴れた日が数えるほど・・秋の長雨とは云え酷い。更に台風24号が次第に進路を東寄りに変え、週末から日本列島を直撃するおそれがあるなど悪天候が追い討ちかけてきている。一喜一憂する天気予報・・29日のみが「☀」のマーク!一縷の望みをかけ、越後湯沢に向けて自宅を出発した。 ▼アクセス:「マイカー」

▼アクセス:「マイカー」

相模原愛川IC(圏央)~鶴ヶJCT(関越道)~藤岡JCT~塩沢石打から約18km(25分)で桜坂駐車場へ。車中泊(前泊)

▼夕食🌃🍴関越・中里SAにて 姫豚ワラジカツ丼(私)

姫豚ワラジカツ丼(私) 姫豚丼(味噌)

姫豚丼(味噌) ⬛9月28日(金)⛅⛅

⬛9月28日(金)⛅⛅

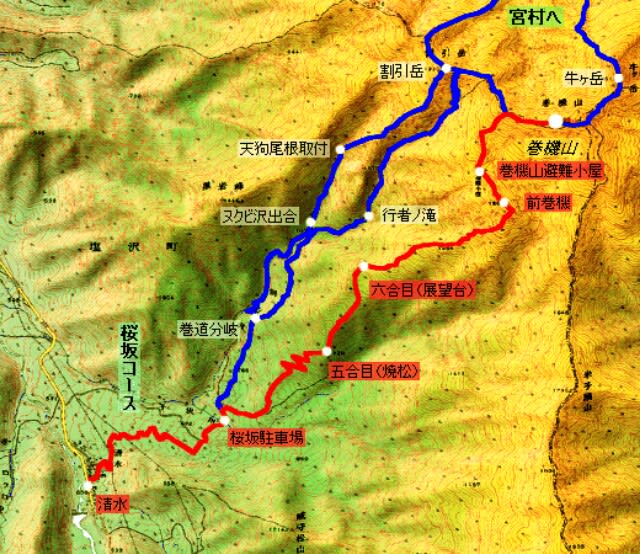

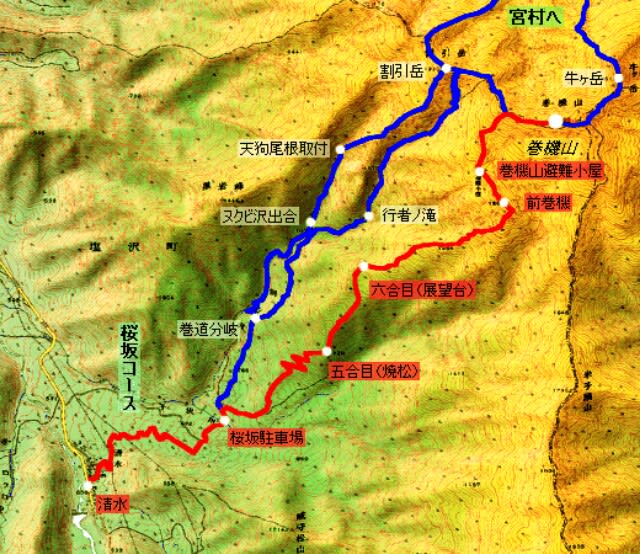

▼コース(井戸尾根コース・ピストン)

「桜坂」⏩「焼松」(5合目)⏩「7合目展望台」⏩ 「ニセ巻機」⏩「避難小屋」⏩「御機屋」⏩「巻機山山頂」 ▼桜坂駐車場No.4(730m)登山口でもある「桜坂」には約50台分駐車可能(1日500円)。トイレや登山届のポストもあります。

▼桜坂駐車場No.4(730m)登山口でもある「桜坂」には約50台分駐車可能(1日500円)。トイレや登山届のポストもあります。 ▼三日間降り続いた雨も止み、今日は朝から秋晴れの良い天気となる。何とか一日もってくれれば良いが・・🎵爽やかな眺望に期待を膨らませる。

▼三日間降り続いた雨も止み、今日は朝から秋晴れの良い天気となる。何とか一日もってくれれば良いが・・🎵爽やかな眺望に期待を膨らませる。 ▼🚶05:00スタート!2時間前まで雨でしたがスタート時にはお月様が現れるました。ヘッドライトを頼りに。

▼🚶05:00スタート!2時間前まで雨でしたがスタート時にはお月様が現れるました。ヘッドライトを頼りに。

ここからは樹林帯の中を登る登山道が始まります。

◾粘土質の登山道は数日に雨に降られて滑りやすい、足元のぬかるみに何度も苦戦するけど、尻餅だけは付くまいと細心の注意。徐々に傾斜を増しながら高度を上げて行きます。

◾粘土質の登山道は数日に雨に降られて滑りやすい、足元のぬかるみに何度も苦戦するけど、尻餅だけは付くまいと細心の注意。徐々に傾斜を増しながら高度を上げて行きます。

◾約1時間でブナ林です。

◾約1時間でブナ林です。

◾根曲がりブナです。

◾根曲がりブナです。

▼「5合目(標高: 1,128m)」です。明るくなって時折、青空が見え隠れします。森の中の道を抜けて、五合目で尾根に出ます。

▼「5合目(標高: 1,128m)」です。明るくなって時折、青空が見え隠れします。森の中の道を抜けて、五合目で尾根に出ます。

▼「6合目」です。ここからは、五合目とは反対方向のヌクビ沢、割引(われめき)岳の方向は、ガスが晴れ渡る景色が見えます。

▼「6合目」です。ここからは、五合目とは反対方向のヌクビ沢、割引(われめき)岳の方向は、ガスが晴れ渡る景色が見えます。

下山時に撮影しました。

下山時に撮影しました。

▼「7合目:物見平(1,564m)」森林限界を超え、景色が大きく広がるのが物見平です。木々が低くなって視界が開けると、紅葉した稜線が見えてきました。思わず『おーーー️』と叫んでしまいました。この付近から偽高山帯に入り、紅葉が一番きれいでした。

▼「7合目:物見平(1,564m)」森林限界を超え、景色が大きく広がるのが物見平です。木々が低くなって視界が開けると、紅葉した稜線が見えてきました。思わず『おーーー️』と叫んでしまいました。この付近から偽高山帯に入り、紅葉が一番きれいでした。

◾「紅葉の稜線」です。黄や赤に染まったニセ巻機山の稜線です。

◾「紅葉の稜線」です。黄や赤に染まったニセ巻機山の稜線です。

▼階段の急登が続きます。

▼階段の急登が続きます。

◾偽高山帯を歩きます。

◾偽高山帯を歩きます。

▼前巻機山(ニセ: 1,861m)」です。

▼前巻機山(ニセ: 1,861m)」です。

階段を登りきると、九合目のニセ巻機山に到着です!

◾この辺りからは、巻機山上部の広い景色が広がります。

◾この辺りからは、巻機山上部の広い景色が広がります。

◾頂上に向かう稜線を埋め尽くす草紅葉の大湿原です。

◾頂上に向かう稜線を埋め尽くす草紅葉の大湿原です。

▼巻機避難小屋です。無線電話も用意されている避難小屋です。

▼巻機避難小屋です。無線電話も用意されている避難小屋です。

▼「織姫ノ池」です。

▼「織姫ノ池」です。

少し下って、避難小屋を過ぎたあたりに池塘があります。

◾織姫ノ池という小さな池ですが、湿原と共に雰囲気のある池です。

◾織姫ノ池という小さな池ですが、湿原と共に雰囲気のある池です。

▼避難小屋からは斜面を登って行きます。途中には小さな池塘も点在する心地良い登りです。

▼避難小屋からは斜面を登って行きます。途中には小さな池塘も点在する心地良い登りです。

◾たどり着いた稜線が「御機屋」と呼ばれるところで、巻機山山頂の標柱が建っています。昼食をとりました。

◾たどり着いた稜線が「御機屋」と呼ばれるところで、巻機山山頂の標柱が建っています。昼食をとりました。

◾機を織る女神がこの辺に住むという言い伝えがあります。

◾機を織る女神がこの辺に住むという言い伝えがあります。

▼分岐点からなだらなか道を登ったところが本当の山頂「巻機山の山頂」です。ただし、ここにはケルンがあるだけで、三角点や、何の標識もなく、なんとなく拍子抜け・・・

▼分岐点からなだらなか道を登ったところが本当の山頂「巻機山の山頂」です。ただし、ここにはケルンがあるだけで、三角点や、何の標識もなく、なんとなく拍子抜け・・・

▼上越の山並みの大パノラマが広がります。

▼上越の山並みの大パノラマが広がります。

▼下山開始11:00

▼下山開始11:00

帰りは、巻機山の見納め紅葉を目に焼き付けながら往路をたどり桜坂駐車場へ戻ります。

桜坂駐車場到着(14:30)

桜坂駐車場到着(14:30)

なかなか読めない天候でしたが天気は何とかもってくれ、今年一番の紅葉(黄葉)を堪能することができ 、山頂周辺から時折、越後三山や谷川連峰などの山々の眺望を楽しめて良かった。

貝掛温泉に向け、転進します。

新潟県と群馬県の境界稜線上に位置する日本百名山の一つ。絶世の美女が山中で機織りをしていたとの伝説よるのが山名です。地元の人々に「機織りの神」として信仰されている山です。

⬛9月27日(木)☔☔

⬛9月27日(木)☔☔今年の秋は天候不順、9月なんか晴れた日が数えるほど・・秋の長雨とは云え酷い。更に台風24号が次第に進路を東寄りに変え、週末から日本列島を直撃するおそれがあるなど悪天候が追い討ちかけてきている。一喜一憂する天気予報・・29日のみが「☀」のマーク!一縷の望みをかけ、越後湯沢に向けて自宅を出発した。

▼アクセス:「マイカー」

▼アクセス:「マイカー」相模原愛川IC(圏央)~鶴ヶJCT(関越道)~藤岡JCT~塩沢石打から約18km(25分)で桜坂駐車場へ。車中泊(前泊)

▼夕食🌃🍴関越・中里SAにて

姫豚ワラジカツ丼(私)

姫豚ワラジカツ丼(私) 姫豚丼(味噌)

姫豚丼(味噌) ⬛9月28日(金)⛅⛅

⬛9月28日(金)⛅⛅▼コース(井戸尾根コース・ピストン)

「桜坂」⏩「焼松」(5合目)⏩「7合目展望台」⏩ 「ニセ巻機」⏩「避難小屋」⏩「御機屋」⏩「巻機山山頂」

▼桜坂駐車場No.4(730m)登山口でもある「桜坂」には約50台分駐車可能(1日500円)。トイレや登山届のポストもあります。

▼桜坂駐車場No.4(730m)登山口でもある「桜坂」には約50台分駐車可能(1日500円)。トイレや登山届のポストもあります。 ▼三日間降り続いた雨も止み、今日は朝から秋晴れの良い天気となる。何とか一日もってくれれば良いが・・🎵爽やかな眺望に期待を膨らませる。

▼三日間降り続いた雨も止み、今日は朝から秋晴れの良い天気となる。何とか一日もってくれれば良いが・・🎵爽やかな眺望に期待を膨らませる。 ▼🚶05:00スタート!2時間前まで雨でしたがスタート時にはお月様が現れるました。ヘッドライトを頼りに。

▼🚶05:00スタート!2時間前まで雨でしたがスタート時にはお月様が現れるました。ヘッドライトを頼りに。ここからは樹林帯の中を登る登山道が始まります。

◾粘土質の登山道は数日に雨に降られて滑りやすい、足元のぬかるみに何度も苦戦するけど、尻餅だけは付くまいと細心の注意。徐々に傾斜を増しながら高度を上げて行きます。

◾粘土質の登山道は数日に雨に降られて滑りやすい、足元のぬかるみに何度も苦戦するけど、尻餅だけは付くまいと細心の注意。徐々に傾斜を増しながら高度を上げて行きます。 ◾約1時間でブナ林です。

◾約1時間でブナ林です。

◾根曲がりブナです。

◾根曲がりブナです。

▼「5合目(標高: 1,128m)」です。明るくなって時折、青空が見え隠れします。森の中の道を抜けて、五合目で尾根に出ます。

▼「5合目(標高: 1,128m)」です。明るくなって時折、青空が見え隠れします。森の中の道を抜けて、五合目で尾根に出ます。

▼「6合目」です。ここからは、五合目とは反対方向のヌクビ沢、割引(われめき)岳の方向は、ガスが晴れ渡る景色が見えます。

▼「6合目」です。ここからは、五合目とは反対方向のヌクビ沢、割引(われめき)岳の方向は、ガスが晴れ渡る景色が見えます。

下山時に撮影しました。

下山時に撮影しました。

▼「7合目:物見平(1,564m)」森林限界を超え、景色が大きく広がるのが物見平です。木々が低くなって視界が開けると、紅葉した稜線が見えてきました。思わず『おーーー️』と叫んでしまいました。この付近から偽高山帯に入り、紅葉が一番きれいでした。

▼「7合目:物見平(1,564m)」森林限界を超え、景色が大きく広がるのが物見平です。木々が低くなって視界が開けると、紅葉した稜線が見えてきました。思わず『おーーー️』と叫んでしまいました。この付近から偽高山帯に入り、紅葉が一番きれいでした。

◾「紅葉の稜線」です。黄や赤に染まったニセ巻機山の稜線です。

◾「紅葉の稜線」です。黄や赤に染まったニセ巻機山の稜線です。

▼階段の急登が続きます。

▼階段の急登が続きます。

◾偽高山帯を歩きます。

◾偽高山帯を歩きます。

▼前巻機山(ニセ: 1,861m)」です。

▼前巻機山(ニセ: 1,861m)」です。階段を登りきると、九合目のニセ巻機山に到着です!

◾この辺りからは、巻機山上部の広い景色が広がります。

◾この辺りからは、巻機山上部の広い景色が広がります。

◾頂上に向かう稜線を埋め尽くす草紅葉の大湿原です。

◾頂上に向かう稜線を埋め尽くす草紅葉の大湿原です。

▼巻機避難小屋です。無線電話も用意されている避難小屋です。

▼巻機避難小屋です。無線電話も用意されている避難小屋です。

▼「織姫ノ池」です。

▼「織姫ノ池」です。少し下って、避難小屋を過ぎたあたりに池塘があります。

◾織姫ノ池という小さな池ですが、湿原と共に雰囲気のある池です。

◾織姫ノ池という小さな池ですが、湿原と共に雰囲気のある池です。

▼避難小屋からは斜面を登って行きます。途中には小さな池塘も点在する心地良い登りです。

▼避難小屋からは斜面を登って行きます。途中には小さな池塘も点在する心地良い登りです。

◾たどり着いた稜線が「御機屋」と呼ばれるところで、巻機山山頂の標柱が建っています。昼食をとりました。

◾たどり着いた稜線が「御機屋」と呼ばれるところで、巻機山山頂の標柱が建っています。昼食をとりました。

◾機を織る女神がこの辺に住むという言い伝えがあります。

◾機を織る女神がこの辺に住むという言い伝えがあります。

▼分岐点からなだらなか道を登ったところが本当の山頂「巻機山の山頂」です。ただし、ここにはケルンがあるだけで、三角点や、何の標識もなく、なんとなく拍子抜け・・・

▼分岐点からなだらなか道を登ったところが本当の山頂「巻機山の山頂」です。ただし、ここにはケルンがあるだけで、三角点や、何の標識もなく、なんとなく拍子抜け・・・

▼上越の山並みの大パノラマが広がります。

▼上越の山並みの大パノラマが広がります。

▼下山開始11:00

▼下山開始11:00帰りは、巻機山の見納め紅葉を目に焼き付けながら往路をたどり桜坂駐車場へ戻ります。

桜坂駐車場到着(14:30)

桜坂駐車場到着(14:30)なかなか読めない天候でしたが天気は何とかもってくれ、今年一番の紅葉(黄葉)を堪能することができ 、山頂周辺から時折、越後三山や谷川連峰などの山々の眺望を楽しめて良かった。

貝掛温泉に向け、転進します。

▼玄関は左に「貝掛温泉」右が「日本秘湯を守る会」の提灯がつく。

▼玄関は左に「貝掛温泉」右が「日本秘湯を守る会」の提灯がつく。

▼玄関の敷居をまたげば、民芸調の家具が温かみを感じさせるエントランス。目の前に積まれた「米俵」や農具などがデイスプレイされている。

▼玄関の敷居をまたげば、民芸調の家具が温かみを感じさせるエントランス。目の前に積まれた「米俵」や農具などがデイスプレイされている。

▼廊下にはコシヒカリの稲穂、古い電話などが置かれています。

▼廊下にはコシヒカリの稲穂、古い電話などが置かれています。

▼宿泊部屋です。

▼宿泊部屋です。

▼図書室?機織り機を置いていました。

▼図書室?機織り機を置いていました。

⬛温泉♨です。

⬛温泉♨です。 ▼温泉へ行く時に籠が用意されているので、タオル等を入れて大浴場へ。

▼温泉へ行く時に籠が用意されているので、タオル等を入れて大浴場へ。

▼内風呂

▼内風呂

▼入口の掛け湯。もちろん飲泉もできます。胃腸に効くそうです。

▼入口の掛け湯。もちろん飲泉もできます。胃腸に効くそうです。 ▼約37度のぬる湯。浸かっていると体中が気泡だらけになり、泡の正体は炭酸です。

▼約37度のぬる湯。浸かっていると体中が気泡だらけになり、泡の正体は炭酸です。

上質の源泉かけ流しの湯は、湯量も豊富であり、ぬる湯(湯温38度前後)は熱くも冷たくもない、不思議なお湯です。

上質の源泉かけ流しの湯は、湯量も豊富であり、ぬる湯(湯温38度前後)は熱くも冷たくもない、不思議なお湯です。

じっくりと15分間前後、肩まで浸かります。間もなくすると、自然と体が皮膚呼吸を始め、水の泡が肌を包みます。源泉には目によいとされるメタホウ酸が多く含まれています。

じっくりと15分間前後、肩まで浸かります。間もなくすると、自然と体が皮膚呼吸を始め、水の泡が肌を包みます。源泉には目によいとされるメタホウ酸が多く含まれています。 ▼あつ湯(湯温41度前後)』浸かります。湯ざめも少なく、体がポカポカと致します。

▼あつ湯(湯温41度前後)』浸かります。湯ざめも少なく、体がポカポカと致します。

▼露天風呂『A』

▼露天風呂『A』

▼露天風呂『B』

▼露天風呂『B』 源泉の湯量が豊富なのでこちらも源泉かけ流し。

源泉の湯量が豊富なのでこちらも源泉かけ流し。 提灯が明るく灯り秘湯ムード漂う露天岩風呂に浸かり、登山の疲れを癒しました。

提灯が明るく灯り秘湯ムード漂う露天岩風呂に浸かり、登山の疲れを癒しました。

ちょっと苦み成分の強いお茶ですが、これも目がリラックスして安らぐ効能があるようです。

ちょっと苦み成分の強いお茶ですが、これも目がリラックスして安らぐ効能があるようです。

右側には囲炉裏があり、夕刻にロビーの一角で鮎を焼いていた。匂いが漂ってくる、香ばしい。

右側には囲炉裏があり、夕刻にロビーの一角で鮎を焼いていた。匂いが漂ってくる、香ばしい。 ▼料理は秘湯の宿らしい、山の幸を中心とした郷土色豊かな会席料理です。ビールで🍺💥🍺!

▼料理は秘湯の宿らしい、山の幸を中心とした郷土色豊かな会席料理です。ビールで🍺💥🍺!

▼お米はもちろん南魚沼郡だけに最高級のこしひかりです。

▼お米はもちろん南魚沼郡だけに最高級のこしひかりです。 ▼やはり新潟に来たら、美味い地酒を楽しむ。(八海山三昧&地酒三昧)

▼やはり新潟に来たら、美味い地酒を楽しむ。(八海山三昧&地酒三昧) ▼料理に南魚沼・塩沢産コシヒカリを使い、コーンや人参・豆・クコの実など具沢山の「薬膳玄米粥」が提供されました。味付けはシンプルです。

▼料理に南魚沼・塩沢産コシヒカリを使い、コーンや人参・豆・クコの実など具沢山の「薬膳玄米粥」が提供されました。味付けはシンプルです。 デザートはコシヒカリのアイス

デザートはコシヒカリのアイス 夕食後、登山の疲れと利き酒三昧でバタン・キュー熟睡😵💤⤵へ。

夕食後、登山の疲れと利き酒三昧でバタン・キュー熟睡😵💤⤵へ。

▼☕😃☀朝食タイム(8:00)

▼☕😃☀朝食タイム(8:00)

▼長岡・栃尾地区名物の『栃尾の油揚げ』です!

▼長岡・栃尾地区名物の『栃尾の油揚げ』です! それにしても朝メシが本当に美味い。オカワリしてしまう!

それにしても朝メシが本当に美味い。オカワリしてしまう! 天気予報より早く雨が降り始めた。大型で非常に強い台風第24号が、勢力を維持したまま関東地方に接近するおそれがあるという。予定を変更して早目に帰宅しました。

天気予報より早く雨が降り始めた。大型で非常に強い台風第24号が、勢力を維持したまま関東地方に接近するおそれがあるという。予定を変更して早目に帰宅しました。

▼22:00同駐車場にて車中泊

▼22:00同駐車場にて車中泊

▼広河原到着、5時50分発のシャトルバスに乗り換えて北沢峠へ。

▼広河原到着、5時50分発のシャトルバスに乗り換えて北沢峠へ。

▼シャトルバス出発まで広河原周辺を散策、付近には「フジアザミ」が群生して咲いてます。

▼シャトルバス出発まで広河原周辺を散策、付近には「フジアザミ」が群生して咲いてます。

▼06:00北沢峠に到着です。

▼06:00北沢峠に到着です。 ▼登山コースは「藪沢小屋ルート」です。

▼登山コースは「藪沢小屋ルート」です。 ▼06:30トイレ🚻を済ませて、いざー出発!

▼06:30トイレ🚻を済ませて、いざー出発! シラビソやダテカンバなどの樹林帯で整備された歩きやすい登山道が続きます。

シラビソやダテカンバなどの樹林帯で整備された歩きやすい登山道が続きます。 ◾1合目です。

◾1合目です。 ◾2合目を通過。

◾2合目を通過。 ◾3合目で小休憩。

◾3合目で小休憩。 ◾「お先にどうぞ!」ノンビリ速度で間もなく4合目を通過。

◾「お先にどうぞ!」ノンビリ速度で間もなく4合目を通過。 ◾傾斜が急になってきて滝ノ頭(5合目)分岐に到着です。

◾傾斜が急になってきて滝ノ頭(5合目)分岐に到着です。 ▼左は小仙丈尾根。右の比較的緩急の少ないダケカンバの林の中を進み、3つの沢を越えると、分岐から約20分で薮沢小屋に到着。

▼左は小仙丈尾根。右の比較的緩急の少ないダケカンバの林の中を進み、3つの沢を越えると、分岐から約20分で薮沢小屋に到着。

▼夏の花の盛りは過ぎていましたが、トリカブトやナナカマドなどが多く見られ、ナナカマドの実は赤く色づき、秋の気配です。

▼夏の花の盛りは過ぎていましたが、トリカブトやナナカマドなどが多く見られ、ナナカマドの実は赤く色づき、秋の気配です。

▼小仙丈尾根五合目(大滝ノ頭)への分岐を通過。 仙丈ヶ岳山頂へは右手の馬の背方面に入る。

▼小仙丈尾根五合目(大滝ノ頭)への分岐を通過。 仙丈ヶ岳山頂へは右手の馬の背方面に入る。 ▼渓流沿いの登山道で咲いていた花です。

▼渓流沿いの登山道で咲いていた花です。 オトコエン

オトコエン ハクサンフウロ

ハクサンフウロ ソバナ?

ソバナ? その他

その他

▼ニホンジカ防護柵です 。馬の背に向かって上りの道には、ニホンジカからの食害から高山植物を守るために設置された防護柵の中を歩く。

▼ニホンジカ防護柵です 。馬の背に向かって上りの道には、ニホンジカからの食害から高山植物を守るために設置された防護柵の中を歩く。 ▼11:30馬の背ヒュッテ(2640m) 到着!小休憩します。

▼11:30馬の背ヒュッテ(2640m) 到着!小休憩します。 ▼丹渓新道への分岐

▼丹渓新道への分岐  ▼ハイマツ帯に入り展望が開けてきました。

▼ハイマツ帯に入り展望が開けてきました。 ▼水飲み場です。

▼水飲み場です。 ▼12:30宿泊する仙丈小屋到着。

▼12:30宿泊する仙丈小屋到着。

▼“ めぐりあい”(@_@)感謝感激!

▼“ めぐりあい”(@_@)感謝感激! ▼仙丈岳山頂へ!

▼仙丈岳山頂へ!

▼13:00仙丈小屋から40分ほどかけて仙丈ヶ岳山頂(3033m)に立った。

▼13:00仙丈小屋から40分ほどかけて仙丈ヶ岳山頂(3033m)に立った。

▼「小屋夕食」17:00~ご飯&味噌汁おかわりできます。

▼「小屋夕食」17:00~ご飯&味噌汁おかわりできます。 ▼急な不安定な階段を登ると小屋の二階雑魚寝部屋です。天井は低く背を伸ばせば頭“ガーン”です。

▼急な不安定な階段を登ると小屋の二階雑魚寝部屋です。天井は低く背を伸ばせば頭“ガーン”です。

▼20:00に就寝です。夜中トイレに行くと、まだ外はガスっており、明日の天気が心配です。

▼20:00に就寝です。夜中トイレに行くと、まだ外はガスっており、明日の天気が心配です。

▼この日も小屋の前からは時折、ガスが晴れるが、また景色が消えてしまう。天気予報は「晴れ☀」裏切られた!甲斐駒などが一部姿を現す。

▼この日も小屋の前からは時折、ガスが晴れるが、また景色が消えてしまう。天気予報は「晴れ☀」裏切られた!甲斐駒などが一部姿を現す。

▼06:30小屋出発です。間もなく仙丈小屋分岐を通過します。

▼06:30小屋出発です。間もなく仙丈小屋分岐を通過します。 ▼登山道では、すでに夏の花から秋の花へバトンタッチされています。

▼登山道では、すでに夏の花から秋の花へバトンタッチされています。 ジロタテ

ジロタテ マギキョウ

マギキョウ その他

その他

▼仙丈岳から小仙丈岳までの稜線で雷鳥夫婦?と遭遇しました。

▼仙丈岳から小仙丈岳までの稜線で雷鳥夫婦?と遭遇しました。

▼八合目

▼八合目 ▼小仙丈ヶ岳直前の急登に挑む!

▼小仙丈ヶ岳直前の急登に挑む!

▼小仙丈ヶ岳です。後方に聳えるのが一部姿を現す甲斐駒ヶ岳です。

▼小仙丈ヶ岳です。後方に聳えるのが一部姿を現す甲斐駒ヶ岳です。

▼小仙丈岳尾根から北沢峠までの下りです。微かに富士山が遠望することができました。

▼小仙丈岳尾根から北沢峠までの下りです。微かに富士山が遠望することができました。

▲北沢峠に無事に下山しました!(10:50)こもれび荘にて、コーヒー☕タイム。▼13:00シャトルバス🚌に乗って、広河原バス駐車場へ。

▲北沢峠に無事に下山しました!(10:50)こもれび荘にて、コーヒー☕タイム。▼13:00シャトルバス🚌に乗って、広河原バス駐車場へ。 途中、バスの車内から雲の晴れた甲斐駒を見ることができました。

途中、バスの車内から雲の晴れた甲斐駒を見ることができました。 ▼バスに乗り換えてアルプス市営芦安駐車場へ向かいます。温泉は市営芦安駐車場(第2)前にある「白峰会館」です。浴場は大浴場と中浴場の2カ所です。

▼バスに乗り換えてアルプス市営芦安駐車場へ向かいます。温泉は市営芦安駐車場(第2)前にある「白峰会館」です。浴場は大浴場と中浴場の2カ所です。

▼甲府昭和IC(中央道)入り、一路自宅へ。▼夕食は談合坂SA にて「甲州味噌ラーメン」です。

▼甲府昭和IC(中央道)入り、一路自宅へ。▼夕食は談合坂SA にて「甲州味噌ラーメン」です。 天気予報と、にらめっこで二転三転しての山行でしたが、雨に降られることなく無事に登頂することができました。

天気予報と、にらめっこで二転三転しての山行でしたが、雨に降られることなく無事に登頂することができました。

南会津・湯ノ花温泉「旅館末廣」の駐車場にて車中泊(前泊)・・・・こう言う冒険的なことは“歳’をとってもワクワク感がある。🚙😌🌃💤

南会津・湯ノ花温泉「旅館末廣」の駐車場にて車中泊(前泊)・・・・こう言う冒険的なことは“歳’をとってもワクワク感がある。🚙😌🌃💤 ▼04:40夜明け前で薄暗いが、睡眠はタップリとった。湯の花温泉を出発して田代山林道を走ること約10kmで田代山登山の起点・猿倉登山口に到着します。天気も良さそうだ、先ずは朝食で腹ごしらえ。

▼04:40夜明け前で薄暗いが、睡眠はタップリとった。湯の花温泉を出発して田代山林道を走ること約10kmで田代山登山の起点・猿倉登山口に到着します。天気も良さそうだ、先ずは朝食で腹ごしらえ。

▼【05:30】猿倉登山口( 1,426m)スタート!

▼【05:30】猿倉登山口( 1,426m)スタート! ▼田代山山頂までは約2kmですが、沢沿いの道を登り始めると「最後の水場」があり、2本目の1㍑ペットボトルに補給。

▼田代山山頂までは約2kmですが、沢沿いの道を登り始めると「最後の水場」があり、2本目の1㍑ペットボトルに補給。

▼ほどなく樹林内を登ると急な山道が現れ、しばらくは樹林に覆われて視界のない急登が続きます。オオシラビソの松ぼっくりを見つけた!

▼ほどなく樹林内を登ると急な山道が現れ、しばらくは樹林に覆われて視界のない急登が続きます。オオシラビソの松ぼっくりを見つけた!

▼ササが密生しナナカマドやカエデなどが多くなると、視界も少しずつ開け、稜線も見え隠れし始めます。

▼ササが密生しナナカマドやカエデなどが多くなると、視界も少しずつ開け、稜線も見え隠れし始めます。

▼針葉樹林に入り、やや平坦な道を通過し、樹々の間を縫うような急峻な道をひたすら歩く。

▼針葉樹林に入り、やや平坦な道を通過し、樹々の間を縫うような急峻な道をひたすら歩く。 ▼約1時間で木道が現れ、小田代と呼ばれる小湿原に到着です。

▼約1時間で木道が現れ、小田代と呼ばれる小湿原に到着です。

【07:00】小田代(1,812m)到着!

【07:00】小田代(1,812m)到着!

小田代で小休憩、再び急坂を登っていくと、約30分で田代山湿原の一端にたどり着きます。

小田代で小休憩、再び急坂を登っていくと、約30分で田代山湿原の一端にたどり着きます。 ▼朝一の清々しい森を登り、約2時間ほどで田代山湿原に着くと、そこは別世界が広がっていました。

▼朝一の清々しい森を登り、約2時間ほどで田代山湿原に着くと、そこは別世界が広がっていました。

【07:30】 田代山の頂上です!(記念写真)田代山(1,971m )

【07:30】 田代山の頂上です!(記念写真)田代山(1,971m )

頂上一帯が広大な湿原、弘法沼と呼ばれる池塘もあって明るく開放的な山です。

頂上一帯が広大な湿原、弘法沼と呼ばれる池塘もあって明るく開放的な山です。

▼明るく開けた湿原に敷かれた木道は最も大きな池塘、弘法池を通り、緩やかな斜面を田代山避難小屋(弘法大師堂)へと続きます。

▼明るく開けた湿原に敷かれた木道は最も大きな池塘、弘法池を通り、緩やかな斜面を田代山避難小屋(弘法大師堂)へと続きます。

▼高層湿原にはキンコウカなど様々な植物が咲きほこり、自分とほぼ同じ高さに見える周辺の山々の雄大な眺望も抜群です。

▼高層湿原にはキンコウカなど様々な植物が咲きほこり、自分とほぼ同じ高さに見える周辺の山々の雄大な眺望も抜群です。

▼自分とほぼ同じ高さに見える周辺の山々の雄大な眺望も抜群です。

▼自分とほぼ同じ高さに見える周辺の山々の雄大な眺望も抜群です。

▼田代山湿原は一方通行で休憩ベンチがなく、木道も狭いため、休憩場所が限られています。小休止してから帝釈山に向かう。樹林帯に入り、間もなく田代山避難小屋に着く。

▼田代山湿原は一方通行で休憩ベンチがなく、木道も狭いため、休憩場所が限られています。小休止してから帝釈山に向かう。樹林帯に入り、間もなく田代山避難小屋に着く。 弘法大師堂とも書かれてあり、扉を開けると正面に弘法大師像が奉られていた。

弘法大師堂とも書かれてあり、扉を開けると正面に弘法大師像が奉られていた。

トイレ

トイレ

⬛帝釈山へ

⬛帝釈山へ ▼帝釈山への道は、針葉樹の中の展望のない道。

▼帝釈山への道は、針葉樹の中の展望のない道。 ▼小さなピークを二つ巻いて、いよいよ帝釈山への登りとなる。高度差はあまりないが、岩が露出した結構きつい登りを進む。

▼小さなピークを二つ巻いて、いよいよ帝釈山への登りとなる。高度差はあまりないが、岩が露出した結構きつい登りを進む。 ▼樹林を抜け出て振り返ると田代山から続く稜線を眺望することができました。

▼樹林を抜け出て振り返ると田代山から続く稜線を眺望することができました。 ⬛【09:00】木道をノンビリ歩くこと約1時間で帝釈山の山頂(標高2,060m)に到着。

⬛【09:00】木道をノンビリ歩くこと約1時間で帝釈山の山頂(標高2,060m)に到着。 ~記念写真~

~記念写真~

山頂からの大パノラマが見事で、日本二百名山にも選定されています。山頂はあまり広くないが、会津駒ケ岳、その後ろに連なる上越の山々、燧ケ岳、白根山を初めとする日光連山、那須の山々と展望できます。

山頂からの大パノラマが見事で、日本二百名山にも選定されています。山頂はあまり広くないが、会津駒ケ岳、その後ろに連なる上越の山々、燧ケ岳、白根山を初めとする日光連山、那須の山々と展望できます。

▼【11:00】下山スタート!

▼【11:00】下山スタート!

▼登山道で出会った昆虫です!

▼登山道で出会った昆虫です!

トンボ(アキアカネ)も多数飛び交っていました。

トンボ(アキアカネ)も多数飛び交っていました。 カミキリ虫?

カミキリ虫? ▼登山道で出会った花です。高山植物が咲き競い、湿原一帯はキンコウカが一帯に咲き乱れ、まさに高山植物の宝庫です。

▼登山道で出会った花です。高山植物が咲き競い、湿原一帯はキンコウカが一帯に咲き乱れ、まさに高山植物の宝庫です。 ゴゼンタチバナ

ゴゼンタチバナ アカモノ

アカモノ 姫シャクナゲ

姫シャクナゲ タテヤマリンドウ

タテヤマリンドウ モウセンゴケ

モウセンゴケ エドオヤマリンドウ

エドオヤマリンドウ トリカブト

トリカブト オオカメノキ(実)

オオカメノキ(実) ▼その他

▼その他

▼【14:30】駐車場到着です!本日の総歩数は

▼【14:30】駐車場到着です!本日の総歩数は

▼その中にあって、日本秘湯を守る会の源泉かけ流しの宿「旅館末廣」に宿泊予約した。

▼その中にあって、日本秘湯を守る会の源泉かけ流しの宿「旅館末廣」に宿泊予約した。 旅館末廣は、湯ノ花温泉で唯一、日本秘湯を守る会に加盟している旅館です。集落の中心にあり、湯ノ花温泉では最も大きい旅館かと思います。外観は山小屋風の造り。

旅館末廣は、湯ノ花温泉で唯一、日本秘湯を守る会に加盟している旅館です。集落の中心にあり、湯ノ花温泉では最も大きい旅館かと思います。外観は山小屋風の造り。

玄関にはお馴染みの「日本秘湯を守る会の宿」の提灯が吊るされています。

玄関にはお馴染みの「日本秘湯を守る会の宿」の提灯が吊るされています。 ▼フロント、玄関ロビーと一部の部屋でWifiが使用できます。

▼フロント、玄関ロビーと一部の部屋でWifiが使用できます。

横の右奥が宿泊部屋「ハギの間」8畳間、通しで12畳もあるから広い。当日の宿泊客は我が夫婦のみです。

横の右奥が宿泊部屋「ハギの間」8畳間、通しで12畳もあるから広い。当日の宿泊客は我が夫婦のみです。

▼湯ノ岐川の渓流を見下ろす場所に造られた露天風呂です。夜11時から日の出までは消灯されるので入ることができませんが、それ以外の風呂は24時間入れます。泉質は無色透明の単純泉ですがよく温まります。川を挟んだ対岸には共同浴場の石湯があります。

▼湯ノ岐川の渓流を見下ろす場所に造られた露天風呂です。夜11時から日の出までは消灯されるので入ることができませんが、それ以外の風呂は24時間入れます。泉質は無色透明の単純泉ですがよく温まります。川を挟んだ対岸には共同浴場の石湯があります。

湯の岐川岸から見た露天風呂です。

湯の岐川岸から見た露天風呂です。 ▼地下に造られた岩風呂です。

▼地下に造られた岩風呂です。 ▼夕食🌃😋🍶🍻(午後6~)

▼夕食🌃😋🍶🍻(午後6~) ◼イワナの塩焼きは、身が締まっていて美味しいです。

◼イワナの塩焼きは、身が締まっていて美味しいです。 ◼南会津地方の名物「断ち蕎麦」です。自家製そば粉100%使用し、香りが高くコシがあります。

◼南会津地方の名物「断ち蕎麦」です。自家製そば粉100%使用し、香りが高くコシがあります。 ◼注文した日本酒は秘湯を守る会のオジナルラベルが貼られています。

◼注文した日本酒は秘湯を守る会のオジナルラベルが貼られています。

満腹、満腹😋😋😋

満腹、満腹😋😋😋 食後のコーヒーはセルフです。焼き立てのパンが付きますが、持ち帰りを勧められます。

食後のコーヒーはセルフです。焼き立てのパンが付きますが、持ち帰りを勧められます。 ■【♨湯の花温泉共同浴場巡り】

■【♨湯の花温泉共同浴場巡り】

湯ノ花温泉の4ヶ所の共同浴場で使用できる入浴券は200円、同日内であれば1枚で4つすべてに入浴可能です。約700年前に発見され、源泉は60度で、含土類石膏弱食塩泉で、効能は婦人病、神経痛、疲労回復に効果があるといわれています。管理は村、午前中は風呂の清掃が行われます。

湯ノ花温泉の4ヶ所の共同浴場で使用できる入浴券は200円、同日内であれば1枚で4つすべてに入浴可能です。約700年前に発見され、源泉は60度で、含土類石膏弱食塩泉で、効能は婦人病、神経痛、疲労回復に効果があるといわれています。管理は村、午前中は風呂の清掃が行われます。

②【石湯(混浴)】

②【石湯(混浴)】

③【弘法の湯(男女別)】

③【弘法の湯(男女別)】

④【湯端の湯(男女別)】

④【湯端の湯(男女別)】

神社

神社 ■【前沢ふるさと公園 】

■【前沢ふるさと公園 】 ▼園内には「水車小屋」」と「バッタリ小屋」があります。集落から流れてくる水を引いて動かす水車、そしてさらにその水で動く「バッタリ」の音が集落へ響きます。「バッタリ」とは、ししおどしのように水を貯め、いっぱいになったときの反動で杵をうごかし、粟やひえなどをつく器具です。

▼園内には「水車小屋」」と「バッタリ小屋」があります。集落から流れてくる水を引いて動かす水車、そしてさらにその水で動く「バッタリ」の音が集落へ響きます。「バッタリ」とは、ししおどしのように水を貯め、いっぱいになったときの反動で杵をうごかし、粟やひえなどをつく器具です。

▼近くに馬頭観音が祀られています。

▼近くに馬頭観音が祀られています。 ▼前沢曲家集落

▼前沢曲家集落

▼集落23戸のうち半数ちかくが曲家を維持して生活しています。(L字型の曲家ではない作りを直家(じかや)と呼びます。)曲家(まがりや)とは、その文字の通り、L字に曲がった住まいのことです。手前の突出部には、生活(農耕や運搬)に欠かせない大切な牛や馬を、そして奥の建物は人の生活空間として、牛・馬と人とが同じ家の中に暮らしていました。

▼集落23戸のうち半数ちかくが曲家を維持して生活しています。(L字型の曲家ではない作りを直家(じかや)と呼びます。)曲家(まがりや)とは、その文字の通り、L字に曲がった住まいのことです。手前の突出部には、生活(農耕や運搬)に欠かせない大切な牛や馬を、そして奥の建物は人の生活空間として、牛・馬と人とが同じ家の中に暮らしていました。

▼一路帰宅🏠🚗💨へ。途中、PA にて昼食、

▼一路帰宅🏠🚗💨へ。途中、PA にて昼食、

その後に渋滞なくスムーズに走り、無事に帰宅しました。

その後に渋滞なくスムーズに走り、無事に帰宅しました。 ■【🚶コース】(約6時間)

■【🚶コース】(約6時間) ▼国道139から登山口へ向かう途中,レンガ造りのレトロなな風情ある落合水路橋。橋の上を水が流れている。

▼国道139から登山口へ向かう途中,レンガ造りのレトロなな風情ある落合水路橋。橋の上を水が流れている。 ▼歩き易い登山道

▼歩き易い登山道

▼新緑が眩しい

▼新緑が眩しい ▼富士見平から見た富士山

▼富士見平から見た富士山 ▼九鬼山到着!

▼九鬼山到着!  南側も木が伐採されて富士山が見える。

南側も木が伐採されて富士山が見える。

九鬼山伝説~大月市「百蔵山」で生まれた桃太郎が、九鬼山に棲む九つの鬼を退治にやってきたと語り伝えられています。

九鬼山伝説~大月市「百蔵山」で生まれた桃太郎が、九鬼山に棲む九つの鬼を退治にやってきたと語り伝えられています。 ▼札金峠通過

▼札金峠通過 ▼馬立山手前の急登

▼馬立山手前の急登 ▼馬立山頂

▼馬立山頂 ▼稜線を辿るルートで御前山頂(730m)到着

▼稜線を辿るルートで御前山頂(730m)到着

下界は大月市?

下界は大月市? ▼御前山からはJR猿橋駅までひたすら下っていくルートです。

▼御前山からはJR猿橋駅までひたすら下っていくルートです。 ▼登山口

▼登山口 ▼JR猿橋駅到着\(^o^)/

▼JR猿橋駅到着\(^o^)/ ▼九鬼山は花の種類が豊富なことで、東京近郊の山では一、二を争う。

▼九鬼山は花の種類が豊富なことで、東京近郊の山では一、二を争う。 フデリンドウ

フデリンドウ コゴメウヅキ

コゴメウヅキ マムシグサ

マムシグサ ツクバネウツギ

ツクバネウツギ ヤマフジ

ヤマフジ 以下花の名前不詳です。

以下花の名前不詳です。

▼頑張ったよ!総歩数は?

▼頑張ったよ!総歩数は? 新緑が美しく心地よい気候の中、爽やかな風を感じながらいい汗をかいてきました。

新緑が美しく心地よい気候の中、爽やかな風を感じながらいい汗をかいてきました。 ▼高尾山に新名所!「TAKAO 599 MUSEUM」

▼高尾山に新名所!「TAKAO 599 MUSEUM」 ▼梅ノ木平橋から入る

▼梅ノ木平橋から入る ▼うかい竹亭横の道路を歩く

▼うかい竹亭横の道路を歩く ▼新緑映える林道~三沢峠へ

▼新緑映える林道~三沢峠へ ▼三沢峠

▼三沢峠

◼三沢峠から峯ノ薬師へ

◼三沢峠から峯ノ薬師へ

▼展望台から津久井湖を展望する。

▼展望台から津久井湖を展望する。

▼峯ノ薬師奥の院

▼峯ノ薬師奥の院 ▼峯ノ薬師

▼峯ノ薬師

▼峰の薬師堂の広場に「姿三四郎決闘の場」の記念碑があります。姿三四郎は、明治の柔道家の生涯を描いた富田常雄著の長編小説です。

▼峰の薬師堂の広場に「姿三四郎決闘の場」の記念碑があります。姿三四郎は、明治の柔道家の生涯を描いた富田常雄著の長編小説です。

▼峯ノ薬師参道入口

▼峯ノ薬師参道入口 ▼三井大橋 (津久井湖)

▼三井大橋 (津久井湖)

▼🏁クラブ前バス停

▼🏁クラブ前バス停

▼林道沿いに咲くニリンソウ

▼林道沿いに咲くニリンソウ ▼キンラン

▼キンラン ▼キランソウ

▼キランソウ ▼ホウチャクソウ

▼ホウチャクソウ ▼ミミガタテンナンショウ

▼ミミガタテンナンショウ ▼ラショウモンカズラ [羅生門葛]?

▼ラショウモンカズラ [羅生門葛]? ▼ヤマツツジは峯ノ薬師守護金比羅様付近に群落がありました。

▼ヤマツツジは峯ノ薬師守護金比羅様付近に群落がありました。

▼本日の総歩数です。危険な場所なく比較的歩きやすいコースで疲れはあらません。

▼本日の総歩数です。危険な場所なく比較的歩きやすいコースで疲れはあらません。 ▼打ち上げは地元の寿司屋さんで。ビール🍻

▼打ち上げは地元の寿司屋さんで。ビール🍻

▼こま参道は、懐かしい昭和の風情漂うお店が、細い傾斜階段の参道に軒を連ねます。

▼こま参道は、懐かしい昭和の風情漂うお店が、細い傾斜階段の参道に軒を連ねます。 ▼大山コマのタイル

▼大山コマのタイル

▼冬サクラが咲いていました!

▼冬サクラが咲いていました! ▼女坂コースを登ります。龍神堂(八大堂)です。

▼女坂コースを登ります。龍神堂(八大堂)です。

■大山寺 は、奈良の東大寺を開いた良弁僧正が755年に開山した古刹で関東三大不動のひとつ。

■大山寺 は、奈良の東大寺を開いた良弁僧正が755年に開山した古刹で関東三大不動のひとつ。

▼大山寺の参道の階段や大山阿夫利神社周辺にある、真っ赤に色付いた紅葉の木が参拝客を迎えてくれています。

▼大山寺の参道の階段や大山阿夫利神社周辺にある、真っ赤に色付いた紅葉の木が参拝客を迎えてくれています。

▼特に階段の下から見る紅葉は圧巻そのもので、両脇にいる地蔵も手伝ってか、なんだか不思議な世界に吸い込まれそうな感覚になります。

▼特に階段の下から見る紅葉は圧巻そのもので、両脇にいる地蔵も手伝ってか、なんだか不思議な世界に吸い込まれそうな感覚になります。

▼大山では12月10日(日)までGODZILLA攻略キャンペーンを開催中。これは、11月17日(金)公開の映画「GODZILLA怪獣惑星」の舞台が2万年後の丹沢・大山エリアであることから小田急電鉄株式会社が実施しているもの。“ゴジラかわら投げ”赤井輪の下にゴジラ(黒く判然としない?)

▼大山では12月10日(日)までGODZILLA攻略キャンペーンを開催中。これは、11月17日(金)公開の映画「GODZILLA怪獣惑星」の舞台が2万年後の丹沢・大山エリアであることから小田急電鉄株式会社が実施しているもの。“ゴジラかわら投げ”赤井輪の下にゴジラ(黒く判然としない?)

■別名「雨降山」と呼ばれ、古代より多くの人々に信仰されてきた大山の中腹に鎮座する「大山阿夫利神社下社」。

■別名「雨降山」と呼ばれ、古代より多くの人々に信仰されてきた大山の中腹に鎮座する「大山阿夫利神社下社」。

▼眼下に相模湾と紅葉のパノラマが広がります。

▼眼下に相模湾と紅葉のパノラマが広がります。  ▼社殿と遠景の紅葉の佇まいは壮観です。

▼社殿と遠景の紅葉の佇まいは壮観です。

▼登山道で“山ネズミ”🐭?2匹見つけた!丸くて小さい。

▼登山道で“山ネズミ”🐭?2匹見つけた!丸くて小さい。

▼登山道で見つけたムラサキシキブ。

▼登山道で見つけたムラサキシキブ。 色鮮やかなモミジ

色鮮やかなモミジ ▼山頂を目指すハイカーの皆さん

▼山頂を目指すハイカーの皆さん ▼ヤビツ峠分岐

▼ヤビツ峠分岐 ▼大山阿夫利神社本社(山頂)

▼大山阿夫利神社本社(山頂)

▼塔ノ岳方面の山容

▼塔ノ岳方面の山容 山頂に到着した頃はガスってしまい、富士山を望むことはできませんでした。残念です!

山頂に到着した頃はガスってしまい、富士山を望むことはできませんでした。残念です!