【日本庭園を知って楽しむ】 日本庭園の定義 1-1 庭園とは何かを明確にしておきましょう

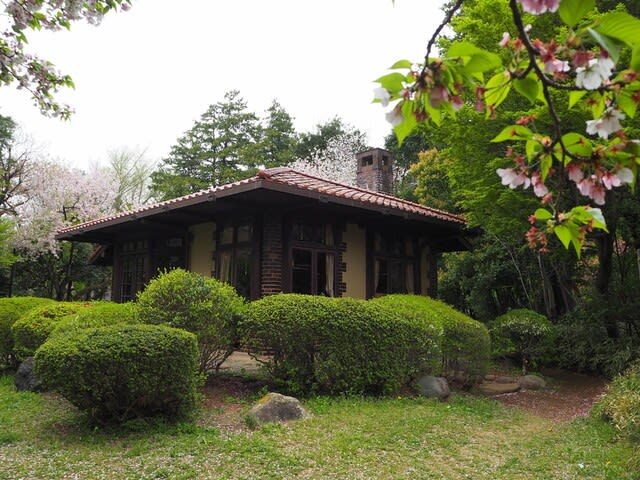

若い頃からひとり旅が好きで、経営コンサルタントとして独立してからは、仕事の合間に旅をしたのか、旅行の合間に仕事をしたのかわかりませんが、カメラをぶら下げて【カシャリ! ひとり旅】をしてきました。

旅のテーマは寺社や庭園めぐりです。

日本には「日本庭園」と呼ばれる庭園だけではなく、「イングリッシュガーデン」など、海外の庭園形式をした庭園も多数あります。寺社を訪れたときに、想定していなかったところに、庭園を発見することがあります。

下手の横好きで、【カシャリ! ひとり旅】を続けていますが、その一環で訪れた庭園を順次紹介してまいりたいと思います。

■ 日本庭園の定義

庭園とは、「計画的に築山・泉水を設け、樹木や芝生などをととのえた庭」と考えます。

ニッポニカによりますと、庭園とは、「大自然に擬して人間がつくった小自然の景観」ということです。

原初は、神を祀る儀式を執り行う場であったり、農作業などの実用の場であったりしました。文化が進むにつれて、人間と自然とのかかわりを求めて、住居を取り巻く環境の一つの要素として発達してきました。

庭園は、英語では「garden」ですが、これはゲルマン語系の表現に共通する単語の語根としての「gher-」に端を発しているようです。これは、土地に関する支配ないし囲い込みを意味しています。

これは、村落や部族の共同体の生活のなかで家畜を飼育する場所でしたが、のちに王や貴族のための蔬菜(そさい)、果樹、森林園をさすようになりました。

それが文化の発達に伴って、実用目的から離れて花や緑樹を植え、憩いの場として装飾的な地割や植栽を施して、観賞を目的とした庭園へと発達してきたようです。

日本で「庭園」ということばが使われるようになるのは、西洋文明が入ってきた明治40年(1907)ごろからです。

一説には、近代の造園研究者である小澤圭次郎(おざわけいじろう)が英語の“garden:ガーデン”の訳語として用いたのがはじまりとされています。

庭園の「庭」という字は、元来中国においては堂前の場所、つまり屋前の平坦な場所をさしました。日本に伝わったとき、一木一草一石もない広場(祭政を行う場所)を『日本書紀』では「庭(てい)」、『古事記』では「邇波(には)」「二八(には)」といいましたが、これは後世のいわゆる庭園とは、異なる者と考えるべきでしょう。

ここでは、日本庭園とは、池や築山、石などの要素を元に形成される日本独自の造形空間を持つ庭園という考えでスタートします。今後、いろいろと学び、体験する中で、この表現に追加したり、修正・削除したりしながら、私なりの「日本庭園の定義」をまとめてみたいと考えています。

その中には、庭園の分類、様式、時代なども加味していく必要があるかもしれません。例えば、室町時代の禅寺平庭、池庭林泉式、江戸時代の大名庭園に代表される書院林泉、寺院平庭、池泉回遊式、茶庭露地などが重要な要素となると考えます。

■ 日本を代表する庭園

都道府県別

リスト http://www.glomaconj.com/butsuzou/meisho/indexmovie.htm

- 写真・旅行

- 【カシャリ!ひとり旅】 北海道

- 【カシャリ! ひとり旅】 青森

- 【カシャリ! ひとり旅】 岩手

- 【カシャリ! ひとり旅】 秋田

- 【カシャリ!ひとり旅】 福島

- 【カシャリ!ひとり旅】 宮城県

- 【カシャリ!ひとり旅】 山形県

- 【カシャリ!ひとり旅】 茨城

- 【カシャリ!ひとり旅】 埼玉

- 【カシャリ!ひとり旅】 群馬県

- 【カシャリ!ひとり旅】 神奈川県

- 【カシャリ!ひとり旅】 東京散歩

- 【カシャリ!ひとり旅】 静岡県

- 【カシャリ!ひとり旅】 山梨県

- 【カシャリ!ひとり旅】 兵庫

- 【カシャリ!ひとり旅】 京都

- 【カシャリ!ひとり旅】 北陸

- 【カシャリ!ひとり旅】 九州

![]()

ユーチューブで視る 【カシャリ!庭園めぐりの旅】

写真集は、下記URLよりご覧いただくことができます。

静止画: http://www.glomaconj.com/butsuzou/meisho/indexmeisho.htm

映像: http://www.glomaconj.com/butsuzou/meisho/indexmovie.htm

【 注 】 映像集と庭園めぐりは、重複した映像が含まれています