毎年春の恒例の清水寺の夜間拝観に伺って来ました。 本日10日(日曜日)が最終日で、ソメイヨシノは葉桜になっているものが多かったですが、

紅枝垂れやモミジの新芽の色が映えてライトアップならではの鮮やかさでとても綺麗でした。 正面の参道を避けて、茶碗坂の一番上の駐車場に

車を停め仁王門の南側から階段を上がります。

仁王門 応仁の乱(1467~1477年)によって焼失しましたが、15世紀末に再建され、平成15年(2003)に解体修理されました。清水寺の正

門で、幅約10メートル、奥行き約5メートル、棟高約14メートルの、室町時代再建当時の特徴を示す楼門です。 以下の説明は、清水寺のホーム

ページからのものを参照させていただきました。

西門前の枝垂れ桜

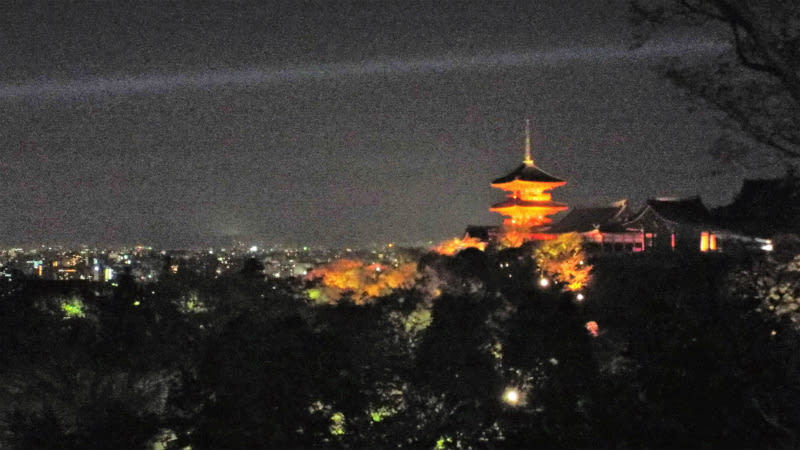

西門と三重塔

仁王門の吽形(左)の仁王像

西方面とされる極楽浄土を示すレーザー光線

西門(さいもん)現在の建物は寛永8年(1631)再建のもの。もとの創建時期は分かっていませんが、史書「帝王編年記」など鎌倉時代の文献に

見えるので、おそらく浄土教が流行した平安時代末期にはできていたと推測されています。

ここから見る西山の日没は素晴らしく、極楽浄土に往生する入り口の門、浄土を観想する日想観(にっそうかん)の聖所であったと考えられてい

ます。

西門の北側に建つ鐘楼は、慶長12年(1607)の再建で、平成11年(1999)に彩色復元され、桃山様式の美しい彫刻が一層華やかに蘇りました。

牡丹彫刻の懸魚(けぎょ)や菊花彫刻の蟇股(かえるまた)、四隅の柱の先にある獏と象の木鼻などが見どころです。

西門と同様に絢爛豪華な建築美を見せているのが三重塔です。平安時代初期847年に創建され、寛永9年(1632)に再建。現在の塔は古様式に

則って昭和62年(1987)に解体修理したもので、総丹塗りとともに、桃山様式を示す極彩色文様を復元しました。

非公開ですが、内部には大日如来像を祀り、四方の壁に真言八祖像、天井・柱などには密教仏画や飛天・龍らが極彩色で描かれています。

三重塔としては日本最大級の高さ約31メートルの塔は、清水寺、京都東山のシンボルとして、古くから国内外に広く宣伝されてきました。

現在、本堂の入り口の轟門は、修復中なので開山堂の北側から本堂に向かいます。

濡れて観音 本来、奥の院の横にひっそりと佇んでおられますが、奥の院修復期間中は、開山堂の北側に祀られております。

右、経堂 寛永10年(1633)の再建で、平成12年(2000)に解体修理され、西門、三重塔とあわせて美しい丹塗りの建物が続きます。

平安時代中期には一切経を所蔵し、全国から学問僧が集まる講堂として栄えましたが、それ以降、記録から消え、現在その一切経は伝来していま

せん。 堂内には釈迦三尊像をお祀りし、鏡天井に江戸時代の絵師・岡村信基(おかむらのぶもと)筆の墨絵の円龍が描かれています。

本堂の舞台の南側の山に建つ子安の塔 子安塔は、聖武天皇、光明皇后の祈願所と伝わっていますが、詳しい創建時期はわかっていません。現在

の建物は明応9年(1500)のもので、明治の終わりまで仁王門の左手前に建っていましたが、本堂の南に位置する、錦雲渓を隔てた丘の上に移築

されました。高さ約15メートル、檜皮葺の三重塔の内部には、子安観音(千手観音)をお祀りし、名前の通り安産に大きな信仰を集めてきました。

舞台から下を望みますと清水寺の開創の起源であり、寺名の由来となった音羽の瀧があります。こんこんと流れ出る清水は古来「黄金水」「延命

水」と呼ばれ、清めの水として尊ばれてきました。 3筋に分かれて落ちる清水を柄杓に汲み、六根清浄、所願成就を祈願するため、連日、行列が

できるほどの人気の場所ですが、元は瀧行の場。開基行叡居士(ぎょうえいこじ)、開山延鎮上人(えんちんしょうにん)の伝統を守り、現在も

水垢離が行われています。 右下の灯りは茶店です。

本堂 西国三十三所観音霊場第十六番札所 洛陽三十三所観音霊場第十二番札所 寛永10年(1633)に再建された、正面36メートル

強、側面約30メートル、棟高18メートルの大堂です。 堂内は巨大な丸柱の列によって外陣(礼堂)と内陣、内々陣の三つに分かれ、通常、外陣

とさらに外側にめぐらされた廊下を進んで拝観します。

本堂東側の御朱印を書いていただける所です。

子安塔

右手の釈迦堂の裏手からレーザー光線が放たれております。

新緑が鮮やかな奥の院から

音羽山に植樹された千本山桜

三つ葉ツツジでしたが、色が出ませんでした。

夜間は、子安塔には近づけませんでした。

音羽の瀧の行列を横目にしながら出口に向かいますの

秋の紅葉 ライトアップ http://blog.goo.ne.jp/kappou-fujiwara/e/fb895143ef48ae766495f43771651240

雪景色 http://blog.goo.ne.jp/kappou-fujiwara/e/fe302af44504e9a1df50c0416fc671db

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます