今、脱力スイングに取組んでおります。身に付くまでひたすら1歩助走で脱力化の練習を行うつもりです。

しかしながら、いざスコアを入れると力が入ってしまいます。そしてレーンが遅かったり、コンディションの変化でスプリットなどが出ようものなら、直ぐにヒートアップしてしまい元の腕を振り回すスイングに逆戻りしてしまいます。

そんな折、自分への戒めのために手のひらに「脱力」という2文字を書いて試合に臨んだところ、オマジナイの霊験あらたかなり、別人の如く脱力スイングをしている自分がいたのです。そして、難しいスポコンのコンディションにも関わらずストライクを連発し、10ピンタップしてもピンの真正面に当たる華麗なるカバーで、余裕の表情を浮かべアプローチを降りていくという夢を見たのです。

お目出たい私は「これは正夢だ!」ボウリングの神様のお告げに違いないと信じ、とうとう合理性を欠いた神頼み的手段をとってしまいました。

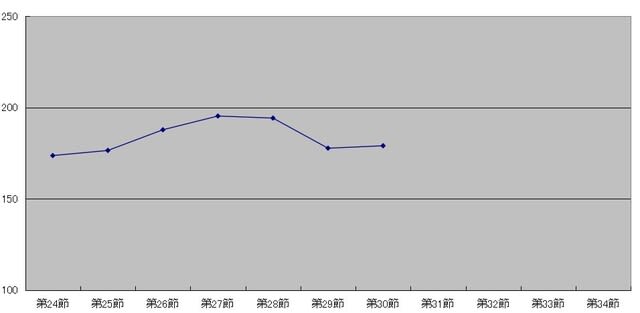

しかし、そんなに現実は甘いものではありませんでした。9/1のダブルスリーグは196-148-165、3Gアベレージ:169.67と何時もと大して変わりありません。ただ、アプローチに上がる前に「脱力」2文字を眺めることにより、何時もより冷静に臨めたのではないかと思います。オイルがフレッシュな時には、ほぼ狙い通りのラインでワッシャとビッグ4に連続して見舞われても、その後5'thを持って来ることが出来ました。その後の2ゲームはオイルの変化について行けないという技術的な問題ですので、メンタル的には良い効果があったと思えます。

そして翌日の職場対抗戦では244-201-202、3Gアベレージ:215.67と久々の全ゲームプラスを打つことが出来ました。練習投球時からリラックスした脱力スイングで投げることが出来ました。コンディションは45ftのロングコンディションでしたので、セオリー通り中目から投げてみて有望なラインを見つけました。その後外のラインもチェックしてみましたところ、結構幅を感じましたので1ゲーム目は大外から投げてみることにしました。4'thスタートで途中バケットを残すなど変化の兆しがありましたが、冷静に修正してノーミスゲームとしました。

2ゲーム目に入ってからもターキースタート、4フレでイージーなスペアミスをしでかし、何時もならこれを切っ掛けに崩れてしまうところ、再びターキーを持って来ることが出来ました。しかし、後半は10ピンが飛ばなくなり、かつ10ピンのカバーミスが重なりましたが、何とかプラスに持ち込めました。

3ゲーム目に入ってから、若干迷いもありましたが同じ大外からのラインを修正しつつ使い続けておりました。しかし、10ピンは飛ばず、スプリットとバケットが出ましたので、練習投球で見つけていた中のラインに変更しました。最初こそノーヘッドでしたが、その後は8フレームからオールウェイでプラスに持っていくことが出来ました。

毎回アプローチに上がる前に「脱力」の2文字を見ることにより、いつの間にか忘れがちになっている事柄を再認識させることが出来ます。そうすることによって、これまでの悪い流れを断ち切り、冷静さを取り戻し、今からやるべきことを明確に意識させてくれるといったオマジナイ効果があるのではないでしょうか。

神頼みと言ってはそれまでのことですが、最後の最後はそういったものが必要なこともあるのではないでしょうか。有名なプロスポーツの選手でもルーティーンを大切にすると言います。それほどにレベルが高くなればなるほどメンタルに左右されるということでしょう。しかし、当然のこととして地道な練習を行った上でのことです。

ですから、私も脱力のための1歩助走を追求していきます。そして試合にはオマジナイの言葉を掌に秘めて臨みたいと思っております。

それにしても夢にまでボウリングが出てきてしまうとは、もはやビョーキ以外の何ものでもないようです。

しかしながら、いざスコアを入れると力が入ってしまいます。そしてレーンが遅かったり、コンディションの変化でスプリットなどが出ようものなら、直ぐにヒートアップしてしまい元の腕を振り回すスイングに逆戻りしてしまいます。

そんな折、自分への戒めのために手のひらに「脱力」という2文字を書いて試合に臨んだところ、オマジナイの霊験あらたかなり、別人の如く脱力スイングをしている自分がいたのです。そして、難しいスポコンのコンディションにも関わらずストライクを連発し、10ピンタップしてもピンの真正面に当たる華麗なるカバーで、余裕の表情を浮かべアプローチを降りていくという夢を見たのです。

お目出たい私は「これは正夢だ!」ボウリングの神様のお告げに違いないと信じ、とうとう合理性を欠いた神頼み的手段をとってしまいました。

しかし、そんなに現実は甘いものではありませんでした。9/1のダブルスリーグは196-148-165、3Gアベレージ:169.67と何時もと大して変わりありません。ただ、アプローチに上がる前に「脱力」2文字を眺めることにより、何時もより冷静に臨めたのではないかと思います。オイルがフレッシュな時には、ほぼ狙い通りのラインでワッシャとビッグ4に連続して見舞われても、その後5'thを持って来ることが出来ました。その後の2ゲームはオイルの変化について行けないという技術的な問題ですので、メンタル的には良い効果があったと思えます。

そして翌日の職場対抗戦では244-201-202、3Gアベレージ:215.67と久々の全ゲームプラスを打つことが出来ました。練習投球時からリラックスした脱力スイングで投げることが出来ました。コンディションは45ftのロングコンディションでしたので、セオリー通り中目から投げてみて有望なラインを見つけました。その後外のラインもチェックしてみましたところ、結構幅を感じましたので1ゲーム目は大外から投げてみることにしました。4'thスタートで途中バケットを残すなど変化の兆しがありましたが、冷静に修正してノーミスゲームとしました。

2ゲーム目に入ってからもターキースタート、4フレでイージーなスペアミスをしでかし、何時もならこれを切っ掛けに崩れてしまうところ、再びターキーを持って来ることが出来ました。しかし、後半は10ピンが飛ばなくなり、かつ10ピンのカバーミスが重なりましたが、何とかプラスに持ち込めました。

3ゲーム目に入ってから、若干迷いもありましたが同じ大外からのラインを修正しつつ使い続けておりました。しかし、10ピンは飛ばず、スプリットとバケットが出ましたので、練習投球で見つけていた中のラインに変更しました。最初こそノーヘッドでしたが、その後は8フレームからオールウェイでプラスに持っていくことが出来ました。

毎回アプローチに上がる前に「脱力」の2文字を見ることにより、いつの間にか忘れがちになっている事柄を再認識させることが出来ます。そうすることによって、これまでの悪い流れを断ち切り、冷静さを取り戻し、今からやるべきことを明確に意識させてくれるといったオマジナイ効果があるのではないでしょうか。

神頼みと言ってはそれまでのことですが、最後の最後はそういったものが必要なこともあるのではないでしょうか。有名なプロスポーツの選手でもルーティーンを大切にすると言います。それほどにレベルが高くなればなるほどメンタルに左右されるということでしょう。しかし、当然のこととして地道な練習を行った上でのことです。

ですから、私も脱力のための1歩助走を追求していきます。そして試合にはオマジナイの言葉を掌に秘めて臨みたいと思っております。

それにしても夢にまでボウリングが出てきてしまうとは、もはやビョーキ以外の何ものでもないようです。