「クリスマスの12にち」エミリー・ボーラム 著 わしづなつえ 訳 福音館書店

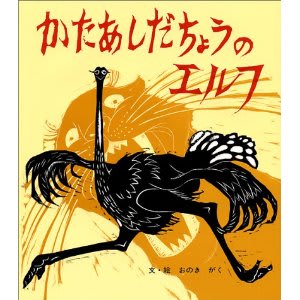

「クリスマスの12にち」エミリー・ボーラム 著 わしづなつえ 訳 福音館書店マザーグースの積み重ね数え歌で英国の有名なクリスマスキャロルの1つ「The Twelve Days Of Christmas」を絵本を邦訳したもの。

さあ クリスマスの はじめのひの おくりものは ほら いちわのヤマウズラ

さあ クリスマスの ふつかめのおくりものは にわのキジバト それにいちわのヤマウズラ

さあ クリスマスの みっかめのおくりものは・・・

こんなふうに次々と贈り物をつないで数え上げて行く楽しい歌です♪

[原詞]

On the first day of Christmas

my true love gave to me:

A partridge in a pear tree.

On the second day of Christmas

my true love gave to me:

Two turtledoves

And a Partridge in a pear tree.

On the third day of Christmas

my true love gave to me:

Three French Hens,

Two turtledoves

And a Partridge in a pear tree.

...以下略

【 歌~YouTube】

イエス・キリストが生誕した12月25日から1月6日までの12日間を「降誕節」として祝う歌だそうです。

※興味がありましたら「クリスマスの12日(12 days of Christmas) 」で検索してみて下さい。

12月17日(土)「おはなしぐるんぱクリスマスお話し会」

12月17日(土)「おはなしぐるんぱクリスマスお話し会」《プログラム》

[ごあいさつ]コートのおはなし(「ヨセフのだいじなコート」より)

[うたとブラックパネルシアター]赤鼻のトナカイ&ジングルベル

[大型絵本]ふゆのよるのおくりもの 芭蕉みどり 作 ポプラ社

[実物投影]12月24日 黒井 健 作 白泉社

[実物投影]クリスマスの12にち エミリー・ボーラム 著 わしづなつえ 訳 福音館書店

50名近くの親子連れのお客さんが来て下さり、びっくり!嬉しかったです。

坂道の途中にあるガラスケースの図書館の掲示板の表面が凍っていました。

冷え冷えで寒~い1日。

ネットで変わった切り絵を見つけました。

ネットで変わった切り絵を見つけました。

「えーっ、落ちてこなーい!びっくり~~!!・・ていうか、どうやっていれたの?」

「えーっ、落ちてこなーい!びっくり~~!!・・ていうか、どうやっていれたの?」 「ふふふ・・その秘密は松ぼっくりがグーパーすることにあり!」

「ふふふ・・その秘密は松ぼっくりがグーパーすることにあり!」 →

→

→

→

→

→

「わ!張り付いてる~

「わ!張り付いてる~ 」

」 )

) [

[

はらっぱ便り

はらっぱ便り

春の妖精

春の妖精

歳の数入れましたよ~♪

歳の数入れましたよ~♪ ・・多い..

・・多い..