■ 国指定史跡 新田荘遺跡 明王院境内 ≪6/11≫

城 名:安養寺館(あんようじやかた)

別 名:新田義貞館

形 態:館

時 期:鎌倉時代

築城主:不明

城 主:新田義貞(推定)

遺 構:ー

指 定:国指定史跡(名称「新田荘遺跡 明王院境内」平成12年〔2000〕11月1日指定)

現 状:明王院

所在地:群馬県太田市安養寺町(旧新田郡尾島町)

明王院は安養寺館に建てられた寺ということで、本標題は「安養寺館・明王院」としましたが、遺構がないことから、内容は

いつもの如くお寺散策になってしまいました。

明王院の参道入口に建つ「国指定史跡 新田荘遺跡 明王院境内」の石標

■ 新田荘遺跡(明王院境内)

呑嶺山明王院安養寺(どんれいさんみょうおういんあんようじ)は、真言宗豊山派の寺院で、2町四方(一辺200m)の規模を

有した、鎌倉時代の総領家クラスの安養寺館跡に建てられた寺です。

不動堂には、二対の不動明王が納められており、そのひとつは1寸8分(約5.5cm)の白金製で、元弘3年(1333)新田

義貞の鎌倉攻めの際、山伏に化身して越後方面の新田一族に一夜にして触れ回ったと伝えられ、「新田触不動(にったふれふ

どう)」として知られています。

木造二天像(市重文)を安置する山門を入った左手には、境内から出土した新田義貞の弟脇屋義助(わきやよしすけ)の供養

塔婆である「源義助」と刻まれた板碑があります。本堂裏手には、安養寺十二坊のひとつである薬師坊に祀られていた南北朝期

の石仏である薬師如来像(市重文)があります。

また、本堂東側には延享4年(1747)に建立された千体の不動明王像を刻んだ高さ6mのピラミッド状の千体不動塔(市重文)

があります。

安養寺館跡は、土塁・掘割は現状では見られませんが、安政2年(1855)の安養寺村絵図や昭和の地籍図には掘割が確認でき

ます。居住者は、死後に「安養寺殿」と諡(おくりな)された新田義貞が有力です。

《太田市ホームページ 太田市の文化財 より引用》

「山門」

山門をくぐると境内 中央が「本堂」 本堂の右側にあるのが「新田触不動尊」

「本堂」 落慶してから1年も経っておらずピッカピカです

本堂に架かる山号「呑嶺山」と揮毫された扁額

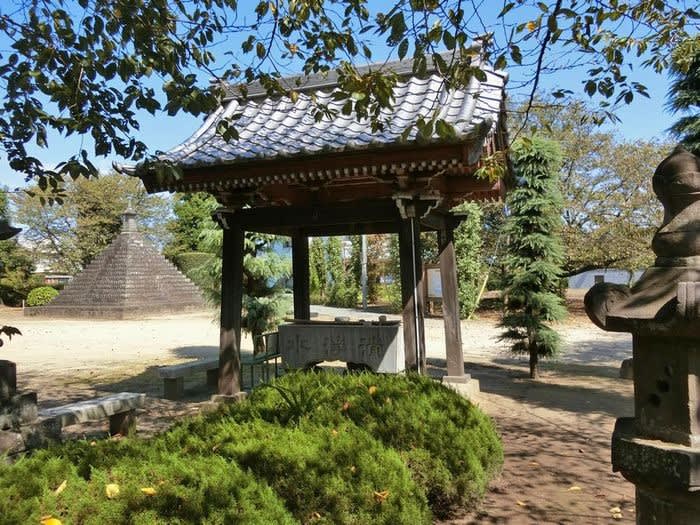

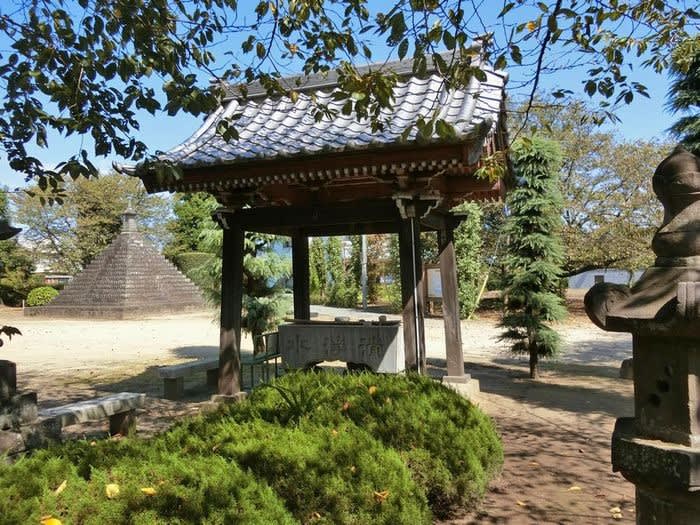

本堂右横にある覆屋には「源義助 板碑」が安置されています

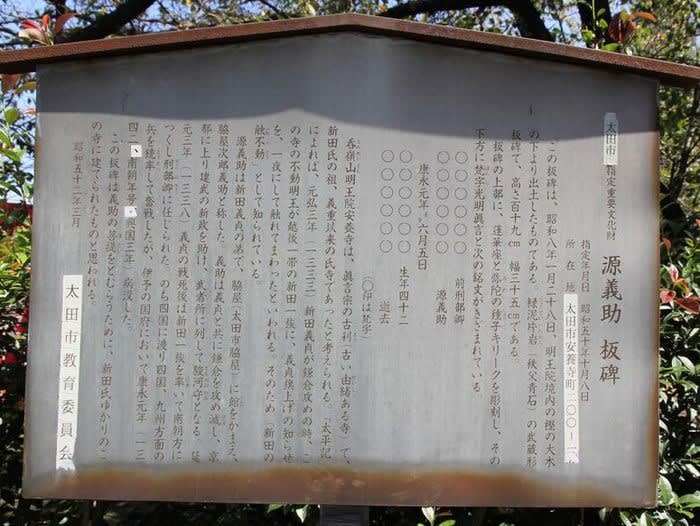

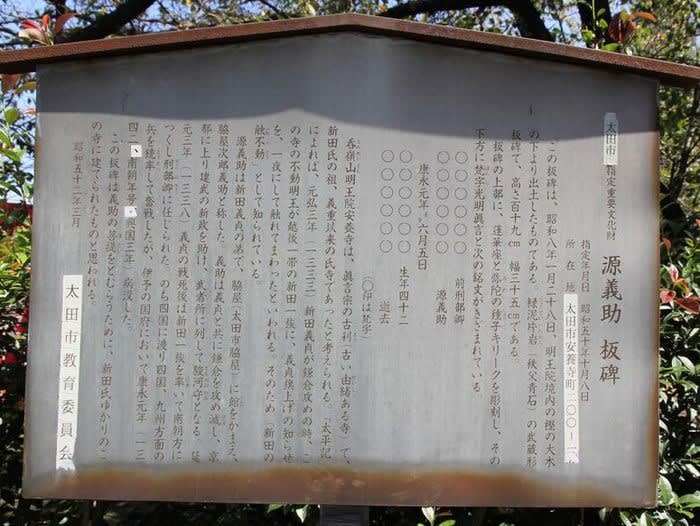

「源義助 板碑」説明板 源義助=脇屋義助(新田義貞の弟)

「源義助 板碑」 写真では刻まれている銘文までは分りません

「新田触不動尊」(明王院不動堂)参道入り口

左側に「新田家守本尊 新田触不動尊」の石標が建っています

参道入り口を入った左右に石仏群があります これは左側の石仏群

参道の上に張り出している枝は桜の木

「山門」 増長天 持国天の二体の木像があることから「二天門」とも呼ばれる

ガラスへの写り込みがありはっきりしませんが・・・

二天門に架かる扁額も山号の「呑嶺山」

石畳の先に不動堂

左手に門があります 本堂敷地への出入り口でしょう

右手には「手水舎」

「不動堂」

扁額 「不動尊」と読んで間違っていないと思いますが・・・

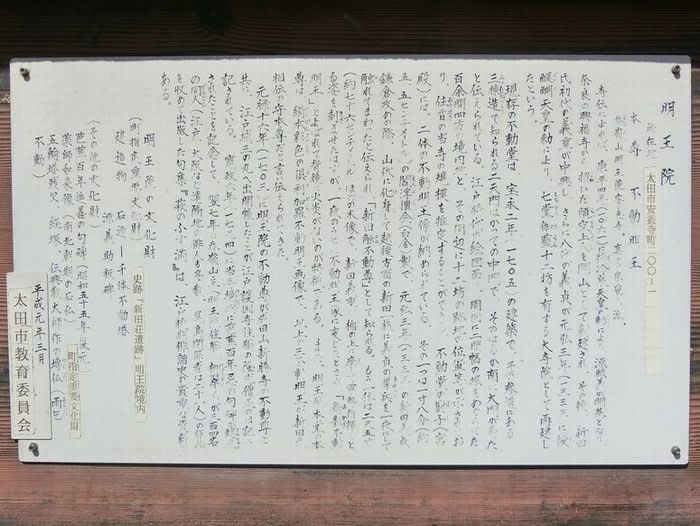

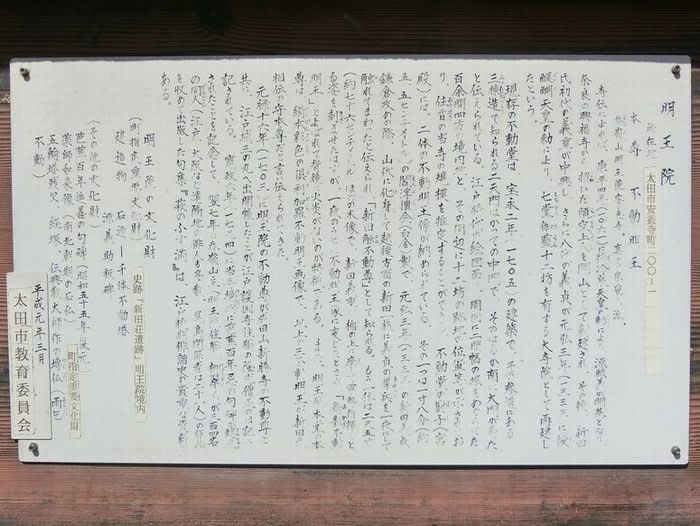

「明王院」説明板

「大師堂」

「不動堂」と「大師堂」

「千体不動尊供養塔」

浮き彫りの石像が千体がピラミッドの形で祀られています (アップの写真を撮り損ねました)

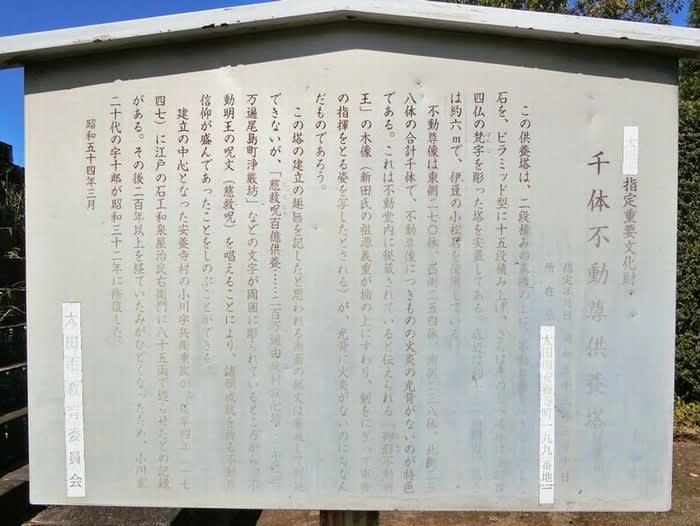

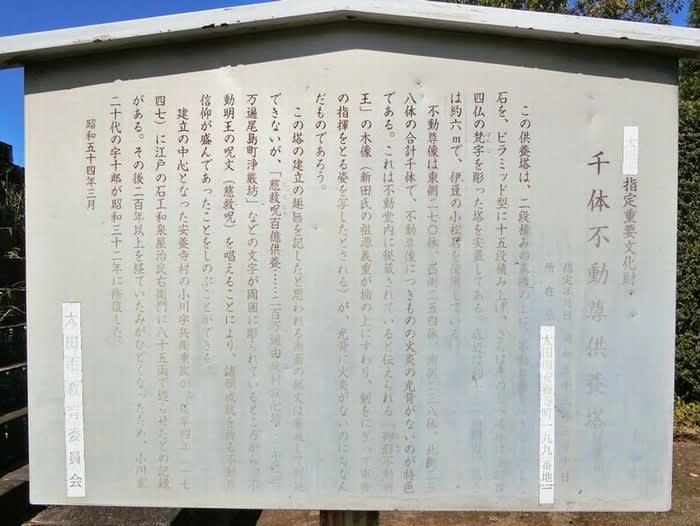

「千体不動尊供養塔」説明板 これも褪色していて読むには苦労しそうです

不動堂の裏手にもたくさんの石造物が並んでいます

不動堂の境内にも「徳川氏発祥の地太田市観光案内図」が建てられていました

不動堂の大棟には新田氏家紋の「大中黒」 当然と言えば当然ですが

裏門に当たるのでしょうか? 本堂の裏にあります 「洗心門」と読めます

散策日:平成30年(2018)9月19日(水)

城 名:安養寺館(あんようじやかた)

別 名:新田義貞館

形 態:館

時 期:鎌倉時代

築城主:不明

城 主:新田義貞(推定)

遺 構:ー

指 定:国指定史跡(名称「新田荘遺跡 明王院境内」平成12年〔2000〕11月1日指定)

現 状:明王院

所在地:群馬県太田市安養寺町(旧新田郡尾島町)

明王院は安養寺館に建てられた寺ということで、本標題は「安養寺館・明王院」としましたが、遺構がないことから、内容は

いつもの如くお寺散策になってしまいました。

明王院の参道入口に建つ「国指定史跡 新田荘遺跡 明王院境内」の石標

■ 新田荘遺跡(明王院境内)

呑嶺山明王院安養寺(どんれいさんみょうおういんあんようじ)は、真言宗豊山派の寺院で、2町四方(一辺200m)の規模を

有した、鎌倉時代の総領家クラスの安養寺館跡に建てられた寺です。

不動堂には、二対の不動明王が納められており、そのひとつは1寸8分(約5.5cm)の白金製で、元弘3年(1333)新田

義貞の鎌倉攻めの際、山伏に化身して越後方面の新田一族に一夜にして触れ回ったと伝えられ、「新田触不動(にったふれふ

どう)」として知られています。

木造二天像(市重文)を安置する山門を入った左手には、境内から出土した新田義貞の弟脇屋義助(わきやよしすけ)の供養

塔婆である「源義助」と刻まれた板碑があります。本堂裏手には、安養寺十二坊のひとつである薬師坊に祀られていた南北朝期

の石仏である薬師如来像(市重文)があります。

また、本堂東側には延享4年(1747)に建立された千体の不動明王像を刻んだ高さ6mのピラミッド状の千体不動塔(市重文)

があります。

安養寺館跡は、土塁・掘割は現状では見られませんが、安政2年(1855)の安養寺村絵図や昭和の地籍図には掘割が確認でき

ます。居住者は、死後に「安養寺殿」と諡(おくりな)された新田義貞が有力です。

《太田市ホームページ 太田市の文化財 より引用》

「山門」

山門をくぐると境内 中央が「本堂」 本堂の右側にあるのが「新田触不動尊」

「本堂」 落慶してから1年も経っておらずピッカピカです

本堂に架かる山号「呑嶺山」と揮毫された扁額

本堂右横にある覆屋には「源義助 板碑」が安置されています

「源義助 板碑」説明板 源義助=脇屋義助(新田義貞の弟)

「源義助 板碑」 写真では刻まれている銘文までは分りません

「新田触不動尊」(明王院不動堂)参道入り口

左側に「新田家守本尊 新田触不動尊」の石標が建っています

参道入り口を入った左右に石仏群があります これは左側の石仏群

参道の上に張り出している枝は桜の木

「山門」 増長天 持国天の二体の木像があることから「二天門」とも呼ばれる

ガラスへの写り込みがありはっきりしませんが・・・

二天門に架かる扁額も山号の「呑嶺山」

石畳の先に不動堂

左手に門があります 本堂敷地への出入り口でしょう

右手には「手水舎」

「不動堂」

扁額 「不動尊」と読んで間違っていないと思いますが・・・

「明王院」説明板

「大師堂」

「不動堂」と「大師堂」

「千体不動尊供養塔」

浮き彫りの石像が千体がピラミッドの形で祀られています (アップの写真を撮り損ねました)

「千体不動尊供養塔」説明板 これも褪色していて読むには苦労しそうです

不動堂の裏手にもたくさんの石造物が並んでいます

不動堂の境内にも「徳川氏発祥の地太田市観光案内図」が建てられていました

不動堂の大棟には新田氏家紋の「大中黒」 当然と言えば当然ですが

裏門に当たるのでしょうか? 本堂の裏にあります 「洗心門」と読めます

散策日:平成30年(2018)9月19日(水)