本日の歩行距離である9.8kmのまだ半分にも至らない場所である境木からはだらだらとした下り坂がしばらく続きます。

境木地蔵尊前交差点の左角に立つ大きな石柱には「右 環状二号線」、左手の道は「左 旧東海道」の文字が刻まれています。そして左手に進む下り坂が旧東海道筋の「焼餅坂」です。

境木地蔵尊前交差点の道標

境木地蔵尊前交差点の道標

焼餅坂

焼餅坂

焼餅坂を下り、品平橋を渡ると道はそれほどの急坂ではありませんが再び登り坂に変わります。この坂が次の「品濃坂」です。坂を登り切った所の右手にこんもりとした森があり、その脇には「品濃一里塚」と題した解説板が置かれています。

品濃一里塚

品濃一里塚

一里塚裏手の様子

一里塚裏手の様子

ここ品濃の一里塚は日本橋から九番目の一里塚で、保土ヶ谷宿と戸塚宿の間に位置しています。旧東海道をはさんでほぼ東西に二つの塚があり、地元では一里山と呼ばれています。東の塚は平戸村内に、西の塚は品濃村内に位置し、西の塚にはエノキが植えられていたようです。このように、今でも道の両側の塚がともにほぼ当時の形で残っている所は、神奈川県内でもこの一里塚だけです。

見上げるような造りの一里塚なのですが、かつては東海道と一里塚はほぼ同じ高さだったのですが、後世になって東海道を掘り下げたため、一里塚が山のようになりまるで切通しのようになってしまいました。

反対側の一里塚

反対側の一里塚

せっかくなので進行方向右手の一里塚の裏手から登ってみることにしました。たしかに盛り土をしたような形をしており、根っこが地表にあらわになるくらいな大きな木が植えられていました。

一里塚を過ぎ、住宅街がつづく地区へと入ります。一里塚から約260mほどで福寿観音堂に到着です。このあたりがおよそ4km地点にあたります。観音堂から右へ進むとJR東戸塚駅です。この辺りでトイレ休憩です。

休憩の後、再び旧東海道を戸塚宿へと進んでいきます。道に沿って右側が住宅街そしてまもなくすると左手には果樹園が広がってきます。こんなところに果樹園が…。路傍に置かれた果樹園の案内板をみると8軒の農園がこの付近一帯に点在しています。

果樹園の直販所

果樹園の直販所

そんな果樹栽培の直販所が街道脇に店を構えています。果物は「梨」が盛りのようで、この辺りは「豊水」という銘柄の梨が栽培されているようです。

この果樹園を見ながら進んで行くと、旧東海道筋は極端に狭くなり、狭い石段と姿を変えていきます。その石段を下ると、環状2号線に架かる品濃坂歩道橋です。旧東海道はここでいったん寸断され、歩道橋の向こう側へとつづいていきます。

環状2号線に架かる品濃坂歩道橋

環状2号線に架かる品濃坂歩道橋

歩道橋を渡ると、比較的急な坂がつづく、しばらくすると平坦な道へと変わっていきます。バイパス下の坂下バス停を過ぎ、住宅街を抜けていくと柏尾川の流れが目に飛び込んできます。

柏尾川に沿って国道1号線と交わる東戸塚駅入口信号までは閑静な住宅街がつづきます。

信号を渡り、国道1号線を横切り、旧街道を進んで行きましょう。旧街道は赤関橋信号で再び国道一号線と合流したのち、ほんのわずかな距離でまた分岐します。

上柏尾歩道橋を過ぎると国道一号線の右側に「山崎パン工場」が見えてきます。柏尾小入口信号を過ぎると今度は「森紙業」の工場が右手に現れます。この辺りが歩き始めてほぼ6.5キロの地点です。そして次に右手には「ポーラ化粧品」の工場です。左手には王子神社の境内が広がります。

王子神社を過ぎて前方のファミリーマートの先に街道の風情を醸し出すような白壁の蔵が現れます。

蔵を過ぎてすぐ国道一号線の右側には「大山道道標」が現れます。「柏尾の大山道入口 ここを入る」の看板が立っていて、右手に分かれていく道を指しています。

※大山は江戸時代から広く関東一円の人びとのあいだに信仰されていました。大山道はこうした参詣者の道で、旧東海道から大山への入口が柏尾です。

王子神社を過ぎて先へ進んで行くと、国道一号線の傍らに大きな「モチノキ」が現れます。高さはなんと19mもあり、神奈川県下で最大の大きさです。

モチノキの銘板

モチノキの銘板

《かながわの名木100選・ 益田家のモチノキ》

樹形が整い樹勢も旺盛な県下最大のモチノキの巨木である。古くから「相模モチ」の愛称で親しまれている。県の天然記念物に指定されている。

樹高19メートル、胸高周囲2.4メートル、樹齢約300年(推定)

益田家のモチノキ

益田家のモチノキ

モチノキを過ぎるとすぐに「不動坂交差点」です。

この交差点から国道一号は二手に分岐します。

右へと向かう国道一号はバイパスで、まっすぐ伸び国道1号は戸塚駅へと向かいます。

私たちは一番左側の旧東海道へと進むことにします。なだらかな勾配を上ると、道はゆるやかな下りへと変わります。そんな坂の名前が「不動坂」です。

この道筋を進んで行くと、右手に比較的大きな煉瓦造りの建物が見えてきます。じつはこの建物はあの有名な「鎌倉ハム」を手掛けている斉藤肉店所有のもので、以前はハムを貯蔵するために使われていました。現在はハムの貯蔵庫ではなく、どこぞのペンキ屋さんが倉庫として使用しているそうです。

煉瓦造りの倉庫

煉瓦造りの倉庫

この煉瓦造りの建物に隣接して、歴史を感じる蔵造りの家が建っています。この建物こそ鎌倉ハムの創業者である斉藤家の建物です。そしてこの蔵造りの建物の隣に「サイトウミート」の看板を掲げる肉屋さんがあるのですが、実は鎌倉ハムの斉藤家ではなく、偶然に同じ名前の斉藤さんが肉屋を経営しているとのことです。

蔵造りの家

蔵造りの家

道は舞岡川に架かる舞岡橋へとでてきます。このあと国道1号線に合流すると、本日の戸塚駅までは国道1号線に沿って歩くことになります。今日の行程では目まぐるしく景色がかわる楽しみを味わうことができるのですが、戸塚付近の国道1号線に沿った景色は昔ながらの雰囲気を漂わせ、大都市に近い戸塚の街とは思えないほど田舎じみています。

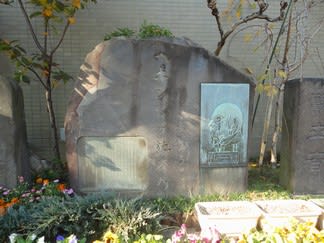

舞岡川に架かる五太夫橋を渡ると右手にブリジストンの工場が現れます。そしてダイエーの隣のファミリーレストラン「フォルクス」の店の前に「江戸方見付跡」と刻まれた石碑が置かれています。

江戸方見付跡の石碑

江戸方見付跡の石碑

ここが戸塚宿の江戸側の入口にあたる江戸方見附があった場所になります。ここから吉田町・矢部町・戸塚町の三町にまたがる街並みが東海道の宿場町として整備されたのは慶長9年(1604)で、隣の保土ヶ谷宿よりも3年ほど遅れて成立したようです。

戸塚江戸見附跡を過ぎると、保土ヶ谷宿を出発してからおよそ7.5キロの地点にさしかかります。

国道一号線の左側のセブンイレブンを通り過ぎると「戸塚一里塚跡」の標識が立っています。

江戸日本橋から10番目の一里塚ですが、今ではその遺構などは残っておらず、標識が立っているだけです。

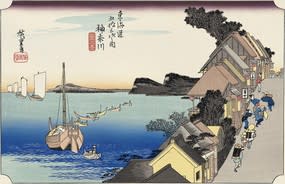

一里塚跡を過ぎると柏尾川に架かる「吉田大橋」に到着です。橋の欄干にはただ「大橋」と記されています。吉田大橋交差点から左手へと柏尾川沿いに分かれていくのは鎌倉道で、旧東海道はこの吉田大橋を渡っていきます。橋の袂には広重が描いた戸塚の景が掲げられています。

吉田大橋

吉田大橋

吉田橋を渡ると600mほどでJR戸塚駅に到着です。その道筋にレトロ感漂う建物が一軒建っています。伊東医院と看板がでていることからお医者さんの建物のようです。門を入ると簡単な説明書きがあり、その説明によると大正時代に建てられたものと記されています。どうりでロマンを感じさせるような雰囲気を漂わせていると思いました。

大正ロマンを感じる建物

大正ロマンを感じる建物

保土ヶ谷駅から戸塚駅までの9.8kmを踏破したのですが、暑さの中での山越えで足は棒のようになり、汗まみれの体は疲労困憊。駅前のコーヒーショップでガムシロップをたっぷり入れたアイスコーヒーが疲れ切った体に浸み込んでいきました。

私本東海道五十三次道中記~保土ヶ谷宿から戸塚宿~(其の一)

私本東海道五十三次道中記~保土ヶ谷宿から戸塚宿~(其の二)

日本史 ブログランキングへ

日本史 ブログランキングへ

神社・仏閣 ブログランキングへ

神社・仏閣 ブログランキングへ

お城・史跡 ブログランキングへ

お城・史跡 ブログランキングへ

境木地蔵尊前交差点の左角に立つ大きな石柱には「右 環状二号線」、左手の道は「左 旧東海道」の文字が刻まれています。そして左手に進む下り坂が旧東海道筋の「焼餅坂」です。

境木地蔵尊前交差点の道標

境木地蔵尊前交差点の道標 焼餅坂

焼餅坂焼餅坂を下り、品平橋を渡ると道はそれほどの急坂ではありませんが再び登り坂に変わります。この坂が次の「品濃坂」です。坂を登り切った所の右手にこんもりとした森があり、その脇には「品濃一里塚」と題した解説板が置かれています。

品濃一里塚

品濃一里塚 一里塚裏手の様子

一里塚裏手の様子ここ品濃の一里塚は日本橋から九番目の一里塚で、保土ヶ谷宿と戸塚宿の間に位置しています。旧東海道をはさんでほぼ東西に二つの塚があり、地元では一里山と呼ばれています。東の塚は平戸村内に、西の塚は品濃村内に位置し、西の塚にはエノキが植えられていたようです。このように、今でも道の両側の塚がともにほぼ当時の形で残っている所は、神奈川県内でもこの一里塚だけです。

見上げるような造りの一里塚なのですが、かつては東海道と一里塚はほぼ同じ高さだったのですが、後世になって東海道を掘り下げたため、一里塚が山のようになりまるで切通しのようになってしまいました。

反対側の一里塚

反対側の一里塚せっかくなので進行方向右手の一里塚の裏手から登ってみることにしました。たしかに盛り土をしたような形をしており、根っこが地表にあらわになるくらいな大きな木が植えられていました。

一里塚を過ぎ、住宅街がつづく地区へと入ります。一里塚から約260mほどで福寿観音堂に到着です。このあたりがおよそ4km地点にあたります。観音堂から右へ進むとJR東戸塚駅です。この辺りでトイレ休憩です。

休憩の後、再び旧東海道を戸塚宿へと進んでいきます。道に沿って右側が住宅街そしてまもなくすると左手には果樹園が広がってきます。こんなところに果樹園が…。路傍に置かれた果樹園の案内板をみると8軒の農園がこの付近一帯に点在しています。

果樹園の直販所

果樹園の直販所そんな果樹栽培の直販所が街道脇に店を構えています。果物は「梨」が盛りのようで、この辺りは「豊水」という銘柄の梨が栽培されているようです。

この果樹園を見ながら進んで行くと、旧東海道筋は極端に狭くなり、狭い石段と姿を変えていきます。その石段を下ると、環状2号線に架かる品濃坂歩道橋です。旧東海道はここでいったん寸断され、歩道橋の向こう側へとつづいていきます。

環状2号線に架かる品濃坂歩道橋

環状2号線に架かる品濃坂歩道橋歩道橋を渡ると、比較的急な坂がつづく、しばらくすると平坦な道へと変わっていきます。バイパス下の坂下バス停を過ぎ、住宅街を抜けていくと柏尾川の流れが目に飛び込んできます。

柏尾川に沿って国道1号線と交わる東戸塚駅入口信号までは閑静な住宅街がつづきます。

信号を渡り、国道1号線を横切り、旧街道を進んで行きましょう。旧街道は赤関橋信号で再び国道一号線と合流したのち、ほんのわずかな距離でまた分岐します。

上柏尾歩道橋を過ぎると国道一号線の右側に「山崎パン工場」が見えてきます。柏尾小入口信号を過ぎると今度は「森紙業」の工場が右手に現れます。この辺りが歩き始めてほぼ6.5キロの地点です。そして次に右手には「ポーラ化粧品」の工場です。左手には王子神社の境内が広がります。

王子神社を過ぎて前方のファミリーマートの先に街道の風情を醸し出すような白壁の蔵が現れます。

蔵を過ぎてすぐ国道一号線の右側には「大山道道標」が現れます。「柏尾の大山道入口 ここを入る」の看板が立っていて、右手に分かれていく道を指しています。

※大山は江戸時代から広く関東一円の人びとのあいだに信仰されていました。大山道はこうした参詣者の道で、旧東海道から大山への入口が柏尾です。

王子神社を過ぎて先へ進んで行くと、国道一号線の傍らに大きな「モチノキ」が現れます。高さはなんと19mもあり、神奈川県下で最大の大きさです。

モチノキの銘板

モチノキの銘板《かながわの名木100選・ 益田家のモチノキ》

樹形が整い樹勢も旺盛な県下最大のモチノキの巨木である。古くから「相模モチ」の愛称で親しまれている。県の天然記念物に指定されている。

樹高19メートル、胸高周囲2.4メートル、樹齢約300年(推定)

益田家のモチノキ

益田家のモチノキモチノキを過ぎるとすぐに「不動坂交差点」です。

この交差点から国道一号は二手に分岐します。

右へと向かう国道一号はバイパスで、まっすぐ伸び国道1号は戸塚駅へと向かいます。

私たちは一番左側の旧東海道へと進むことにします。なだらかな勾配を上ると、道はゆるやかな下りへと変わります。そんな坂の名前が「不動坂」です。

この道筋を進んで行くと、右手に比較的大きな煉瓦造りの建物が見えてきます。じつはこの建物はあの有名な「鎌倉ハム」を手掛けている斉藤肉店所有のもので、以前はハムを貯蔵するために使われていました。現在はハムの貯蔵庫ではなく、どこぞのペンキ屋さんが倉庫として使用しているそうです。

煉瓦造りの倉庫

煉瓦造りの倉庫この煉瓦造りの建物に隣接して、歴史を感じる蔵造りの家が建っています。この建物こそ鎌倉ハムの創業者である斉藤家の建物です。そしてこの蔵造りの建物の隣に「サイトウミート」の看板を掲げる肉屋さんがあるのですが、実は鎌倉ハムの斉藤家ではなく、偶然に同じ名前の斉藤さんが肉屋を経営しているとのことです。

蔵造りの家

蔵造りの家道は舞岡川に架かる舞岡橋へとでてきます。このあと国道1号線に合流すると、本日の戸塚駅までは国道1号線に沿って歩くことになります。今日の行程では目まぐるしく景色がかわる楽しみを味わうことができるのですが、戸塚付近の国道1号線に沿った景色は昔ながらの雰囲気を漂わせ、大都市に近い戸塚の街とは思えないほど田舎じみています。

舞岡川に架かる五太夫橋を渡ると右手にブリジストンの工場が現れます。そしてダイエーの隣のファミリーレストラン「フォルクス」の店の前に「江戸方見付跡」と刻まれた石碑が置かれています。

江戸方見付跡の石碑

江戸方見付跡の石碑ここが戸塚宿の江戸側の入口にあたる江戸方見附があった場所になります。ここから吉田町・矢部町・戸塚町の三町にまたがる街並みが東海道の宿場町として整備されたのは慶長9年(1604)で、隣の保土ヶ谷宿よりも3年ほど遅れて成立したようです。

戸塚江戸見附跡を過ぎると、保土ヶ谷宿を出発してからおよそ7.5キロの地点にさしかかります。

国道一号線の左側のセブンイレブンを通り過ぎると「戸塚一里塚跡」の標識が立っています。

江戸日本橋から10番目の一里塚ですが、今ではその遺構などは残っておらず、標識が立っているだけです。

一里塚跡を過ぎると柏尾川に架かる「吉田大橋」に到着です。橋の欄干にはただ「大橋」と記されています。吉田大橋交差点から左手へと柏尾川沿いに分かれていくのは鎌倉道で、旧東海道はこの吉田大橋を渡っていきます。橋の袂には広重が描いた戸塚の景が掲げられています。

吉田大橋

吉田大橋吉田橋を渡ると600mほどでJR戸塚駅に到着です。その道筋にレトロ感漂う建物が一軒建っています。伊東医院と看板がでていることからお医者さんの建物のようです。門を入ると簡単な説明書きがあり、その説明によると大正時代に建てられたものと記されています。どうりでロマンを感じさせるような雰囲気を漂わせていると思いました。

大正ロマンを感じる建物

大正ロマンを感じる建物保土ヶ谷駅から戸塚駅までの9.8kmを踏破したのですが、暑さの中での山越えで足は棒のようになり、汗まみれの体は疲労困憊。駅前のコーヒーショップでガムシロップをたっぷり入れたアイスコーヒーが疲れ切った体に浸み込んでいきました。

私本東海道五十三次道中記~保土ヶ谷宿から戸塚宿~(其の一)

私本東海道五十三次道中記~保土ヶ谷宿から戸塚宿~(其の二)

旧街道の権太坂入口

旧街道の権太坂入口 権太坂改修記念碑

権太坂改修記念碑 権太坂の石柱

権太坂の石柱 権太坂の二番坂

権太坂の二番坂 投げ込み塚

投げ込み塚 おじぞうさん最中の店

おじぞうさん最中の店 おじぞうさん最中

おじぞうさん最中 権太坂むしどら焼き

権太坂むしどら焼き 権太坂むしどら焼き

権太坂むしどら焼き 境木の立場跡

境木の立場跡 若林家の門

若林家の門 境木地蔵尊

境木地蔵尊 境木地蔵の祠

境木地蔵の祠 祠の中のお地蔵さん

祠の中のお地蔵さん 武相国境之木の記念碑

武相国境之木の記念碑 さつき通り商店街

さつき通り商店街 助郷会所跡の自動販売機

助郷会所跡の自動販売機 4基の道標

4基の道標 保土ヶ谷宿お休み処

保土ヶ谷宿お休み処 苅部本陣の門

苅部本陣の門 本金子屋跡

本金子屋跡 復元なった保土ヶ谷一里塚

復元なった保土ヶ谷一里塚 東海道保土ヶ谷宿の松並木と一里塚

東海道保土ヶ谷宿の松並木と一里塚 東海道保土ヶ谷宿の松並木と一里塚

東海道保土ヶ谷宿の松並木と一里塚 東海道保土ヶ谷宿の松並木と一里塚

東海道保土ヶ谷宿の松並木と一里塚 仙人橋の擬宝珠

仙人橋の擬宝珠 外川神社

外川神社 外川神社石標

外川神社石標 一里塚から見た松並木

一里塚から見た松並木 樹源寺山門

樹源寺山門 樹源寺境内

樹源寺境内 樹源寺境内

樹源寺境内 芝大神宮社殿

芝大神宮社殿 芝大神宮

芝大神宮 芝大門

芝大門 増上寺・解脱門

増上寺・解脱門 旧台徳院惣門

旧台徳院惣門 東照宮社殿前の梅の花

東照宮社殿前の梅の花 東照宮社殿前の梅の花

東照宮社殿前の梅の花 さつまの道モニュメント

さつまの道モニュメント 薩摩屋敷跡碑

薩摩屋敷跡碑 西郷・勝会見之地碑

西郷・勝会見之地碑 西郷・勝の会談レリーフ

西郷・勝の会談レリーフ 西郷・勝会見之地碑

西郷・勝会見之地碑 高輪大木戸跡

高輪大木戸跡 高輪大木戸跡

高輪大木戸跡 泉岳寺中門

泉岳寺中門 泉岳寺山門

泉岳寺山門 山門天井の竜

山門天井の竜 泉岳寺本堂

泉岳寺本堂 境内の梅

境内の梅 日本橋元標広場

日本橋元標広場 元標のレプリカ

元標のレプリカ 広重「日本橋朝之景」

広重「日本橋朝之景」 魚河岸発祥之碑と乙姫像

魚河岸発祥之碑と乙姫像 乙姫像

乙姫像 麒麟像

麒麟像 獅子像

獅子像 京橋の親柱

京橋の親柱 江戸歌舞伎発祥之地碑

江戸歌舞伎発祥之地碑 広重「神奈川台の景」

広重「神奈川台の景」 良泉寺山門

良泉寺山門 良泉寺境内とご本堂

良泉寺境内とご本堂 笠脱稲荷大明神

笠脱稲荷大明神 笠脱稲荷大明神ご本殿

笠脱稲荷大明神ご本殿 夫婦和合・大銀杏

夫婦和合・大銀杏 能満寺山門

能満寺山門 能満寺ご本堂

能満寺ご本堂 金蔵院山門

金蔵院山門 金蔵院境内

金蔵院境内 熊野神社ご本殿

熊野神社ご本殿 神奈川宿高札場

神奈川宿高札場 成佛寺門前

成佛寺門前 外国人宣教師宿舎碑

外国人宣教師宿舎碑 成佛寺ご本堂

成佛寺ご本堂 慶雲寺門前

慶雲寺門前 フランス領事館記念碑

フランス領事館記念碑 慶雲寺

慶雲寺 浦島親子の墓

浦島親子の墓 宗興寺のヘボン博士施療所記念碑

宗興寺のヘボン博士施療所記念碑 洲崎神社鳥居

洲崎神社鳥居 洲崎神社弐の鳥居

洲崎神社弐の鳥居 洲崎神社社殿

洲崎神社社殿 甚行寺フランス公使館記念碑

甚行寺フランス公使館記念碑 本覚寺門前のアメリカ領事館記念碑

本覚寺門前のアメリカ領事館記念碑 本覚寺山門

本覚寺山門 本覚寺ご本堂

本覚寺ご本堂 大綱金毘羅神社の鳥居

大綱金毘羅神社の鳥居 大綱金毘羅神社社殿

大綱金毘羅神社社殿 田中家

田中家 田中家全景

田中家全景 神奈川台の関門跡

神奈川台の関門跡 六郷渡舟

六郷渡舟 芭蕉句碑

芭蕉句碑 芭蕉句碑

芭蕉句碑 無縁塚

無縁塚 熊野神社

熊野神社 熊野神社鳥居と社殿

熊野神社鳥居と社殿 市場一里塚

市場一里塚 鶴見橋関門跡

鶴見橋関門跡 寺尾稲荷道標

寺尾稲荷道標 道念稲荷石標

道念稲荷石標 道念稲荷鳥居

道念稲荷鳥居 氏子寄進の鳥居

氏子寄進の鳥居 道念稲荷祠

道念稲荷祠 生麦事件石碑

生麦事件石碑 生麦事件石碑

生麦事件石碑 お地藏様と山門

お地藏様と山門 お地蔵さま

お地蔵さま 山門

山門 鐘楼

鐘楼 ご本堂

ご本堂 大銀杏

大銀杏 山門

山門 品川神社石柱

品川神社石柱 品川神社鳥居

品川神社鳥居 龍のレリーフ(左)

龍のレリーフ(左) 龍のレリーフ(右)

龍のレリーフ(右) 新東京百景の石柱

新東京百景の石柱 石段

石段 石段を見下ろす

石段を見下ろす 品川神社本社殿

品川神社本社殿 本社殿とあじさい

本社殿とあじさい 板垣家の墓域

板垣家の墓域 板垣退助の墓

板垣退助の墓 右:板垣退助 左:奥様

右:板垣退助 左:奥様 板垣死すとも…の石碑

板垣死すとも…の石碑 東海禅寺の石柱

東海禅寺の石柱 東海禅寺山門

東海禅寺山門 鐘楼

鐘楼 世尊殿

世尊殿 世尊殿前の蓮花

世尊殿前の蓮花 官営品川硝子製造所跡碑

官営品川硝子製造所跡碑 沢庵和尚墓の石柱

沢庵和尚墓の石柱 墓域へつづく石段

墓域へつづく石段 沢庵和尚の墓の門

沢庵和尚の墓の門 沢庵和尚墓域

沢庵和尚墓域 沢庵和尚の墓石

沢庵和尚の墓石