種子を支配するものは

食料生産を支配し

食を支配する者は世界を制す

昨今

米国のモンサント等の種子メーカーによる

生物・生命特許や種子特許という

極端に工業的に傾斜をした

“種子技術の囲い込み”

が国際的な取り決めとして

着々と準備されているかのように見えます。

「保護」という名の

「独占」が

種子ビジネスとして

進行しているようです。

極端な話しですが

メーカーから種子を買わずに

家庭菜園などを行った場合

許可なく栽培したということで

罪に問われる時代が

もうそこまで迫ってきている。

想像したくない未来ですね。

大切な食糧の基になる種子を

特定の企業に独占させてしまって

良いはずはありません。

食糧は自由競争の下ではなく

国境を越え世界レベルで

生産され分配するしくみを

今こそ構築する必要があります。

ところで

歴史的な争いの元凶は

食糧の奪い合いにあるとも言えます。

なかでも生命の維持に欠かせない

「塩」

をめぐる争いは

枚挙に暇がないほどです。

たとえば

アメリカの南北戦争で勝利した北軍は

南軍に比べ製塩量で約5倍の差があり

その差がそれぞれの軍事力の差になった

ともいわれています。

「食肉保存用の塩なくして軍は存続できない」

という北軍将軍の言葉が

すべてを物語っています。

また

“塩の行進”

は1930年インドの

マハトマ・ガンジー並びに支持者が

イギリス植民地政府による

塩の専売に反対するため

内陸から海岸までの約380kmを行進した

非暴力的な抗議行動です。

この行進は3月12日から4月6日まで続き

イギリスからの独立運動における

重要な転換点となりました。

今では

スーパーマーケットで安価に

しかも当たり前に買える塩ですが

古代から現在まで

製塩には様々な技術が応用されています。

古代の製塩は

藻塩焼きに始まり

江戸時代は

揚浜式塩田や入浜式塩田

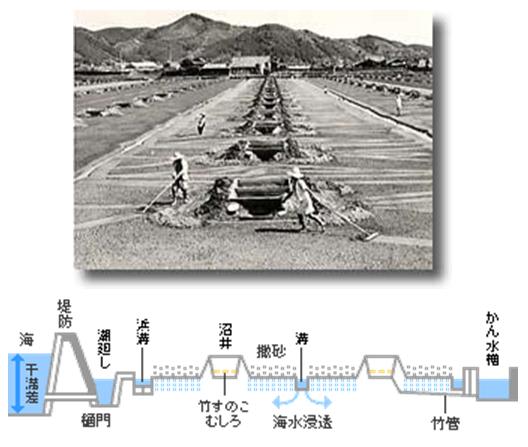

戦後は流下式塩田となり

昭和47年4月以降は

イオン交換膜製塩法が導入されました。

(以下画像は「讃岐塩販売株式会社」ホームページより転載)

▼揚浜式塩田

▼入浜式塩田

▼流下式塩田

▼イオン交換膜製塩法

明治38年(1905年)に施行されて以来

92年間続いた「塩専売法」が

平成9年(1997年)4月に廃止されました。

新たに塩事業法が施行されたことで

塩製造者が増え、様々な方法で

塩づくりが行われる時代になりました。

このかん

我が家の料理には

“なずなの塩”

と決めています。

しっとりとした美味しい塩ですが

人気商品のため現在、品薄状態が

続いているようです。

▼なずなの塩HP↓Click!

塩の話題

少し続けてみたいと思います。

◎感謝