地獄篇は、第4から第7までの4篇。

「神曲」は、平川祐弘教授の翻訳本を最後まで通読したのだが、良く分からないままにやり過ごし、その後、野上素一訳編の「ダンテ神曲 詩と絵画に見る世界」を読んだところで終っている。

これと並行して、どうしても、イメージを摑みたいと思って、絵画集を探していたら、国会図書館のアーカイブ画が出てきて、ポール・ギュスターヴ・ドレ(Paul Gustave Doré, )の絵であることが分った。「日本の古本屋」で検索して探し出して買ったのが、中山 昌樹編「ダンテ神曲画集」、昭和17年6月刊であるから、戦前の本で古色蒼然とした古本。何のことはない、The Doré Illustrations for Dante's Divine Comedy (Dover Fine Art, History of Art)1976/6/1版の洋書を買えば、綺麗な新本が、半値以下で買えたのである。

その後、迷うことなく、William Blake's Divine Comedy Illustrations: 102 Full-Color Plates (Dover Fine Art, History of Art)を買った。

本当は、ボッティチェリのThe Drawings by Sandro Botticelli for Dante's Divine Comedyが欲しいのだが、高価な上に、古書はアメリカからの購入なので、一寸逡巡しており、今道先生の本を読んでからにしようと思っている。

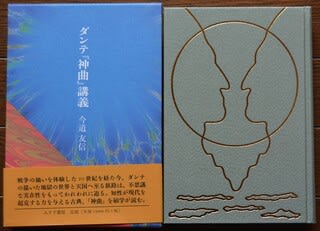

さて、今道先生の本だが、地獄篇の第1講は、第一歌で、冒頭からウェルギリウスとの出会いまでである。

第2講は、なぜ、ウェルギリウスが登場したのかの問いかけから第3歌までで、地獄門を語る。

これだけ詳しく懇切丁寧に説明されると、読み飛ばしだけでは見えなかった世界が、霧が晴れたように浮かび上がってくるので、勉強しているという気持ちになって嬉しくなる。

事情はともかく、今道先生でも,途中で倦み疲れて諦めたくなったとのことであり、我々に対して、

とにかく、本書を読み進めながら、「神曲」を本書と共にまず飛び飛びに読み、今はともかく「神曲」から何か少しでも、史実ではなく、「詩」実を学ぼうという態度で、作者とともに、ヴィルジリオの後に従い、地獄巡りから始めようと思っていただきたい、と言う。知ろうと思えば注釈が山とあって,邦訳は、十近く全訳が出ているので、のんびり構えて、ダンテに学ぶべきところを学ぶようにしていくことは可能である。と言うのである。

今道先生は、岩波の山川丙三郎訳の「神曲」をテキストに使っているが、私は、もう少し、現代的口語訳の平川教授の訳本を、並行して、今回は、脚注までも丁寧に読んでいるので分りやすい。

「神曲」の原題であるLa Divina CommediaのCommediaについてだが、「喜劇」というわけではなく、能や浄瑠璃も謡われるように、古典劇は、洋の東西を問わず全部本来「詩劇」であって、「劇詩」「詩」と言って良く、ギリシャ語のコーモイディアは、喜ばしい集まりの時に演じられる劇で、喜劇のみならず悲劇も演じられて「祝祭詩劇」という意味にもなるという。

ところで、ダンテについて、大詩人ではあるが、思想家としても非常に重要な人物で、「詩人哲学者ダンテ」という呼び方がもっともふさわしいと思う。と言って、日本の世界文学全集には、詩人哲学者の中で、ニーチェの「ツァラトゥストラかく語りき」だけ収容されていて、ダンテの「神曲」が排除され、ゲーテの「ファウスト」さえも入れていないのはおかしいと説いている。

私など、幼少年の頃に、原典の翻訳本ではなく、物語本に要約された本を読んでいたので、シェイクスピアの「戯曲」も、ゲーテの「ファウスト」も、総て、同列の偉大な世界文学の本だと思っていたが、単純なジャンルわけで、世界の古典を扱っていた日本の出版界なり学者の対応がお粗末さだったのかどうか不思議である。

ダンテは、地獄の定義を、詩的に表現している。

地獄とは、一切の望み、希望のないところである。その地獄の入り口は、我々の地面と同じ高さのところに立っていて、我々は、地獄門の外に、一切の望みを残しておかなければならない。地獄とは絶望の府なのである。

我々が、この世に絶望でなくても、希望を失うことがあったら、それだけ地獄に近づいていることになり、もし、完全に絶望したならば、生きながらに地獄にいることになる。

したがって、「人間として在る」と言う述語は、「希望を持っている」という述語と同じであって、「希望」は、人間存在の存在論的証であって、存在論的徴である。

それを喪失した時には、人間は餓鬼道に堕ち、神との繋がりが絶たれてしまうので、地獄に行かないようにするために、希望を持つことで、したがって、希望とは、徳目なのである。

われを過ぎひとは、嘆きの都市に、

われを過ぎひとは、永遠のなげきに、

われを過ぎひとは、亡者にいたる。

地獄門を通ったならば、地獄へ行かなければならない。その門を通るには、そこに一切の望みを残し置いていかなければならない。そして、絶対に地獄からは抜け出し得ない。と言うのである。

ダンテは、「正義のために地獄は作られている」と書いていて、ダンテの地獄図は、「神の正義を地獄を通して知れ」と教えている。

尤も、ダンテの地獄巡りは、天への憧れを強めるために、本当の地獄を見て罪の恐ろしさを知るのが良いというベアトリーチェの計らいであって、地獄に落とされたのではなく、地獄を抜け出て、煉獄を経て、天国に上る。

私は、この地獄門を読むと、ヴェネツィアのドカーレ宮殿の嘆きの橋, Ponte dei Sospiri を思い出す。

ドゥカーレ宮殿の尋問室と古い牢獄を結んでいる橋で、この橋には覆いがあり、石でできた格子の付いた窓が付けられているのだが、独房に入れられる前に窓の外からヴェネツィアの美しい景色の見納めで、囚人がため息をつくのでため息橋とも言われている。

もう一つ思い出すのは、ロダンの「地獄の門」

東京の上野にあるが、私は、パリとフィラデルフィアでも観て感激した。

「考える人」を頂点にして、その下の多くの群像の中に、ダンテの「神曲」の地獄篇に描かれている「パオロとフランチェスカ」と「ウゴリーノと息子たち」のドラマチックな彫刻が彫られていて目を引く。

「神曲」は、平川祐弘教授の翻訳本を最後まで通読したのだが、良く分からないままにやり過ごし、その後、野上素一訳編の「ダンテ神曲 詩と絵画に見る世界」を読んだところで終っている。

これと並行して、どうしても、イメージを摑みたいと思って、絵画集を探していたら、国会図書館のアーカイブ画が出てきて、ポール・ギュスターヴ・ドレ(Paul Gustave Doré, )の絵であることが分った。「日本の古本屋」で検索して探し出して買ったのが、中山 昌樹編「ダンテ神曲画集」、昭和17年6月刊であるから、戦前の本で古色蒼然とした古本。何のことはない、The Doré Illustrations for Dante's Divine Comedy (Dover Fine Art, History of Art)1976/6/1版の洋書を買えば、綺麗な新本が、半値以下で買えたのである。

その後、迷うことなく、William Blake's Divine Comedy Illustrations: 102 Full-Color Plates (Dover Fine Art, History of Art)を買った。

本当は、ボッティチェリのThe Drawings by Sandro Botticelli for Dante's Divine Comedyが欲しいのだが、高価な上に、古書はアメリカからの購入なので、一寸逡巡しており、今道先生の本を読んでからにしようと思っている。

さて、今道先生の本だが、地獄篇の第1講は、第一歌で、冒頭からウェルギリウスとの出会いまでである。

第2講は、なぜ、ウェルギリウスが登場したのかの問いかけから第3歌までで、地獄門を語る。

これだけ詳しく懇切丁寧に説明されると、読み飛ばしだけでは見えなかった世界が、霧が晴れたように浮かび上がってくるので、勉強しているという気持ちになって嬉しくなる。

事情はともかく、今道先生でも,途中で倦み疲れて諦めたくなったとのことであり、我々に対して、

とにかく、本書を読み進めながら、「神曲」を本書と共にまず飛び飛びに読み、今はともかく「神曲」から何か少しでも、史実ではなく、「詩」実を学ぼうという態度で、作者とともに、ヴィルジリオの後に従い、地獄巡りから始めようと思っていただきたい、と言う。知ろうと思えば注釈が山とあって,邦訳は、十近く全訳が出ているので、のんびり構えて、ダンテに学ぶべきところを学ぶようにしていくことは可能である。と言うのである。

今道先生は、岩波の山川丙三郎訳の「神曲」をテキストに使っているが、私は、もう少し、現代的口語訳の平川教授の訳本を、並行して、今回は、脚注までも丁寧に読んでいるので分りやすい。

「神曲」の原題であるLa Divina CommediaのCommediaについてだが、「喜劇」というわけではなく、能や浄瑠璃も謡われるように、古典劇は、洋の東西を問わず全部本来「詩劇」であって、「劇詩」「詩」と言って良く、ギリシャ語のコーモイディアは、喜ばしい集まりの時に演じられる劇で、喜劇のみならず悲劇も演じられて「祝祭詩劇」という意味にもなるという。

ところで、ダンテについて、大詩人ではあるが、思想家としても非常に重要な人物で、「詩人哲学者ダンテ」という呼び方がもっともふさわしいと思う。と言って、日本の世界文学全集には、詩人哲学者の中で、ニーチェの「ツァラトゥストラかく語りき」だけ収容されていて、ダンテの「神曲」が排除され、ゲーテの「ファウスト」さえも入れていないのはおかしいと説いている。

私など、幼少年の頃に、原典の翻訳本ではなく、物語本に要約された本を読んでいたので、シェイクスピアの「戯曲」も、ゲーテの「ファウスト」も、総て、同列の偉大な世界文学の本だと思っていたが、単純なジャンルわけで、世界の古典を扱っていた日本の出版界なり学者の対応がお粗末さだったのかどうか不思議である。

ダンテは、地獄の定義を、詩的に表現している。

地獄とは、一切の望み、希望のないところである。その地獄の入り口は、我々の地面と同じ高さのところに立っていて、我々は、地獄門の外に、一切の望みを残しておかなければならない。地獄とは絶望の府なのである。

我々が、この世に絶望でなくても、希望を失うことがあったら、それだけ地獄に近づいていることになり、もし、完全に絶望したならば、生きながらに地獄にいることになる。

したがって、「人間として在る」と言う述語は、「希望を持っている」という述語と同じであって、「希望」は、人間存在の存在論的証であって、存在論的徴である。

それを喪失した時には、人間は餓鬼道に堕ち、神との繋がりが絶たれてしまうので、地獄に行かないようにするために、希望を持つことで、したがって、希望とは、徳目なのである。

われを過ぎひとは、嘆きの都市に、

われを過ぎひとは、永遠のなげきに、

われを過ぎひとは、亡者にいたる。

地獄門を通ったならば、地獄へ行かなければならない。その門を通るには、そこに一切の望みを残し置いていかなければならない。そして、絶対に地獄からは抜け出し得ない。と言うのである。

ダンテは、「正義のために地獄は作られている」と書いていて、ダンテの地獄図は、「神の正義を地獄を通して知れ」と教えている。

尤も、ダンテの地獄巡りは、天への憧れを強めるために、本当の地獄を見て罪の恐ろしさを知るのが良いというベアトリーチェの計らいであって、地獄に落とされたのではなく、地獄を抜け出て、煉獄を経て、天国に上る。

私は、この地獄門を読むと、ヴェネツィアのドカーレ宮殿の嘆きの橋, Ponte dei Sospiri を思い出す。

ドゥカーレ宮殿の尋問室と古い牢獄を結んでいる橋で、この橋には覆いがあり、石でできた格子の付いた窓が付けられているのだが、独房に入れられる前に窓の外からヴェネツィアの美しい景色の見納めで、囚人がため息をつくのでため息橋とも言われている。

もう一つ思い出すのは、ロダンの「地獄の門」

東京の上野にあるが、私は、パリとフィラデルフィアでも観て感激した。

「考える人」を頂点にして、その下の多くの群像の中に、ダンテの「神曲」の地獄篇に描かれている「パオロとフランチェスカ」と「ウゴリーノと息子たち」のドラマチックな彫刻が彫られていて目を引く。