今週末は東京都の特別区の区議会議員選挙です。

今回は足立区と葛飾区以外の21区で選挙が行なわれます。それからいくつかの区長選挙も行なわれます。

区議会議員というのは選挙のときにしか見かけないし、普段はあまりお世話にならない(一説によると保育所に入所するなどのときにお願いすると効果があるとかですが、それも本来の職務ではないような・・・)のですが、選挙ポスターをみると、実は相当な人数が立候補していて驚きます。

さらに、議員定数も多いので、倍率は1.3倍くらいでほとんどの人が当選するというのも驚きです。

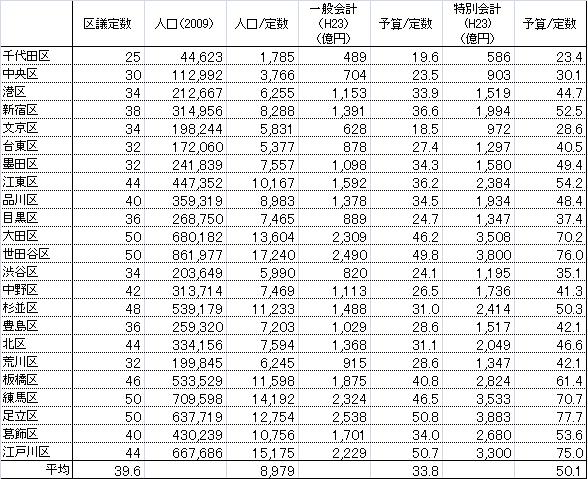

そもそも区議会議員の数は多すぎるのではないかと思い、23区を比較してみました。

単純に定数だけを比較するのではそれぞれの区の規模を考慮していないので、人口と予算規模で比較してみました。

その結果がこれ。

(表が大きくてすみません。別窓でご覧になりたい方はこちら)

(ちなみに人口は東京都のサイト、予算はまとまったものがなかったので各区のサイトを駆け足でみました。区によって資料のわかりやすさに差があったり、サイトがやけに重かったり(豊島区!)とけっこうな違いがあったのも一つの収穫でした。)

人口の少ない千代田区は最下位当選なら700票くらいあれば当選しちゃいそうです。

その他の区でも、1000票くらい集めればどうにかなりそうですね。だから辻立ちとか昔ながらの選挙カーがあるんですね。

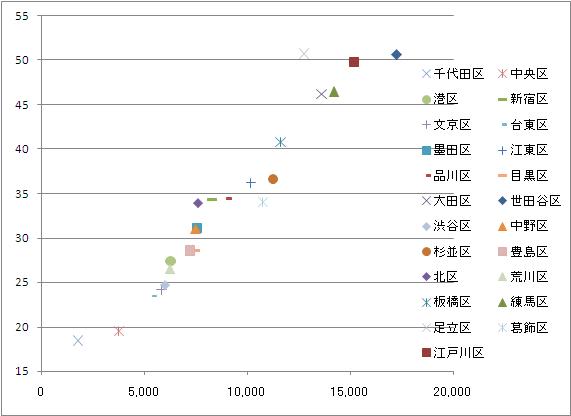

全体の関係を見るために議員一人当たりの一般会計予算(億円)と人口を分布図にしてみました。

(これも大きくてすみません。別窓はこちら)

世田谷、江戸川、練馬、足立、大田の各区は比較的区議一人当たりの人口も予算も大きいので、その分働いている(少なくとも広い範囲をカバーしている)といえるかもしれません。

これらの区は郊外にあり、おそらく定数が定められたときには人口が少なかったのが影響しているのではないでしょうか。

現在人口の極端に少なくなった中央・千代田の定数の多さは際立っていますが、上にあげたところと同じレベルにすると大半の区は定数を50~60%くらいにできそうです。

区議の定数は、それぞれの選挙区の「一票の格差」が問題になるわけでもなく、また、定数削減を公約にする立候補者もいない(まとまって立候補しないと意味がない)でしょうから、なかなか是正がされないところが悩ましいところです。

また、骨のある区長がいればいいですが、結局支持母体の政党に遠慮しそうです。

そんなこんなで盛り上がらない選挙になりそうですが、棄権すればするほど少ない得票で当選してしまう人が増えるので、ここは自分の一票をどうすれば有効に使えるかを考えたいと思います。