日本・ベルギー・英国 喫茶モエ営業中

Brugge Style

the return

去年の夏ギリシャのアテネで

The Return、ただの「帰還」ではなく、ザ・帰還、である。

それはモエのセンチメンタルなオックスフォード回帰か、ホメロスのオデュッセウスか、聖書の放蕩息子かジョセフか、浦島太郎か。

......

トロイ戦争をギリシャ側の勝利に導いた、知恵者・英雄オデュッセウスが、彼が統治する国イタカに『帰還』してからの話...

ホメロスの叙事詩『オデュッセイア』が題材であることも、主演がレイフ・ファイアンズとジュリエット・ビノシュというわたし好みの豪華さからも、とっても楽しみにしていた英国での上演だったが、人気も評価も(不当に!)低いせいか、上映館が少ない。

映画The Return『帰還』(2024)は、はるばるオックスフォードのミニシアターに見に行った。

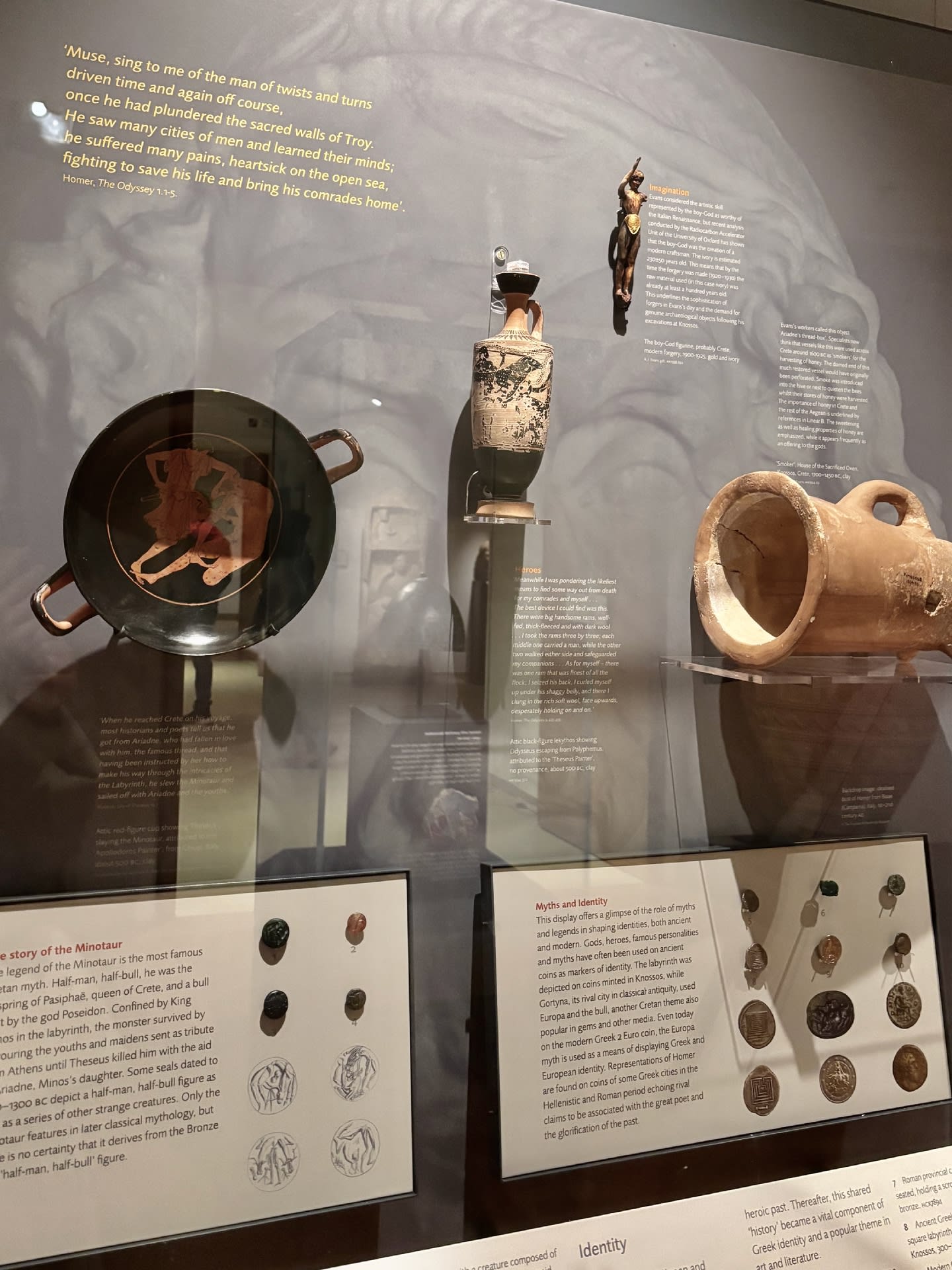

ホメロスのギリシャ叙事詩の終盤をテーマにしたThe Return『帰還』を見た後、アシュモレアン美術館の古代地中海世界コレクションを見学するというプランは普段に増してエキサイティングだった(写真は下の一枚だけだけど)。

この映画には、ゼウスもアテーナも、怪鳥サイレーンも一つ目の巨人ポリュぺモスも、絶世の美女ヘレネーもトロイを陥落させた木馬も出てこない。

古代ギリシャ人にとっての世界解釈の手段であった神々が、一瞬たりとも登場しないのだ。

つまり、ギリシャ神話的スペクタクルを排し、心理劇として再構築された異色の作品なのである。

わたしが最も惹かれた点を最初に書いておくとすれば、登場人物は幸も不幸も気まぐれな神々のせいにせず、自分たちで運命を引き受けようとするところ。

ただ、古代ギリシャ人は本当に内面を持たなかった、という説もある。

当時は「アイデンティティ」も「個人」という概念もなかったので、人間はそもそも「内面」を持たず、まるで神々の意思に従って動く人形のようであった(まあそれも内面と言えば内面だが、自分の意思に従って、とは考えなかったろう)という説だ。わたしはこの説にも説得力があると思う。

「あの男のことを語っておくれ、ムーサよ、多くの策にたけた男のことを。

トロイアの聖なる都を滅ぼしたあと、彼は長くさまよった...」

トロイア戦争をギリシャ側の勝利に導き、それから20年を経て帰還したオデュッセウスが、変わり果てた故郷、求婚者に囲まれた妻ペネローペ、成長した息子テレマコースと再会する姿を通じて、戦争の後遺症や、自責の念、バラバラになった家族の再構築といった現代的かつ人間的なテーマを描く。

それにもかかわらず、いや、それだからこそ、この作品の評価は非常に不当に低いと感じられる。

原因としてまず挙げられるのは、先ほども書いたように、「オデュッセウスの帰還」というテーマに対して、巨人との戦いや、妖女の誘惑、絶世の美女、誉高きヒーロー、豪華な宮殿、華麗な衣装、神々の加護といった神話的な要素を完全排除しているからだろう。

本作は、そうした神話的英雄冒険譚をすべて捨て去り、代わりに「帰還とは何か」「家族とは何か」「英雄とは戦後にも存在しうるのか」「PTSDを抱えた男が、帰る場所すら変わり果てていた現実と向き合うとは」といった問いを、抑制された演出で投げかけてくる。

20年かかった帰還の旅の間、オデュッセウスがどこで何をしていたかすら語られない。

原作では、オデュッセウスは、あちらの王女、こちらの女神と、艶福家でめちゃくちゃカラフルな冒険をしたことになっているのに。

予告編やポスターが「歴史大作」を連想させるような印象を与えていたことも、観客の期待と実際の作品との間にギャップを生み出し、低評価につながったのだろうか。

しかし、こうした作品こそ、時を経て再評価される可能性が高い。

人間の内面、言葉にならない表情の重さ、それらは一過性の娯楽とは異なる次元で、観る者の内面と共鳴する。

英雄神話を脱神話化し、身体を持ったひとりの「帰還者」としてオデュッセウスを描いた本作は、単なる古典の映像化ではなく、現代における「帰還」の意味を問い直す。

......

では、わたくしはこれから現代の地中海世界へ!

旅の途中、現地でもう一回この映画を見たいなあ...

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « アンティーク... |