平成26年 横浜港 除夜の汽笛

横浜港では毎年、大晦日、

除夜の鐘と同じ意味で、新年を祝って港に停泊している船が、

一斉に汽笛を鳴らすのが恒例になっています。

今ではその為のイベントも開催されていて大勢の観光客が押し寄せるそうです。

この慣習はいつ何処から始まったのでしょう?

これが絶対という根拠はないらしいのですが・・・

元々はヨーロッパから始まったみたいで、

昔、船では30分毎に1回鐘を鳴らしたそうです。

1時間に2回。4時間では8回鳴らしました。

これを8点鐘(はってんしょう)と言います。

船では4時間ごとにシフトが代わるので、最大8回鐘が鳴ります。

それで大晦日の時は、当番だった船乗りが景気づけの意味で、

8回鳴らすべきを倍の16回鳴らしたそうです。

やがて鐘は汽笛となったのですが、

この習わしが明治時代になって日本にも入ってきたそうです。

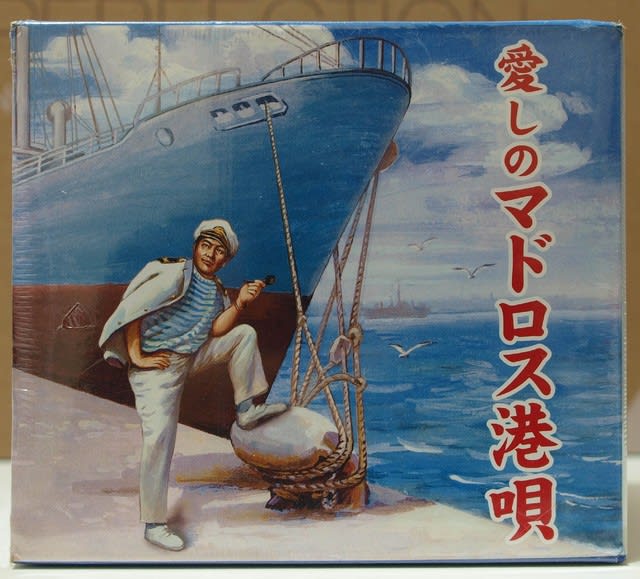

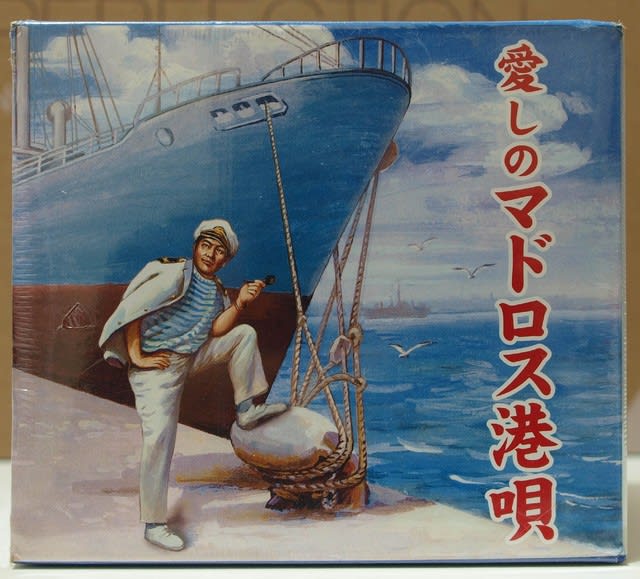

昔は「波止場」とか「マドロス(死語)」とかの歌がよく流行りましたね。

今、「俺はマドロスなんだ」なんて言ったら笑われちゃうね。

汽笛の音は大きな船ほど低く、

霧中は見通しの悪い所では、その音程によって、

船の大きさがある程度、分るようです。

また、音量には規定があって、

長さ200メートル以上の船は、143デシベル以上。

75~200メートルは、138デシベル。

75までは120デシベルと決まっています。

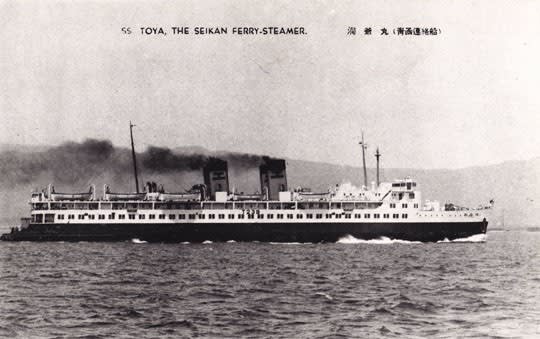

シルバーミューズ号の汽笛に返礼する摩周丸

船の汽笛にびっくりして逃げる少女! 警笛がうるさすぎるボート

くらま 出港 汽笛に感動!36年間ありがとう さようなら

2017/6/27 【感動! 生ドラ&さよならの汽笛3回&トラック野郎達の惜別】 ラストラン 新日本海フェリー フェリーしらかば 引退 苫小牧東港出港

汽笛というのは、船という無機質な物に過ぎない物体なのですが、

それが発する人の心みたいな所があって、そこがいいんですね。

何故か心に響く時が、シーンがあって、そこはかとなく共感したりするのですね。

横浜港では毎年、大晦日、

除夜の鐘と同じ意味で、新年を祝って港に停泊している船が、

一斉に汽笛を鳴らすのが恒例になっています。

今ではその為のイベントも開催されていて大勢の観光客が押し寄せるそうです。

この慣習はいつ何処から始まったのでしょう?

これが絶対という根拠はないらしいのですが・・・

元々はヨーロッパから始まったみたいで、

昔、船では30分毎に1回鐘を鳴らしたそうです。

1時間に2回。4時間では8回鳴らしました。

これを8点鐘(はってんしょう)と言います。

船では4時間ごとにシフトが代わるので、最大8回鐘が鳴ります。

それで大晦日の時は、当番だった船乗りが景気づけの意味で、

8回鳴らすべきを倍の16回鳴らしたそうです。

やがて鐘は汽笛となったのですが、

この習わしが明治時代になって日本にも入ってきたそうです。

昔は「波止場」とか「マドロス(死語)」とかの歌がよく流行りましたね。

今、「俺はマドロスなんだ」なんて言ったら笑われちゃうね。

汽笛の音は大きな船ほど低く、

霧中は見通しの悪い所では、その音程によって、

船の大きさがある程度、分るようです。

また、音量には規定があって、

長さ200メートル以上の船は、143デシベル以上。

75~200メートルは、138デシベル。

75までは120デシベルと決まっています。

シルバーミューズ号の汽笛に返礼する摩周丸

船の汽笛にびっくりして逃げる少女! 警笛がうるさすぎるボート

くらま 出港 汽笛に感動!36年間ありがとう さようなら

2017/6/27 【感動! 生ドラ&さよならの汽笛3回&トラック野郎達の惜別】 ラストラン 新日本海フェリー フェリーしらかば 引退 苫小牧東港出港

汽笛というのは、船という無機質な物に過ぎない物体なのですが、

それが発する人の心みたいな所があって、そこがいいんですね。

何故か心に響く時が、シーンがあって、そこはかとなく共感したりするのですね。