大正2年(西暦1913年)に編集された『安倍郡梅ヶ島村誌』より、梅ヶ島の金山の起源についての記述があるので、以下に原文を読みやすくしてご紹介する。

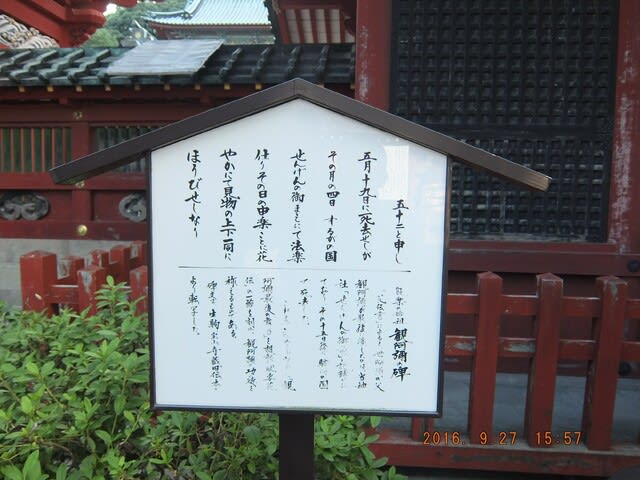

「本村字関之沢なる旧家秋山英一郎氏方所蔵明和二年(西暦1765年)七月(大正元年より百四十八年前)時の郡代小田切新五郎様御役所宛として仝(同)家の祖名主儀兵衛外百姓代二名組頭等の連署を以て差出したる「梅ヶ島村御金山申伝之覚」(写しならん)なるものあり。

其前文に左の如き一節あり、

駿州安倍郡梅ヶ島村御金山の儀者仁皇十七代豫に仁徳天皇の時 黄金献候由申伝使 右の後延喜二年(西暦902年)黄金出申候由申伝候又候 中絶仕候各享禄年中(西暦1528年から1531年)御山繁昌仕此節を元栄と申伝候云々」(以上『安倍郡梅ヶ島村誌』大正2年)。

第16代天皇とされる仁徳天皇の時に梅ヶ島から金を献上したとある。仁徳天皇(神功皇后摂政57年~仁徳天皇87年1月16日)は、日本の第16代天皇。『日本書紀』での名は大鷦鷯天皇。その業績から聖帝(ひじりのみかど)とも称される。

仁徳天皇は神功皇后57年(257年)の生まれであり、3世紀から4世紀の人である。このころには梅ヶ島の温泉も発見されていたはずだという推測が、「1700年の歴史ある梅ヶ島温泉」の根拠となっている。

ところで、『続日本紀』には、文武天皇2(698)年3月に因幡国から、同年9月にも周防国(現在の山口県西部)から銅鉱が献上されたという記事が記載されている。梅ヶ島村の金については、『古事記』にも『日本書紀』にも『続日本紀』にも記録が無いようである。

閑話休題。

梅ヶ島温泉の北側、山梨県南巨摩郡早川町西山温泉「慶雲館」は、慶雲2年(西暦705年)に藤原鎌足の長男、真人が開湯したという言い伝えがある。

当時の源泉から今日まで一度も涸れることなく、こんこんと湧き続けており2011年には「ギネスワールドレコーズ」で「世界で最も古い歴史を持つ宿」に認定された。

藤原真人は藤原鎌足の長子で学僧として渡唐し、出家し定恵と名乗っていた。

真人は、この地方に流浪し「柳が島」に住んでいたが土地の娘をめとり双児の兄弟をもうけた。名を兄が四郎長磨、弟を六郎寿磨と名づけたという。

ある日、真人は狩猟の途中、湯川のほとりにさしかかった時、岩の間より盛んに噴き出している熱湯を偶然に発見した。試みに入ってみたところ、神気爽快、四肢軽快、今までの疲れもすっかり治ってしまったので大変驚き、また喜んだ。その後、真人は険しい山の中に道を開き、湯つぼを造らせた。やがて「近隣に隠れた名湯あり」とまで諸村に伝えられるようになった。慶雲2年3月のことであり、これが、西山温泉の起源と伝えられている。

医薬品らしいもののなかった往古の時代、病弱に苦しむ人々が湯治に訪れるようになり、西山温泉に入浴する人の数は年ごとに増えるようになっていった。

また、天平宝字2年(758年)には、46代 孝謙天皇がご不例のため吉野に移られた時、この西山の霊泉が夢枕にたち、京よりはるばる80人もの供を引き連れ慶雲館まで湯治に来られ、20日余りで全快されたという伝説も残っている。

私は、正史に記録もない梅ケ島金山と温泉の開湯を仁徳天皇の御代1700年前にしたいのは、西山温泉を意識してのことではないかと理解している。

晩年は流刑に処さる世阿彌の忌 白兎

晩年は流刑に処さる世阿彌の忌 白兎