しばらく道なりに進み、JR東海道線、東海道新幹線をくぐり、国道1号線に合流、斜め前の道を進む。静鉄線路脇に標識。

「東海道府中宿東見附」。ここから「府中宿」。

「東海道府中宿東見附」。ここから「府中宿」。横田町は駿府でも古い地名のひとつで、横田の名は平安中期の書物にも登場しています。

江戸時代、府中宿は、上伝馬町、下伝馬町にそれぞれ本陣、脇本陣が設けられ、問屋場、旅籠が四十三軒もある東海道最大規模の宿場でした。

伝馬町から呉服町、札場のある札の辻の七間町、新通り川越町の西見附まで二十七の町で構成されており、ここ横田町には、駿府城町に入るための東の入口である 『 東見附 』 が置かれていました。

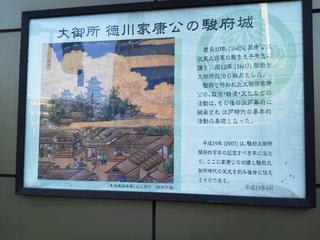

徳川家康公は、1607年に大御所として駿府 ( 府中 ) に入られ、天下泰平の基礎を、亡くなるまでの九年間、この地で固めたのです。

「西見附」まで3,600㍍と。大きな宿場であったことがわかる。家康ゆかりの「駿府城」下町でもあった。。

これから辿る道は、「伝馬町通り」。

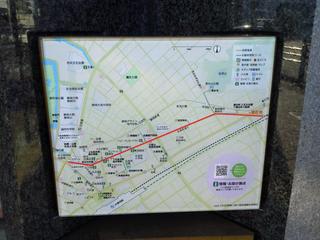

赤く塗った道。

赤く塗った道。

このあたりは、アーケードもところどころ壊れている商店街の一角。

しだいに賑やかな町並みに移って、車も人の通りも多くなっていく。

「横田町西」付近。

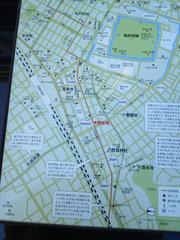

「横田町西」付近。右側に大きく丁寧な説明板。絵図入り。

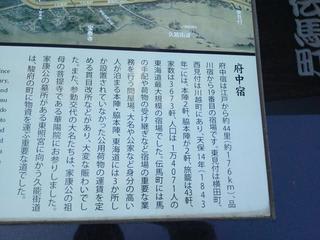

府中宿

府中宿は江戸から約44里(約176㎞)、品川宿から19番目の宿場です。東見付は横田町、西見付は川越町にあり、天保14年(1843年)には、本陣2軒、脇本陣が2軒、旅籠は43軒、家数は3673軒、人口は1万4071人の東海道最大規模の宿場でした。

伝馬町には馬の手配や荷物の受け継ぎなど宿場の重要な任務を行う問屋場、大名や公家など身分の高い人が泊まる本陣・脇本陣、東海道には3か所しか設置されていなかった公用荷物の運賃を定める貫目改所などがあり、大変な賑わいでした。

参勤交代の大名たちは、家康公の祖母の菩提寺である華陽院にお参りしました。

家康公の墓所がある東照宮に向かう久能街道は、駿府の町に物資を運ぶ重要な道でした。

「久能山東照宮道」。

所々に設置してある旧町名表示。

艾(もぐさ)屋さん。

艾(もぐさ)屋さん。もぐさ(艾)は、ヨモギの葉の裏にある繊毛を精製したもの。主に灸に使用される。西洋語にもmoxaとして取り入れられている。

もぐさは、夏(5~8月)に、よく生育したヨモギの葉を採集し、臼で搗(つ)き、篩にかけ、陰干しする工程を繰り返して作られる。点灸用に使用される不純物(夾雑物)のない繊毛だけの艾を作るには、多くの手間暇がかかるため、大変高価である。高級品ほど、点火しやすく、火力が穏やかで、半米粒大のもぐさでは、皮膚の上で直接点火しても、心地よい熱さを感じるほどである。

百人一首の51番目にある、藤原実方朝臣(ふじわらのさねかたあそん)の歌、「かくとだに えやは伊吹の さしも草 さしも知らじな 萌ゆる思ひを」から、滋賀県の伊吹山がもぐさ原料ヨモギの特産地(製品もぐさを80%生産)と思われているが、滋賀県ではもぐさ用ヨモギはほとんど作られておらず、新潟県、富山県など、もぐさ原料のヨモギは北陸産が多い。

また、この「伊吹山」は、滋賀県ではなく、栃木県栃木市にある小さな山だという説もある。もぐさの商標には、お釜のマークの「釜屋」が有名だが、これを名乗る業者は数社ある。

もぐさはその精製の度合いによって、点灸用・灸頭鍼用、温灸用の区別がある。また現在では、せんねん灸など、様々な「もぐさ加工品」が売り出されている。

(以上、「Wikipedia」参照)

「下伝馬本陣、脇本陣跡」。下本陣は「小倉家」、脇本陣は「平尾家」。

「下伝馬本陣、脇本陣跡」。下本陣は「小倉家」、脇本陣は「平尾家」。

町並み絵図。

しだいに繁華街に。静岡市(県)挙げての「家康公400年祭」の記念行事が始まっている。

「上伝馬本陣、脇本陣跡」。

「伝馬町の由来」碑。

「伝馬町の由来」碑。伝馬町の由来

伝馬町の歴史は慶長14年(1609)に家康公が駿府を町割して、東海道五十三次の宿(しゅく)と定めたことに始まる。宿には本陣、脇本陣、問屋などが置かれ旅宿や商家が軒を連ね、街道を往来する大名行列や旅人により賑いを呈した。

明治以後も静岡宿といったが、明治22年市制が布かれ、静岡市伝馬町の誕生となった。以来、況不況の波を克服し、或は静岡大火、空襲の災禍にもめげず、人々は手を携えて住みよい街づくりに努力、県都の玄関口、商店街として今日の繁栄を見るに至った。

ここに近代的な市街地再開発事業の竣工に当り先人苦心の跡を偲び、併せて未来への発展と、ゆかりの人々の多幸を念願して記念のしるしとする。

昭和59年11月20日

「伝馬町由来碑」のすぐ近く、静鉄「新静岡」駅の南に「西郷・山岡会見跡」の碑がある。

西郷・山岡会見の地

慶応4年(1868)、江戸に向け駿府に進軍した有栖川宮幟仁親王を大総督とする東征軍の参謀西郷隆盛と徳川幕府の軍事最高責任者勝海舟の命を受けた幕臣山岡鉄太郎(後の鉄舟)の会見が、同年3月9日に、ここ伝馬町松崎屋源兵衛宅で行われた。

この会見において、十五代将軍徳川慶喜の処遇をはじめ、江戸城の明け渡し、徳川幕府の軍艦・武器の引渡しなどが合意され、五日後の3月14日、江戸・三田の薩摩邸で行われた勝海舟と西郷隆盛との会談により最終的に決定され、江戸城の無血開城が実現した。

明治維新史の中でも特筆すべき会談に位置づけられるものである。

平成16年9月 静岡市教育委員会

「江川町」交差点。遠くに「駿府城」の石垣。

次回は、ここから。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます