金沢城(正式名称は「金沢城公園」)・「石川門」。

「兼六園」とは「石川門口」で結ばれています。

兼六園と金沢城公園をつなぐ入口

兼六園に向かい合って建つ石川門はかつては搦手門(からめてもん)と呼ばれる裏門でした。 2層の菱櫓と複数の門が組み合わされた枡形(ますがた)と呼ばれる複雑な構造になっており、敵が進入してきたときに勢いを鈍らせる目的で設けられたものです。白く見える屋根瓦には鉛を使用。溶かして鉄砲弾に作り変えるための工夫だったとも言われています。

(「金沢日和 旅ガイド」HPより)

(「金沢日和 旅ガイド」HPより)

「石川門」の石垣について。

「石川門」の石垣について。

この石垣は、右と左で積み方が違います。右側は「切石積み」左側は「粗加工石積み」となっています。同じ場所で違う積み方をした珍しい例で、明和2年(1765)の改修時のものと考えられています。

文化年間に書かれた文書には「左右違い分けて積むのはおかしい」などと記されており、石垣の積み方にもいろいろなこだわりや思いがあったことがうかがえます。

「二の丸・五十間長屋」を裏手から望む。

「二の丸・五十間長屋」を裏手から望む。

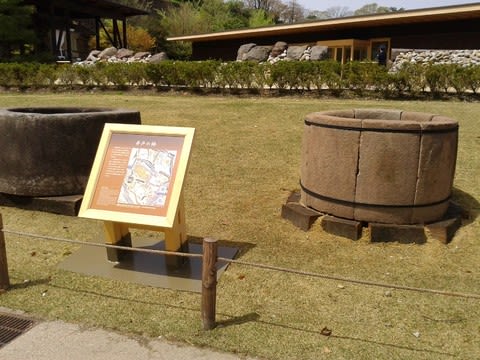

左手にある「鶴丸倉庫」へ向かいます。その途中に、井戸の枠と「辰巳用水」の解説板。

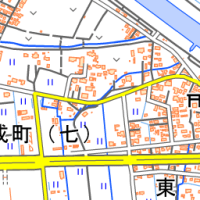

辰巳用水

辰巳用水は寛永9年(1632)に建造された用水路である。金沢市内を流れる犀川の上流部から金沢城までのおよそ11㎞の水路の約半分の4.5㎞は隧道(トンネル)を掘削し、当時としては卓越した土木技術を駆使した用水である。

寛永8年(1631)の大火で防火の必要が高まったことが建設の大きな原因といわれ、用水の水を引くことにより城内の堀は水堀となり、余水は城下町の用水として利用された。

兼六園から城内二の丸までは地中に埋設された導水管により水が運ばれたが、堀を越えるために、いったん低い位置に導水管を設置し、高い位置にある二の丸に吐出口を設けている。これは「伏越しの理(逆サイフォン)」と呼ばれ、この原理を成功させるには漏水のない高い施工技術が必要となる。

当初の導水管は木製であったが天保12年(1841)から文久2年(1862)にかけて越中(現在の富山県)の金屋石製の石管に取り替えられた。

「鶴丸倉庫」。

金沢城鶴丸倉庫

東の丸付段にあった武具土蔵です。江戸時代前期は2棟並列してありましたが、宝暦の大火(1759)の後は1棟となり、弘化5年(1848)、現在のものに建て替えられました。

土蔵造りの総2階建てで、屋根は切妻の瓦葺きとなっています。現存する近世城郭の土蔵の中では最大のもので、腰壁の貼石などの意匠は金沢城の土蔵建築を代表するもので貴重です。

( HPより)

HPより)

明治以降は、陸軍によって被服庫として使われていました。「国指定重要文化財」となっています。

積まれた石垣のうち、刻印のある石が。

刻印はそれぞれ異なっていて、石を切り出すときの作業分担や石材加工などを示すために付けられたともいわれています。その担当者(家臣)の目印として○の中に×があるもの、、田のようなものなど色々あります。

「丑寅櫓跡」。本丸の東北角。

「丑寅櫓跡」。本丸の東北角。

「兼六園」方向を望む。

「兼六園」方向を望む。

城内を望む。

城内を望む。

「東の丸」跡。

「辰巳櫓跡」。本丸の東南角。

「辰巳櫓跡」。本丸の東南角。

東南方向を望む。

東南方向を望む。

「本丸」解説板。

古くは金沢御堂があった場所と伝え、天正11年(1583)の賤ヶ岳合戦後、前田利家が入城し、天正15年(1586)頃に天守を設けたといわれる。

天守は慶長7年(1602)に焼失し、代わって三階櫓が建てられた。寛永の大火(1631)までは本丸に御殿がおかれ、金沢城の中心であったが、大火後は二の丸に移った。

鬱蒼とした草木に覆われています。

「三十間長屋」。

「解説板」。

「解説板」。

宝暦の大火(1759)の後、長く再建されず、安政5年(1858)に再建された長屋。大火以前は食器などを納めていたが、幕末の再建後は武器・弾薬を納めたといわれている。

昭和32年(1957)国の重要文化財に指定された。

こちらは立派な解説板。

金沢城では倉庫と防壁を兼ねた建物を長屋と呼び、建物の長さをとり三十間長屋・五十間長屋などと名付けられた。他の城郭においては多聞櫓と呼ばれる。

さてそろそろ金沢駅に向かう時間。「近江町市場」もちょっとのぞいて、と「金沢城」をあとにします。

「近江町市場アーケード」入口。

「近江町市場アーケード」入口。

金沢市民の台所!近江町市場商店は現在約185店舗あります。

鮮魚・青果・菓子・昆布・蒲鉾製造販売・豆腐製造販売・花など食材、生活用品などピンからキリまで何でもそろいます。おみちょの魅力は新鮮で豊富な品揃えそして対面販売!威勢のいい売り子の声がひびく市場の雰囲気、旬の食材の調理法などお店の方とのやり取りはスーパーでは味わえないお買物の楽しさを味わえます。

飲食店も多く市場の新鮮な旬の食材を使った美味しい料理が召し上がれます。

お買い物・お食事に是非おみちょへお越しくださいませ。

( HPより)

HPより)

昨日とはうってかわって賑やかな雰囲気。

アーケードが縦横無尽に。

こうして「金沢駅兼六園口」正面へ。

「鼓門・もてなしドーム」。

「鼓門・もてなしドーム」。

金沢はちょっと立ち寄るだけではもったないほどの見所満載の街でした。今度はじっくりと見て回りたいものです。

「兼六園」とは「石川門口」で結ばれています。

兼六園と金沢城公園をつなぐ入口

兼六園に向かい合って建つ石川門はかつては搦手門(からめてもん)と呼ばれる裏門でした。 2層の菱櫓と複数の門が組み合わされた枡形(ますがた)と呼ばれる複雑な構造になっており、敵が進入してきたときに勢いを鈍らせる目的で設けられたものです。白く見える屋根瓦には鉛を使用。溶かして鉄砲弾に作り変えるための工夫だったとも言われています。

(「金沢日和 旅ガイド」HPより)

(「金沢日和 旅ガイド」HPより)

「石川門」の石垣について。

「石川門」の石垣について。この石垣は、右と左で積み方が違います。右側は「切石積み」左側は「粗加工石積み」となっています。同じ場所で違う積み方をした珍しい例で、明和2年(1765)の改修時のものと考えられています。

文化年間に書かれた文書には「左右違い分けて積むのはおかしい」などと記されており、石垣の積み方にもいろいろなこだわりや思いがあったことがうかがえます。

「二の丸・五十間長屋」を裏手から望む。

「二の丸・五十間長屋」を裏手から望む。左手にある「鶴丸倉庫」へ向かいます。その途中に、井戸の枠と「辰巳用水」の解説板。

辰巳用水

辰巳用水は寛永9年(1632)に建造された用水路である。金沢市内を流れる犀川の上流部から金沢城までのおよそ11㎞の水路の約半分の4.5㎞は隧道(トンネル)を掘削し、当時としては卓越した土木技術を駆使した用水である。

寛永8年(1631)の大火で防火の必要が高まったことが建設の大きな原因といわれ、用水の水を引くことにより城内の堀は水堀となり、余水は城下町の用水として利用された。

兼六園から城内二の丸までは地中に埋設された導水管により水が運ばれたが、堀を越えるために、いったん低い位置に導水管を設置し、高い位置にある二の丸に吐出口を設けている。これは「伏越しの理(逆サイフォン)」と呼ばれ、この原理を成功させるには漏水のない高い施工技術が必要となる。

当初の導水管は木製であったが天保12年(1841)から文久2年(1862)にかけて越中(現在の富山県)の金屋石製の石管に取り替えられた。

「鶴丸倉庫」。

金沢城鶴丸倉庫

東の丸付段にあった武具土蔵です。江戸時代前期は2棟並列してありましたが、宝暦の大火(1759)の後は1棟となり、弘化5年(1848)、現在のものに建て替えられました。

土蔵造りの総2階建てで、屋根は切妻の瓦葺きとなっています。現存する近世城郭の土蔵の中では最大のもので、腰壁の貼石などの意匠は金沢城の土蔵建築を代表するもので貴重です。

(

HPより)

HPより)明治以降は、陸軍によって被服庫として使われていました。「国指定重要文化財」となっています。

積まれた石垣のうち、刻印のある石が。

刻印はそれぞれ異なっていて、石を切り出すときの作業分担や石材加工などを示すために付けられたともいわれています。その担当者(家臣)の目印として○の中に×があるもの、、田のようなものなど色々あります。

「丑寅櫓跡」。本丸の東北角。

「丑寅櫓跡」。本丸の東北角。 「兼六園」方向を望む。

「兼六園」方向を望む。 城内を望む。

城内を望む。「東の丸」跡。

「辰巳櫓跡」。本丸の東南角。

「辰巳櫓跡」。本丸の東南角。

東南方向を望む。

東南方向を望む。「本丸」解説板。

古くは金沢御堂があった場所と伝え、天正11年(1583)の賤ヶ岳合戦後、前田利家が入城し、天正15年(1586)頃に天守を設けたといわれる。

天守は慶長7年(1602)に焼失し、代わって三階櫓が建てられた。寛永の大火(1631)までは本丸に御殿がおかれ、金沢城の中心であったが、大火後は二の丸に移った。

鬱蒼とした草木に覆われています。

「三十間長屋」。

「解説板」。

「解説板」。宝暦の大火(1759)の後、長く再建されず、安政5年(1858)に再建された長屋。大火以前は食器などを納めていたが、幕末の再建後は武器・弾薬を納めたといわれている。

昭和32年(1957)国の重要文化財に指定された。

こちらは立派な解説板。

金沢城では倉庫と防壁を兼ねた建物を長屋と呼び、建物の長さをとり三十間長屋・五十間長屋などと名付けられた。他の城郭においては多聞櫓と呼ばれる。

さてそろそろ金沢駅に向かう時間。「近江町市場」もちょっとのぞいて、と「金沢城」をあとにします。

「近江町市場アーケード」入口。

「近江町市場アーケード」入口。金沢市民の台所!近江町市場商店は現在約185店舗あります。

鮮魚・青果・菓子・昆布・蒲鉾製造販売・豆腐製造販売・花など食材、生活用品などピンからキリまで何でもそろいます。おみちょの魅力は新鮮で豊富な品揃えそして対面販売!威勢のいい売り子の声がひびく市場の雰囲気、旬の食材の調理法などお店の方とのやり取りはスーパーでは味わえないお買物の楽しさを味わえます。

飲食店も多く市場の新鮮な旬の食材を使った美味しい料理が召し上がれます。

お買い物・お食事に是非おみちょへお越しくださいませ。

(

HPより)

HPより)昨日とはうってかわって賑やかな雰囲気。

アーケードが縦横無尽に。

こうして「金沢駅兼六園口」正面へ。

「鼓門・もてなしドーム」。

「鼓門・もてなしドーム」。

金沢はちょっと立ち寄るだけではもったないほどの見所満載の街でした。今度はじっくりと見て回りたいものです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます