18号に続いて台風19号が直撃するとか。せっかくの3連休。またしても大荒れのお天気。ではその前にと前回の続き。

JR東海道線「二宮」駅で下車。「小田原」駅までの予定。

松並木も見え始めて、気分も上々。しかし、今日はけっこう歩くことになりそう。はたして膝の具合はいかに?

74㎞ポスト。

74㎞ポスト。

しばらく行くと、旧東海道の分岐点。現東海道の北側の道をたどります。

中央の木陰に交通整理員みたいな格好の人が立っています。突然、旗を振って東海道(画面では左)に飛び出し、一台の車を誘導。その先に警察車両がいました(画面右奥)「ネズミ取り」をしていたわけです。

中央の木陰に交通整理員みたいな格好の人が立っています。突然、旗を振って東海道(画面では左)に飛び出し、一台の車を誘導。その先に警察車両がいました(画面右奥)「ネズミ取り」をしていたわけです。

「20㎞オーバーですね」。この辺の国道1号線は、見通しの言い直線コース。手前は下り坂。対向車も少ない、下り車線。ついついスピードを出してしまうところ? 地元の人間は承知でしょうが。

・・・、青年驚いてぼやくことしきり。こちらもしばしやりとりを見ていました。

旧東海道から国道1号線を望む。旧道は車の往来もなく、静かな道筋。

旧東海道から国道1号線を望む。旧道は車の往来もなく、静かな道筋。

醤油蔵元「ヤマニ醤油」。

醤油蔵元「ヤマニ醤油」。

昔ながらの製法でじっくりと時間をかけ造り上げた「自然派志向の逸品」を直接ご家庭にお届けします。

創業は天保13年より「長寿の里」として知られている二宮町で、私共は原料から製品までを厳しい目で監視しています。

●湘南美人昆布しょうゆ

昆布の成分アルギン酸が食塩の成分と結びついて体外に排出します。この時に高血圧を抑える成分(カリウム)を残していきます。美味しくて体によい昆布しょうゆです。

●手造り味噌

国産大豆国産米を使い本格的に長い時間をかけて醸造した製品です。味噌本来の(色)、(味)、(香り)の三拍子揃った最高級の無添加手造り味噌です。

●手造りとんかつソース

生野菜、果実をたっぷり使い自然の風味をそのまま生かしてつくりました。手造りだからできた専門店の味です。

(以上、HPより)

左に折れると、「梅沢海岸」へ。

左に折れると、「梅沢海岸」へ。

「西湘バイパス」をくぐった先。

概念図。↓と↑の部分が旧東海道。

概念図。↓と↑の部分が旧東海道。

相模国・「二宮」(「一宮」は相模川沿いの「寒川神社」)の由来となった「川匂(かわわ)神社」の「みそぎ祭」の際、梅澤海岸にて神事(浜降り)が行われる、という(10月12日)。また、朝市の会場でもある。

「等覚院」付近から旧道を望む。

「等覚院」付近から旧道を望む。

しばらくすると、国道1号線と合流します。

右が国道1号線、左が旧道。交わる地点に道祖神など何体も置かれている。

右が国道1号線、左が旧道。交わる地点に道祖神など何体も置かれている。

75㎞ポスト。

75㎞ポスト。

その先「押切坂上」の信号のところで、旧道は左に入って「押切坂」となる。

押切坂に入ってすぐのところには「史跡東海道一里塚の跡」。江戸・日本橋から18里。

下り坂の「押切坂」にさしかかる手前の民家の庭先に「松屋本陣の跡」碑。

・・・このあたりは、大磯宿と小田原宿の中間に位置し、大磯宿と小田原宿の距離が16キロメートルと長い上、押切坂、酒匂川を手前に控えていることから、間(あい)の宿として休憩所が設けられ、大友屋、蔦屋、釜成屋など多くの茶屋や商店が軒を並べ、「梅沢の立場」と呼ばれていました。

その中心的存在となっていたのが「松屋本陣」であり、参勤交代の諸大名、宮家、幕府役人など、特権階級にある人達の休憩所に指定されていました。

平成17年12月 二宮町教育委員会

そこから押切坂を望む。

そこから押切坂を望む。

再び1号線と合流する坂道の途中の道祖神。

再び1号線と合流する坂道の途中の道祖神。

右の狭い急坂が「押切坂」の一部。

右の狭い急坂が「押切坂」の一部。

「押切橋」から左手に海を臨む。

「押切橋」から左手に海を臨む。

小田原市へ。すぐにまた「二宮町」。それもつかの間、本格的に「小田原市」に入ります。

二宮町ともお別れ。

二宮町ともお別れ。

76㎞ポスト。

76㎞ポスト。

行く手に海が開けてきます。この坂は、「車坂」。

↓が伊豆大島の島影。 伊豆半島の山並み。

「車坂碑」。

「車坂碑」。

鳴神の声もしきりに車坂

とどろかしふるゆふ立の空 太田道灌

戦国兵乱の世の和歌集に「平安紀行」があります。「平安紀行」の作者は、太田道灌とする説と異説とする説がありますが、その前文に「車坂という里にてゆう立しきりに降りそえば」とあり、この時に詠んだものです。

浜辺なる前川瀬を逝く水の

早くも今日の暮れにけるかも 源 実朝

「吾妻鏡」建保元年の条に記録があり、源実朝が鎌倉を出て、箱根、伊豆の二権現に参拝する際、前川まで来た時、正月でも洪水があったとみえ河を渡ることができず、日暮まで待つ間に詠んだものです。

浦路行くこころぼそさを浪間より

出でて知らする有明の月 北林禅尼(阿仏尼)

「十六夜日記」は、阿仏尼が夫の逝後、先妻の子為氏と我が子為相との相続争いの訴訟のため、京を発ち鎌倉に下る紀行文です。その前文に酒匂に泊り、あす鎌倉に入るとあり、この時に詠んだものです。

来た道を振り返る。ゆるやかな下り坂。

来た道を振り返る。ゆるやかな下り坂。

家と家との間に海が見える。その上を横切るのは「西湘バイパス」。

家と家との間に海が見える。その上を横切るのは「西湘バイパス」。

「大山道道標」。左手に上がる道が丹沢・大山信仰のための道。

「大山道道標」。左手に上がる道が丹沢・大山信仰のための道。

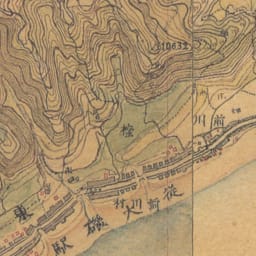

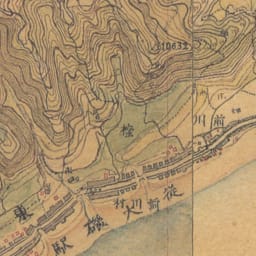

「車坂」付近の1880年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。海岸段丘の縁を通る東海道のの目の下は砂浜。山地には「樒(シキミ)」という表示も。

「車坂」付近の1880年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。海岸段丘の縁を通る東海道のの目の下は砂浜。山地には「樒(シキミ)」という表示も。

※樒「シキミ」

仏事に用いるため寺院に植栽される。

常緑樹で、高さは10メートル程度、胸高直径は30センチ・メートルとなる。樹皮は暗い灰褐色になり、老木になると縦の裂け目を生じる。若枝は緑色。

葉は、枝の先端に集まってつき、短い葉柄を持つ楕円形から倒卵形を帯で、長さ5 - 10センチ・メートル、深緑色でつやがある。葉の質はやや厚く、何となく波打ったようになることが多い。葉の先端は急に突き出して鈍端。

花は葉の付け根から一つずつ出て春に咲く。花びらは淡黄色で細長く、ややねじれたようになる。果実は扁平で周囲に8本の突起が出ている。上面が裂開し種子が出る。種子は褐色でつやがあり、小さいドングリを押しつぶしたような形をしている。

花や葉、実、さらに根から茎にいたる全てが毒。特に、種子にアニサチンなどの有毒物質を含み、特に果実に多く、食べれば死亡する可能性がある程度に有毒である。実際、下記のように事故が多いため、シキミの実は植物としては唯一、毒物及び劇物取締法により劇物に指定(毒物及び劇物指定令(昭和40年政令第2号)第2条第1項第39号「しきみの実」)されている。中毒症状は嘔吐、腹痛、下痢、痙攣、意識障害等で、最悪は死亡。

シキミ(樒)は俗にハナノキ・ハナシバ・コウシバ・仏前草という。仏前の供養用に使われた。我が国では古来よりこの枝葉を仏前墓前に供えている。

茎、葉、果実は共に一種の香気があり、我が国特有の香木として自生する樒を用いている。葉を乾燥させ粉末にして末香・線香・丸香としても使用する。

樒には毒気があるがその香気で悪しきを浄める力があるとする。(以上、「Wikipedia」より)。

JR東海道線「二宮」駅で下車。「小田原」駅までの予定。

松並木も見え始めて、気分も上々。しかし、今日はけっこう歩くことになりそう。はたして膝の具合はいかに?

74㎞ポスト。

74㎞ポスト。しばらく行くと、旧東海道の分岐点。現東海道の北側の道をたどります。

中央の木陰に交通整理員みたいな格好の人が立っています。突然、旗を振って東海道(画面では左)に飛び出し、一台の車を誘導。その先に警察車両がいました(画面右奥)「ネズミ取り」をしていたわけです。

中央の木陰に交通整理員みたいな格好の人が立っています。突然、旗を振って東海道(画面では左)に飛び出し、一台の車を誘導。その先に警察車両がいました(画面右奥)「ネズミ取り」をしていたわけです。「20㎞オーバーですね」。この辺の国道1号線は、見通しの言い直線コース。手前は下り坂。対向車も少ない、下り車線。ついついスピードを出してしまうところ? 地元の人間は承知でしょうが。

・・・、青年驚いてぼやくことしきり。こちらもしばしやりとりを見ていました。

旧東海道から国道1号線を望む。旧道は車の往来もなく、静かな道筋。

旧東海道から国道1号線を望む。旧道は車の往来もなく、静かな道筋。 醤油蔵元「ヤマニ醤油」。

醤油蔵元「ヤマニ醤油」。昔ながらの製法でじっくりと時間をかけ造り上げた「自然派志向の逸品」を直接ご家庭にお届けします。

創業は天保13年より「長寿の里」として知られている二宮町で、私共は原料から製品までを厳しい目で監視しています。

●湘南美人昆布しょうゆ

昆布の成分アルギン酸が食塩の成分と結びついて体外に排出します。この時に高血圧を抑える成分(カリウム)を残していきます。美味しくて体によい昆布しょうゆです。

●手造り味噌

国産大豆国産米を使い本格的に長い時間をかけて醸造した製品です。味噌本来の(色)、(味)、(香り)の三拍子揃った最高級の無添加手造り味噌です。

●手造りとんかつソース

生野菜、果実をたっぷり使い自然の風味をそのまま生かしてつくりました。手造りだからできた専門店の味です。

(以上、HPより)

左に折れると、「梅沢海岸」へ。

左に折れると、「梅沢海岸」へ。

「西湘バイパス」をくぐった先。

概念図。↓と↑の部分が旧東海道。

概念図。↓と↑の部分が旧東海道。

相模国・「二宮」(「一宮」は相模川沿いの「寒川神社」)の由来となった「川匂(かわわ)神社」の「みそぎ祭」の際、梅澤海岸にて神事(浜降り)が行われる、という(10月12日)。また、朝市の会場でもある。

「等覚院」付近から旧道を望む。

「等覚院」付近から旧道を望む。しばらくすると、国道1号線と合流します。

右が国道1号線、左が旧道。交わる地点に道祖神など何体も置かれている。

右が国道1号線、左が旧道。交わる地点に道祖神など何体も置かれている。 75㎞ポスト。

75㎞ポスト。その先「押切坂上」の信号のところで、旧道は左に入って「押切坂」となる。

押切坂に入ってすぐのところには「史跡東海道一里塚の跡」。江戸・日本橋から18里。

下り坂の「押切坂」にさしかかる手前の民家の庭先に「松屋本陣の跡」碑。

・・・このあたりは、大磯宿と小田原宿の中間に位置し、大磯宿と小田原宿の距離が16キロメートルと長い上、押切坂、酒匂川を手前に控えていることから、間(あい)の宿として休憩所が設けられ、大友屋、蔦屋、釜成屋など多くの茶屋や商店が軒を並べ、「梅沢の立場」と呼ばれていました。

その中心的存在となっていたのが「松屋本陣」であり、参勤交代の諸大名、宮家、幕府役人など、特権階級にある人達の休憩所に指定されていました。

平成17年12月 二宮町教育委員会

そこから押切坂を望む。

そこから押切坂を望む。 再び1号線と合流する坂道の途中の道祖神。

再び1号線と合流する坂道の途中の道祖神。 右の狭い急坂が「押切坂」の一部。

右の狭い急坂が「押切坂」の一部。 「押切橋」から左手に海を臨む。

「押切橋」から左手に海を臨む。

小田原市へ。すぐにまた「二宮町」。それもつかの間、本格的に「小田原市」に入ります。

二宮町ともお別れ。

二宮町ともお別れ。 76㎞ポスト。

76㎞ポスト。行く手に海が開けてきます。この坂は、「車坂」。

↓が伊豆大島の島影。 伊豆半島の山並み。

「車坂碑」。

「車坂碑」。鳴神の声もしきりに車坂

とどろかしふるゆふ立の空 太田道灌

戦国兵乱の世の和歌集に「平安紀行」があります。「平安紀行」の作者は、太田道灌とする説と異説とする説がありますが、その前文に「車坂という里にてゆう立しきりに降りそえば」とあり、この時に詠んだものです。

浜辺なる前川瀬を逝く水の

早くも今日の暮れにけるかも 源 実朝

「吾妻鏡」建保元年の条に記録があり、源実朝が鎌倉を出て、箱根、伊豆の二権現に参拝する際、前川まで来た時、正月でも洪水があったとみえ河を渡ることができず、日暮まで待つ間に詠んだものです。

浦路行くこころぼそさを浪間より

出でて知らする有明の月 北林禅尼(阿仏尼)

「十六夜日記」は、阿仏尼が夫の逝後、先妻の子為氏と我が子為相との相続争いの訴訟のため、京を発ち鎌倉に下る紀行文です。その前文に酒匂に泊り、あす鎌倉に入るとあり、この時に詠んだものです。

来た道を振り返る。ゆるやかな下り坂。

来た道を振り返る。ゆるやかな下り坂。 家と家との間に海が見える。その上を横切るのは「西湘バイパス」。

家と家との間に海が見える。その上を横切るのは「西湘バイパス」。 「大山道道標」。左手に上がる道が丹沢・大山信仰のための道。

「大山道道標」。左手に上がる道が丹沢・大山信仰のための道。

「車坂」付近の1880年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。海岸段丘の縁を通る東海道のの目の下は砂浜。山地には「樒(シキミ)」という表示も。

「車坂」付近の1880年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。海岸段丘の縁を通る東海道のの目の下は砂浜。山地には「樒(シキミ)」という表示も。※樒「シキミ」

仏事に用いるため寺院に植栽される。

常緑樹で、高さは10メートル程度、胸高直径は30センチ・メートルとなる。樹皮は暗い灰褐色になり、老木になると縦の裂け目を生じる。若枝は緑色。

葉は、枝の先端に集まってつき、短い葉柄を持つ楕円形から倒卵形を帯で、長さ5 - 10センチ・メートル、深緑色でつやがある。葉の質はやや厚く、何となく波打ったようになることが多い。葉の先端は急に突き出して鈍端。

花は葉の付け根から一つずつ出て春に咲く。花びらは淡黄色で細長く、ややねじれたようになる。果実は扁平で周囲に8本の突起が出ている。上面が裂開し種子が出る。種子は褐色でつやがあり、小さいドングリを押しつぶしたような形をしている。

花や葉、実、さらに根から茎にいたる全てが毒。特に、種子にアニサチンなどの有毒物質を含み、特に果実に多く、食べれば死亡する可能性がある程度に有毒である。実際、下記のように事故が多いため、シキミの実は植物としては唯一、毒物及び劇物取締法により劇物に指定(毒物及び劇物指定令(昭和40年政令第2号)第2条第1項第39号「しきみの実」)されている。中毒症状は嘔吐、腹痛、下痢、痙攣、意識障害等で、最悪は死亡。

シキミ(樒)は俗にハナノキ・ハナシバ・コウシバ・仏前草という。仏前の供養用に使われた。我が国では古来よりこの枝葉を仏前墓前に供えている。

茎、葉、果実は共に一種の香気があり、我が国特有の香木として自生する樒を用いている。葉を乾燥させ粉末にして末香・線香・丸香としても使用する。

樒には毒気があるがその香気で悪しきを浄める力があるとする。(以上、「Wikipedia」より)。