畑ではクリの花が満開。

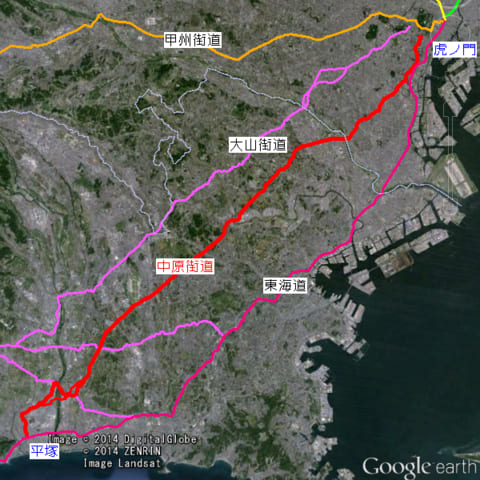

土手には、

右手の森からハクビシン?

「鷺舞橋」標識。 対岸にも遊水地公園が広がっています。

対岸にも遊水地公園が広がっています。

「藤沢大和自転車道」案内板。

「藤沢大和自転車道」案内板。

下流方向。

下流方向。

鷺舞橋遠望。

遠くに見えるタワーは、2006年、「横浜ドリームランド」の跡地にできた「横浜薬科大学」の図書館。

日本ドリーム観光株式会社がかつて経営していた「ホテルエンパイア」を改装したもの。

当時はドリームランド併設のホテルとして数々の宿泊客をもてなしていたが、バブル崩壊後の1995(平成7)年に廃業。その後、手が付けられずに残っていたものを、横浜薬科大学が開校する際に図書館として再利用した。

けっこう目立つ建物です。

※「横浜ドリームランド」閉園とその後

・・・1990年代末期、ダイエーは本業不振や過度の事業拡大が負担となって経常赤字に転落し、深刻な経営危機が表面化した。2001年(平成13年)には日本ドリーム観光の買収にも大きく関わった創業者の中内功が辞任へと追い込まれ、ダイエーは本業と関係の薄い系列事業の大規模な縮小を行うこととなった。これによって細々と営業を続けてきた横浜ドリームランドも整理の対象となり、遊園地として存続したまま経営権の譲渡をするよりも、整地した上で不動産として売却するほうが有利との判断から閉園が決定した。翌2002年(平成14年)2月17日、横浜ドリームランドは37年半の歴史に幕を閉じた。(すでに、)開園当初の132万平方メートルからおよそ9分の1の14万6千平方メートルとなっていた。

横浜市は取得した土地を南北に分割し、旧ホテルエンパイアの建物やボウリング場を含む敷地の南側を都築第一学園に売却した。2006年、同学園は取得した土地に横浜薬科大学を開校させ、旧ホテルエンパイアおよびボウリング場の建物も改装を経て校舎の一部として転用されている。残る跡地北側は横浜市によって再開発され、2008年に俣野公園と市営墓地メモリアルグリーンが開設された。・・・横浜ドリームランドの遺構は相州春日神社や、横浜薬科大学の施設に転用された一部の建物以外残存しない。

2021年11月には、横浜市神奈川区の外食企業「FirstDrop」により中区花咲町に本園の名を冠した飲食店街「横浜ドリームランド」が開業している。旧遊園地との資本的な関係は無いものの、マスコットキャラクター「ドリちゃん」「ランちゃん」や近衛兵のイラストを用いるといった旧遊園地のイメージが施されている。

(この項、「Wikipedia」参照)

※大船駅と「ドリームランド」を結んでいたモノレール。廃業になった後も線路が高台に残っているのを車窓から眺めた記憶があります。

・・・

右手に畑。

境川に架けられた人道橋。

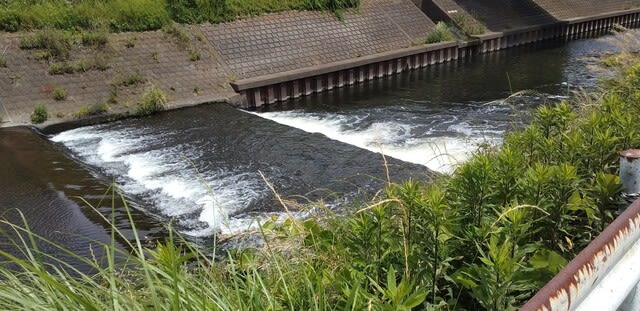

堰堤。 独特の滑らかな流れ。

独特の滑らかな流れ。

ゴム製のようです。

ゴム製のようです。

ゴム堰は、空気または水で袋体を膨脹・起立させ、洪水時には袋体内の空気または水を排出することで収縮・倒伏させる装置。

「海から11.0㎞ 標高15.7m」。

左手奥に大きな地球儀?

左手奥に大きな地球儀? 」より)

」より)

眼前には、「今田遊水地」。

眼前には、「今田遊水地」。

「県立境川遊水地公園」。

「県立境川遊水地公園」。 遊水地のしくみ。

遊水地のしくみ。 「今飯橋」。

「今飯橋」。

横浜市泉区。

横浜市泉区。

「国道1号まで9.5㎞」。

「国道1号まで9.5㎞」。

藤沢市のマンホール。亀甲地模様、中央に市章。

藤沢市のマンホール。亀甲地模様、中央に市章。 「海から15.5㎞ 標高29.7m」。

「海から15.5㎞ 標高29.7m」。

アジサイ。

アジサイ。

橋の向こうは「横浜市泉区」。

橋の向こうは「横浜市泉区」。

振り返る。

振り返る。

土手に草花が。

土手に草花が。

オオキンケイギク(大金鶏菊)。

オオキンケイギク(大金鶏菊)。

「国道1号まで12㎞ 国道246号から6.5㎞」。

「国道1号まで12㎞ 国道246号から6.5㎞」。 左から「相沢川」が合流。

左から「相沢川」が合流。

来た道を振り返る。

来た道を振り返る。

(〇)

(〇)

久々に見ました。

久々に見ました。

のんびりと自転車道を。

のんびりと自転車道を。

向こうに、相鉄線の鉄橋。

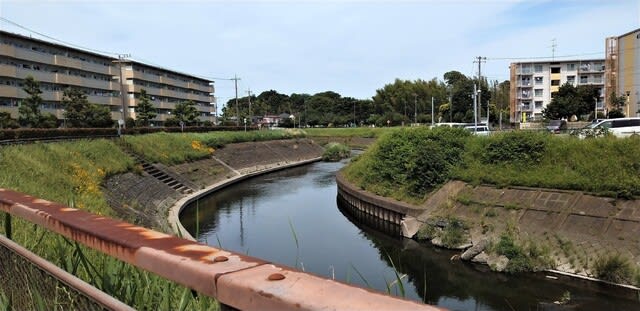

向こうに、相鉄線の鉄橋。 ほぼ直線の流路に。護岸工事が完成している。住宅地を進む。

ほぼ直線の流路に。護岸工事が完成している。住宅地を進む。

振り返る。

振り返る。

田園地帯が広がる。左が境川。

田園地帯が広がる。左が境川。 「私のふるさとの風景いつまでも」。

「私のふるさとの風景いつまでも」。

左岸(町田市)側の標識。

左岸(町田市)側の標識。

左岸は、横浜市瀬谷区。

左岸は、横浜市瀬谷区。 「大和市」。

「大和市」。

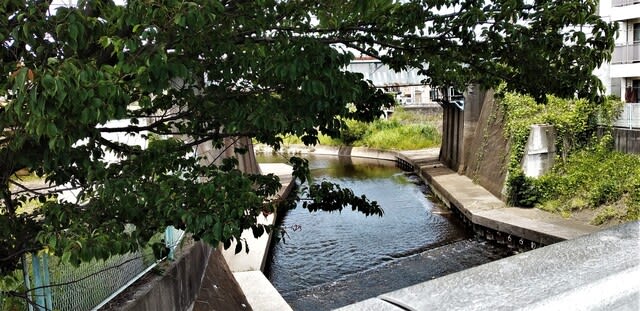

「目黒川管理橋」から上流。

「目黒川管理橋」から上流。

《←藤沢 ↑沼津・厚木 →鶴間駅》

《←藤沢 ↑沼津・厚木 →鶴間駅》 「大和橋交差点」。

「大和橋交差点」。

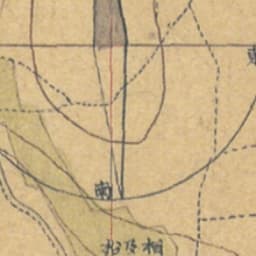

1970年代のようす。未整備中。

1970年代のようす。未整備中。

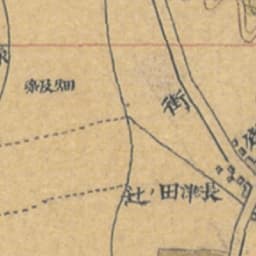

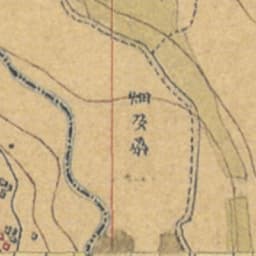

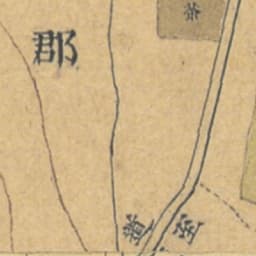

1880年代のようす。畑と山林。

1880年代のようす。畑と山林。

」HPより)

」HPより)

ここから河口に向かって歩きます。

ここから河口に向かって歩きます。