(「資料:江東区森下文化センター/高橋商店街振興組合 製作:タウン紙高橋の会 編集長 露木 茂夫 東京都江東区辰巳 1-5-15-701 TEL 03-6807-8004」HPより)

②森下公園(深川小)

公園の名称と小学校名が異なる組み合わせ。

通りをはさんで存在する。右が「深川小」。

通りをはさんで存在する。右が「深川小」。

公園と学校とは完全に隔絶している感じ。

公園と学校とは完全に隔絶している感じ。

広々とした中央広場。

広々とした中央広場。

藤棚のあるテラス。かつてのコンセプトが今も生きている(どこの公園もそうなのがスゴイ!)

藤棚のあるテラス。かつてのコンセプトが今も生きている(どこの公園もそうなのがスゴイ!)

紅葉が美しい。

紅葉が美しい。

商店街側の校門。

商店街側の校門。

ところで、「高橋商店街」は、別名「のらくろロード」。通りの東には、「江東区森下文化センター・田河水泡・のらくろ館」があります。(地名の「高橋」というのは、「小名木川」に架かる橋の名前から。「たかはし」ではなく「たかばし」)。

のらくろがいたるところで、お出迎え。

のらくろがいたるところで、お出迎え。

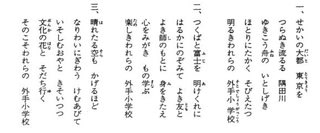

アーケードが続き、道路は、一年中、花吹雪(模様)。

アーケードが続き、道路は、一年中、花吹雪(模様)。

そこで「田河水泡」について。(以下、「Wikipedia」参照。)

田河 水泡(たがわ すいほう、1899年(明治32年)2月10日 - 1989年(平成元年)12月12日)は、日本の漫画家、落語作家。本名、高見澤 仲太郎(たかみざわ なかたろう)。

昭和初期の子供漫画を代表する漫画家であり、代表作『のらくろ』ではキャラクター人気が大人社会にも波及し、さまざまなキャラクターグッズが作られるなど社会現象となるほどの人気を獲得した。

東京府東京市本所区本所林町(現在の東京都墨田区立川)出身。出生直後に母親が亡くなり、父親が再婚するために、水泡は子供のいなかった伯父夫婦の元で育てられる。中国画や庭いじりを愛好していた伯父の影響で、水泡も絵筆を取るようになる。

しかし、再婚した父親が数年後に亡くなり、育ての親である伯父も水泡が小学5年生の時に時に亡くなると、一転、生活に困窮するようになり、深川市立臨海尋常小学校(現・江東区立臨海小学校)を卒業後は働きに出ざるを得なくなり、薬屋の店員やメリヤス工場の少年工員として働くという「家庭にめぐまれぬ、苦労の多い、孤独な少年期」を過ごした。

その後、徴兵され、朝鮮や満州で軍隊生活を送り、1922年(大正11年)に除隊し帰国。帰国後は画家を志し、日本美術学校(現・日本美術専門学校)に入学。村山知義らが主宰する前衛芸術集団『マヴォ』に参加し高見沢 路直と名乗っていたものの深入りはせず、1926年(大正15年)に卒業。

卒業後、展示装飾の手伝いや広告デザインの仕事でどうにか食いつなぐ売れない絵描き時代を過ごしていたが、もうひとつの夢であった文筆業への進出を試みる。当初は小説を売り込もうと考えていたが、ライバルが多すぎる上に出版社自体も無名の新人は使わないだろうと考え、当時の大衆誌に必ずといっていいほど掲載されていた落語や講談に目を付け、書き下ろし新作の落語の執筆に取り掛かる。

書き上げた新作落語を大日本雄辯會講談社の「面白倶楽部」に持ち込み掲載されて以降、講談社の別の雑誌からも依頼が来るようになり、売れない絵描きは一転、落語作家として売れっ子になる。当時のペンネームは「高沢路亭」という年寄りみたいなものであり、最初の持込みのときに、対応した編集者から使いの者と勘違いされたというエピソードがある。なお、水泡の新作落語は今日にも残っており、初代柳家権太楼や桂文治 (10代目)が得意としていた『猫と金魚』が有名。

落語作家として売れっ子となる中で、美術学校卒業という経歴が面白がられ、新作落語に挿絵も描いてほしいという依頼を受けるようになる。1年後には、編集者から依頼を受け、新作落語執筆の合間に漫画の執筆に取り掛かる。初連載は1929年(昭和4年)の『人造人間』。ロボットを主人公としたSF作品であり、日本のロボット漫画のパイオニアとも言える。

漫画家としてのペンネームは、当初は本名の高見澤をもじった田川水泡(たかみざわ)だったが、その翌1930年(昭和5年)には田河水泡(たかみざわ)に変更。しかし、変則的な読みのせいか、いわゆる誤植に悩まされることになり、当の漫画自体の作者名の部分でさえ「たがわ・すいほう」「たがわ・みずあわ」とルビを振られる事が多かった。当初田河は自筆サイン(おたまじゃくしマーク)にわざわざMIZAWAと言葉を添えるなど対応していたが、少なくとも1932年(昭和7年)頃には自らもタガワスイホウと書くようになり、徐々に「たがわ・すいほう」として定着していった。

なお、漫画を描くようになってからまもなく、漫画発表の舞台を一般雑誌から子供が読む雑誌(婦人向け雑誌も含む)に移し、初の子供向け連載が1929年の『目玉のチビちゃん』になる。

1929年(昭和4年)、『目玉のチビちゃん』連載開始と前後して結婚。同作の連載終了後、『のらくろ』の執筆に取り掛かる。同作の執筆のきっかけは、結婚後犬を飼い始めた事により、昔写生中に見た陽気な真っ黒な犬を思い出し、あの犬が今どうなっているか気になったので描いてみたというものである。設定を軍隊にすることにより、自らの徴兵時代を反映させる事が可能になり、独特の世界観を作り上げていった。同作は主人公の階級が上がるたびにタイトルが変わっていくという実験的な作品でもあったが、爆発的な人気を獲得。戦前としては異例の長期連載となった。また、いわゆるのらくろグッズが市場に溢れることになり、日本で初めて漫画のキャラクターが商業的に確立した作品とも言える。1941年に打ち切られるものの、その影響力は凄まじく、幼い頃の手塚治虫はのらくろを模写し、技術を磨いていたという。

戦後はのらくろの執筆を再開する一方、落語の執筆も再開。さらには日本人の笑いの研究に取り掛かる。漫画以外の書籍が増え、文化人的な存在へと変わっていく。1969年に紫綬褒章を受章。同年、山野を買い取り、それを宅地分譲しながら教育を始めたことで知られる玉川学園八丁目に移住。小田急線を挟んで、南北反対側の高丘の上に居を構えた遠藤周作と並んで、玉川学園という住宅地の代表的な文化人のひとりだった。

後半生はクリスチャンであった。『サザエさんうちあけ話』によると、長谷川が弟子になったときにクリスチャンである長谷川に夫妻で付き添って自宅の隣にあった教会に通ったところ、後に夫妻で洗礼を受けることになったという。死後に夫人が出した『のらくろ一代記 田河水泡自叙伝(1991年)』では、入信の理由は何度も失敗してきた禁酒を今度こそ成功させるために信仰の力を借りようというものだったとされる。

代表作「のらくろ」が戦前の作品であるせいで、昭和の終わりごろにはすでに物故者と勘違いされることが多く、新聞記事等で「故・田河水泡」と誤って表記される事件が何度も起こった。

1989年12月12日、肝臓癌のため死去。90歳没。

1998年に遺族は、遺品を生地の隣区である江東区に寄贈した。公益財団法人江東区文化コミュニティ財団が運営する「森下文化センター」1階を、田河の常設展示館「田河水泡・のらくろ館」として、ここで常設展示されている。当地は生地の至近である。田河に関する唯一の展示館である。

弟子に『サザエさん』の長谷川町子や『あんみつ姫』の倉金章介、『猿飛佐助』『ドロンちび丸』の杉浦茂、滝田ゆう、山根青鬼・山根赤鬼、森安なおや、伊東隆夫、野呂新平、ツヅキ敏、永田竹丸などがいる。

叔父に浮世絵複製の『高見沢版』で有名な高見沢遠冶。夫人の高見沢潤子は、文芸評論家小林秀雄の妹にあたる。

「小名木川」。

「小名木川」。

②森下公園(深川小)

公園の名称と小学校名が異なる組み合わせ。

通りをはさんで存在する。右が「深川小」。

通りをはさんで存在する。右が「深川小」。 公園と学校とは完全に隔絶している感じ。

公園と学校とは完全に隔絶している感じ。 広々とした中央広場。

広々とした中央広場。 藤棚のあるテラス。かつてのコンセプトが今も生きている(どこの公園もそうなのがスゴイ!)

藤棚のあるテラス。かつてのコンセプトが今も生きている(どこの公園もそうなのがスゴイ!)

紅葉が美しい。

紅葉が美しい。 商店街側の校門。

商店街側の校門。

ところで、「高橋商店街」は、別名「のらくろロード」。通りの東には、「江東区森下文化センター・田河水泡・のらくろ館」があります。(地名の「高橋」というのは、「小名木川」に架かる橋の名前から。「たかはし」ではなく「たかばし」)。

のらくろがいたるところで、お出迎え。

のらくろがいたるところで、お出迎え。 アーケードが続き、道路は、一年中、花吹雪(模様)。

アーケードが続き、道路は、一年中、花吹雪(模様)。そこで「田河水泡」について。(以下、「Wikipedia」参照。)

田河 水泡(たがわ すいほう、1899年(明治32年)2月10日 - 1989年(平成元年)12月12日)は、日本の漫画家、落語作家。本名、高見澤 仲太郎(たかみざわ なかたろう)。

昭和初期の子供漫画を代表する漫画家であり、代表作『のらくろ』ではキャラクター人気が大人社会にも波及し、さまざまなキャラクターグッズが作られるなど社会現象となるほどの人気を獲得した。

東京府東京市本所区本所林町(現在の東京都墨田区立川)出身。出生直後に母親が亡くなり、父親が再婚するために、水泡は子供のいなかった伯父夫婦の元で育てられる。中国画や庭いじりを愛好していた伯父の影響で、水泡も絵筆を取るようになる。

しかし、再婚した父親が数年後に亡くなり、育ての親である伯父も水泡が小学5年生の時に時に亡くなると、一転、生活に困窮するようになり、深川市立臨海尋常小学校(現・江東区立臨海小学校)を卒業後は働きに出ざるを得なくなり、薬屋の店員やメリヤス工場の少年工員として働くという「家庭にめぐまれぬ、苦労の多い、孤独な少年期」を過ごした。

その後、徴兵され、朝鮮や満州で軍隊生活を送り、1922年(大正11年)に除隊し帰国。帰国後は画家を志し、日本美術学校(現・日本美術専門学校)に入学。村山知義らが主宰する前衛芸術集団『マヴォ』に参加し高見沢 路直と名乗っていたものの深入りはせず、1926年(大正15年)に卒業。

卒業後、展示装飾の手伝いや広告デザインの仕事でどうにか食いつなぐ売れない絵描き時代を過ごしていたが、もうひとつの夢であった文筆業への進出を試みる。当初は小説を売り込もうと考えていたが、ライバルが多すぎる上に出版社自体も無名の新人は使わないだろうと考え、当時の大衆誌に必ずといっていいほど掲載されていた落語や講談に目を付け、書き下ろし新作の落語の執筆に取り掛かる。

書き上げた新作落語を大日本雄辯會講談社の「面白倶楽部」に持ち込み掲載されて以降、講談社の別の雑誌からも依頼が来るようになり、売れない絵描きは一転、落語作家として売れっ子になる。当時のペンネームは「高沢路亭」という年寄りみたいなものであり、最初の持込みのときに、対応した編集者から使いの者と勘違いされたというエピソードがある。なお、水泡の新作落語は今日にも残っており、初代柳家権太楼や桂文治 (10代目)が得意としていた『猫と金魚』が有名。

落語作家として売れっ子となる中で、美術学校卒業という経歴が面白がられ、新作落語に挿絵も描いてほしいという依頼を受けるようになる。1年後には、編集者から依頼を受け、新作落語執筆の合間に漫画の執筆に取り掛かる。初連載は1929年(昭和4年)の『人造人間』。ロボットを主人公としたSF作品であり、日本のロボット漫画のパイオニアとも言える。

漫画家としてのペンネームは、当初は本名の高見澤をもじった田川水泡(たかみざわ)だったが、その翌1930年(昭和5年)には田河水泡(たかみざわ)に変更。しかし、変則的な読みのせいか、いわゆる誤植に悩まされることになり、当の漫画自体の作者名の部分でさえ「たがわ・すいほう」「たがわ・みずあわ」とルビを振られる事が多かった。当初田河は自筆サイン(おたまじゃくしマーク)にわざわざMIZAWAと言葉を添えるなど対応していたが、少なくとも1932年(昭和7年)頃には自らもタガワスイホウと書くようになり、徐々に「たがわ・すいほう」として定着していった。

なお、漫画を描くようになってからまもなく、漫画発表の舞台を一般雑誌から子供が読む雑誌(婦人向け雑誌も含む)に移し、初の子供向け連載が1929年の『目玉のチビちゃん』になる。

1929年(昭和4年)、『目玉のチビちゃん』連載開始と前後して結婚。同作の連載終了後、『のらくろ』の執筆に取り掛かる。同作の執筆のきっかけは、結婚後犬を飼い始めた事により、昔写生中に見た陽気な真っ黒な犬を思い出し、あの犬が今どうなっているか気になったので描いてみたというものである。設定を軍隊にすることにより、自らの徴兵時代を反映させる事が可能になり、独特の世界観を作り上げていった。同作は主人公の階級が上がるたびにタイトルが変わっていくという実験的な作品でもあったが、爆発的な人気を獲得。戦前としては異例の長期連載となった。また、いわゆるのらくろグッズが市場に溢れることになり、日本で初めて漫画のキャラクターが商業的に確立した作品とも言える。1941年に打ち切られるものの、その影響力は凄まじく、幼い頃の手塚治虫はのらくろを模写し、技術を磨いていたという。

戦後はのらくろの執筆を再開する一方、落語の執筆も再開。さらには日本人の笑いの研究に取り掛かる。漫画以外の書籍が増え、文化人的な存在へと変わっていく。1969年に紫綬褒章を受章。同年、山野を買い取り、それを宅地分譲しながら教育を始めたことで知られる玉川学園八丁目に移住。小田急線を挟んで、南北反対側の高丘の上に居を構えた遠藤周作と並んで、玉川学園という住宅地の代表的な文化人のひとりだった。

後半生はクリスチャンであった。『サザエさんうちあけ話』によると、長谷川が弟子になったときにクリスチャンである長谷川に夫妻で付き添って自宅の隣にあった教会に通ったところ、後に夫妻で洗礼を受けることになったという。死後に夫人が出した『のらくろ一代記 田河水泡自叙伝(1991年)』では、入信の理由は何度も失敗してきた禁酒を今度こそ成功させるために信仰の力を借りようというものだったとされる。

代表作「のらくろ」が戦前の作品であるせいで、昭和の終わりごろにはすでに物故者と勘違いされることが多く、新聞記事等で「故・田河水泡」と誤って表記される事件が何度も起こった。

1989年12月12日、肝臓癌のため死去。90歳没。

1998年に遺族は、遺品を生地の隣区である江東区に寄贈した。公益財団法人江東区文化コミュニティ財団が運営する「森下文化センター」1階を、田河の常設展示館「田河水泡・のらくろ館」として、ここで常設展示されている。当地は生地の至近である。田河に関する唯一の展示館である。

弟子に『サザエさん』の長谷川町子や『あんみつ姫』の倉金章介、『猿飛佐助』『ドロンちび丸』の杉浦茂、滝田ゆう、山根青鬼・山根赤鬼、森安なおや、伊東隆夫、野呂新平、ツヅキ敏、永田竹丸などがいる。

叔父に浮世絵複製の『高見沢版』で有名な高見沢遠冶。夫人の高見沢潤子は、文芸評論家小林秀雄の妹にあたる。

「小名木川」。

「小名木川」。

ラジオ体操会場にもなっている。年中無休・江東区では初の会場だったらしい。

ラジオ体操会場にもなっている。年中無休・江東区では初の会場だったらしい。 藤棚をあしらったテラスはなかなか立派。

藤棚をあしらったテラスはなかなか立派。 藤の古木。

藤の古木。 公園側の通用門。公園とは、他の場所ではフェンスで仕切られている。

公園側の通用門。公園とは、他の場所ではフェンスで仕切られている。 小学校のフェンス脇には花壇があって、目を楽しませる工夫が。

小学校のフェンス脇には花壇があって、目を楽しませる工夫が。 震災復興校舎(「八名川小」HPより)

震災復興校舎(「八名川小」HPより) 校内にある旧「新大橋」の橋名板。

校内にある旧「新大橋」の橋名板。

「新大橋」橋桁。現在の「新大橋」は中央区日本橋浜町 と 江東区新大橋の間にあり、「新大橋通り」 が渡る橋。

「新大橋」橋桁。現在の「新大橋」は中央区日本橋浜町 と 江東区新大橋の間にあり、「新大橋通り」 が渡る橋。 新大橋西詰めにある大正12年に起こった関東大震災「避難記念碑」。碑文によれば、神の助けと人智により、隅田川に架かっていた橋の中で焼け落ちなかった「新大橋」上で九死に一生得たことを記念したもの、と。

新大橋西詰めにある大正12年に起こった関東大震災「避難記念碑」。碑文によれば、神の助けと人智により、隅田川に架かっていた橋の中で焼け落ちなかった「新大橋」上で九死に一生得たことを記念したもの、と。 見上げるほど大きな碑。

見上げるほど大きな碑。 「旧新大橋」(明治時代)。この図柄に見える「親柱」が東詰に残されています。

「旧新大橋」(明治時代)。この図柄に見える「親柱」が東詰に残されています。 絵の右側に描かれているもの。

絵の右側に描かれているもの。 装飾的にも趣のある柱です。

装飾的にも趣のある柱です。 「大はしあたけの夕立」(安藤広重作)のモニュメント。

「大はしあたけの夕立」(安藤広重作)のモニュメント。 「新大橋」の全景。

「新大橋」の全景。 下流の対岸。

下流の対岸。 テラスにある案内板。「新大橋」の木橋時代の絵が掲示されています。また、そこには「隅田川は最上流の北区・岩淵水門から中央区・浜離宮庭園まで延長23.5㎞」とも記されていました。

テラスにある案内板。「新大橋」の木橋時代の絵が掲示されています。また、そこには「隅田川は最上流の北区・岩淵水門から中央区・浜離宮庭園まで延長23.5㎞」とも記されていました。 「本所深川繪図」。赤丸が公園の位置。右(北)が「竪川」、左(南)が「小名木川」。二つの運河を結んでいたのが「六間堀」。

「本所深川繪図」。赤丸が公園の位置。右(北)が「竪川」、左(南)が「小名木川」。二つの運河を結んでいたのが「六間堀」。

1880年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。「八名川」という地名と「六間堀」が描かれています。

1880年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。「八名川」という地名と「六間堀」が描かれています。 その上流付近(「同」)。右からの流れが「五間堀」。カギ型の一部が現在も墨田区と江東区の区界として残っている。

その上流付近(「同」)。右からの流れが「五間堀」。カギ型の一部が現在も墨田区と江東区の区界として残っている。

1970年代のようす(「同」)六間堀は埋め立てられましたが、八名川小学校・公園脇の道路がその跡になっています。

1970年代のようす(「同」)六間堀は埋め立てられましたが、八名川小学校・公園脇の道路がその跡になっています。

道路をはさんだ北側に「蔵前小学校」校舎。

道路をはさんだ北側に「蔵前小学校」校舎。

(「ことぶきこども園」HPより。)

(「ことぶきこども園」HPより。) 「蔵前小学校」。新築の校舎。

「蔵前小学校」。新築の校舎。 公園中央広場。広いスペースの公園。

公園中央広場。広いスペースの公園。 藤棚。

藤棚。 公衆トイレ。屋根に注目!

公衆トイレ。屋根に注目! 大きな砂場。今まで見た中で、一番大きい。中には、木製の工作物。

大きな砂場。今まで見た中で、一番大きい。中には、木製の工作物。 遊具。

遊具。 入口の案内板。

入口の案内板。 ささやかな空間。植物も20種以上、水辺の生き物もいくつか、無農薬の田んぼづくり、などエコの取り組みも含めて多彩な取り組みがされているようです。

ささやかな空間。植物も20種以上、水辺の生き物もいくつか、無農薬の田んぼづくり、などエコの取り組みも含めて多彩な取り組みがされているようです。

なかなか見栄えのいい、しゃれた校舎。

なかなか見栄えのいい、しゃれた校舎。 ところが、大半を校庭にとられて、実に小さな公園となっていました(戦前からこんじまりとした公園になってはいましたが)。校庭との大きい出入口があります。

ところが、大半を校庭にとられて、実に小さな公園となっていました(戦前からこんじまりとした公園になってはいましたが)。校庭との大きい出入口があります。 コンクリー製の大きな柱が何本か立っている?

コンクリー製の大きな柱が何本か立っている? 校庭の中には、「藤棚」。建設当時のコンセプトは残っていました。

校庭の中には、「藤棚」。建設当時のコンセプトは残っていました。 狭い公園。遊具も、ささやか。足下は、一面、砂場。これはアイデアもの。

狭い公園。遊具も、ささやか。足下は、一面、砂場。これはアイデアもの。

1970年代のようす。(「同」より)コの字型の校舎が大きく変わりました。

1970年代のようす。(「同」より)コの字型の校舎が大きく変わりました。

1880年代のようす。赤丸に「黒門町」とある。右上が「広小路」。(「歴史的農業環境閲覧システム」より。)

1880年代のようす。赤丸に「黒門町」とある。右上が「広小路」。(「歴史的農業環境閲覧システム」より。) 正面玄関。

正面玄関。 玄関部分の装飾は、この時代らしいアールデコ調のデザイン。

玄関部分の装飾は、この時代らしいアールデコ調のデザイン。 校舎西側。こちらが当時のモダンスタイルの窓。丸窓が連続して設けられている。

校舎西側。こちらが当時のモダンスタイルの窓。丸窓が連続して設けられている。 北西の角。大きな曲線を描く。階段室。

北西の角。大きな曲線を描く。階段室。 校舎東側。大きくごつそうな窓。空調などの配管が目に付くが。

校舎東側。大きくごつそうな窓。空調などの配管が目に付くが。

図書室。(どちらも「黒門小」HPより)。内部は撮れないので、お借りしました。

図書室。(どちらも「黒門小」HPより)。内部は撮れないので、お借りしました。 南側から。校庭。コの字型の校舎配置。

南側から。校庭。コの字型の校舎配置。

公園脇からの遠望。

公園脇からの遠望。 正面玄関。校舎の外壁は新しく塗り替えられたようだが、ここは、かつてのまま?

正面玄関。校舎の外壁は新しく塗り替えられたようだが、ここは、かつてのまま? これまで見てきた二つの校舎に比べると、復興校舎様式のもう一つ、インターナショナルスタイル(国際建築様式)のもの。

これまで見てきた二つの校舎に比べると、復興校舎様式のもう一つ、インターナショナルスタイル(国際建築様式)のもの。 しっかりした鉄筋造りで、築85年とは思えない。これから先も現役であってほしい。

しっかりした鉄筋造りで、築85年とは思えない。これから先も現役であってほしい。

1970年代のようす。(「歴史的農業環境閲覧システム」より)コの字型の校舎は現在もそのまま。左方、「日本堤通り」をはさんで少しくねった道が「吉原」への道。手前の道路際に「見返り柳」。

1970年代のようす。(「歴史的農業環境閲覧システム」より)コの字型の校舎は現在もそのまま。左方、「日本堤通り」をはさんで少しくねった道が「吉原」への道。手前の道路際に「見返り柳」。 「見返り柳」。「吉原大門交差点」にあるガソリンスタンドの前。

「見返り柳」。「吉原大門交差点」にあるガソリンスタンドの前。 「見返り柳の碑」。

「見返り柳の碑」。 説明板。

説明板。 交差点付近にあるクラシックなたたずまいの天麩羅屋さんの店構え。「土手の伊勢屋」。明治22年創業。今の店主は、5代目。昭和2年再建の建物は隣の「桜なべ・中江」と共に国の有形文化財に指定されている。

交差点付近にあるクラシックなたたずまいの天麩羅屋さんの店構え。「土手の伊勢屋」。明治22年創業。今の店主は、5代目。昭和2年再建の建物は隣の「桜なべ・中江」と共に国の有形文化財に指定されている。 この奥に遊郭が広がっていた。

この奥に遊郭が広がっていた。 山谷堀跡。現在は旧今戸橋まで緑道公園になっている。学校付近、三ノ輪に向かう旧「山谷堀」に今もあるコンクリート製の堤防の一部?

山谷堀跡。現在は旧今戸橋まで緑道公園になっている。学校付近、三ノ輪に向かう旧「山谷堀」に今もあるコンクリート製の堤防の一部? 撤去された「今戸橋」の親柱。隅田公園入口付近。

撤去された「今戸橋」の親柱。隅田公園入口付近。

1970年代のようす。(「同」より)まだ山谷堀があったころ。上方の橋が「今戸橋」。すぐ脇が「待乳山」。この当時は悪臭の漂うどぶ川に近かったようです(隅田川の同様)。

1970年代のようす。(「同」より)まだ山谷堀があったころ。上方の橋が「今戸橋」。すぐ脇が「待乳山」。この当時は悪臭の漂うどぶ川に近かったようです(隅田川の同様)。 学校近くからのスカイツリー。

学校近くからのスカイツリー。

広場。隣接する校舎は、「都立忍岡高校」。

広場。隣接する校舎は、「都立忍岡高校」。 古木が何本か、広場に。

古木が何本か、広場に。 ささやかだが、藤棚。

ささやかだが、藤棚。 西側部分に砂場や遊具。

西側部分に砂場や遊具。 かなりごつい組立て物。飛行船? 屋形船? それとも機関車? ・・・。復興公園探訪で、他には見たことがない。

かなりごつい組立て物。飛行船? 屋形船? それとも機関車? ・・・。復興公園探訪で、他には見たことがない。 南側にある校舎が「旧柳北小学校」。夕方。明かりが付いています。

南側にある校舎が「旧柳北小学校」。夕方。明かりが付いています。 玄関のアールデコ風装飾に当時の特徴が。

玄関のアールデコ風装飾に当時の特徴が。 南側からの眺め。

南側からの眺め。 中央と東側部分が大正15年竣工当時のままの校舎。

中央と東側部分が大正15年竣工当時のままの校舎。 重厚な趣の校舎。

重厚な趣の校舎。

1970年代のようす。(「歴史的農業環境閲覧システム」より)樹木の多い「柳北公園」をはさんで、南に「柳北小学校」北に「忍岡高校」。右下が「JR浅草橋駅」。

1970年代のようす。(「歴史的農業環境閲覧システム」より)樹木の多い「柳北公園」をはさんで、南に「柳北小学校」北に「忍岡高校」。右下が「JR浅草橋駅」。

「言問通り」を挟んで。校舎の通り側に面した全景。

「言問通り」を挟んで。校舎の通り側に面した全景。 正門の門柱には、しっかりと校名が。

正門の門柱には、しっかりと校名が。 正面玄関。校章も残っていました。

正面玄関。校章も残っていました。 階段室。

階段室。 玄関のアーチ。

玄関のアーチ。 円柱が並ぶ外壁。

円柱が並ぶ外壁。 校庭側(南西側)から。コの字型の校舎配置。

校庭側(南西側)から。コの字型の校舎配置。 体育棟?

体育棟? 東側の校舎側面。

東側の校舎側面。 校舎裏手の小道。

校舎裏手の小道。 ツタ、雑草で覆われた建物。

ツタ、雑草で覆われた建物。 あえて手を入れないのか。

あえて手を入れないのか。 しっかりした鉄筋造りの建物のようだ。

しっかりした鉄筋造りの建物のようだ。 「都教組台東支部」とあった。

「都教組台東支部」とあった。 正門前の通り。向こうの広い道路が「言問通り」。右が入谷交差点。左へ行くと、JR鶯谷駅方向。

正門前の通り。向こうの広い道路が「言問通り」。右が入谷交差点。左へ行くと、JR鶯谷駅方向。 「言問通り」から入谷方向を望む。校舎の向こう遠くにスカイツリー。

「言問通り」から入谷方向を望む。校舎の向こう遠くにスカイツリー。

1970年代のようす。(「歴史的農業環境閲覧システム」より)

1970年代のようす。(「歴史的農業環境閲覧システム」より)

公園の東側。大きな広場があります。

公園の東側。大きな広場があります。 「旧小島小学校」の南側に隣接する復興小公園「小島公園」から撮影したもの。

「旧小島小学校」の南側に隣接する復興小公園「小島公園」から撮影したもの。 校庭の一部は、民間の時間貸し駐車場になっています。公園との間には出入り口がありますが、常時、使われているようなようすはありません。

校庭の一部は、民間の時間貸し駐車場になっています。公園との間には出入り口がありますが、常時、使われているようなようすはありません。 正面玄関。庇に「Taito Designers Village」と。併設として「小島アートプラザ」。

正面玄関。庇に「Taito Designers Village」と。併設として「小島アートプラザ」。

1970年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。上の大きな赤丸が白鴎高校(旧・府立第一高女)、下の赤丸が「小島小学校」「小島公園」。「白鴎高校」も中高一貫校に変わり、中学校の校舎が別の場所に出来ています。

1970年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。上の大きな赤丸が白鴎高校(旧・府立第一高女)、下の赤丸が「小島小学校」「小島公園」。「白鴎高校」も中高一貫校に変わり、中学校の校舎が別の場所に出来ています。 半円柱状(丸い搭状)の外観。運動場に面した南西の角。

半円柱状(丸い搭状)の外観。運動場に面した南西の角。 見上げると、意外と存在感がある。

見上げると、意外と存在感がある。 西側の校舎。

西側の校舎。 正門脇の「小島小学校」のモニュメント。校舎の写真と校歌の一番。当然ですが、現在と変わりありません。上部の円形の部分がはっきり分かります。

正門脇の「小島小学校」のモニュメント。校舎の写真と校歌の一番。当然ですが、現在と変わりありません。上部の円形の部分がはっきり分かります。 これは、「台東区立上野小学校」のシンボル・時計台。上部の構造が物見のようになっていて、雰囲気が似ています。

これは、「台東区立上野小学校」のシンボル・時計台。上部の構造が物見のようになっていて、雰囲気が似ています。 別の角度から見上げたもの。

別の角度から見上げたもの。 その当時のプールにて(「上野小」HPより)。

その当時のプールにて(「上野小」HPより)。 内部のようす。

内部のようす。 手洗い場。

手洗い場。

中心となる広場。

中心となる広場。 公園の一角に竹林。なまこ壁。興趣あるあつらえ。

公園の一角に竹林。なまこ壁。興趣あるあつらえ。 道路を挟んで西側に「松葉小学校」。公園とは切り離されている。校舎は、ユニークな建物と色彩。

道路を挟んで西側に「松葉小学校」。公園とは切り離されている。校舎は、ユニークな建物と色彩。 松葉小学校マスコット : マッピー。ゆるキャラ?

松葉小学校マスコット : マッピー。ゆるキャラ? 関東大震災震災の頃の路面電車の路線図。「菊屋橋」の一つ上、「松が谷一丁目」が最寄りの停留所。

関東大震災震災の頃の路面電車の路線図。「菊屋橋」の一つ上、「松が谷一丁目」が最寄りの停留所。 震災復興校舎。鉄筋コンクコンクリート造り(現校舎の前にあった校舎)。震災直後は、テント張り、バラック校舎での授業になったそうです。

震災復興校舎。鉄筋コンクコンクリート造り(現校舎の前にあった校舎)。震災直後は、テント張り、バラック校舎での授業になったそうです。 東京大空襲後のようす(河童橋道具街)。

東京大空襲後のようす(河童橋道具街)。

東側から。きちんと整備された公園という印象。

東側から。きちんと整備された公園という印象。 上野や御徒町からも近く、行き交う人々が多い。右(北側)が病院の建物。

上野や御徒町からも近く、行き交う人々が多い。右(北側)が病院の建物。 大きな広場。遊具は一般的。

大きな広場。遊具は一般的。

公園脇にある町会事務所「山伏会館」。

公園脇にある町会事務所「山伏会館」。 1880年(明治中期)代のようす。(「歴史的農業環境閲覧システム」より)武家屋敷の雰囲気が残っている。

1880年(明治中期)代のようす。(「歴史的農業環境閲覧システム」より)武家屋敷の雰囲気が残っている。 公園から望む駒形中学校。公園と校庭とはしっかりと仕切られています。この中学校は運動系が盛んのようで、大きなグランドを所有しています。

公園から望む駒形中学校。公園と校庭とはしっかりと仕切られています。この中学校は運動系が盛んのようで、大きなグランドを所有しています。 1970年代のようす。(「歴史的農業環境閲覧システム」より。)まだ、校舎が北に移転する前。「山伏公園」もかつてのように広い。

1970年代のようす。(「歴史的農業環境閲覧システム」より。)まだ、校舎が北に移転する前。「山伏公園」もかつてのように広い。 ボールが飛び出さないように高くて厳重なネット。

ボールが飛び出さないように高くて厳重なネット。 手狭な公園内。

手狭な公園内。 公衆トイレ。

公衆トイレ。 そして、しっかり藤棚が。

そして、しっかり藤棚が。

1970年代のようす。(「同」より)

1970年代のようす。(「同」より) 「図書館」の南側に公園が広がる。運動広場がメインのため、遊具類も少ない。「図書館」との有機的なつながり、たとえば、テラスを設けるとか、緑を増やし、視界を豊かにするとかの工夫があってもよかったのではないか。

「図書館」の南側に公園が広がる。運動広場がメインのため、遊具類も少ない。「図書館」との有機的なつながり、たとえば、テラスを設けるとか、緑を増やし、視界を豊かにするとかの工夫があってもよかったのではないか。 遊具類。

遊具類。 この円形の藤棚はヒット作。

この円形の藤棚はヒット作。

千束小学校との境はあるが、開放的な印象。

千束小学校との境はあるが、開放的な印象。 我が子の姿を見ているのだろうか、親たちがフェンス越しに校庭を眺めていた。

我が子の姿を見ているのだろうか、親たちがフェンス越しに校庭を眺めていた。 広い運動広場。放課後や休日は大勢の子ども達で賑やかに(なってほしい)。今は、鳩たちが。

広い運動広場。放課後や休日は大勢の子ども達で賑やかに(なってほしい)。今は、鳩たちが。

墨田区でも台東区でも、公園の広場が、朝のラジオ体操の場所になっているところがほとんど。

墨田区でも台東区でも、公園の広場が、朝のラジオ体操の場所になっているところがほとんど。 隣接する「石浜小学校」とは植え込みがあって、ほぼ独立した公園となっています。

隣接する「石浜小学校」とは植え込みがあって、ほぼ独立した公園となっています。 ここに校庭との出入口がありました。公園を利用することもあるようです。

ここに校庭との出入口がありました。公園を利用することもあるようです。 当時の校舎。(「www.maroon.dti.ne.jp/~satton/kyouiku/isihamael.html」より引用。)生徒数も大勢いたことが分かります。その後、戦争の激化とともに学童疎開、さらには東京大空襲で全焼と辛酸をなめてきました。

当時の校舎。(「www.maroon.dti.ne.jp/~satton/kyouiku/isihamael.html」より引用。)生徒数も大勢いたことが分かります。その後、戦争の激化とともに学童疎開、さらには東京大空襲で全焼と辛酸をなめてきました。 中央に運動広場。東側に遊具施設。

中央に運動広場。東側に遊具施設。 藤棚。

藤棚。 スカイツリーを望む。

スカイツリーを望む。

1970年代のようす。(「歴史的農業環境閲覧システム」より。)中央が「富士小学校」と西側にある「富士公園」。

1970年代のようす。(「歴史的農業環境閲覧システム」より。)中央が「富士小学校」と西側にある「富士公園」。 公園の北側に浅草警察署の大きな建物があって、公園が手狭な印象。

公園の北側に浅草警察署の大きな建物があって、公園が手狭な印象。 東側に「富士小学校」。公園の一角には民家もあって、ますます狭くなっています。

東側に「富士小学校」。公園の一角には民家もあって、ますます狭くなっています。 道路を挟んだ東に「富士小学校」。正面が道路側にあり、公園とは独立した存在となっています。

道路を挟んだ東に「富士小学校」。正面が道路側にあり、公園とは独立した存在となっています。 その時の校舎?(「富士小」HPより。)

その時の校舎?(「富士小」HPより。) 砂場を覆うように「藤棚」。

砂場を覆うように「藤棚」。

「江戸猿若町市村座跡」。

「江戸猿若町市村座跡」。 「猿若座由来記」。

「猿若座由来記」。 明治中期の猿若町。(「今昔マップ」より。)

明治中期の猿若町。(「今昔マップ」より。) 現在は、「浅草六丁目」の一角。(「同」より。)

現在は、「浅草六丁目」の一角。(「同」より。)

明治通りと日光街道の交叉する手前を斜め左に入ったところ。

明治通りと日光街道の交叉する手前を斜め左に入ったところ。 西に接する小学校の校名は、「東泉」となりましたが、公園名は「東盛公園」。きちんとよく整備された広い公園。

西に接する小学校の校名は、「東泉」となりましたが、公園名は「東盛公園」。きちんとよく整備された広い公園。 樹木は周囲にあるだけ。かなり大きい広場。学校に接する一角が「球技スペース」。

樹木は周囲にあるだけ。かなり大きい広場。学校に接する一角が「球技スペース」。 校庭との境は、開閉が出来るフェンス。学校+公園という初期の目的は残されているようです。

校庭との境は、開閉が出来るフェンス。学校+公園という初期の目的は残されているようです。 「一葉記念館」。

「一葉記念館」。 「樋口一葉旧居」碑。

「樋口一葉旧居」碑。 佐佐木信綱揮毫の「一葉女史たけくらべ記念碑」。

佐佐木信綱揮毫の「一葉女史たけくらべ記念碑」。 より。

より。 陸中海岸のペンキ絵も壊される寸前。(写真は、「HP」より。)

陸中海岸のペンキ絵も壊される寸前。(写真は、「HP」より。) 「一葉泉」と描かれた煙突。

「一葉泉」と描かれた煙突。 跡地はマンションになるとか。

跡地はマンションになるとか。

大きな運動場があるが、厳重な囲い。北側の公園の一角では、将棋などを楽しんでいる人たち。

大きな運動場があるが、厳重な囲い。北側の公園の一角では、将棋などを楽しんでいる人たち。 「蓬莱中」跡地には、「老人ホーム 浅草ほうらい」。

「蓬莱中」跡地には、「老人ホーム 浅草ほうらい」。

区立竪川中学校。旧日進小学校(のちには本所小学校)跡地。昭和46年、校庭を拡張するために、南側にあった公園がなくなった。

区立竪川中学校。旧日進小学校(のちには本所小学校)跡地。昭和46年、校庭を拡張するために、南側にあった公園がなくなった。

1970年代のようす。(「歴史的農業環境閲覧システム」より)校地拡張のため、南側にあった公園部分も工事中。赤丸のところ。

1970年代のようす。(「歴史的農業環境閲覧システム」より)校地拡張のため、南側にあった公園部分も工事中。赤丸のところ。 竪川中と「三つ目通り」との角地にある公衆トイレには、「永倉」という表示が。旧本所区永倉町。JR線路を挟んだ狭いエリア。

竪川中と「三つ目通り」との角地にある公衆トイレには、「永倉」という表示が。旧本所区永倉町。JR線路を挟んだ狭いエリア。 ガード下の細長い地域に学校と接して公園があった。

ガード下の細長い地域に学校と接して公園があった。 「日進公園」。右の建物は、軽音楽の練習など地域のコミュニティーセンターとして存在する「家庭センター」。

「日進公園」。右の建物は、軽音楽の練習など地域のコミュニティーセンターとして存在する「家庭センター」。 高い樹木も多く、花壇などもよく整備されている。コンクリート製の段差など変化に富む。子どもの遊具類が目立たないのはかえって、いい。隣の「家庭センター」と敷地が一緒。

高い樹木も多く、花壇などもよく整備されている。コンクリート製の段差など変化に富む。子どもの遊具類が目立たないのはかえって、いい。隣の「家庭センター」と敷地が一緒。 関係図。トイレの位置を中心に。(墨田区公式HPより)

関係図。トイレの位置を中心に。(墨田区公式HPより)

1970年代のようす。(「歴史的農業環境閲覧システム」より)

1970年代のようす。(「歴史的農業環境閲覧システム」より) パーキングタワーと隣のマンションが校舎跡地?

パーキングタワーと隣のマンションが校舎跡地? 両国方向から続く「馬道通り」に面していた。

両国方向から続く「馬道通り」に面していた。 左の雑居ビル付近が公園跡地?

左の雑居ビル付近が公園跡地? その近くにある、古くからの居酒屋「三四郎」。ここの女将ならこのへんの昔のことはよく知っているはず。

その近くにある、古くからの居酒屋「三四郎」。ここの女将ならこのへんの昔のことはよく知っているはず。 江東橋公園。芝生の養生をしていた。思ったよりもこぢんまりとした公園。

江東橋公園。芝生の養生をしていた。思ったよりもこぢんまりとした公園。 墨田区内の公園はどこも禁煙はもちろん、禁止事項が多い。

墨田区内の公園はどこも禁煙はもちろん、禁止事項が多い。 江東橋公園近くのビルのガラス壁に映るスカイツリー。

江東橋公園近くのビルのガラス壁に映るスカイツリー。

西側から望む。北側には「中和小学校」。

西側から望む。北側には「中和小学校」。 西側部分に遊戯施設。中央は広場。

西側部分に遊戯施設。中央は広場。 公園との仕切りは、緑の大きな網。開閉が出来るようになっている。すでに放課後。指導員の元で数人の児童が遊んでいた。中和小の屋上、「創立139年」と。墨田区内で現存する小学校の中では最も古い歴史をもつ小学校。

公園との仕切りは、緑の大きな網。開閉が出来るようになっている。すでに放課後。指導員の元で数人の児童が遊んでいた。中和小の屋上、「創立139年」と。墨田区内で現存する小学校の中では最も古い歴史をもつ小学校。

東側から公園中央を望む。平日の授業中などでは、公園との仕切りを開け、校庭の延長として大いに活用しているのだろう。

東側から公園中央を望む。平日の授業中などでは、公園との仕切りを開け、校庭の延長として大いに活用しているのだろう。

菊川小学校との緑の仕切りは開かれ、体育の授業を行っていた。ハードルが公園内まで並べられてハードル走の練習中。

菊川小学校との緑の仕切りは開かれ、体育の授業を行っていた。ハードルが公園内まで並べられてハードル走の練習中。 西側は遊戯施設。親子連れは、こちらのエリアの方で楽しむ。

西側は遊戯施設。親子連れは、こちらのエリアの方で楽しむ。 小高い丘をしつらえて大型の遊具が置かれ、けっこう楽しめそう。

小高い丘をしつらえて大型の遊具が置かれ、けっこう楽しめそう。 藤棚もあった。

藤棚もあった。 木々もほどよく配置されている。校庭にもなる中央、東側の運動広場と遊戯施設がある西側とを明確に区分したかたち。

木々もほどよく配置されている。校庭にもなる中央、東側の運動広場と遊戯施設がある西側とを明確に区分したかたち。 公園東入口付近からのスカイツリー。

公園東入口付近からのスカイツリー。

公園側の校門。登下校時のみ開放する感じ。西側に遊具。東は広場。

公園側の校門。登下校時のみ開放する感じ。西側に遊具。東は広場。 広場は朝のラジオ体操の会場になっていて、その記念碑があった。

広場は朝のラジオ体操の会場になっていて、その記念碑があった。 門柱の公園名?が削られていた。

門柱の公園名?が削られていた。 「若宮」という名称は、公園の一角に神社があることに由来。

「若宮」という名称は、公園の一角に神社があることに由来。

広場から南側を望む。正面が藤棚・テラス。

広場から南側を望む。正面が藤棚・テラス。 当時のパーゴラ(つる棚)の考え方はこうして残っていました。

当時のパーゴラ(つる棚)の考え方はこうして残っていました。 樹木も植えられています。

樹木も植えられています。 北側の児童遊戯施設の隣には、簡単な運動器具がある広場が。

北側の児童遊戯施設の隣には、簡単な運動器具がある広場が。

「両国小学校」(西側)と道路をはさんでいる。東側が公園。旧名は、「江東小学校」。)

「両国小学校」(西側)と道路をはさんでいる。東側が公園。旧名は、「江東小学校」。) 勝海舟の生誕の地の碑。

勝海舟の生誕の地の碑。 由来碑。

由来碑。 藤棚。東側隅。

藤棚。東側隅。 支柱に当時の雰囲気を残している。

支柱に当時の雰囲気を残している。 段差をつけているところなど、かつてのパーゴラの面影を継承しているようだ。

段差をつけているところなど、かつてのパーゴラの面影を継承しているようだ。 広くて、樹木・灌木も多く、管理も行き届いているようす。京葉道路から少し南に入ったところの住宅に囲まれた公園としては、すばらしい印象。

広くて、樹木・灌木も多く、管理も行き届いているようす。京葉道路から少し南に入ったところの住宅に囲まれた公園としては、すばらしい印象。 公園入口付近から藤棚方向を望む。

公園入口付近から藤棚方向を望む。

1970年代頃の様子。(「歴史的農業環境閲覧システム」より)赤丸が「両国公園」。道路を挟んで西側が「両国小学校」。一番左(西)に見える半円形はかつてあった「日大講堂」。中央東西の道路は、「京葉道路」。交叉する道路は「清澄通り」。

1970年代頃の様子。(「歴史的農業環境閲覧システム」より)赤丸が「両国公園」。道路を挟んで西側が「両国小学校」。一番左(西)に見える半円形はかつてあった「日大講堂」。中央東西の道路は、「京葉道路」。交叉する道路は「清澄通り」。