旧京橋小・京橋公園(現「京橋プラザ」)へ向かう前にちょっと寄り道。「京華スクエア」付近は、「八丁堀」。

そこで、「八丁堀」別名「桜川」跡を探索しました。

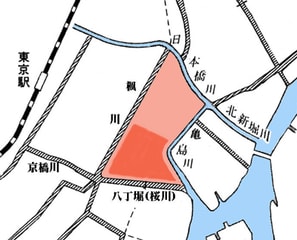

「概念図」。

「概念図」。

(「 」H001八丁堀(はっちょうぼり=堀川の名称)、桜川(さくらがわ)編。homepage2.nifty.com/makibuchi-2/kyodoshi/.../rekisi_map_kaisetu.htm」より)

」H001八丁堀(はっちょうぼり=堀川の名称)、桜川(さくらがわ)編。homepage2.nifty.com/makibuchi-2/kyodoshi/.../rekisi_map_kaisetu.htm」より)

赤い色の地域が「八丁堀」町。亀島川と日本橋川(北新堀川)に囲まれた地域が霊岸島。その中央の堀割が「新川」。

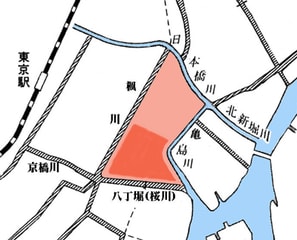

1880年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。上の図から下の図へとつながる。上の図で、左(西)の堀が「楓川(もみじがわ)」。中央の堀が「八丁堀」。「白魚橋」の西の堀は「京橋川」。南に屈折している堀が「三十間堀」。

1880年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。上の図から下の図へとつながる。上の図で、左(西)の堀が「楓川(もみじがわ)」。中央の堀が「八丁堀」。「白魚橋」の西の堀は「京橋川」。南に屈折している堀が「三十間堀」。

下の図。西から東に流れて合流する川が「亀島川」。

「桜川」と呼ばれたのは、「楓川(もみじがわ)」に対応させたものか。「楓川」と「桜川」が交叉するあたり、「楓川」に架かる橋が「弾正橋」(現在、「鍛冶橋通り」にある「弾正橋」よりも少し南)。

現「弾正橋」。

現「弾正橋」。

弾正橋公園にある旧弾正橋(都内最古の鉄骨の橋)のモニュメント(本物は、深川八幡宮の東のところ現存。)

弾正橋公園にある旧弾正橋(都内最古の鉄骨の橋)のモニュメント(本物は、深川八幡宮の東のところ現存。)

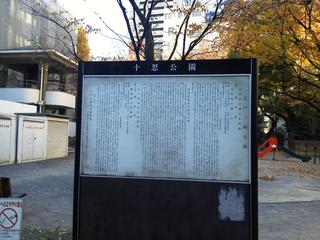

「鍛冶橋通り」沿いにあった案内図。黒い枠のところが「八丁堀(桜川)」。右の赤丸は「明正小」左上が「京華小(現京華スクエア)」左下が「中央小(旧鉄砲洲小)」。明治時代から現代まで堀割が埋め立てられた以外には、大きな変化はない。

「鍛冶橋通り」沿いにあった案内図。黒い枠のところが「八丁堀(桜川)」。右の赤丸は「明正小」左上が「京華小(現京華スクエア)」左下が「中央小(旧鉄砲洲小)」。明治時代から現代まで堀割が埋め立てられた以外には、大きな変化はない。

「桜橋ポンプ場」。

「桜橋ポンプ場」。

道路を挟んで東側(下流)は下水道工事中。

道路を挟んで東側(下流)は下水道工事中。

「桜川公園」。埋め立てられ、公園や保育園、地域センターなどになっています。一方で、もともと水流があった堀割だったようで、上流と下流の二箇所に大きな下水道処理施設があります。

「桜川公園」。埋め立てられ、公園や保育園、地域センターなどになっています。一方で、もともと水流があった堀割だったようで、上流と下流の二箇所に大きな下水道処理施設があります。

東西に幅広く長い公園。

東西に幅広く長い公園。

保育園。正面が区の施設。建物の幅が水路の幅。かなり幅広い堀であったことが分かります。戦後も昭和40年代までは水運として賑わったようです。

保育園。正面が区の施設。建物の幅が水路の幅。かなり幅広い堀であったことが分かります。戦後も昭和40年代までは水運として賑わったようです。

亀島川合流地点にある「桜橋第2ポンプ場」。

亀島川合流地点にある「桜橋第2ポンプ場」。

合流地点。コンクリートの護岸がかつての八丁堀の河口か? 奥に見える橋が「南高橋」。都内で二番目に古い橋。

合流地点。コンクリートの護岸がかつての八丁堀の河口か? 奥に見える橋が「南高橋」。都内で二番目に古い橋。

「鉄砲洲通り」。

「鉄砲洲通り」。

「京華スクエア」前に設置されている与力・同心組屋敷跡 説明板。現在の八丁堀から茅場町の一帯に組屋敷があった。

「京華スクエア」前に設置されている与力・同心組屋敷跡 説明板。現在の八丁堀から茅場町の一帯に組屋敷があった。

所在地 中央区八丁堀1~2丁目・日本橋茅場町1~3丁目の一帯。

江戸初期に埋め立てられた八丁堀の地は、はじめは寺町でした。寛永12年に江戸城下の拡張計画が行われ、玉円寺だけを残して多くの寺は郊外に移転し、そこに与力・同心の組屋敷の町が成立しました。その範囲は茅場町から八丁堀の一帯に集中しています。

八丁堀といえば捕物帖で有名な「八丁堀の旦那」と呼ばれた、江戸町奉行配下の与力・同心の町。与力は徳川家の直臣で、同心はその配下の侍衆。着流に羽織姿で懐手(ふところで)、帯に差した十手の朱房もいきな庶民の味方として人々の信頼を得ていました。

初期には江戸町奉行板倉勝重の配下として与力10人、同心50人から始まってのち、南北両町奉行が成立すると与力50人、同心280人と増加し、両町奉行所に分かれて勤務していました。与力は知行200石、屋敷は300~500坪、同心は30俵2人扶持(ぶち)で、100坪ほどの屋敷地でした。

これらの与力・同心たちが江戸の治安に活躍しましたが、生活費を得るため町民に屋敷地を貸す者も多く、与力で歌人の加藤枝直・千蔭父子や医者で歌人の井上文雄などの文化人や学者を輩出した町としても知られています。

平成13年3月 中央区教育委員会

「八丁堀」付近は、史跡に富んだところのようです。

この周辺には、近代的ビルの中に、戦前を思わせるコンクリート製の高層建物が残っています。

この周辺には、近代的ビルの中に、戦前を思わせるコンクリート製の高層建物が残っています。

そこで、「八丁堀」別名「桜川」跡を探索しました。

「概念図」。

「概念図」。(「

」H001八丁堀(はっちょうぼり=堀川の名称)、桜川(さくらがわ)編。homepage2.nifty.com/makibuchi-2/kyodoshi/.../rekisi_map_kaisetu.htm」より)

」H001八丁堀(はっちょうぼり=堀川の名称)、桜川(さくらがわ)編。homepage2.nifty.com/makibuchi-2/kyodoshi/.../rekisi_map_kaisetu.htm」より)赤い色の地域が「八丁堀」町。亀島川と日本橋川(北新堀川)に囲まれた地域が霊岸島。その中央の堀割が「新川」。

1880年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。上の図から下の図へとつながる。上の図で、左(西)の堀が「楓川(もみじがわ)」。中央の堀が「八丁堀」。「白魚橋」の西の堀は「京橋川」。南に屈折している堀が「三十間堀」。

1880年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。上の図から下の図へとつながる。上の図で、左(西)の堀が「楓川(もみじがわ)」。中央の堀が「八丁堀」。「白魚橋」の西の堀は「京橋川」。南に屈折している堀が「三十間堀」。下の図。西から東に流れて合流する川が「亀島川」。

「桜川」と呼ばれたのは、「楓川(もみじがわ)」に対応させたものか。「楓川」と「桜川」が交叉するあたり、「楓川」に架かる橋が「弾正橋」(現在、「鍛冶橋通り」にある「弾正橋」よりも少し南)。

現「弾正橋」。

現「弾正橋」。 弾正橋公園にある旧弾正橋(都内最古の鉄骨の橋)のモニュメント(本物は、深川八幡宮の東のところ現存。)

弾正橋公園にある旧弾正橋(都内最古の鉄骨の橋)のモニュメント(本物は、深川八幡宮の東のところ現存。) 「鍛冶橋通り」沿いにあった案内図。黒い枠のところが「八丁堀(桜川)」。右の赤丸は「明正小」左上が「京華小(現京華スクエア)」左下が「中央小(旧鉄砲洲小)」。明治時代から現代まで堀割が埋め立てられた以外には、大きな変化はない。

「鍛冶橋通り」沿いにあった案内図。黒い枠のところが「八丁堀(桜川)」。右の赤丸は「明正小」左上が「京華小(現京華スクエア)」左下が「中央小(旧鉄砲洲小)」。明治時代から現代まで堀割が埋め立てられた以外には、大きな変化はない。 「桜橋ポンプ場」。

「桜橋ポンプ場」。 道路を挟んで東側(下流)は下水道工事中。

道路を挟んで東側(下流)は下水道工事中。 「桜川公園」。埋め立てられ、公園や保育園、地域センターなどになっています。一方で、もともと水流があった堀割だったようで、上流と下流の二箇所に大きな下水道処理施設があります。

「桜川公園」。埋め立てられ、公園や保育園、地域センターなどになっています。一方で、もともと水流があった堀割だったようで、上流と下流の二箇所に大きな下水道処理施設があります。 東西に幅広く長い公園。

東西に幅広く長い公園。 保育園。正面が区の施設。建物の幅が水路の幅。かなり幅広い堀であったことが分かります。戦後も昭和40年代までは水運として賑わったようです。

保育園。正面が区の施設。建物の幅が水路の幅。かなり幅広い堀であったことが分かります。戦後も昭和40年代までは水運として賑わったようです。 亀島川合流地点にある「桜橋第2ポンプ場」。

亀島川合流地点にある「桜橋第2ポンプ場」。  合流地点。コンクリートの護岸がかつての八丁堀の河口か? 奥に見える橋が「南高橋」。都内で二番目に古い橋。

合流地点。コンクリートの護岸がかつての八丁堀の河口か? 奥に見える橋が「南高橋」。都内で二番目に古い橋。 「鉄砲洲通り」。

「鉄砲洲通り」。 「京華スクエア」前に設置されている与力・同心組屋敷跡 説明板。現在の八丁堀から茅場町の一帯に組屋敷があった。

「京華スクエア」前に設置されている与力・同心組屋敷跡 説明板。現在の八丁堀から茅場町の一帯に組屋敷があった。所在地 中央区八丁堀1~2丁目・日本橋茅場町1~3丁目の一帯。

江戸初期に埋め立てられた八丁堀の地は、はじめは寺町でした。寛永12年に江戸城下の拡張計画が行われ、玉円寺だけを残して多くの寺は郊外に移転し、そこに与力・同心の組屋敷の町が成立しました。その範囲は茅場町から八丁堀の一帯に集中しています。

八丁堀といえば捕物帖で有名な「八丁堀の旦那」と呼ばれた、江戸町奉行配下の与力・同心の町。与力は徳川家の直臣で、同心はその配下の侍衆。着流に羽織姿で懐手(ふところで)、帯に差した十手の朱房もいきな庶民の味方として人々の信頼を得ていました。

初期には江戸町奉行板倉勝重の配下として与力10人、同心50人から始まってのち、南北両町奉行が成立すると与力50人、同心280人と増加し、両町奉行所に分かれて勤務していました。与力は知行200石、屋敷は300~500坪、同心は30俵2人扶持(ぶち)で、100坪ほどの屋敷地でした。

これらの与力・同心たちが江戸の治安に活躍しましたが、生活費を得るため町民に屋敷地を貸す者も多く、与力で歌人の加藤枝直・千蔭父子や医者で歌人の井上文雄などの文化人や学者を輩出した町としても知られています。

平成13年3月 中央区教育委員会

「八丁堀」付近は、史跡に富んだところのようです。

この周辺には、近代的ビルの中に、戦前を思わせるコンクリート製の高層建物が残っています。

この周辺には、近代的ビルの中に、戦前を思わせるコンクリート製の高層建物が残っています。

俯瞰写真。

俯瞰写真。

」を参照。写真も。)

」を参照。写真も。) 「鍛冶橋通り」の向かい側から。曲線に特徴が。

「鍛冶橋通り」の向かい側から。曲線に特徴が。 防災拠点でもあるのでしょう、屋上には大きな拡声器が。

防災拠点でもあるのでしょう、屋上には大きな拡声器が。 校庭側の側面。

校庭側の側面。 西側校舎。

西側校舎。 正面玄関の庇部分に特徴。

正面玄関の庇部分に特徴。

東側道路側の側面。

東側道路側の側面。 校舎角面の円柱状の柱。震災復興校舎に特徴的な形式。

校舎角面の円柱状の柱。震災復興校舎に特徴的な形式。

少し手を加えた感じの校舎外壁。

少し手を加えた感じの校舎外壁。 敷地の外塀。コンクリート製で当時のまま?

敷地の外塀。コンクリート製で当時のまま?

「ECHIZEN LINE」と名付けられた豪華客船も浮かんでいる。真冬でも象が水浴び、ラッコも泳いでいる。脇には、ささやかだが恒例の藤棚も。

「ECHIZEN LINE」と名付けられた豪華客船も浮かんでいる。真冬でも象が水浴び、ラッコも泳いでいる。脇には、ささやかだが恒例の藤棚も。 四阿風。史跡・記念碑などや緑も濃く大人もゆっくりと楽しめそう。

四阿風。史跡・記念碑などや緑も濃く大人もゆっくりと楽しめそう。 「明正通り」。

「明正通り」。 「明正小」は旧校舎(震災復興校舎)を取り壊し、新築中。全面シートに覆われている。公園側から。

「明正小」は旧校舎(震災復興校舎)を取り壊し、新築中。全面シートに覆われている。公園側から。 工事中の明正小から公園を望む。

工事中の明正小から公園を望む。 新校舎は、2014年に完成予定。

新校舎は、2014年に完成予定。 校舎の印象が旧校舎の雰囲気を残しつつ、モダンな印象。

校舎の印象が旧校舎の雰囲気を残しつつ、モダンな印象。  1927年に完成した「旧校舎」。保存・維持運動もあったようだが。

1927年に完成した「旧校舎」。保存・維持運動もあったようだが。 円形の部分はそのまま生かすようす。

円形の部分はそのまま生かすようす。 かつての3階建てからみると、けっこうな高さ。

かつての3階建てからみると、けっこうな高さ。

亀島川・高橋から隅田川方向を望む。

亀島川・高橋から隅田川方向を望む。

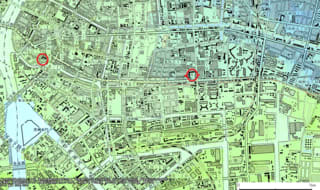

1980年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。赤丸が越前堀公園と明正小。矢印の橋が「高橋」。下に見えるのが「南高橋」。亀島川に合流する堀(左下)がまだ健在のころ。

1980年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。赤丸が越前堀公園と明正小。矢印の橋が「高橋」。下に見えるのが「南高橋」。亀島川に合流する堀(左下)がまだ健在のころ。

「越前堀児童公園」にある「霊岸島」の碑。

「越前堀児童公園」にある「霊岸島」の碑。 周辺の見所(の一部)。

周辺の見所(の一部)。 日本橋川河口(隅田川との合流点近く)に架かる「豊海(とよみ)橋」。昭和2年関東大震災復興事業の一つとして鉄骨橋になった。橋の形式は、フィーレンデール橋(考案者の名前をとった)。ハシゴを横にしたようなこの橋は、日本では数例しかなく希少価値の高い橋。

日本橋川河口(隅田川との合流点近く)に架かる「豊海(とよみ)橋」。昭和2年関東大震災復興事業の一つとして鉄骨橋になった。橋の形式は、フィーレンデール橋(考案者の名前をとった)。ハシゴを横にしたようなこの橋は、日本では数例しかなく希少価値の高い橋。 「日本橋川」の西側を望む。

「日本橋川」の西側を望む。 「豊海橋」。

「豊海橋」。 「はしご」を横にしたようなかたち。

「はしご」を横にしたようなかたち。 由来碑。永井荷風の一文も刻まれている。

由来碑。永井荷風の一文も刻まれている。 「日本橋川」が隅田川に合流するところに架かる橋。

「日本橋川」が隅田川に合流するところに架かる橋。

1880年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。赤丸が「豊海橋」(当時は「木橋」か?)。すぐ東、隅田川に架かる橋は、「永代橋」。中央の○が「越前堀公園」「明正小」付近。下の○が「越前堀」下流。上流の部分はすでに埋め立てられている。中央の水路が「新川」。左端、霊岸島を取り囲むように流れている「亀島川」に合流する水路が「八丁堀(桜川)」。

1880年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。赤丸が「豊海橋」(当時は「木橋」か?)。すぐ東、隅田川に架かる橋は、「永代橋」。中央の○が「越前堀公園」「明正小」付近。下の○が「越前堀」下流。上流の部分はすでに埋め立てられている。中央の水路が「新川」。左端、霊岸島を取り囲むように流れている「亀島川」に合流する水路が「八丁堀(桜川)」。

同じ地域の、1970年代のようす(「同」より)。明正小の最近まで使用されていた「戦災復興校舎」が写っている。

同じ地域の、1970年代のようす(「同」より)。明正小の最近まで使用されていた「戦災復興校舎」が写っている。 「日本橋川」河口付近から「永代橋」を望む。

「日本橋川」河口付近から「永代橋」を望む。 近年、出土した「越前堀」護岸に用いられた石垣石。公園内に設置。

近年、出土した「越前堀」護岸に用いられた石垣石。公園内に設置。 説明文。

説明文。 「明正通り」沿いある「越前堀跡」碑。

「明正通り」沿いある「越前堀跡」碑。 青い線が推定される「越前堀」。その赤いところから出土した。

青い線が推定される「越前堀」。その赤いところから出土した。

説明板。

説明板。

1880年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。

1880年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。 この絵では、「坂本」となっている。

この絵では、「坂本」となっている。 正面玄関。

正面玄関。 しっかりした現役の建物。

しっかりした現役の建物。 公園側からの校舎。

公園側からの校舎。 公園との一体的な利用がなされている。

公園との一体的な利用がなされている。 校舎側から公園の北方向を望む。

校舎側から公園の北方向を望む。 公園正面。公園名は「坂本町公園」。

公園正面。公園名は「坂本町公園」。 公園の沿革史がモニュメントとして保存されている。

公園の沿革史がモニュメントとして保存されている。 校舎方向。

校舎方向。 築山風。平日の昼間などは会社員の憩いの場所に。北側にはプールが。

築山風。平日の昼間などは会社員の憩いの場所に。北側にはプールが。

前掲の古地図とほぼ同じ地域の1980年代のようす(「同」より)。中央が「阪本小」「坂本町公園」。一番西側にある広い通りは「昭和通り」。

前掲の古地図とほぼ同じ地域の1980年代のようす(「同」より)。中央が「阪本小」「坂本町公園」。一番西側にある広い通りは「昭和通り」。

こじんまりとした公園。児童の帰りを待つ母親達が団らん。

こじんまりとした公園。児童の帰りを待つ母親達が団らん。 公園の東側の通り「鉄砲洲通り」。

公園の東側の通り「鉄砲洲通り」。 公園東南から中央小学校を望む。

公園東南から中央小学校を望む。

正面玄関はかつての意匠を生かした感じ。

正面玄関はかつての意匠を生かした感じ。 外壁などのつくりは、かなり斬新なデザイン。復興校舎の趣とはかなり異なる印象になるのは、しかたがないが。

外壁などのつくりは、かなり斬新なデザイン。復興校舎の趣とはかなり異なる印象になるのは、しかたがないが。

1970年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。周囲のほとんどが低層住宅の中で、「鉄砲洲小学校と「鉄砲洲公園」は目立った存在だった。右の運河(川)は「亀島川」。

1970年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。周囲のほとんどが低層住宅の中で、「鉄砲洲小学校と「鉄砲洲公園」は目立った存在だった。右の運河(川)は「亀島川」。 隅田川沿いの地域。再開発が進んでいます。対岸は、月島地区。

隅田川沿いの地域。再開発が進んでいます。対岸は、月島地区。 昔ながらの街並み。

昔ながらの街並み。 歯が欠けたような一角。

歯が欠けたような一角。 ぽつんぽつんと残された家屋。

ぽつんぽつんと残された家屋。 古風な家の構えとマンション。

古風な家の構えとマンション。 近代的なビルと日本家屋。後者がしだいになくなっていく時代の流れ。

近代的なビルと日本家屋。後者がしだいになくなっていく時代の流れ。 数年のうちにまるっきり雰囲気の違う街並みになるほどの再開発ブーム。

数年のうちにまるっきり雰囲気の違う街並みになるほどの再開発ブーム。

1970年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。「明石小」と「第二中」(上)が並んで建っている。下方が「聖路加病院」。西側の川は旧「築地川南支流」(埋め立てが進められ、親水公園風に)。

1970年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。「明石小」と「第二中」(上)が並んで建っている。下方が「聖路加病院」。西側の川は旧「築地川南支流」(埋め立てが進められ、親水公園風に)。 新校舎(「明石小」HPより)。

新校舎(「明石小」HPより)。 円柱など、以前の校舎の特徴を生かす工夫がうかがわれる。

円柱など、以前の校舎の特徴を生かす工夫がうかがわれる。 校庭と校舎。アーチ状の外廊下。

校庭と校舎。アーチ状の外廊下。 校庭脇の倉庫の屋根にもかつての意匠の雰囲気が。

校庭脇の倉庫の屋根にもかつての意匠の雰囲気が。 正門前の通り。

正門前の通り。 裏手のようす。

裏手のようす。 「旧校舎の石」。

「旧校舎の石」。 「築地外国人居留地跡」碑。

「築地外国人居留地跡」碑。 雙葉学園発祥の地」記念碑。

雙葉学園発祥の地」記念碑。

1880年代のようす(「同」より)。赤丸が米国公使館。

1880年代のようす(「同」より)。赤丸が米国公使館。 移設されたガス街灯の柱。

移設されたガス街灯の柱。 旧明石小校舎脇にあった「ガス灯」(

旧明石小校舎脇にあった「ガス灯」( HPより)。

HPより)。 「ガス灯」。中央区立第2中にあったもの。現在は廃校。

「ガス灯」。中央区立第2中にあったもの。現在は廃校。

「由来碑」。左が「切絵図」(幕末・1850年頃のようす)。

「由来碑」。左が「切絵図」(幕末・1850年頃のようす)。 隅田川最下流付近にあたり、古くから市街地を形成していた。地形的には、流入する土砂の集積で、この辺りの標高は、海抜2㍍。(「今昔マップ」より)

隅田川最下流付近にあたり、古くから市街地を形成していた。地形的には、流入する土砂の集積で、この辺りの標高は、海抜2㍍。(「今昔マップ」より)

1880年代のようす。(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。中央に「有馬小」の名。現在地よりも北にあったようだ。「松平邸」跡が現在の「有馬小」の位置と思われる。

1880年代のようす。(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。中央に「有馬小」の名。現在地よりも北にあったようだ。「松平邸」跡が現在の「有馬小」の位置と思われる。

現在の公園正面。問門構えと築地塀に特色が。

現在の公園正面。問門構えと築地塀に特色が。 奥が「有馬小」。

奥が「有馬小」。 校庭の北側と西側を囲むように公園がある。

校庭の北側と西側を囲むように公園がある。 設立当初とは学校のと公園の位置は異なるが、一体型というコンセプトは引き継がれている。

設立当初とは学校のと公園の位置は異なるが、一体型というコンセプトは引き継がれている。 土曜日のせいか、校庭も開放されていた。公園と校庭が一体のため、学校長名でこんな掲示がある。一般の校庭や公園ではありえない。

土曜日のせいか、校庭も開放されていた。公園と校庭が一体のため、学校長名でこんな掲示がある。一般の校庭や公園ではありえない。 校舎側から西を臨む。奥に古い色づいたイチョウの木がある。

校舎側から西を臨む。奥に古い色づいたイチョウの木がある。 左が校舎。

左が校舎。 藤棚。

藤棚。 遊具施設があるコーナー。

遊具施設があるコーナー。 落ち着いた雰囲気の公園。

落ち着いた雰囲気の公園。

道路をはさんだ西側の一角も公園の一部となっている。お尻を見せるサンタ。西側は「ロイヤルパークホテル」。

道路をはさんだ西側の一角も公園の一部となっている。お尻を見せるサンタ。西側は「ロイヤルパークホテル」。 見上げると、首都高(箱崎インター付近)。

見上げると、首都高(箱崎インター付近)。 1965~68年のようす(「今昔マップ」より)。上から「久松小」「有馬小」「箱崎小」。堀割(浜町川)がまだあります。「有馬小」と「箱崎小」の間にある堀割は現在埋め立てられ、首都高の橋脚部分になっている。堀割の南を通るのが、「箱崎湊橋通り」。左上から下に流れるのが、「日本橋川」。上は、現在ほとんど首都高。

1965~68年のようす(「今昔マップ」より)。上から「久松小」「有馬小」「箱崎小」。堀割(浜町川)がまだあります。「有馬小」と「箱崎小」の間にある堀割は現在埋め立てられ、首都高の橋脚部分になっている。堀割の南を通るのが、「箱崎湊橋通り」。左上から下に流れるのが、「日本橋川」。上は、現在ほとんど首都高。 1927(昭和2)年完成の校舎(鉄筋コンクリート造り)。1987(昭和62)年に現在の校舎が完成するまで使われていた。(「有馬小」HPより)「戦災復興校舎」の一つ。

1927(昭和2)年完成の校舎(鉄筋コンクリート造り)。1987(昭和62)年に現在の校舎が完成するまで使われていた。(「有馬小」HPより)「戦災復興校舎」の一つ。 校舎校庭側のベランダには「祝 開校140周年 開園68周年」の文字が。

校舎校庭側のベランダには「祝 開校140周年 開園68周年」の文字が。

奥に見えるのが、区立箱崎小→都立日本橋高校→水天宮ピットの建物。

奥に見えるのが、区立箱崎小→都立日本橋高校→水天宮ピットの建物。 公園の西側から旧校舎を望む。公園は、首都高箱崎インターに近く、複雑に高速道路の橋脚があり、すぐ南には、IBMの高層ビルなどが建ち並ぶ地域にある。そうした喧噪を忘れさせる児童公園風の空間になっています。夜には、クリスマスツリーなどのイルミネーションが点灯するようです。

公園の西側から旧校舎を望む。公園は、首都高箱崎インターに近く、複雑に高速道路の橋脚があり、すぐ南には、IBMの高層ビルなどが建ち並ぶ地域にある。そうした喧噪を忘れさせる児童公園風の空間になっています。夜には、クリスマスツリーなどのイルミネーションが点灯するようです。 土曜日に訪れたせいか、家族連れがちらほら。平日の昼休みなどにはサラリーマンなどで賑わうような印象。

土曜日に訪れたせいか、家族連れがちらほら。平日の昼休みなどにはサラリーマンなどで賑わうような印象。 学校、公園を再整備したために、公園と校舎区域とは関連がなくなっているようだ。

学校、公園を再整備したために、公園と校舎区域とは関連がなくなっているようだ。 公園の一角にある「吉田松陰像」。

公園の一角にある「吉田松陰像」。 「水天宮ピット」正面玄関。

「水天宮ピット」正面玄関。 震災復興校舎の特徴である正面入口の庇。

震災復興校舎の特徴である正面入口の庇。 東側と南側は、新しくタイルを貼ってあるが、西側の部分などはかつてのままの校舎・外形になっている。

東側と南側は、新しくタイルを貼ってあるが、西側の部分などはかつてのままの校舎・外形になっている。

「東浅草小」。しっかりした鉄筋造りで、築85年とは思えない現役校舎。

「東浅草小」。しっかりした鉄筋造りで、築85年とは思えない現役校舎。 「柳北小」。南側からの眺め。ここも再利用・活用されている。

「柳北小」。南側からの眺め。ここも再利用・活用されている。 すぐ北にある「箱崎湊橋通り」。「湊橋」は、「日本橋川」に架かる橋の名。

すぐ北にある「箱崎湊橋通り」。「湊橋」は、「日本橋川」に架かる橋の名。 首都高橋脚に囲まれながら、二階建ての民家や神社がある、昔ながらの一角。

首都高橋脚に囲まれながら、二階建ての民家や神社がある、昔ながらの一角。

1870年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。「箱崎町三丁目」と記されている上あたりが旧箱崎小。左に「湊橋」。右下には「日本銀行」創業の地。

1870年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。「箱崎町三丁目」と記されている上あたりが旧箱崎小。左に「湊橋」。右下には「日本銀行」創業の地。 「日本銀行創業の地」の碑。永代橋西詰付近。

「日本銀行創業の地」の碑。永代橋西詰付近。

学校開校時は午後4時までは学校の校庭として使用、その後、児童公園として開放される仕組み。墨田区内の一部の復興公園・小学校であったやり方。その代わり、校門の西側には、歩行者道路を挟んで、広く細長いスペース・公園がある。

学校開校時は午後4時までは学校の校庭として使用、その後、児童公園として開放される仕組み。墨田区内の一部の復興公園・小学校であったやり方。その代わり、校門の西側には、歩行者道路を挟んで、広く細長いスペース・公園がある。

1880年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。

1880年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。

1970年代のようす(「同」より)。中央が「久松小」。東側にある広い通りは「清洲橋通り」。

1970年代のようす(「同」より)。中央が「久松小」。東側にある広い通りは「清洲橋通り」。

現在の校舎。

現在の校舎。 校舎全景。

校舎全景。 公園東側。プールが隣り合っていて、細い通路。奥に運動場・児童公園が広がる。

公園東側。プールが隣り合っていて、細い通路。奥に運動場・児童公園が広がる。 西側。歩行者専用道路をはさんで、こちらにも「久松児童公園」が広がる。堀割を埋め立てて作られているので、広く細長い。

西側。歩行者専用道路をはさんで、こちらにも「久松児童公園」が広がる。堀割を埋め立てて作られているので、広く細長い。 併設の「久松幼稚園」側から南を望む。児童の帰りを待つ親子連れで公園は賑やか。

併設の「久松幼稚園」側から南を望む。児童の帰りを待つ親子連れで公園は賑やか。 右が小学校側。

右が小学校側。

左手の石碑。

左手の石碑。 「回向院」。

「回向院」。

時の鐘。日本橋石町に設置されていたこの鐘が鳴ると共に処刑が執行された、という。

時の鐘。日本橋石町に設置されていたこの鐘が鳴ると共に処刑が執行された、という。 大きな説明板。

大きな説明板。 説明板付近から「時の鐘」方向を望む。喧噪のオフィス街から一歩入ったところ、小さいが静かな公園風景。

説明板付近から「時の鐘」方向を望む。喧噪のオフィス街から一歩入ったところ、小さいが静かな公園風景。 緑も多く、よく整備されている。

緑も多く、よく整備されている。 児童遊具はこじんまり。

児童遊具はこじんまり。

小学校として使用されていたころの建物。(「同」HPより)

小学校として使用されていたころの建物。(「同」HPより) 半円形の窓、円柱に注目。

半円形の窓、円柱に注目。 円柱を取り入れた外壁(西側)。

円柱を取り入れた外壁(西側)。 曲線にしてある建物の角。

曲線にしてある建物の角。 風合いのある側面。

風合いのある側面。 屋上縁のデザインも

屋上縁のデザインも 独特の校舎の造りとなっていた。

独特の校舎の造りとなっていた。

台東区立坂本小学校とは窓の形こそ異なるが、円柱を用いた外壁はよく似ている構造。

台東区立坂本小学校とは窓の形こそ異なるが、円柱を用いた外壁はよく似ている構造。

1970年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。左から「常盤」、「十思」、「久松」。久松小の右下にある広い公園は、関東大震災復興事業の一環としてつくられた「浜町公園」。隅田公園(台東区、墨田区)、錦糸公園(墨田区)とともに計画され、1929(昭和4)年に開園した。現在、公園内のレイアウトはかなり変わっている。

1970年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。左から「常盤」、「十思」、「久松」。久松小の右下にある広い公園は、関東大震災復興事業の一環としてつくられた「浜町公園」。隅田公園(台東区、墨田区)、錦糸公園(墨田区)とともに計画され、1929(昭和4)年に開園した。現在、公園内のレイアウトはかなり変わっている。 線路際の道と学校の建物にはさまれた小さな公園。藤棚はしっかりとあります。

線路際の道と学校の建物にはさまれた小さな公園。藤棚はしっかりとあります。 都内でも有数の歴史を持つ学校の1つ、今年で140周年。

都内でも有数の歴史を持つ学校の1つ、今年で140周年。

1880年代のようす。赤丸が、「常盤小学」(「同」より)。

1880年代のようす。赤丸が、「常盤小学」(「同」より)。

校庭正門。

校庭正門。 (「常盤小」HPより)

(「常盤小」HPより) 校舎南側面。窓の意匠に注目。

校舎南側面。窓の意匠に注目。 右奥が玄関。アーチに特徴がある。

右奥が玄関。アーチに特徴がある。 東側の校舎。

東側の校舎。

その東側壁面。

その東側壁面。 左奥が、体育館(講堂)。

左奥が、体育館(講堂)。 屋上の庇に注目。

屋上の庇に注目。 台東区立黒門小学校・校舎西側。同じようなデザインの窓。

台東区立黒門小学校・校舎西側。同じようなデザインの窓。

永代橋通りと高層ビルに囲まれた公園。

永代橋通りと高層ビルに囲まれた公園。 こぢんまりとしたテラス。立ち上がった男性の頭がつきそう。

こぢんまりとしたテラス。立ち上がった男性の頭がつきそう。 右奥が「東陽小学校」。

右奥が「東陽小学校」。 学校との関連は薄い。

学校との関連は薄い。 街中の公園としては貴重な存在か。

街中の公園としては貴重な存在か。 面白そうな多面の滑り台。子どもがたくさん群がっていました。

面白そうな多面の滑り台。子どもがたくさん群がっていました。 1920年代のようす(「今昔マップ」より)「臨海小」はあるが、「東陽小」付近は、海岸縁の木材貯蔵場所。「永代橋」通りはほとんど海岸線を通る道。

1920年代のようす(「今昔マップ」より)「臨海小」はあるが、「東陽小」付近は、海岸縁の木材貯蔵場所。「永代橋」通りはほとんど海岸線を通る道。 2000年代。ちなみに「臨海小」付近の標高は、1m、「東陽小」付近の標高は、-1m(「同」より)。

2000年代。ちなみに「臨海小」付近の標高は、1m、「東陽小」付近の標高は、-1m(「同」より)。 臨海公園にあったものと同じ、過去の洪水のときの水位。はるか見上げるほど。たしかに2mの差は大きい。

臨海公園にあったものと同じ、過去の洪水のときの水位。はるか見上げるほど。たしかに2mの差は大きい。

「木場公園」の北西方向。

「木場公園」の北西方向。 学校は、全面改築中。

学校は、全面改築中。 カーブした藤棚。ここにもありました。

カーブした藤棚。ここにもありました。 藤棚から小学校方向を望む。

藤棚から小学校方向を望む。 学校との境のフェンス。

学校との境のフェンス。 「扇橋小」は、110周年の歴史を持つ。

「扇橋小」は、110周年の歴史を持つ。 「小名木川」「大横川」「竪川」など運河に囲まれた水辺の街並み。

「小名木川」「大横川」「竪川」など運河に囲まれた水辺の街並み。 中央奥が、「扇橋閘門・ロックゲート」。

中央奥が、「扇橋閘門・ロックゲート」。

2年前に訪れたときのもの。

2年前に訪れたときのもの。

「清澄庭園」と清澄通りに挟まれた細長い商店の連なり。かつては総戸数48戸あった、という。

「清澄庭園」と清澄通りに挟まれた細長い商店の連なり。かつては総戸数48戸あった、という。 増築した建物。壁面に階段状の模様。

増築した建物。壁面に階段状の模様。 すでに「築85年」のレトロ建築です。

すでに「築85年」のレトロ建築です。 なかなか渋い!

なかなか渋い! この一画。いつまでこのまま残っているのか? それにしても、今も現役というのがすごい!

この一画。いつまでこのまま残っているのか? それにしても、今も現役というのがすごい!  旧富岡橋親柱(油堀川公園内)。首都高速9号線の真下。かつての「油掘川」に架かっていた橋。油堀川は、正式には十五間川という名前で、隅田川から富岡八幡宮の北側を通り、木場に至る川だった。

旧富岡橋親柱(油堀川公園内)。首都高速9号線の真下。かつての「油掘川」に架かっていた橋。油堀川は、正式には十五間川という名前で、隅田川から富岡八幡宮の北側を通り、木場に至る川だった。

1880年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。○のところが、現在の「臨海公園」付近。

1880年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。○のところが、現在の「臨海公園」付近。

1970年代のようす(「同」より)公園南の「大横川」に架かる橋が「越中島橋」。東南が越中島方面。隅田川河口の南西は、佃島方面。

1970年代のようす(「同」より)公園南の「大横川」に架かる橋が「越中島橋」。東南が越中島方面。隅田川河口の南西は、佃島方面。 臨海小の校庭拡張の影響か、内側にカーブしたかたちになっている。校庭とのフェンス。

臨海小の校庭拡張の影響か、内側にカーブしたかたちになっている。校庭とのフェンス。 この辺りも、学童急増地域なのだろうか?

この辺りも、学童急増地域なのだろうか? 藤棚。

藤棚。 ミニアスレチック。

ミニアスレチック。 過去の水害の潮位が記されている。目の位置に堤防の高さ。ところが、東陽公園では、はるか高くにその線が。

過去の水害の潮位が記されている。目の位置に堤防の高さ。ところが、東陽公園では、はるか高くにその線が。 「大横川」。

「大横川」。 橋から公園・学校を望む。川の左手に見える乗船場は、1998(平成10)年に運行終了した水上バス用のもので現在は廃止。

橋から公園・学校を望む。川の左手に見える乗船場は、1998(平成10)年に運行終了した水上バス用のもので現在は廃止。