関東地方で最初に走った電車軌道「大師線」。「京急」の発祥の路線は、数奇な運命・歴史を有した路線であるようです。はじめてその大師線にのって終点まで。そこからかつての路線跡を探索しました。

京急・大師線 (「Wikipedia」より)

京浜急行電鉄のルーツ。当初は川崎大師への参詣路線として建設され、1899年に開業した。営業運転を行う鉄道としては日本で初めて標準軌を採用し、また電車による運行は関東で初めてのもの。

人力車組合の反対で遅れていた現在の京急川崎駅への乗り入れも3年後の1902年に果たした。なお、大師駅から先、総持寺駅(京急本線の京急鶴見駅 - 花月園前駅間にあった駅)まで当初京浜電気鉄道(当時)自ら建設する予定であったが、別会社で建設されることになり、子会社の海岸電気軌道の手で1926年10月16日に大師 - 総持寺間が全通した。

海岸電気軌道は鶴見臨港鉄道(現・JR鶴見線)に買収された上に1937年12月1日に廃止となった。海岸電気軌道線の大師 - 大師河原間は現在の川崎大師駅 - 産業道路駅間とほぼ一致しているが、産業道路駅からは産業道路に並行して総持寺へ向かっていた。同駅の手前から産業道路横浜方面へ伸びる細い道が海岸電気軌道線の跡である。

同線の開通以降川崎大師へは毎年各地からの参詣客で大いに賑わうこととなり、それまで初詣といえば地元の神社仏閣へ参拝するのが習慣であったものを、各地の有名社寺まで電車に乗って初詣をするという習慣に変えた歴史的にも意義のある路線である。 開業後、会社の予想を大幅に超える収益を上げたことから京浜間に路線網を拡大する基礎を築くとともに、各地の電気軌道計画に影響を与えることとなった。

太平洋戦争中は陸上交通事業調整法により東京急行電鉄の運営となり、防諜上の理由により一部駅名を変更した。また、工業地帯への通勤輸送を担うため、海岸電気軌道の廃線跡を一部活用して桜本駅まで延伸された。

戦後、京浜急行電鉄として独立後の1952年に塩浜駅 - 桜本駅間を川崎市交通局(当時は交通部)に譲渡し、1964年には国鉄塩浜操車場駅(現在の川崎貨物駅)建設のため小島新田駅 - 塩浜駅が休止され、1970年に正式に廃止、現在の路線が確定した。

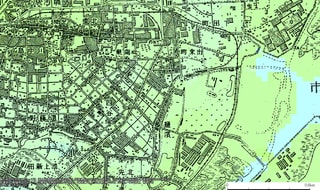

注:「Wikipedia」の補足。(「今昔マップ」より) (明治末期)鉄道はまだ敷かれていない。

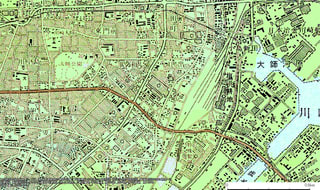

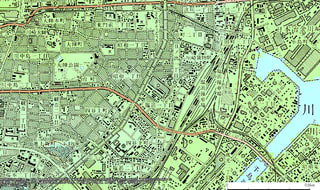

(明治末期)鉄道はまだ敷かれていない。 「鶴見海岸電気鉄道」開通後。(現「産業道路駅」付近で「大師線」と交わる。大師線は、小島新田方向に延びていない。「川崎競馬場」の位置に注目。

「鶴見海岸電気鉄道」開通後。(現「産業道路駅」付近で「大師線」と交わる。大師線は、小島新田方向に延びていない。「川崎競馬場」の位置に注目。 大師線が海岸方向に伸びている(入江崎付近まで)。

大師線が海岸方向に伸びている(入江崎付近まで)。 塩浜操車場が建設された頃。

塩浜操車場が建設された頃。 現在。

現在。 現「小島新田」駅は「川崎貨物駅・塩浜操車場」を挟んで、京浜川崎駅寄りに300m移転。かつてこの先に向かっていた線路跡は、タクシー乗り場や小さなコンビニになっている。中央奥が、川崎方向。

現「小島新田」駅は「川崎貨物駅・塩浜操車場」を挟んで、京浜川崎駅寄りに300m移転。かつてこの先に向かっていた線路跡は、タクシー乗り場や小さなコンビニになっている。中央奥が、川崎方向。 塩浜操車場をはさんで真向かいの建物列がかつての線路跡。微妙にカーブしている。

塩浜操車場をはさんで真向かいの建物列がかつての線路跡。微妙にカーブしている。 塩浜操車場付近から線路跡の建物群を望む。

塩浜操車場付近から線路跡の建物群を望む。 この右手奥付近にかつての駅舎があったか? (塩浜操車場方向を望む。)

この右手奥付近にかつての駅舎があったか? (塩浜操車場方向を望む。) 中央の道路は線路・駅舎沿いにあった道。

中央の道路は線路・駅舎沿いにあった道。 右側が線路跡のようだ(少し南に行った地点より)。

右側が線路跡のようだ(少し南に行った地点より)。

その先は、建設会社などの敷地内になって線路跡は定かではない。しばらく進むと、広い通りに西側に緑地帯が続く。これが、上記の写真からも分かるように、かつての線路跡のようだ。

痕跡らしきものは見当たらない。西側には日本貨物鉄道の関連施設が続く。

痕跡らしきものは見当たらない。西側には日本貨物鉄道の関連施設が続く。 しばらく進むと、川崎貨物駅からの支線の踏切にぶつかる。廃止後に建設された線路らしい。奥が「川崎貨物駅」方向。

しばらく進むと、川崎貨物駅からの支線の踏切にぶつかる。廃止後に建設された線路らしい。奥が「川崎貨物駅」方向。 海岸側。工場地帯へ貨物線は進む。一日にどのくらいの頻度で貨物が通るのか?

海岸側。工場地帯へ貨物線は進む。一日にどのくらいの頻度で貨物が通るのか?

「Googleニュース・マイナビニュース」を見ていたら、「晴海線」跡が掲載されていました。もう5年前くらいに探索したことがありました。当時はブログに写真を掲載するしかたもよく分からず、1枚のみしかアップ出来ませんでした。

今回、改めて懐かしくなり、当時保存していた写真を取りだして再アップしてみました。現在もほとんど変わらない様子ですが。(写真は、すべて2009年9月撮影。)

「晴海線」は、東京都港湾局専用線で、東京湾の埋立地・埠頭を結ぶ貨物線でした。起点は江東区塩浜の「越中島貨物駅」。さらに、小名木川(廃止)、新小岩を結んでいた非電化専用線。そこから葛飾区金町駅を経由して、常磐線で茨城方面にまで輸送していました。現在も「越中島」~「金町」~「鹿島」は現役の線路として使用されていて、何度かこのブログでも取り上げています。

「越中島貨物駅」構内。ここまで線路が続きます。

「越中島貨物駅」構内。ここまで線路が続きます。

その先は都有地。中央奥が「三つ目通り」。

その先は都有地。中央奥が「三つ目通り」。

この付近の1970年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。中央の通りは「三つ目通り」・首都高の橋脚。

この付近の1970年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。中央の通りは「三つ目通り」・首都高の橋脚。

現在もこのままなのでしょうか?

現在もこのままなのでしょうか?

土盛りしたまま残っている線路跡です。

土盛りしたまま残っている線路跡です。

線路跡が駐車場スペースに。微妙なカーブがそのまま残っています。奥の方が「越中島」方向。

線路跡が駐車場スペースに。微妙なカーブがそのまま残っています。奥の方が「越中島」方向。

振り返ると運河には・・・。

運河に残っている橋脚。対岸は、豊洲方向。

運河に残っている橋脚。対岸は、豊洲方向。

高層ビルが建ち並ぶ地域。

高層ビルが建ち並ぶ地域。

1970年頃のようす(「同」より)。「晴海運河」に架かっている橋梁。

1970年頃のようす(「同」より)。「晴海運河」に架かっている橋梁。

その先には、別の橋梁が線路もそのままに、しっかり残っています。

春海橋からの橋梁(2009年当時のようす)。対岸は、「石川島播磨重工業」跡地の高層マンション群。

春海橋からの橋梁(2009年当時のようす)。対岸は、「石川島播磨重工業」跡地の高層マンション群。

ぽつんと橋梁のみ残されています。奥は、「アーバンドックららぽーと豊洲」。

ぽつんと橋梁のみ残されています。奥は、「アーバンドックららぽーと豊洲」。

1970年代のようす(「同」より)。「春海橋」に並行して運河に架かっているのが「晴海橋梁」。南側が旧「石川島播磨造船(重工業)」の広大な敷地。船舶に接するように橋が架かっています。

2010年代のようす。橋脚はすっかりさびていますが、きちんと残っています。

西側(晴海埠頭側)は大きな再開発工事中のためようすはうかがえませんでした。

しばらく西にむかった倉庫会社の構内にはまだ線路が残っています。

右手付近。アスファルトの表面にかすかに線路が。

右手付近。アスファルトの表面にかすかに線路が。

晴海線から分岐していた豊洲線は、痕跡はまったく見当たりませんでした。「東雲運河」沿い。

晴海線から分岐していた豊洲線は、痕跡はまったく見当たりませんでした。「東雲運河」沿い。

柵の内側に線路が続いていました(はずです)。

柵の内側に線路が続いていました(はずです)。

埠頭沿いの古いコンクリート壁。

埠頭沿いの古いコンクリート壁。

しかし、5年過ぎてもほとんど変わらず残されているとは思いませんでした。

今回、改めて懐かしくなり、当時保存していた写真を取りだして再アップしてみました。現在もほとんど変わらない様子ですが。(写真は、すべて2009年9月撮影。)

「晴海線」は、東京都港湾局専用線で、東京湾の埋立地・埠頭を結ぶ貨物線でした。起点は江東区塩浜の「越中島貨物駅」。さらに、小名木川(廃止)、新小岩を結んでいた非電化専用線。そこから葛飾区金町駅を経由して、常磐線で茨城方面にまで輸送していました。現在も「越中島」~「金町」~「鹿島」は現役の線路として使用されていて、何度かこのブログでも取り上げています。

「越中島貨物駅」構内。ここまで線路が続きます。

「越中島貨物駅」構内。ここまで線路が続きます。

その先は都有地。中央奥が「三つ目通り」。

その先は都有地。中央奥が「三つ目通り」。

この付近の1970年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。中央の通りは「三つ目通り」・首都高の橋脚。

この付近の1970年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。中央の通りは「三つ目通り」・首都高の橋脚。 現在もこのままなのでしょうか?

現在もこのままなのでしょうか? 土盛りしたまま残っている線路跡です。

土盛りしたまま残っている線路跡です。

線路跡が駐車場スペースに。微妙なカーブがそのまま残っています。奥の方が「越中島」方向。

線路跡が駐車場スペースに。微妙なカーブがそのまま残っています。奥の方が「越中島」方向。振り返ると運河には・・・。

運河に残っている橋脚。対岸は、豊洲方向。

運河に残っている橋脚。対岸は、豊洲方向。

高層ビルが建ち並ぶ地域。

高層ビルが建ち並ぶ地域。

1970年頃のようす(「同」より)。「晴海運河」に架かっている橋梁。

1970年頃のようす(「同」より)。「晴海運河」に架かっている橋梁。その先には、別の橋梁が線路もそのままに、しっかり残っています。

春海橋からの橋梁(2009年当時のようす)。対岸は、「石川島播磨重工業」跡地の高層マンション群。

春海橋からの橋梁(2009年当時のようす)。対岸は、「石川島播磨重工業」跡地の高層マンション群。 ぽつんと橋梁のみ残されています。奥は、「アーバンドックららぽーと豊洲」。

ぽつんと橋梁のみ残されています。奥は、「アーバンドックららぽーと豊洲」。

1970年代のようす(「同」より)。「春海橋」に並行して運河に架かっているのが「晴海橋梁」。南側が旧「石川島播磨造船(重工業)」の広大な敷地。船舶に接するように橋が架かっています。

2010年代のようす。橋脚はすっかりさびていますが、きちんと残っています。

西側(晴海埠頭側)は大きな再開発工事中のためようすはうかがえませんでした。

しばらく西にむかった倉庫会社の構内にはまだ線路が残っています。

右手付近。アスファルトの表面にかすかに線路が。

右手付近。アスファルトの表面にかすかに線路が。 晴海線から分岐していた豊洲線は、痕跡はまったく見当たりませんでした。「東雲運河」沿い。

晴海線から分岐していた豊洲線は、痕跡はまったく見当たりませんでした。「東雲運河」沿い。

柵の内側に線路が続いていました(はずです)。

柵の内側に線路が続いていました(はずです)。

埠頭沿いの古いコンクリート壁。

埠頭沿いの古いコンクリート壁。しかし、5年過ぎてもほとんど変わらず残されているとは思いませんでした。

連休初日。会合のために京都へ。この時期、新幹線も混んで混んで、と思いきや意外と予約も取れて、久々の京都。

会議も予定時間通りに終了、帰りの新幹線まで少し時間がありそう。早く帰るのももったいないし、前々からちょっと気になっていた所へ行ってみようと。

地下鉄東西線・「蹴上(けあげ)」駅下車。京都―烏丸御池―蹴上。その駅のそばにある「琵琶湖疎水インクライン」跡。

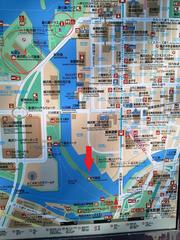

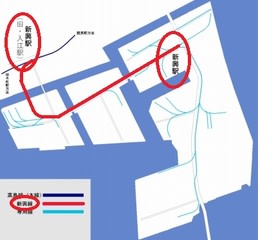

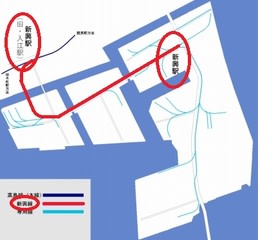

赤丸の部分。

赤丸の部分。

(元の図は「 」HPより)

」HPより)

京都と琵琶湖を結ぶ水路「琵琶湖疎水」は、水道用水の確保と、水運の充実を図るために明治時代に建設されたものです。

断面図。(「同」より)。「蹴上インクライン」はその一部で、一番左端にあたります。

断面図。(「同」より)。「蹴上インクライン」はその一部で、一番左端にあたります。

1902年(明治35年)のインクラインと船

1902年(明治35年)のインクラインと船

昭和15年頃の琵琶湖疏水インクライン

昭和15年頃の琵琶湖疏水インクライン

ケーブルカーという呼称は、旅客営業を目的とする鋼索鉄道に対して用いられるが、産業用に建設された鋼索鉄道を通常インクライン(英語:incline、傾斜(鉄道))と称する。

山岳地帯での材木の輸送、ダム工事現場での資機材の輸送などに多用され、現存する恒久施設としては黒部トンネル端部と黒部川第四発電所を結ぶ関西電力のインクラインや、高知県安芸郡馬路村や神奈川県愛甲郡愛川町・清川村の宮ヶ瀬ダムにあるもの等がある。

過去、最も知られた導入事例のひとつは1891年から1941年まで運用された琵琶湖疏水のインクラインで、高低差がある水路間で船を往来させるため、京都市の南禅寺船溜と蹴上間の傾斜区間に軌道を敷設し、ワイヤーで牽引される「船受枠」という台車に船を載せ昇降させた。

京都市は禁門の変で市中の大半が焼け、明治維新と東京奠都に伴い人口が減少し産業も衰退したため、第3代京都府知事の北垣国道が灌漑、上水道、水運、水車の動力を目的とした琵琶湖疏水を計画した。そして主任技術者として、工部大学校を卒業したばかりの田邉朔郎を任じ設計監督にあたらせた。

第1疏水は1885年(明治18年)に着工し、1890年(明治23年)に大津市三保ヶ崎から鴨川合流点までと、蹴上から分岐する疏水分線とが完成した。第1疏水(大津-鴨川合流点間)と疏水分線の建設には総額125万円の費用を要し、その財源には産業基立金、京都府、国費、市債や寄付金などのほか、市民に対しての目的税も充てられた。

また、日本初の営業用水力発電所となる蹴上発電所を建設し、1891年(明治24年)に運転が開始された。この電力を用いて、1895年(明治28年)には京都・伏見間で日本初となる電気鉄道である京都電気鉄道(京電)の運転が始まった。鴨川合流点から伏見堀詰の濠川までの鴨川運河は、1892年(明治25年)に着工し、1894年(明治27年)に完成した。

第2疏水は、第1疏水でまかないきれない電力需要に対応するとともに、新設する近代上水道のための水源として、京都市により「三大事業」の一つとして進められた。1908年(明治41年)に着工され1912年(明治45年)に完成し、取水量は第1第2合わせて毎秒850立方尺 (23.65m3) となった。日本初の急速濾過式浄水場である蹴上浄水場はこの時に設置されている。(以上、写真を含め、「Wikipedia」参照。)

「琵琶湖疎水」第3トンネル北西側出口付近(中央奥)。右が浄水場の建物。

「琵琶湖疎水」第3トンネル北西側出口付近(中央奥)。右が浄水場の建物。

現在は、「三条通り(旧東海道)」を挟んで、西側に広大な敷地の浄水場があります(「京都市上下水道局」HPより)。

現在は、「三条通り(旧東海道)」を挟んで、西側に広大な敷地の浄水場があります(「京都市上下水道局」HPより)。

インクラインを上流から望む。右にかつての「船受枠」(台車)と運輸船(復元された木造・三十石船)。

インクラインを上流から望む。右にかつての「船受枠」(台車)と運輸船(復元された木造・三十石船)。

説明板。

説明板。

左の大きな滑車はワイヤーを巻き上げていたもの。

左の大きな滑車はワイヤーを巻き上げていたもの。

明治35年(1902年)工事犠牲者慰霊のため田邉朔郎が自費で建立。「一身殉事萬戸霑恩」(いっしんことにじゅんじばんこおんにうるおう)」

明治35年(1902年)工事犠牲者慰霊のため田邉朔郎が自費で建立。「一身殉事萬戸霑恩」(いっしんことにじゅんじばんこおんにうるおう)」

裏面に犠牲者17名の氏名が刻まれている

裏面に犠牲者17名の氏名が刻まれている

第二疏水合流トンネル北口。「藉水利資人口(すいりをかりてじんこうをたすく」。「第二疎水」は、琵琶湖の水を全線暗渠として通し、ここで合流させている。

第二疏水合流トンネル北口。「藉水利資人口(すいりをかりてじんこうをたすく」。「第二疎水」は、琵琶湖の水を全線暗渠として通し、ここで合流させている。

水量は豊富。

水量は豊富。

現在用いられている右京区にある山ノ内浄水場までの導水管(展示)。

現在用いられている右京区にある山ノ内浄水場までの導水管(展示)。

インクライン。上方(蹴上)を望む。

インクライン。上方(蹴上)を望む。

このように、京都市は、飲料水から工業用水、発電用水まですべてこの「琵琶湖疎水」によって成り立っていることがよく分かります。そのための先人の並々ならぬ労苦を感じます。

と同時に、今、もし敦賀原発など福井県内に集中する原発に事故が起こり、大量の放射能がまき散らされ、琵琶湖の水が汚染された場合には、京都市民のいのちにかかわる重大な問題が引き起こされるのではないか、ふとそんなことが頭によぎりました。

会議も予定時間通りに終了、帰りの新幹線まで少し時間がありそう。早く帰るのももったいないし、前々からちょっと気になっていた所へ行ってみようと。

地下鉄東西線・「蹴上(けあげ)」駅下車。京都―烏丸御池―蹴上。その駅のそばにある「琵琶湖疎水インクライン」跡。

赤丸の部分。

赤丸の部分。(元の図は「

」HPより)

」HPより)京都と琵琶湖を結ぶ水路「琵琶湖疎水」は、水道用水の確保と、水運の充実を図るために明治時代に建設されたものです。

断面図。(「同」より)。「蹴上インクライン」はその一部で、一番左端にあたります。

断面図。(「同」より)。「蹴上インクライン」はその一部で、一番左端にあたります。 1902年(明治35年)のインクラインと船

1902年(明治35年)のインクラインと船 昭和15年頃の琵琶湖疏水インクライン

昭和15年頃の琵琶湖疏水インクラインケーブルカーという呼称は、旅客営業を目的とする鋼索鉄道に対して用いられるが、産業用に建設された鋼索鉄道を通常インクライン(英語:incline、傾斜(鉄道))と称する。

山岳地帯での材木の輸送、ダム工事現場での資機材の輸送などに多用され、現存する恒久施設としては黒部トンネル端部と黒部川第四発電所を結ぶ関西電力のインクラインや、高知県安芸郡馬路村や神奈川県愛甲郡愛川町・清川村の宮ヶ瀬ダムにあるもの等がある。

過去、最も知られた導入事例のひとつは1891年から1941年まで運用された琵琶湖疏水のインクラインで、高低差がある水路間で船を往来させるため、京都市の南禅寺船溜と蹴上間の傾斜区間に軌道を敷設し、ワイヤーで牽引される「船受枠」という台車に船を載せ昇降させた。

京都市は禁門の変で市中の大半が焼け、明治維新と東京奠都に伴い人口が減少し産業も衰退したため、第3代京都府知事の北垣国道が灌漑、上水道、水運、水車の動力を目的とした琵琶湖疏水を計画した。そして主任技術者として、工部大学校を卒業したばかりの田邉朔郎を任じ設計監督にあたらせた。

第1疏水は1885年(明治18年)に着工し、1890年(明治23年)に大津市三保ヶ崎から鴨川合流点までと、蹴上から分岐する疏水分線とが完成した。第1疏水(大津-鴨川合流点間)と疏水分線の建設には総額125万円の費用を要し、その財源には産業基立金、京都府、国費、市債や寄付金などのほか、市民に対しての目的税も充てられた。

また、日本初の営業用水力発電所となる蹴上発電所を建設し、1891年(明治24年)に運転が開始された。この電力を用いて、1895年(明治28年)には京都・伏見間で日本初となる電気鉄道である京都電気鉄道(京電)の運転が始まった。鴨川合流点から伏見堀詰の濠川までの鴨川運河は、1892年(明治25年)に着工し、1894年(明治27年)に完成した。

第2疏水は、第1疏水でまかないきれない電力需要に対応するとともに、新設する近代上水道のための水源として、京都市により「三大事業」の一つとして進められた。1908年(明治41年)に着工され1912年(明治45年)に完成し、取水量は第1第2合わせて毎秒850立方尺 (23.65m3) となった。日本初の急速濾過式浄水場である蹴上浄水場はこの時に設置されている。(以上、写真を含め、「Wikipedia」参照。)

「琵琶湖疎水」第3トンネル北西側出口付近(中央奥)。右が浄水場の建物。

「琵琶湖疎水」第3トンネル北西側出口付近(中央奥)。右が浄水場の建物。 現在は、「三条通り(旧東海道)」を挟んで、西側に広大な敷地の浄水場があります(「京都市上下水道局」HPより)。

現在は、「三条通り(旧東海道)」を挟んで、西側に広大な敷地の浄水場があります(「京都市上下水道局」HPより)。 インクラインを上流から望む。右にかつての「船受枠」(台車)と運輸船(復元された木造・三十石船)。

インクラインを上流から望む。右にかつての「船受枠」(台車)と運輸船(復元された木造・三十石船)。

説明板。

説明板。 左の大きな滑車はワイヤーを巻き上げていたもの。

左の大きな滑車はワイヤーを巻き上げていたもの。 明治35年(1902年)工事犠牲者慰霊のため田邉朔郎が自費で建立。「一身殉事萬戸霑恩」(いっしんことにじゅんじばんこおんにうるおう)」

明治35年(1902年)工事犠牲者慰霊のため田邉朔郎が自費で建立。「一身殉事萬戸霑恩」(いっしんことにじゅんじばんこおんにうるおう)」 裏面に犠牲者17名の氏名が刻まれている

裏面に犠牲者17名の氏名が刻まれている 第二疏水合流トンネル北口。「藉水利資人口(すいりをかりてじんこうをたすく」。「第二疎水」は、琵琶湖の水を全線暗渠として通し、ここで合流させている。

第二疏水合流トンネル北口。「藉水利資人口(すいりをかりてじんこうをたすく」。「第二疎水」は、琵琶湖の水を全線暗渠として通し、ここで合流させている。 水量は豊富。

水量は豊富。 現在用いられている右京区にある山ノ内浄水場までの導水管(展示)。

現在用いられている右京区にある山ノ内浄水場までの導水管(展示)。 インクライン。上方(蹴上)を望む。

インクライン。上方(蹴上)を望む。このように、京都市は、飲料水から工業用水、発電用水まですべてこの「琵琶湖疎水」によって成り立っていることがよく分かります。そのための先人の並々ならぬ労苦を感じます。

と同時に、今、もし敦賀原発など福井県内に集中する原発に事故が起こり、大量の放射能がまき散らされ、琵琶湖の水が汚染された場合には、京都市民のいのちにかかわる重大な問題が引き起こされるのではないか、ふとそんなことが頭によぎりました。

①

① ②

② ③

③(以上、「今昔マップ」より)

① 京急が品川まで乗り入れていなかった頃、国鉄・大森駅と京急大森海岸駅を結んでいた路線。これより以前は、大森停車場が京急の終点であった。

② 京急が国鉄・品川と結び、大森駅と大森海岸駅に残された路線「大森支線」。

③ 現在のようす。全く面影はなく、広い道路となっている。

説明板。

説明板。明治34年(1901)、六郷橋のたもとから蒲田、大森海岸を通って、大森停車場(現在の東海ビル)を結ぶ鉄道がしかれました。関東地方で最も古い歴史をもつしてつが走ったところです。

その後、大森海岸から新しく品川まで路線が伸びると、大森海岸―大森停車場は、大森支線としてかわいい一両だけの電車が走る、1㎞にも満たない鉄道となりました。当時は線路際に野菜が干してあったり、お客が手をあげるとどこでも止まってくれたり、とてものどかな鉄道だったそうです。

しかし、まちの発展に力のあった大森支線も、ときの流れとと共にその役割を道路にゆずり、昭和12年(1937)早春、ついに廃止されることになりました。

現在、シンボル道路として整備され、新しい装いを見せるこの道路は大森支線の夢が眠っているところなのです。

※補足(「Wikipedia」より)

元々は、現在の京急大師線の前身である大師電気鉄道が、京浜間を結ぶ路線を敷設することを目指して京浜電気鉄道と社名を改称し、東京方面への延伸を行った際に、暫定的に東海道本線大森駅との接続を図るべく開業させた路線である。

その後、品川駅までの延伸とともに大森停車場前 - 大森海岸駅間は支線となった。単行電車が終日折り返し運転を行ったほか、停留場の概念というものが存在しなかったため、当初はどこでも乗降を行ったとされる。

昭和期に入り、東京市の道路改良事業計画でこの大森支線を廃止して、その跡地を活用して道路の拡幅を行おうということが決まり、廃線となった。

なお、大森停車場前停留場は、箕面有馬電気軌道時代の箕面駅などと同様、方向転換の際のポール付け替えの手間を省くため、ラケット形状のループ線になっていた。

当時の遺構は何も残っていないが、路面に敷設した軌道線の廃線跡がそのまま道路となったため、大森駅前のループ線(現在の大森駅東口ビル付近)や大森海岸駅の本線への接続部が、現在の道路形状として残っている。ルート上の歩道には当時の車両のレリーフが埋め込まれており、大森支線があったことを今に伝えている。

1970年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。赤丸が「東海ビル(現大森駅東口ビル)」ラケット形状のループ線であることが何となく分かる。注:現JR大森駅は駅舎改築時に少し北側に移っている。

1970年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。赤丸が「東海ビル(現大森駅東口ビル)」ラケット形状のループ線であることが何となく分かる。注:現JR大森駅は駅舎改築時に少し北側に移っている。

京急大森海岸駅からJR大森駅方向を望む。直線の道路がかつての大森支線の跡。

京急大森海岸駅からJR大森駅方向を望む。直線の道路がかつての大森支線の跡。 中央の公園の奥がループ式の停車場だったようだ。

中央の公園の奥がループ式の停車場だったようだ。 JR線寄りから東を望む。右が「大森駅東口ビル」。

JR線寄りから東を望む。右が「大森駅東口ビル」。 線路はぐるっとラケット状に円を描いていた。道路にその面影在り。

線路はぐるっとラケット状に円を描いていた。道路にその面影在り。

線路は右から来て左にカーブし建物を一周してまた右に向かった。

線路は右から来て左にカーブし建物を一周してまた右に向かった。 赤丸がラケット形状のループ線跡と思われる。

赤丸がラケット形状のループ線跡と思われる。 中央正面奥が京急「大森海岸駅」。

中央正面奥が京急「大森海岸駅」。 歩道上のタイル絵。チンチン電車。

歩道上のタイル絵。チンチン電車。 大森海岸。

大森海岸。※付録「鉄道院鉄柱」

大森駅前の広場に保存されている。喫煙コーナーになっていて、特に説明板もなかった。

「鐵道院」。

「鐵道院」。

鉄柱には明治四十五年七月製造及び合資会社田商會柳島製作所の銘が刻まれている。

おなじものが、東北本線雀宮駅(すずめのみやえき)に時刻表掲示板のフレームに改造されて設置されている、らしい。

国道15号・六郷橋への歩行者および自転車用階段と直角に交わる堤防の下辺りにある廃駅跡。

歩道橋脇にある「大師電気鉄道六郷橋停留所跡」という説明板。

歩道橋脇にある「大師電気鉄道六郷橋停留所跡」という説明板。実際に確認できるのは1899年に大師電気鉄道によって開業された六郷橋駅ではなく、京浜電気鉄道になってから1926年に移設された六郷橋駅の跡らしい。戦時中に休止となり、1949年(昭和24年)廃駅となった。

明治32年(1899)、「京浜急行」前身となる「大師電気鉄道」が「京都電気鉄道」、「名古屋電気鉄道」に続き日本で3番目、東日本では最初の電気鉄道として開通した。

現在、相対式の2面2線の、ともにほぼ同じ長さのコンクリートでできた短いホームが確認できる。

上り線(市内側)。上はマンション敷地。

上り線(市内側)。上はマンション敷地。 下り線(多摩川・堤防側)。

下り線(多摩川・堤防側)。堤防側の道には高い防護柵があって、線路側に入れないようになっている。防護柵の内側には、非常用の階段や、ホームへ続く小さな階段が取り付けられている。

堤防の護岸工事などによって、駅周囲にはホームの他は、当時につながる遺構はほとんど確認できない。

ホーム上の四角い痕跡は何だろうか?

ホーム上の四角い痕跡は何だろうか? 下り線を大師方面への電車が通過。

下り線を大師方面への電車が通過。 京急大師線全区間において地下化する計画があり、当駅周辺は一部ルートの変更を含めた計画となっていて、使用されなくなる可能性がある。

(

( HPより)

HPより)なお、京急大師線は現在の終点・小島新田駅よりも先に延びていたらしい。駅や線路などすでに廃線になっていて痕跡もないらしいが、探索の心がかき立てられる話題です。地下化によって大変化するでしょうから。

「芭蕉句碑」の裏手は、京急線。その向こう側にツタや樹木に覆われた煉瓦造りの橋台が残されている。これが廃線となったJR貨物線の遺構。、国鉄南武線(現:JR南武線)の支線としてかつて存在した廃線。

1922(大正11)年頃のようす(「今昔マップ」より)。国鉄・川崎駅から南東に延びる貨物線として早くから運行されていた。

1922(大正11)年頃のようす(「今昔マップ」より)。国鉄・川崎駅から南東に延びる貨物線として早くから運行されていた。

1970年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。すでに線路は撤去され、造成されている。↓が橋台跡。斜めの線路が京急線。上がJR川崎駅方向。

1970年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。すでに線路は撤去され、造成されている。↓が橋台跡。斜めの線路が京急線。上がJR川崎駅方向。 1998(平成10)年頃のようす(「今昔マップ」より)。○が貨物線跡一帯。

1998(平成10)年頃のようす(「今昔マップ」より)。○が貨物線跡一帯。「川崎宿」を「六郷の渡し」跡からたどりつつ、「八丁畷」(「川崎宿」から出たあとの、かつての旧東海道のたんぼの中の広く土盛りした道)までやってきた、そこでの発見でした。すでに先達がいて、この廃線跡についてはレポートが掲載されています。その資料を参考にし、遅ればせながら廃線跡の現状報告を。

本線からの分岐点付近。左がJR関係の施設、ここは小さな公園になっている。

本線からの分岐点付近。左がJR関係の施設、ここは小さな公園になっている。 線路跡に建つ公共施設。

線路跡に建つ公共施設。この右側(北側)は、「簡易宿泊所」がたくさん建ち並んだ一角。路地には何人かの老人の姿。かつての面影はなさそうだが。

「八丁畷」駅方向を望む。右手が線路跡地。

「八丁畷」駅方向を望む。右手が線路跡地。 線路跡地沿いのマンション。

線路跡地沿いのマンション。撤去された線路の跡地は「駐車場」「駐輪場」のスペースになっている。いくぶん小高くなっていて、土盛りした形跡がある。

線路跡の駐車場。

線路跡の駐車場。 建物の正面奥が橋台跡。左手が「京急線」。

建物の正面奥が橋台跡。左手が「京急線」。 「八丁畷」駅近くの踏切付近から望む「橋台」跡。かつてのレポートと比べると、木々に覆われ、はっきりしないのは、残念。川崎駅方向を望む。

「八丁畷」駅近くの踏切付近から望む「橋台」跡。かつてのレポートと比べると、木々に覆われ、はっきりしないのは、残念。川崎駅方向を望む。 京急線の東側。跡地は駐輪場になっている。

京急線の東側。跡地は駐輪場になっている。 正面奥が京急線。

正面奥が京急線。 線路敷地際によく見かける枕木を再利用した柵が数本残っている。

線路敷地際によく見かける枕木を再利用した柵が数本残っている。中途半端な探索に終わってしまいましたが。

九州鉄道大蔵線は、かつて福岡県小倉市(現・北九州市小倉北区)の小倉駅と遠賀郡黒崎町(現・北九州市八幡西区)の黒崎駅の間を結んでいた鉄道院の鉄道路線ですでに100年以上前に廃線となっています。

《歴史》

九州鉄道本線(現・鹿児島本線)の一部として開業した。九州鉄道側では小倉 - 黒崎間は戸畑経由とする予定であったが、海岸部に鉄道路線を敷設することについては、陸軍が艦砲射撃による線路破壊を危惧して反対した。そのため、内陸部にある大蔵地区を通る経路に変更し、敷設した。

その後、戸畑経由の路線(戸畑線)も開通した。鉄道国有法施行に基づく国有化後の1908年、戸畑線を複線化した上で本線(当時の名称は人吉線)に編入し、大蔵経由の区間は大蔵線として、本線とは別の路線になった。

大蔵線となった後は蒸気動車を導入し合理化を図ったが、大蔵線に並行して九州電気軌道(のちの西鉄北九州線)が開業したため廃線となった。

《年表》

1891年(明治24年)4月1日 : 九州鉄道門司(現・門司港) - 黒崎間の一部として開業。

1898年(明治31年)9月5日 : 大蔵駅が開業。

1907年(明治40年)7月1日 : 九州鉄道の国有化に伴い、国鉄八代線(→のち人吉線)となる。

1908年(明治41年)7月1日 : 小倉 - 戸畑 - 黒崎間が人吉線に編入されたことにより、小倉 - 大蔵 - 黒崎間を大蔵線と改称。

1909年(明治42年)10月12日 : 国有鉄道線路名称制定により、大蔵線とする。

1911年(明治44年)10月1日 : 廃止。(以上、「Wikipedia」参照。)

わずか20年間。それも明治の終わりには廃線となってしまった路線。その痕跡が二箇所ほど今でも残っている、らしい。そこで、その一つへ案内してもらいました(実は出かける前に調べて置いたので、むりやり頼んで連れて行ってもらった)。

それが「尾倉橋梁」。市立皿倉小学校の裏手に当たる。

この橋は、「茶屋橋」と同様、「煉瓦アーチ」橋。橋の下の細い通りは、かつて、小さな河川だったようです。

この橋は、「茶屋橋」と同様、「煉瓦アーチ」橋。橋の下の細い通りは、かつて、小さな河川だったようです。もう一カ所、もう少し山側の方に、「茶屋町橋梁」が遺構としてあるようですが、そこへ行くのはお願いしすぎ。いずれも、北九州市の市指定史跡で、100年以上の昔の「九州鉄道大蔵線」の貴重な遺構。

橋の上(北側)には民家が建っています。珍しい光景。

橋の上(北側)には民家が建っています。珍しい光景。 橋梁(南側)の上から階段下を望む。

橋梁(南側)の上から階段下を望む。 西側(黒崎駅方向)を望む。かつての線路跡らしい趣だが。

西側(黒崎駅方向)を望む。かつての線路跡らしい趣だが。 東側(門司港方向)を望む。けっこう幅広い線路道だったようだ。

東側(門司港方向)を望む。けっこう幅広い線路道だったようだ。 左手が橋梁上の建物の一部。線路沿いに建てられたものらしい。

左手が橋梁上の建物の一部。線路沿いに建てられたものらしい。 ↓が大蔵線跡の道路。○が橋梁。

↓が大蔵線跡の道路。○が橋梁。 石垣。けっこう高いところに橋梁を架けていた。

石垣。けっこう高いところに橋梁を架けていた。 橋梁脇にある説明板。

橋梁脇にある説明板。この橋梁は明治24年(1891)4月に開通した九州鉄道大蔵線の施設です。壁体は煉瓦の長手と小口を交互に積んだイギリス積み。煉瓦の小口を5段積みにした弧型アーチで、アーチの迫台は煉瓦積みの上に花崗岩をのせた構造。北側は一段ごとに煉瓦を迫り出した意匠としています。これは同区内にある市指定史跡である茶屋町橋梁と同じ手法です。・・・(九州鉄道大蔵線の歴史が刻まれてあり、上記のものとほぼ同じため、割愛)・・・市内には鉄道敷設当時の施設で残されているものは数少なく、この橋梁は本市の交通史上貴重なものとなっています

平成7年3月 北九州市立平原小学校80周年記念事業委員会

通りを越えると、再びレール道が復活。複線になっています。その先には、「プラットホーム」がありました。「赤れんがパーク」の一角。

1970年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。当時の「横浜港駅」付近。上に駅。線路脇の広場が「荷さばき場」(旧税関事務所があったところ)。下に赤れんが倉庫群。下方が大桟橋、さらに山下公園方向となる。

たくさんお店のある「赤れんが倉庫」の裏手にあたるせいか、バスの乗降客以外は人通りは少ない。

たくさんお店のある「赤れんが倉庫」の裏手にあたるせいか、バスの乗降客以外は人通りは少ない。

かつてここにあった「横浜港」駅を再現したもの。

かつてここにあった「横浜港」駅を再現したもの。

「説明板」。

「説明板」。

当時のようす。

当時のようす。

旧横浜港プラットホーム(旅客乗降場)

「横浜港駅」は明示44年(1911)、横浜税関構内の荷扱所としてつくられ、大正9年(1920)7月23日「横浜港駅」となり、東京駅から初の汽船連絡列車が乗り入れました。列車はその後「岸壁列車」などと呼ばれて親しまれました。

関東大震災の復興期、昭和3年(1928)当時の花形外航ターミナルにそって旧「横浜港駅」のプラットホームが設けられ華やかな海外航路時代の最盛期をむかえました。

「赤れんがパーク」の休憩所として保存再利用にあたり、悼んでいた上屋は新材料で復元しています。

「汽車道」方向を望む。

「汽車道」方向を望む。

海岸寄りには「海上保安庁」の建物。

海岸寄りには「海上保安庁」の建物。

「プラットホームから「赤れんが倉庫」を望む。

「プラットホームから「赤れんが倉庫」を望む。

赤れんがの土台が広がる「旧税関事務所遺構」(事務所正面)。

赤れんがの土台が広がる「旧税関事務所遺構」(事務所正面)。

足を止める人がほとんどいなかったのは、残念。独特の興趣があった。

足を止める人がほとんどいなかったのは、残念。独特の興趣があった。

説明板。

説明板。

旧税関事務所遺構(右突堤中央事務所)

これは、大正3年(1914)5月に建設された税関の事務所遺構です。レンガ造りスレートぶき、3階建てのゴシック様式の建物でしたが、大正12年(1923)9月1日関東大震災により床や屋根が焼失したため、復旧されないまま埋めもどされ、荷さばき用地となっていました。「赤れんがパーク整備」のための工事の際に発見され、現在、花壇として利用しています。・・・

現在の「横浜税関」の建物。

現在の「横浜税関」の建物。

この建物もなかなか立派。

この建物もなかなか立派。

屋上部分の緑色の「尖塔」が特徴的。「クイーンの塔」として親しまれ、神奈川県庁本庁舎(キングの塔)、横浜開港記念会館(ジャックの塔)とともに「横浜三塔」の一つ。横浜市認定歴史的建造物(2001年度認定)。

屋上部分の緑色の「尖塔」が特徴的。「クイーンの塔」として親しまれ、神奈川県庁本庁舎(キングの塔)、横浜開港記念会館(ジャックの塔)とともに「横浜三塔」の一つ。横浜市認定歴史的建造物(2001年度認定)。

大桟橋には、「飛鳥Ⅱ」が停泊中。左奥の橋は、「横浜ベイ・ブリッジ」。「赤れんがパーク」から。

大桟橋には、「飛鳥Ⅱ」が停泊中。左奥の橋は、「横浜ベイ・ブリッジ」。「赤れんがパーク」から。

「飛鳥Ⅱ」は、外航クルーズ客船。2014年3月時点で、日本籍では最大の客船だ、そうだ。(ところで、17日の夜には、「クイーンエリザベス二世号」が着岸した、とか。)

1970年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。当時の「横浜港駅」付近。上に駅。線路脇の広場が「荷さばき場」(旧税関事務所があったところ)。下に赤れんが倉庫群。下方が大桟橋、さらに山下公園方向となる。

たくさんお店のある「赤れんが倉庫」の裏手にあたるせいか、バスの乗降客以外は人通りは少ない。

たくさんお店のある「赤れんが倉庫」の裏手にあたるせいか、バスの乗降客以外は人通りは少ない。

かつてここにあった「横浜港」駅を再現したもの。

かつてここにあった「横浜港」駅を再現したもの。 「説明板」。

「説明板」。 当時のようす。

当時のようす。旧横浜港プラットホーム(旅客乗降場)

「横浜港駅」は明示44年(1911)、横浜税関構内の荷扱所としてつくられ、大正9年(1920)7月23日「横浜港駅」となり、東京駅から初の汽船連絡列車が乗り入れました。列車はその後「岸壁列車」などと呼ばれて親しまれました。

関東大震災の復興期、昭和3年(1928)当時の花形外航ターミナルにそって旧「横浜港駅」のプラットホームが設けられ華やかな海外航路時代の最盛期をむかえました。

「赤れんがパーク」の休憩所として保存再利用にあたり、悼んでいた上屋は新材料で復元しています。

「汽車道」方向を望む。

「汽車道」方向を望む。 海岸寄りには「海上保安庁」の建物。

海岸寄りには「海上保安庁」の建物。 「プラットホームから「赤れんが倉庫」を望む。

「プラットホームから「赤れんが倉庫」を望む。 赤れんがの土台が広がる「旧税関事務所遺構」(事務所正面)。

赤れんがの土台が広がる「旧税関事務所遺構」(事務所正面)。

足を止める人がほとんどいなかったのは、残念。独特の興趣があった。

足を止める人がほとんどいなかったのは、残念。独特の興趣があった。 説明板。

説明板。旧税関事務所遺構(右突堤中央事務所)

これは、大正3年(1914)5月に建設された税関の事務所遺構です。レンガ造りスレートぶき、3階建てのゴシック様式の建物でしたが、大正12年(1923)9月1日関東大震災により床や屋根が焼失したため、復旧されないまま埋めもどされ、荷さばき用地となっていました。「赤れんがパーク整備」のための工事の際に発見され、現在、花壇として利用しています。・・・

現在の「横浜税関」の建物。

現在の「横浜税関」の建物。 この建物もなかなか立派。

この建物もなかなか立派。 屋上部分の緑色の「尖塔」が特徴的。「クイーンの塔」として親しまれ、神奈川県庁本庁舎(キングの塔)、横浜開港記念会館(ジャックの塔)とともに「横浜三塔」の一つ。横浜市認定歴史的建造物(2001年度認定)。

屋上部分の緑色の「尖塔」が特徴的。「クイーンの塔」として親しまれ、神奈川県庁本庁舎(キングの塔)、横浜開港記念会館(ジャックの塔)とともに「横浜三塔」の一つ。横浜市認定歴史的建造物(2001年度認定)。 大桟橋には、「飛鳥Ⅱ」が停泊中。左奥の橋は、「横浜ベイ・ブリッジ」。「赤れんがパーク」から。

大桟橋には、「飛鳥Ⅱ」が停泊中。左奥の橋は、「横浜ベイ・ブリッジ」。「赤れんがパーク」から。「飛鳥Ⅱ」は、外航クルーズ客船。2014年3月時点で、日本籍では最大の客船だ、そうだ。(ところで、17日の夜には、「クイーンエリザベス二世号」が着岸した、とか。)

みなとみらい地区は、横浜都心部の一体化と強化をめざしたウォーターフロント都市再開発として建設されている街区 。再開発が行なわれる以前は、当地に三菱重工業横浜造船所、国鉄高島線の東横浜駅(貨物駅)・高島ヤード(操車場)、高島埠頭などがあった。

2004年にはみなとみらい線が開通し、「新高島駅」、「みなとみらい駅」が開業した。

「21世紀にふさわしい未来型都市」を目指して開発が進められ、電線・電話線(光ファイバー)は共同溝により、上下水道などと一緒に埋設され、さらに共同溝によるごみ集積、地域冷暖房を導入しており、省エネにも配慮している。

企業誘致にも積極的で、2000年代半ばには日産自動車グローバル本社等、多くの企業法人の立地が進んでいる。

2012年12月時点の就業人口は89,000人(前年比約11,000人増)と増加傾向、さらに首都圏における観光地、行楽地としての人気が高く、同年の来街者数は約6,700万人(前年比約800万人増)と増加を続けている。

(以上、「Wikipedia」参照)

というわけで、平日にもかかわらず人出でにぎわうこの地区へも足を向けました。

「案内図」。↓が「汽車道」、Aが赤れんが倉庫群、Bが象の鼻テラス。

「案内図」。↓が「汽車道」、Aが赤れんが倉庫群、Bが象の鼻テラス。 「日本丸」側から「汽車道」を望む。

「日本丸」側から「汽車道」を望む。「汽車道」は、1911年(明治44年)開通の旧横浜駅(現桜木町駅)と新港埠頭を結ぶ臨港線(通称税関線とも)の廃線跡を利用し、その一部にあたる約500mの区間を緑地として整備したもの。

この臨港線は新港埠頭内の横浜港荷扱所(横浜港駅)を経由して岸壁や倉庫の前、さらに横浜税関構内の荷扱所まで結んでいた。

1920年(大正9年)からはサンフランシスコ航路の出航日に限り、旅客列車(ポートトレイン)の運行が行われるようになった。戦後は米軍により一時接収されたが、1952年(昭和27年)に返還され、以降1961年(昭和35年)の氷川丸の最終航海時まで旅客運送が行われていた。

その後、貨物支線としては1986年(昭和61年)に廃止となり、1997年(平成9年)に汽車道として整備されるに至った。(以上、「Wikipedia」参照)

汽車道は「日本丸」側と「新港地区」を2つの人工島並びに3本の橋梁で結んでいる。

「汽車道」。

「汽車道」。 単線でレールが敷かれている。

単線でレールが敷かれている。 「港1号橋梁」プレート。「AMERICAN BRIDGE COMPANY OF NEW YORK USA 1907」とある。1907年は、明治40年。この年に製作され、1909(明治42)年に架設された。

「港1号橋梁」プレート。「AMERICAN BRIDGE COMPANY OF NEW YORK USA 1907」とある。1907年は、明治40年。この年に製作され、1909(明治42)年に架設された。

説明板。

説明板。 道の両側は海(運河)になっていて、開放感のある道。

道の両側は海(運河)になっていて、開放感のある道。 運河の対岸、遠くに赤煉瓦の建物を望む。

運河の対岸、遠くに赤煉瓦の建物を望む。 「港2号橋梁」。「1号橋梁と同じく「アメリカン・ブリッジ・カンパニー」、製作1907年・架設1909年のトラスト橋。

「港2号橋梁」。「1号橋梁と同じく「アメリカン・ブリッジ・カンパニー」、製作1907年・架設1909年のトラスト橋。

緩やかに右にカーブしていく。

緩やかに右にカーブしていく。 穏やかな日差しの下の散歩道。

穏やかな日差しの下の散歩道。この日は、未曾有の大災害、「東日本大震災」からちょうど3年目の日。福島原発事故の収拾もままならず、いまだに避難者が20万人近く。この日、その発生時刻を機に避難訓練もあったようだが、それとも分からぬままに。・・・。横浜も「関東大震災」で大きな被害を受けた地域だった。

「港3号橋梁」(旧大岡川橋梁)。

「港3号橋梁」(旧大岡川橋梁)。 説明板によると、イギリス系トラス橋の遺構で、もともとは北海道の夕張川に架かっていた橋梁だった、という。。

説明板によると、イギリス系トラス橋の遺構で、もともとは北海道の夕張川に架かっていた橋梁だった、という。。 左に見える建物は、「横浜ワールドポーターズ」。

左に見える建物は、「横浜ワールドポーターズ」。  汽車道は、そのまま「ナビオス横浜」の建物に吸い込まれていきます。

汽車道は、そのまま「ナビオス横浜」の建物に吸い込まれていきます。

※「ナビオス横浜(横浜国際船員センター)」

データ/概要

竣工年:1999年

高さ:10階

延床面積:11,667㎡

建築主:日本船員厚生協会

設計:アール・アイ・エー

施工:安藤建設など

所在地:神奈川県横浜市中区新港2-1-1

日本船員厚生協会による船員とその家族のための福利厚生施設。一般人も利用可能。 客室数は135室でこれは全国各地にある同協会運営の宿泊施設の中で最大規模。

第1回「横浜・人・まち・デザイン賞」 受賞、第45回神奈川県建築コンクール優秀賞受賞

(

bb-building.net/tokyo/deta-y/118.htmlHPより)

bb-building.net/tokyo/deta-y/118.htmlHPより) 大きな「碇」のモニュメント。

大きな「碇」のモニュメント。 「汽車道」を振り返る。

「汽車道」を振り返る。

1970年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。活況を示している当時のようすが分かる。右手が「横浜港」駅方向。左手上のドックが現在の「日本丸メモリアルパーク」。

旧「高島町駅」近く、国道1号高島町交差点脇のマンション「ロワール横濱レムナンツ=「遺構」の意とのこと」の一角に「二代目横浜駅」の遺構が展示保存されている。

旧「高島町駅」近く、国道1号高島町交差点脇のマンション「ロワール横濱レムナンツ=「遺構」の意とのこと」の一角に「二代目横浜駅」の遺構が展示保存されている。写真をよく見ると、駅舎正面を遮るように貨物の高架線が横切っている。何とも無粋な印象だが。

二代目横浜駅の煉瓦造りの二代目横浜駅舎になぞらえた煉瓦張りのマンション外形。

二代目横浜駅の煉瓦造りの二代目横浜駅舎になぞらえた煉瓦張りのマンション外形。横浜駅の初代は1872(明治5)年に開業した現在の桜木町駅。順次西に延びた東海道本線の列車は、行き止まりだった初代横浜駅でスイッチバックをして進んだ。1915(大正4)年に「高島町」に二代目横浜駅として移転し、初代横浜駅は「桜木町駅」となった。

大正10年 5万分1地形図。(「

大正10年 5万分1地形図。(「 」より拝借)○が二代目横浜駅。

」より拝借)○が二代目横浜駅。※ ここで、「百年の鉄道旅行」様の紹介を。

産業革命後、蒸気機関を主力として、鉄道・船舶の技術が大きく発展し、20世紀初頭までの約百年間に莫大な路線延長の鉄道・航路網が形成された。帝国主義の領土拡大と経済発展を支えたインフラとして旅客・物資輸送網は、2つの世界大戦の間の短い平和なときにその最盛期を迎えた。そして今日、ガソリン自動車とジェット旅客機の発展、国家間の境界の変更や人や物の流れの変化よって、鉄道や航路はもはや長距離旅客輸送の主役ではなくなってしまった。

当時の絵葉書や旅行案内はそんな黄金時代を思い浮かべさせてくれます。そんな資料を携えて、現代に残る駅舎や廃線の跡、車両や施設などを見つける旅にでました。その記録を紹介していきたいと思っています。

www5f.biglobe.ne.jp/~travel-100years/travelguide_145.htm <須藤康夫>

示唆されるところの大変多いHPです。

東京駅のような煉瓦造りの堂々とした駅舎で、1915(大正4)年に建設されたが、8年後の1923(大正12)年の関東大震災後の火災により取り壊されてしまい、三代目として現横浜駅がつくられた。わずか8年だったため、「幻の駅舎」と呼ばれている。

また駅舎遺構の下層に1907(明治40)年頃建設された「横浜共同電燈会社裏高島発電所」の遺構(取水口と導水管)も発見され、二つの近代産業遺構が公開保存されている。

基礎部分の遺構。

基礎部分の遺構。 見取り図。これによると、このマンションはほぼ「二代目横浜駅」遺構の上に建てられている、らしい。展示・保存されているのは、駅舎の一部で、「小荷物取扱所」の位置に当たる。

見取り図。これによると、このマンションはほぼ「二代目横浜駅」遺構の上に建てられている、らしい。展示・保存されているのは、駅舎の一部で、「小荷物取扱所」の位置に当たる。

がっしりした基礎部分。

がっしりした基礎部分。 「横浜共同電燈会社裏高島発電所」の遺構(取水口と導水管)

「横浜共同電燈会社裏高島発電所」の遺構(取水口と導水管) 上面をガラスで覆っているため写しにくい。けっこうな深さがあるようす。

上面をガラスで覆っているため写しにくい。けっこうな深さがあるようす。 ついでに「初代横浜駅」。「JR桜木町駅」前に掲示されたあったもの。

ついでに「初代横浜駅」。「JR桜木町駅」前に掲示されたあったもの。 1887(明治20)年頃のようす。正面には「噴水塔」。

1887(明治20)年頃のようす。正面には「噴水塔」。

1880年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。○の部分が初代横浜駅・駅舎と思われる。

1880年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。○の部分が初代横浜駅・駅舎と思われる。 「高島町」から「みなとみらい地区」へ。歩道橋の外灯の上には「碇」。さすが「横浜」。

「高島町」から「みなとみらい地区」へ。歩道橋の外灯の上には「碇」。さすが「横浜」。

今回は、JR「横浜」駅から「桜木町」駅まで。

みなとみらい、山下公園付近までも足を伸ばしたので、2時間30分ほどの周遊。

「東横線高架」跡、「国鉄二代目横浜駅」遺構、汽車道、赤れんが倉庫、高島線踏切、・・・。高校生やカップル、家族連れで賑わう界隈をぐるりと足早に。3月11日。

「みなとみらい線」の開通に伴い地下化したために、役割を終えた高架線(横浜~高島町~桜木町間)(もう一箇所は、横浜~反町~東白楽間)。

「みなとみらい線」の開通に伴い地下化したために、役割を終えた高架線(横浜~高島町~桜木町間)(もう一箇所は、横浜~反町~東白楽間)。

2004(平成16)年に廃止されてからすでに10年が経過している。高架線は、線路、駅舎、ホームなど撤去されています。2004年当時、大変な話題になったようですが、東京都民としてはほとんど関心もないままに、今日まで。

この廃線となった区間を今後どのように再活用していくか? 様々な提言もあるようですが。

廃線区間(横浜駅~桜木町駅間)

横浜都心部の慢性的な放置自転車問題の解決や自転車及び歩行者等の安全性と利便性を確保するため、「自転車も通れる遊歩道や駐輪場」として再生することを基本に、検討及び整備を進めています。

周辺地区とのアクセス強化を図るため、既設の道路と交差する箇所については、階段等の昇降施設を設けるなど、利便性の向上を図っていきます。

また、市民に歓迎される魅力ある施設となるよう、上部の整備内容や旧駅舎、高架下空間等の利活用について幅広く検討を行っていきます。

•面積 約13,000m²

•延長 約1.8km

•幅員 約7~10m

HPより。

HPより。

注:「横浜~東白楽」間は、「東横フラワー緑道」として再活用(この「blog」でも紹介済み)

さて、現状はどうなっているか?

奥の橋脚が東横線。手前がJR線。

奥の橋脚が東横線。手前がJR線。

石崎川に架かる「浅山橋」から旧「高島町」駅付近を望む。橋は、関東大震災後の昭和3年に竣工。

石崎川に架かる「浅山橋」から旧「高島町」駅付近を望む。橋は、関東大震災後の昭和3年に竣工。

高架線の西側も広大な空き地になり、次の開発を待つ。線路上に屋根が取り払われたホームが見える(横浜寄り)。

高架線の西側も広大な空き地になり、次の開発を待つ。線路上に屋根が取り払われたホームが見える(横浜寄り)。

旧高島町駅方向を望む。

旧高島町駅方向を望む。

右手がかつての「高島町」駅ホーム。

右手がかつての「高島町」駅ホーム。

ホームへの階段跡か?

ホームへの階段跡か?

工作物はすっかり残っていない。

工作物はすっかり残っていない。

桜木町方向を望む。左手が「高島町駅」跡。

桜木町方向を望む。左手が「高島町駅」跡。

「国道一号」をまたぐ高架橋。

「国道一号」をまたぐ高架橋。

その先は、旧桜木町駅まで高架線の下は歩道になっている。壁は消しては描かれ、描かれては消されていた「落書きアート」として有名だった、という。すっかり何もなくなってきれいに。

その先は、旧桜木町駅まで高架線の下は歩道になっている。壁は消しては描かれ、描かれては消されていた「落書きアート」として有名だった、という。すっかり何もなくなってきれいに。

どこまでも一直線。並行する通りは意外に閑散としていた。通りの向こうは高台につながる住宅街。線路を隔ててずいぶんと趣が異なる風景。

どこまでも一直線。並行する通りは意外に閑散としていた。通りの向こうは高台につながる住宅街。線路を隔ててずいぶんと趣が異なる風景。

高島町方向を振り返る。

高島町方向を振り返る。

右が東急、左がJR。

右が東急、左がJR。

1970年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。↓が「高島町駅」。○がJR(国鉄)「高島駅」構内の機関庫。

1970年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。↓が「高島町駅」。○がJR(国鉄)「高島駅」構内の機関庫。

2010年代のようす。運河の流れは変わりませんが、他は様変わりです。「高島町」駅、機関庫、・・・。現在はもっと大変化。

みなとみらい、山下公園付近までも足を伸ばしたので、2時間30分ほどの周遊。

「東横線高架」跡、「国鉄二代目横浜駅」遺構、汽車道、赤れんが倉庫、高島線踏切、・・・。高校生やカップル、家族連れで賑わう界隈をぐるりと足早に。3月11日。

「みなとみらい線」の開通に伴い地下化したために、役割を終えた高架線(横浜~高島町~桜木町間)(もう一箇所は、横浜~反町~東白楽間)。

「みなとみらい線」の開通に伴い地下化したために、役割を終えた高架線(横浜~高島町~桜木町間)(もう一箇所は、横浜~反町~東白楽間)。2004(平成16)年に廃止されてからすでに10年が経過している。高架線は、線路、駅舎、ホームなど撤去されています。2004年当時、大変な話題になったようですが、東京都民としてはほとんど関心もないままに、今日まで。

この廃線となった区間を今後どのように再活用していくか? 様々な提言もあるようですが。

廃線区間(横浜駅~桜木町駅間)

横浜都心部の慢性的な放置自転車問題の解決や自転車及び歩行者等の安全性と利便性を確保するため、「自転車も通れる遊歩道や駐輪場」として再生することを基本に、検討及び整備を進めています。

周辺地区とのアクセス強化を図るため、既設の道路と交差する箇所については、階段等の昇降施設を設けるなど、利便性の向上を図っていきます。

また、市民に歓迎される魅力ある施設となるよう、上部の整備内容や旧駅舎、高架下空間等の利活用について幅広く検討を行っていきます。

•面積 約13,000m²

•延長 約1.8km

•幅員 約7~10m

HPより。

HPより。注:「横浜~東白楽」間は、「東横フラワー緑道」として再活用(この「blog」でも紹介済み)

さて、現状はどうなっているか?

奥の橋脚が東横線。手前がJR線。

奥の橋脚が東横線。手前がJR線。 石崎川に架かる「浅山橋」から旧「高島町」駅付近を望む。橋は、関東大震災後の昭和3年に竣工。

石崎川に架かる「浅山橋」から旧「高島町」駅付近を望む。橋は、関東大震災後の昭和3年に竣工。 高架線の西側も広大な空き地になり、次の開発を待つ。線路上に屋根が取り払われたホームが見える(横浜寄り)。

高架線の西側も広大な空き地になり、次の開発を待つ。線路上に屋根が取り払われたホームが見える(横浜寄り)。 旧高島町駅方向を望む。

旧高島町駅方向を望む。 右手がかつての「高島町」駅ホーム。

右手がかつての「高島町」駅ホーム。 ホームへの階段跡か?

ホームへの階段跡か? 工作物はすっかり残っていない。

工作物はすっかり残っていない。 桜木町方向を望む。左手が「高島町駅」跡。

桜木町方向を望む。左手が「高島町駅」跡。 「国道一号」をまたぐ高架橋。

「国道一号」をまたぐ高架橋。 その先は、旧桜木町駅まで高架線の下は歩道になっている。壁は消しては描かれ、描かれては消されていた「落書きアート」として有名だった、という。すっかり何もなくなってきれいに。

その先は、旧桜木町駅まで高架線の下は歩道になっている。壁は消しては描かれ、描かれては消されていた「落書きアート」として有名だった、という。すっかり何もなくなってきれいに。

どこまでも一直線。並行する通りは意外に閑散としていた。通りの向こうは高台につながる住宅街。線路を隔ててずいぶんと趣が異なる風景。

どこまでも一直線。並行する通りは意外に閑散としていた。通りの向こうは高台につながる住宅街。線路を隔ててずいぶんと趣が異なる風景。 高島町方向を振り返る。

高島町方向を振り返る。 右が東急、左がJR。

右が東急、左がJR。

1970年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。↓が「高島町駅」。○がJR(国鉄)「高島駅」構内の機関庫。

1970年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。↓が「高島町駅」。○がJR(国鉄)「高島駅」構内の機関庫。

2010年代のようす。運河の流れは変わりませんが、他は様変わりです。「高島町」駅、機関庫、・・・。現在はもっと大変化。

宝運河に架かる「布袋橋」を越えると、横浜市が「貨物線の森緑道」として公園整備を進めている地区になります。廃線跡の「緑道」が一直線に伸びています。樹木などの緑はまだまだ少ないようですが。ちらほらつぼみも。

産業道路の両側は「日産自動車横浜工場」関連施設が並んでいます。

日産の工場脇。

日産の工場脇。

メモリアルとして線路がそのまま残っている。「日産工場」正門前。

メモリアルとして線路がそのまま残っている。「日産工場」正門前。

産業道路の西側を廃線跡の緑道が進んでいく。

産業道路の西側を廃線跡の緑道が進んでいく。

大黒運河に架かる「寿老橋」。

大黒運河に架かる「寿老橋」。

並行して存在していた貨物線(恵比須~新興区間)廃線跡の橋梁。

並行して存在していた貨物線(恵比須~新興区間)廃線跡の橋梁。

立ち入り禁止の柵には、つる性の草が絡まったまま。

立ち入り禁止の柵には、つる性の草が絡まったまま。

線路も撤去されて橋脚のみ残っている。

線路も撤去されて橋脚のみ残っている。

反対側から橋梁を望む。

反対側から橋梁を望む。

「大黒運河」の表示。来た道を振り返る。右が橋梁部分。

「大黒運河」の表示。来た道を振り返る。右が橋梁部分。

しばらく「緑道」未整備の区間が続く廃線跡。

しばらく「緑道」未整備の区間が続く廃線跡。

この先から整備工事区間になる。振り返って見たところ。

この先から整備工事区間になる。振り返って見たところ。

どういう緑道になるのか? 日産の工場前のような歩道・通路ではなくて、貨物線跡らしいモニュメント、工夫があって欲しいが。

どういう緑道になるのか? 日産の工場前のような歩道・通路ではなくて、貨物線跡らしいモニュメント、工夫があって欲しいが。

この広い敷地はかつての新興駅構内。今は、工事用の資材置き場になっている。奥の方にJR貨物のコンテナが置かれてあった。

この広い敷地はかつての新興駅構内。今は、工事用の資材置き場になっている。奥の方にJR貨物のコンテナが置かれてあった。

「JRF」のロゴが見える。(「JRF」HPより)

「JRF」のロゴが見える。(「JRF」HPより)

新興駅跡。公園として整備されたが、高速道路工事のための資材置き場等で、広い範囲で閉鎖されている。正面が高速道路。終着駅(行き止まり)という雰囲気(もう少し先、「食肉市場」などへの専用線はあったが)。

新興駅跡。公園として整備されたが、高速道路工事のための資材置き場等で、広い範囲で閉鎖されている。正面が高速道路。終着駅(行き止まり)という雰囲気(もう少し先、「食肉市場」などへの専用線はあったが)。

未整備の一角。かつては何本の線路が敷かれ、大きなヤード(操車場)になっていた。

未整備の一角。かつては何本の線路が敷かれ、大きなヤード(操車場)になっていた。

1970年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。「新興駅」が貨物・物資流通の一大集積駅であったことが分かる。

1970年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。「新興駅」が貨物・物資流通の一大集積駅であったことが分かる。

現在は、交差点とバス停に「新興駅」「新興駅前」とあるのみ。

現在は、交差点とバス停に「新興駅」「新興駅前」とあるのみ。

大型トラックがひっきりなしに行き来する。

大型トラックがひっきりなしに行き来する。

「首都高・横羽線大黒バイパス」の橋脚。

「首都高・横羽線大黒バイパス」の橋脚。

「京急・新子安」駅に戻る途中、見かけた記念碑。子安一帯は「西洋野菜栽培、トマトケチャップのふるさとの地」、時代を先取りした農村地帯だった、そうだ。

「京急・新子安」駅に戻る途中、見かけた記念碑。子安一帯は「西洋野菜栽培、トマトケチャップのふるさとの地」、時代を先取りした農村地帯だった、そうだ。

横浜は、日本の近代化にとってさまざまな面で、懐の深い土地だ、と改めて感じました。

ここまで来たら、「みなとみらい」まで足を伸ばすか! さもなければ、「川崎宿」に戻るか! 思案のしどころです。

「新興駅」「新興線」廃線痕跡探索は、3月4日でした。

産業道路の両側は「日産自動車横浜工場」関連施設が並んでいます。

日産の工場脇。

日産の工場脇。 メモリアルとして線路がそのまま残っている。「日産工場」正門前。

メモリアルとして線路がそのまま残っている。「日産工場」正門前。 産業道路の西側を廃線跡の緑道が進んでいく。

産業道路の西側を廃線跡の緑道が進んでいく。 大黒運河に架かる「寿老橋」。

大黒運河に架かる「寿老橋」。 並行して存在していた貨物線(恵比須~新興区間)廃線跡の橋梁。

並行して存在していた貨物線(恵比須~新興区間)廃線跡の橋梁。 立ち入り禁止の柵には、つる性の草が絡まったまま。

立ち入り禁止の柵には、つる性の草が絡まったまま。 線路も撤去されて橋脚のみ残っている。

線路も撤去されて橋脚のみ残っている。 反対側から橋梁を望む。

反対側から橋梁を望む。 「大黒運河」の表示。来た道を振り返る。右が橋梁部分。

「大黒運河」の表示。来た道を振り返る。右が橋梁部分。 しばらく「緑道」未整備の区間が続く廃線跡。

しばらく「緑道」未整備の区間が続く廃線跡。

この先から整備工事区間になる。振り返って見たところ。

この先から整備工事区間になる。振り返って見たところ。 どういう緑道になるのか? 日産の工場前のような歩道・通路ではなくて、貨物線跡らしいモニュメント、工夫があって欲しいが。

どういう緑道になるのか? 日産の工場前のような歩道・通路ではなくて、貨物線跡らしいモニュメント、工夫があって欲しいが。 この広い敷地はかつての新興駅構内。今は、工事用の資材置き場になっている。奥の方にJR貨物のコンテナが置かれてあった。

この広い敷地はかつての新興駅構内。今は、工事用の資材置き場になっている。奥の方にJR貨物のコンテナが置かれてあった。 「JRF」のロゴが見える。(「JRF」HPより)

「JRF」のロゴが見える。(「JRF」HPより) 新興駅跡。公園として整備されたが、高速道路工事のための資材置き場等で、広い範囲で閉鎖されている。正面が高速道路。終着駅(行き止まり)という雰囲気(もう少し先、「食肉市場」などへの専用線はあったが)。

新興駅跡。公園として整備されたが、高速道路工事のための資材置き場等で、広い範囲で閉鎖されている。正面が高速道路。終着駅(行き止まり)という雰囲気(もう少し先、「食肉市場」などへの専用線はあったが)。 未整備の一角。かつては何本の線路が敷かれ、大きなヤード(操車場)になっていた。

未整備の一角。かつては何本の線路が敷かれ、大きなヤード(操車場)になっていた。

1970年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。「新興駅」が貨物・物資流通の一大集積駅であったことが分かる。

1970年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。「新興駅」が貨物・物資流通の一大集積駅であったことが分かる。 現在は、交差点とバス停に「新興駅」「新興駅前」とあるのみ。

現在は、交差点とバス停に「新興駅」「新興駅前」とあるのみ。 大型トラックがひっきりなしに行き来する。

大型トラックがひっきりなしに行き来する。 「首都高・横羽線大黒バイパス」の橋脚。

「首都高・横羽線大黒バイパス」の橋脚。 「京急・新子安」駅に戻る途中、見かけた記念碑。子安一帯は「西洋野菜栽培、トマトケチャップのふるさとの地」、時代を先取りした農村地帯だった、そうだ。

「京急・新子安」駅に戻る途中、見かけた記念碑。子安一帯は「西洋野菜栽培、トマトケチャップのふるさとの地」、時代を先取りした農村地帯だった、そうだ。横浜は、日本の近代化にとってさまざまな面で、懐の深い土地だ、と改めて感じました。

ここまで来たら、「みなとみらい」まで足を伸ばすか! さもなければ、「川崎宿」に戻るか! 思案のしどころです。

「新興駅」「新興線」廃線痕跡探索は、3月4日でした。

恵比須町交差点を「新興駅前」方向に進みます。

旧新興駅方向を望む。左手には、すっかり朽ちた商店(廃屋)がいくつか並んでいる。

旧新興駅方向を望む。左手には、すっかり朽ちた商店(廃屋)がいくつか並んでいる。

この裏手を貨物線が走っていた。飲み屋やラーメン屋の看板が店先に残っている。

この裏手を貨物線が走っていた。飲み屋やラーメン屋の看板が店先に残っている。

かつては廃線後の線路が残っていたが、今は雑草のみ。

かつては廃線後の線路が残っていたが、今は雑草のみ。

コンテナボックス施設。狭い敷地にコンテナがいくつか。そこに「恵比寿ヤード」という表示が。「ヤード」は、「操車場」のこと。かつてのこの付近の、華やかな貨物線時代の名残りのよう。

コンテナボックス施設。狭い敷地にコンテナがいくつか。そこに「恵比寿ヤード」という表示が。「ヤード」は、「操車場」のこと。かつてのこの付近の、華やかな貨物線時代の名残りのよう。

ほぼ直線で進んでいた。左側が廃線跡。

ほぼ直線で進んでいた。左側が廃線跡。

コンクリート製でつくられた土手。線路はすでになくなっている。

コンクリート製でつくられた土手。線路はすでになくなっている。

この土手を貨物列車が走っていた。

この土手を貨物列車が走っていた。

整地されたところと立ち入り禁止の柵の向こう、雑草の生い茂ったところ。

整地されたところと立ち入り禁止の柵の向こう、雑草の生い茂ったところ。

しばらく進むと、橋梁が残っていました。「布袋橋」脇。「大黒ふ頭」に関連してか、この地域には、「恵比須(寿)」「大黒」「布袋」「寿老」など七福神にちなんだおめでたい地名、橋名などがある(「宝町」というのも)。

しばらく進むと、橋梁が残っていました。「布袋橋」脇。「大黒ふ頭」に関連してか、この地域には、「恵比須(寿)」「大黒」「布袋」「寿老」など七福神にちなんだおめでたい地名、橋名などがある(「宝町」というのも)。

ちなみに「毘沙門」天、「弁財」天(七福神の中の紅一点)、「福禄寿」の3人(?)はない、と思う。

線路こそないものの、しっかりと残っている。

線路こそないものの、しっかりと残っている。

この直線区間は「緑道」として整備される予定になっている。この橋梁はどのように残すのだろうか?

この直線区間は「緑道」として整備される予定になっている。この橋梁はどのように残すのだろうか?

この先は、つる性の雑草の生い茂ったままの箇所。運河の向こうに見えるのは、「日産横浜工場」の広大な敷地。

この先は、つる性の雑草の生い茂ったままの箇所。運河の向こうに見えるのは、「日産横浜工場」の広大な敷地。

来た道を振り返る(「恵比須交差点」方向)。

来た道を振り返る(「恵比須交差点」方向)。

旧新興駅方向を望む。左手には、すっかり朽ちた商店(廃屋)がいくつか並んでいる。

旧新興駅方向を望む。左手には、すっかり朽ちた商店(廃屋)がいくつか並んでいる。 この裏手を貨物線が走っていた。飲み屋やラーメン屋の看板が店先に残っている。

この裏手を貨物線が走っていた。飲み屋やラーメン屋の看板が店先に残っている。 かつては廃線後の線路が残っていたが、今は雑草のみ。

かつては廃線後の線路が残っていたが、今は雑草のみ。 コンテナボックス施設。狭い敷地にコンテナがいくつか。そこに「恵比寿ヤード」という表示が。「ヤード」は、「操車場」のこと。かつてのこの付近の、華やかな貨物線時代の名残りのよう。

コンテナボックス施設。狭い敷地にコンテナがいくつか。そこに「恵比寿ヤード」という表示が。「ヤード」は、「操車場」のこと。かつてのこの付近の、華やかな貨物線時代の名残りのよう。 ほぼ直線で進んでいた。左側が廃線跡。

ほぼ直線で進んでいた。左側が廃線跡。 コンクリート製でつくられた土手。線路はすでになくなっている。

コンクリート製でつくられた土手。線路はすでになくなっている。 この土手を貨物列車が走っていた。

この土手を貨物列車が走っていた。 整地されたところと立ち入り禁止の柵の向こう、雑草の生い茂ったところ。

整地されたところと立ち入り禁止の柵の向こう、雑草の生い茂ったところ。 しばらく進むと、橋梁が残っていました。「布袋橋」脇。「大黒ふ頭」に関連してか、この地域には、「恵比須(寿)」「大黒」「布袋」「寿老」など七福神にちなんだおめでたい地名、橋名などがある(「宝町」というのも)。

しばらく進むと、橋梁が残っていました。「布袋橋」脇。「大黒ふ頭」に関連してか、この地域には、「恵比須(寿)」「大黒」「布袋」「寿老」など七福神にちなんだおめでたい地名、橋名などがある(「宝町」というのも)。ちなみに「毘沙門」天、「弁財」天(七福神の中の紅一点)、「福禄寿」の3人(?)はない、と思う。

線路こそないものの、しっかりと残っている。

線路こそないものの、しっかりと残っている。

この直線区間は「緑道」として整備される予定になっている。この橋梁はどのように残すのだろうか?

この直線区間は「緑道」として整備される予定になっている。この橋梁はどのように残すのだろうか? この先は、つる性の雑草の生い茂ったままの箇所。運河の向こうに見えるのは、「日産横浜工場」の広大な敷地。

この先は、つる性の雑草の生い茂ったままの箇所。運河の向こうに見えるのは、「日産横浜工場」の広大な敷地。

来た道を振り返る(「恵比須交差点」方向)。

来た道を振り返る(「恵比須交差点」方向)。

「安田運輸」の前の道路を横切り、カーブしながら「TVP」ビルの脇を抜けていく貨物線は、「恵比須運河」を越えて「昭和電工横浜事業所」の方へ進んでいきます。

「恵比須橋」北詰より南側を望む。右端に運河へ架かる橋梁が見える。

「恵比須橋」北詰より南側を望む。右端に運河へ架かる橋梁が見える。

すでに廃線になったが橋梁はしっかり残っている。

すでに廃線になったが橋梁はしっかり残っている。

↓のところ。中央が一段高くなっているのは、船舶の航行のためだろう。

↓のところ。中央が一段高くなっているのは、船舶の航行のためだろう。

「恵比須橋」南詰より望む。

「恵比須橋」南詰より望む。

貨物線は「昭和電工」を経由し、「神奈川産業道路」恵比須交差点付近を横切って中央正面を「新興駅」方向に向かった。路上にはまったく痕跡はないが、正面が廃線跡。

貨物線は「昭和電工」を経由し、「神奈川産業道路」恵比須交差点付近を横切って中央正面を「新興駅」方向に向かった。路上にはまったく痕跡はないが、正面が廃線跡。

「昭和電工」側。

「昭和電工」側。

細長い空き地に「なっていた。

細長い空き地に「なっていた。

歩道橋から望む。かつての線路跡。

歩道橋から望む。かつての線路跡。

「昭和電工体育館」という表示の敷地内に続いていた。

「昭和電工体育館」という表示の敷地内に続いていた。

産業道路・恵比須交差点を渡り、ひっきりなしにダンプカーが行き来し、路端には自家用車が駐車する広い通りを西に向かう。

道路に面した「昭和電工横浜事業所」内の少し奥まったところに、大きな自然石に彫られた「アルミニウム発祥の地」の碑があった。工場外の道路から。

道路に面した「昭和電工横浜事業所」内の少し奥まったところに、大きな自然石に彫られた「アルミニウム発祥の地」の碑があった。工場外の道路から。

しばらく進むと、道路上に線路が残っていました。

しばらく進むと、道路上に線路が残っていました。

ひっきりなしに通過するダンプカーなどの重さで路肩が削れている。

ひっきりなしに通過するダンプカーなどの重さで路肩が削れている。

道の真ん中を渡ってここまで続いている。

道の真ん中を渡ってここまで続いている。

振り返って廃線跡(駐車場)を望む。道路の両側とも「昭和電工」事業所・工場。

振り返って廃線跡(駐車場)を望む。道路の両側とも「昭和電工」事業所・工場。

このままの状態でいつまで残っているのか?

このままの状態でいつまで残っているのか?

1970年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。↓の線路が、現役の頃の線路と思われる。

1970年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。↓の線路が、現役の頃の線路と思われる。

「恵比須橋」北詰より南側を望む。右端に運河へ架かる橋梁が見える。

「恵比須橋」北詰より南側を望む。右端に運河へ架かる橋梁が見える。 すでに廃線になったが橋梁はしっかり残っている。

すでに廃線になったが橋梁はしっかり残っている。 ↓のところ。中央が一段高くなっているのは、船舶の航行のためだろう。

↓のところ。中央が一段高くなっているのは、船舶の航行のためだろう。 「恵比須橋」南詰より望む。

「恵比須橋」南詰より望む。 貨物線は「昭和電工」を経由し、「神奈川産業道路」恵比須交差点付近を横切って中央正面を「新興駅」方向に向かった。路上にはまったく痕跡はないが、正面が廃線跡。

貨物線は「昭和電工」を経由し、「神奈川産業道路」恵比須交差点付近を横切って中央正面を「新興駅」方向に向かった。路上にはまったく痕跡はないが、正面が廃線跡。 「昭和電工」側。

「昭和電工」側。 細長い空き地に「なっていた。

細長い空き地に「なっていた。 歩道橋から望む。かつての線路跡。

歩道橋から望む。かつての線路跡。 「昭和電工体育館」という表示の敷地内に続いていた。

「昭和電工体育館」という表示の敷地内に続いていた。

産業道路・恵比須交差点を渡り、ひっきりなしにダンプカーが行き来し、路端には自家用車が駐車する広い通りを西に向かう。

道路に面した「昭和電工横浜事業所」内の少し奥まったところに、大きな自然石に彫られた「アルミニウム発祥の地」の碑があった。工場外の道路から。

道路に面した「昭和電工横浜事業所」内の少し奥まったところに、大きな自然石に彫られた「アルミニウム発祥の地」の碑があった。工場外の道路から。

しばらく進むと、道路上に線路が残っていました。

しばらく進むと、道路上に線路が残っていました。 ひっきりなしに通過するダンプカーなどの重さで路肩が削れている。

ひっきりなしに通過するダンプカーなどの重さで路肩が削れている。 道の真ん中を渡ってここまで続いている。

道の真ん中を渡ってここまで続いている。 振り返って廃線跡(駐車場)を望む。道路の両側とも「昭和電工」事業所・工場。

振り返って廃線跡(駐車場)を望む。道路の両側とも「昭和電工」事業所・工場。 このままの状態でいつまで残っているのか?

このままの状態でいつまで残っているのか?

1970年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。↓の線路が、現役の頃の線路と思われる。

1970年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。↓の線路が、現役の頃の線路と思われる。

「京浜工業地帯」。次々と造成された広大な埋立地。そこにある大企業・大工場のための専用貨物線がたくさん存在していましたが、すでにすべて廃止され、線路跡もなくなってきています。

日本の高度経済成長期を支え、発展し、今もなお活発に操業を行っている工場街の中に、埋もれた線路跡を探すことにしました。「京急新子安」下車の旅。

旧入江駅・新興駅付近。注:上方がJR・京急「新子安」駅方向。

旧入江駅・新興駅付近。注:上方がJR・京急「新子安」駅方向。

恵比須町交差点付近。

恵比須町交差点付近。

1970年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。「新興駅」付近。

1970年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。「新興駅」付近。

2010年代のようす。旧「新興駅」付近。

2010年代のようす。旧「新興駅」付近。

「旧入江駅(新興駅)」→「恵比須町交差点」→「新興駅」。というように歩きました。意外にも何カ所かまだ線路や橋梁などが残っていました。またかつての線路を彷彿させるような地点も・・・。

概念図(「Wikipedia」より)に赤い線と○を入れてある。赤い線が「新興線」。

概念図(「Wikipedia」より)に赤い線と○を入れてある。赤い線が「新興線」。

最盛期の1970年代には25社30本の専用線が接続していたが、鉄道貨物輸送の衰退に伴い貨物取扱量が減少、2000年に昭和電工横浜事業所の専用線が廃止、最後まで残っていた内外輸送横浜支店の専用線も2002年に廃止され、貨物列車の発着が無くなった。

《接続していた専用線》

主なもの、旧入江駅(のち「新興駅」に吸収)方面から順。

・昭和電工横浜事業所 専用線 2000年(平成15年)3月17日まで塩尻駅へのアルミナ輸送があったが、トラック輸送に転換され廃止された。

・日新運輸倉庫(現・日新)神奈川埠頭倉庫 専用線 昭和電工線から分岐していた。

・日本石油精製(現・JX日鉱日石エネルギー)横浜製油所第三工場 専用線

・日本石油精製(現・JX日鉱日石エネルギー)横浜製油所第四工場 専用線 上記2路線は、1985年ごろまでベンゼン等の石油製品の発送があった。

・日本アスベスト(現・ニチアス)鶴見工場 専用線

・昭和産業鶴見工場 専用線

・横浜市中央卸売市場食肉市場 専用線

・内外輸送横浜支店 専用線 2002年までメタノールなどのアルコールの取り扱いがあった。

新興駅の基部の操車場から産業道路沿いに南下する構内側線もあり、そこから分岐する専用線。

・味の素製油(現・J-オイルミルズ)横浜工場 専用線

・日産自動車横浜工場 専用線

・日東化学工業(現・三菱レイヨン)横浜事業所 専用線

・保土谷化学工業横浜工場 専用線

・大阪セメント横浜工場(現・住友大阪セメント鶴見サービスステーション)専用線

・三菱セメント(現・宇部三菱セメント鶴見サービスステーション)専用線 上記2路線は、保土谷化学工業線から分岐していた。

・アジア石油(現・コスモ石油)横浜製油所専用線

・大東タンクターミナル 専用線 アジア石油線から分岐し、埠頭の最南端へ伸びていた。

新興駅構内となった後も旧入江駅から分岐する専用線

・日本石油精製(現・JX日鉱日石エネルギー)横浜製油所第一工場 専用線 1999年(平成11年)10月までパラフィンを発送していた。

新興駅前交差点と恵比須町交差点の間1.7キロメートルの廃線跡の約2ヘクタールは、横浜市が「貨物線の森緑道」として公園整備を進めている。(以上、「Wikipedia」参照)

旧入江駅・新興駅跡。右の線路は、「高島(貨物)線」(鶴見~東高島~桜木町)。すっかり整地され、駐車場、さらにその奥は「京急バス新子安営業所」の大きな敷地になっている。

旧入江駅・新興駅跡。右の線路は、「高島(貨物)線」(鶴見~東高島~桜木町)。すっかり整地され、駐車場、さらにその奥は「京急バス新子安営業所」の大きな敷地になっている。

2007年当時の写真(「Wipedia」より)。

2007年当時の写真(「Wipedia」より)。

↓が「京急バス営業所」の建物。その手前に駅舎があった?

↓が「京急バス営業所」の建物。その手前に駅舎があった?

駐車スペースから手前の空地部分は、かつての線路跡。

駐車スペースから手前の空地部分は、かつての線路跡。

駅舎のあった付近を振り返る。芝生の部分はかつては線路だった。

駅舎のあった付近を振り返る。芝生の部分はかつては線路だった。

目の前を貨物列車が通過する。

目の前を貨物列車が通過する。

線路が残っていました。「安田運輸」の正面。

線路が残っていました。「安田運輸」の正面。

大型の車が頻繁に通る広い道路を横切っている。

大型の車が頻繁に通る広い道路を横切っている。

その先は専用線としてそのまま残っている。

その先は専用線としてそのまま残っている。

建物と建物の間をカーブしながら進んでいる。立ち入り禁止の柵も簡易なので、そのまま進んで行けそうだったが。

建物と建物の間をカーブしながら進んでいる。立ち入り禁止の柵も簡易なので、そのまま進んで行けそうだったが。

現役の線路のような雰囲気。

現役の線路のような雰囲気。

そこから振り返って旧入江駅(新興駅)跡方向を望む。左手が「安田運輸」。

そこから振り返って旧入江駅(新興駅)跡方向を望む。左手が「安田運輸」。

日本の高度経済成長期を支え、発展し、今もなお活発に操業を行っている工場街の中に、埋もれた線路跡を探すことにしました。「京急新子安」下車の旅。

旧入江駅・新興駅付近。注:上方がJR・京急「新子安」駅方向。

旧入江駅・新興駅付近。注:上方がJR・京急「新子安」駅方向。

恵比須町交差点付近。

恵比須町交差点付近。

1970年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。「新興駅」付近。

1970年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。「新興駅」付近。

2010年代のようす。旧「新興駅」付近。

2010年代のようす。旧「新興駅」付近。「旧入江駅(新興駅)」→「恵比須町交差点」→「新興駅」。というように歩きました。意外にも何カ所かまだ線路や橋梁などが残っていました。またかつての線路を彷彿させるような地点も・・・。

概念図(「Wikipedia」より)に赤い線と○を入れてある。赤い線が「新興線」。

概念図(「Wikipedia」より)に赤い線と○を入れてある。赤い線が「新興線」。最盛期の1970年代には25社30本の専用線が接続していたが、鉄道貨物輸送の衰退に伴い貨物取扱量が減少、2000年に昭和電工横浜事業所の専用線が廃止、最後まで残っていた内外輸送横浜支店の専用線も2002年に廃止され、貨物列車の発着が無くなった。

《接続していた専用線》

主なもの、旧入江駅(のち「新興駅」に吸収)方面から順。

・昭和電工横浜事業所 専用線 2000年(平成15年)3月17日まで塩尻駅へのアルミナ輸送があったが、トラック輸送に転換され廃止された。

・日新運輸倉庫(現・日新)神奈川埠頭倉庫 専用線 昭和電工線から分岐していた。

・日本石油精製(現・JX日鉱日石エネルギー)横浜製油所第三工場 専用線

・日本石油精製(現・JX日鉱日石エネルギー)横浜製油所第四工場 専用線 上記2路線は、1985年ごろまでベンゼン等の石油製品の発送があった。

・日本アスベスト(現・ニチアス)鶴見工場 専用線

・昭和産業鶴見工場 専用線

・横浜市中央卸売市場食肉市場 専用線

・内外輸送横浜支店 専用線 2002年までメタノールなどのアルコールの取り扱いがあった。

新興駅の基部の操車場から産業道路沿いに南下する構内側線もあり、そこから分岐する専用線。

・味の素製油(現・J-オイルミルズ)横浜工場 専用線

・日産自動車横浜工場 専用線

・日東化学工業(現・三菱レイヨン)横浜事業所 専用線

・保土谷化学工業横浜工場 専用線

・大阪セメント横浜工場(現・住友大阪セメント鶴見サービスステーション)専用線

・三菱セメント(現・宇部三菱セメント鶴見サービスステーション)専用線 上記2路線は、保土谷化学工業線から分岐していた。

・アジア石油(現・コスモ石油)横浜製油所専用線

・大東タンクターミナル 専用線 アジア石油線から分岐し、埠頭の最南端へ伸びていた。

新興駅構内となった後も旧入江駅から分岐する専用線

・日本石油精製(現・JX日鉱日石エネルギー)横浜製油所第一工場 専用線 1999年(平成11年)10月までパラフィンを発送していた。

新興駅前交差点と恵比須町交差点の間1.7キロメートルの廃線跡の約2ヘクタールは、横浜市が「貨物線の森緑道」として公園整備を進めている。(以上、「Wikipedia」参照)

旧入江駅・新興駅跡。右の線路は、「高島(貨物)線」(鶴見~東高島~桜木町)。すっかり整地され、駐車場、さらにその奥は「京急バス新子安営業所」の大きな敷地になっている。

旧入江駅・新興駅跡。右の線路は、「高島(貨物)線」(鶴見~東高島~桜木町)。すっかり整地され、駐車場、さらにその奥は「京急バス新子安営業所」の大きな敷地になっている。 2007年当時の写真(「Wipedia」より)。

2007年当時の写真(「Wipedia」より)。 ↓が「京急バス営業所」の建物。その手前に駅舎があった?

↓が「京急バス営業所」の建物。その手前に駅舎があった? 駐車スペースから手前の空地部分は、かつての線路跡。

駐車スペースから手前の空地部分は、かつての線路跡。 駅舎のあった付近を振り返る。芝生の部分はかつては線路だった。

駅舎のあった付近を振り返る。芝生の部分はかつては線路だった。 目の前を貨物列車が通過する。

目の前を貨物列車が通過する。 線路が残っていました。「安田運輸」の正面。

線路が残っていました。「安田運輸」の正面。 大型の車が頻繁に通る広い道路を横切っている。

大型の車が頻繁に通る広い道路を横切っている。 その先は専用線としてそのまま残っている。

その先は専用線としてそのまま残っている。 建物と建物の間をカーブしながら進んでいる。立ち入り禁止の柵も簡易なので、そのまま進んで行けそうだったが。

建物と建物の間をカーブしながら進んでいる。立ち入り禁止の柵も簡易なので、そのまま進んで行けそうだったが。

現役の線路のような雰囲気。

現役の線路のような雰囲気。 そこから振り返って旧入江駅(新興駅)跡方向を望む。左手が「安田運輸」。

そこから振り返って旧入江駅(新興駅)跡方向を望む。左手が「安田運輸」。