(10:44)いよいよ勝沼の町に入ります。

「大善寺」。

このお寺は別名ぶどう寺と言って、甲州ブドウ発祥の地です。奈良時代、当地で修行中のお坊さんの夢の中に、ブドウを持った薬師如来が現れたため、ブドウの作り方を村人に教え、この地方にブドウ作りが盛んになったとの言い伝えがあるようです。

「東京から118㎞」ポスト。

柏尾の交差点。旧道は「国道」から右に入っていきます。

柏尾の交差点。旧道は「国道」から右に入っていきます。

さっそく沿道にはぶどう園が軒を連ねています。

(10:57)「国見坂」の標示。

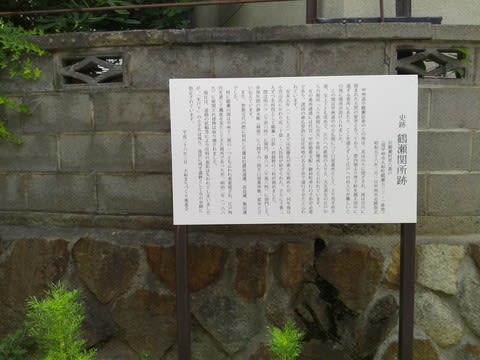

元和7年(1621)甲州街道の往還筋の地名として定められた。

行く先を望む。

行く先を望む。

収穫前ですが、見事なぶどう棚。

収穫前ですが、見事なぶどう棚。

黒塀の続く建物が左手に。「ワイン民宿鈴木園」。

19世紀建築の古民家にアンティーク家具をしつらえた和洋折衷の宿です。

ご朝食は薪ストーブのある食堂で。長年をかけて園主が収集したアンティークギャラリーと地下ワインセラーもお楽しみ下さい。

(「じゃらんネット」より)

(11:02)「上行寺前」交差点。

勝沼宿は元々甲斐武田氏の一族の勝沼氏により開かれた町で1618年(元和4年)に宿場に指定されました、1686年(貞亭3年)には上町、仲町、下町、横町、上新町、下新町に町割りがなされています。

1843年(天保14年)には、家屋192軒、本陣1軒、脇本陣2軒、旅籠屋23軒、問屋場1軒と比較的規模の大きい宿場で、この辺りの経済の中心地でした。

右手に「勝沼宿脇本陣跡」標柱。

右手に「勝沼宿脇本陣跡」標柱。

(11:08)「上町」の交差点を過ぎて右側には「勝沼本陣」跡。「槍掛けの松」碑。

本陣に大名、公家などが泊まると槍を立て掛けた松。

ぶどうで栄えたこの宿場町には、旧道らしい立派な商家建物が並んでいます。

勝沼宿仲松屋

勝沼宿仲町の仲松屋住宅は、江戸時代後期の主屋を中心とした東屋敷と明治時代の建築を中心とした西屋敷の二軒分の商家建築から成る。東屋敷の主屋は北西隅に帳場を置く田の字型を基本とした、板葺、二階建建築で、通り土間を挟み明治後期に一階を座敷として建てられて脇蔵(通り蔵)、坪庭、風呂、厠、味噌蔵から構成されている。

西屋敷は帳場と居間を別棟とした主屋と坪庭、会所、蔵屋敷などから構成されている。

東西両屋敷群は江戸時代後期から、明治時代の勝沼宿の建築を知る上で貴重である。

勝沼町 教育委員会

三階建ての蔵。修復工事中。

三階建ての蔵。修復工事中。

旧田中銀行社屋 国登録有形文化財

明治30年代前半に勝沼郵便電信局舎として建てられた洋風の建物。大正9年より昭和7年ごろまで「山梨田中銀行」の社屋として利用されていました。

外壁は砂漆喰を用いた石積み意匠、玄関の柱や菱組天井、二階のベランダ、引き上げ窓、彩色木目扉、階段などに洋風建築の名残があります。建物内はその後の変遷でだいぶ間仕切り等変更されていますが、落ち着いた室内になっています。

また、建物の背後には銀行時代に建てられた、扉に「山梨田中銀行」の名が鮮やかに残るレンガ外装の土蔵があります。

勝沼町 教育委員会

(11:13)ここまで炎天下の中を歩いてきたので、休ませてもらおうと中に入りました。中から70代後半の方が現れ、この建物の歴史や勝沼宿の変遷などお話を伺いながら、おにぎりを。その方もコンビニ弁当を広げて一緒に食事。飲み物も出してもらいました。

「今日は暑いから誰も来ないよ」「無理しない方がいいよ」「東京や横浜の人が多くくるね」

「8月のお盆の頃はけっこうにぎやかだよ」「鉄道が遠いので昔と同じような街並みだよ」

「戦時中は北白川宮様が疎開してたり、他にもけっこう偉い人も来ていたよ」

「なんてたってワインはおいしいさ、でも、飲み過ぎると腰に来て立てなくなっちゃう。昔は飲み過ぎて足を取られて道路で寝転んでいる人もいたね」

などとけっこう長話。入ってくる風が涼しくて何よりです。

1階は銀行当寺のカウンター風。棚には台帳や計算機などが置かれています。手動でゼンマイを回して音を出す蓄音機なども。残念ながら取っ手がなくなったので回すことはできなくなっていますが。

「この辺りでは蚕もやっていたんで、出荷する繭を担保にして金を貸したりしていたんだね、保管するための倉庫もあった」・・・

「大善寺」。

このお寺は別名ぶどう寺と言って、甲州ブドウ発祥の地です。奈良時代、当地で修行中のお坊さんの夢の中に、ブドウを持った薬師如来が現れたため、ブドウの作り方を村人に教え、この地方にブドウ作りが盛んになったとの言い伝えがあるようです。

「東京から118㎞」ポスト。

柏尾の交差点。旧道は「国道」から右に入っていきます。

柏尾の交差点。旧道は「国道」から右に入っていきます。さっそく沿道にはぶどう園が軒を連ねています。

(10:57)「国見坂」の標示。

元和7年(1621)甲州街道の往還筋の地名として定められた。

行く先を望む。

行く先を望む。 収穫前ですが、見事なぶどう棚。

収穫前ですが、見事なぶどう棚。黒塀の続く建物が左手に。「ワイン民宿鈴木園」。

19世紀建築の古民家にアンティーク家具をしつらえた和洋折衷の宿です。

ご朝食は薪ストーブのある食堂で。長年をかけて園主が収集したアンティークギャラリーと地下ワインセラーもお楽しみ下さい。

(「じゃらんネット」より)

(11:02)「上行寺前」交差点。

勝沼宿は元々甲斐武田氏の一族の勝沼氏により開かれた町で1618年(元和4年)に宿場に指定されました、1686年(貞亭3年)には上町、仲町、下町、横町、上新町、下新町に町割りがなされています。

1843年(天保14年)には、家屋192軒、本陣1軒、脇本陣2軒、旅籠屋23軒、問屋場1軒と比較的規模の大きい宿場で、この辺りの経済の中心地でした。

右手に「勝沼宿脇本陣跡」標柱。

右手に「勝沼宿脇本陣跡」標柱。

(11:08)「上町」の交差点を過ぎて右側には「勝沼本陣」跡。「槍掛けの松」碑。

本陣に大名、公家などが泊まると槍を立て掛けた松。

ぶどうで栄えたこの宿場町には、旧道らしい立派な商家建物が並んでいます。

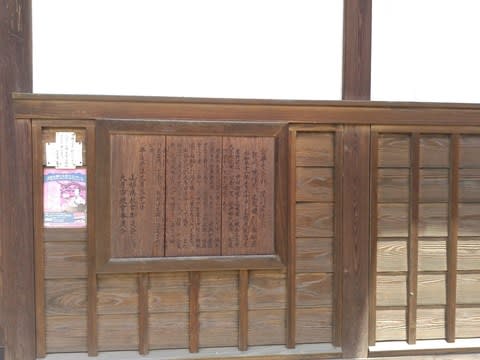

勝沼宿仲松屋

勝沼宿仲町の仲松屋住宅は、江戸時代後期の主屋を中心とした東屋敷と明治時代の建築を中心とした西屋敷の二軒分の商家建築から成る。東屋敷の主屋は北西隅に帳場を置く田の字型を基本とした、板葺、二階建建築で、通り土間を挟み明治後期に一階を座敷として建てられて脇蔵(通り蔵)、坪庭、風呂、厠、味噌蔵から構成されている。

西屋敷は帳場と居間を別棟とした主屋と坪庭、会所、蔵屋敷などから構成されている。

東西両屋敷群は江戸時代後期から、明治時代の勝沼宿の建築を知る上で貴重である。

勝沼町 教育委員会

三階建ての蔵。修復工事中。

三階建ての蔵。修復工事中。

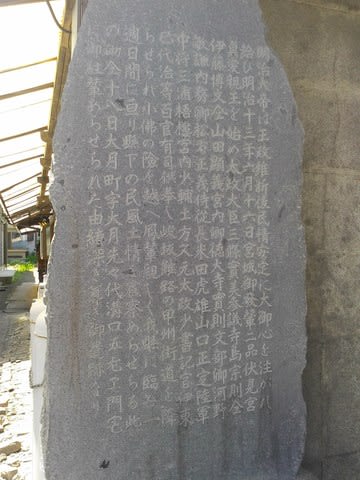

旧田中銀行社屋 国登録有形文化財

明治30年代前半に勝沼郵便電信局舎として建てられた洋風の建物。大正9年より昭和7年ごろまで「山梨田中銀行」の社屋として利用されていました。

外壁は砂漆喰を用いた石積み意匠、玄関の柱や菱組天井、二階のベランダ、引き上げ窓、彩色木目扉、階段などに洋風建築の名残があります。建物内はその後の変遷でだいぶ間仕切り等変更されていますが、落ち着いた室内になっています。

また、建物の背後には銀行時代に建てられた、扉に「山梨田中銀行」の名が鮮やかに残るレンガ外装の土蔵があります。

勝沼町 教育委員会

(11:13)ここまで炎天下の中を歩いてきたので、休ませてもらおうと中に入りました。中から70代後半の方が現れ、この建物の歴史や勝沼宿の変遷などお話を伺いながら、おにぎりを。その方もコンビニ弁当を広げて一緒に食事。飲み物も出してもらいました。

「今日は暑いから誰も来ないよ」「無理しない方がいいよ」「東京や横浜の人が多くくるね」

「8月のお盆の頃はけっこうにぎやかだよ」「鉄道が遠いので昔と同じような街並みだよ」

「戦時中は北白川宮様が疎開してたり、他にもけっこう偉い人も来ていたよ」

「なんてたってワインはおいしいさ、でも、飲み過ぎると腰に来て立てなくなっちゃう。昔は飲み過ぎて足を取られて道路で寝転んでいる人もいたね」

などとけっこう長話。入ってくる風が涼しくて何よりです。

1階は銀行当寺のカウンター風。棚には台帳や計算機などが置かれています。手動でゼンマイを回して音を出す蓄音機なども。残念ながら取っ手がなくなったので回すことはできなくなっていますが。

「この辺りでは蚕もやっていたんで、出荷する繭を担保にして金を貸したりしていたんだね、保管するための倉庫もあった」・・・

右手の山の上にかっつての国鉄時代の旧トンネル跡。勝沼ではそうしたトンネルを利用してワインの貯蔵庫にしているそうです。

右手の山の上にかっつての国鉄時代の旧トンネル跡。勝沼ではそうしたトンネルを利用してワインの貯蔵庫にしているそうです。

横断歩道を振り返って見たところ

横断歩道を振り返って見たところ

HPより)

HPより)

「柏尾坂の馬頭観音」。

「柏尾坂の馬頭観音」。 「柏尾戦争」を伝える錦絵

「柏尾戦争」を伝える錦絵 「柏尾の戦い」。

「柏尾の戦い」。

宿内を振り返って望む。

宿内を振り返って望む。

HPより)

HPより) 「甲州街道 駒飼宿」碑。

「甲州街道 駒飼宿」碑。

トンネルの向こうは「甲斐大和」方面。

トンネルの向こうは「甲斐大和」方面。

振り返って望む。

振り返って望む。

崩れた道筋にはロープが。

崩れた道筋にはロープが。

しっかりした道。

しっかりした道。

遊歩道から県道方向を望む(9:32)。

遊歩道から県道方向を望む(9:32)。

HPより拝借。

HPより拝借。

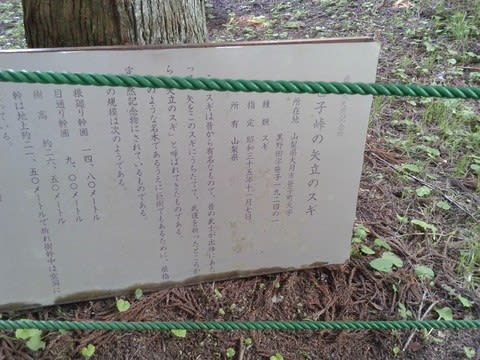

細い尾根伝い。(10:10)

細い尾根伝い。(10:10)

「笹子峠」方向。

「笹子峠」方向。

「国道」から左手に入る。

「国道」から左手に入る。

「笹子川橋」(「国道20号線」)。

「笹子川橋」(「国道20号線」)。 「旧笹子橋」(車両通行禁止)。

「旧笹子橋」(車両通行禁止)。

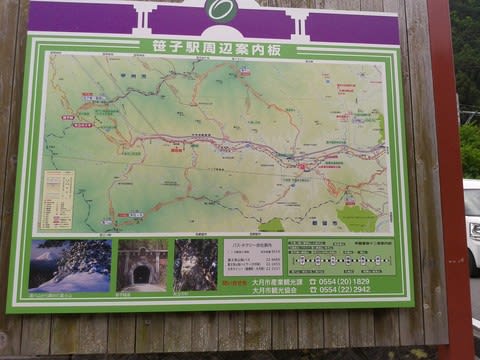

「観光案内板」。

「観光案内板」。

「江戸より25里」。

「江戸より25里」。

(12:53)「立河原」バス停。右奥は「中央道」。

(12:53)「立河原」バス停。右奥は「中央道」。

「庚申塚」。

「庚申塚」。

宿内を振り返る。

宿内を振り返る。

「ヤマザキYショップ」のところで、国道に復帰。

「ヤマザキYショップ」のところで、国道に復帰。

(13:21)「伝説立石坂の立石」案内杭。

(13:21)「伝説立石坂の立石」案内杭。

「古久屋」という表示。

「古久屋」という表示。

「大月市立初狩小学校」。

「大月市立初狩小学校」。

旧道?

旧道?

HPより)

HPより)

「山本周五郎生誕之地碑」。

「山本周五郎生誕之地碑」。

オトリの鮎。

オトリの鮎。

HPより)

HPより)

(10:33)「東京から96㎞」ポスト。

(10:33)「東京から96㎞」ポスト。

(10:53)「東京から97㎞」ポスト。

(10:53)「東京から97㎞」ポスト。

HPより)

HPより)

右奥から歩いてきました。

右奥から歩いてきました。

城塞のようにそそり立つ「大月東中」校庭。

城塞のようにそそり立つ「大月東中」校庭。

「第五甲州街道踏切」。

「第五甲州街道踏切」。

「厄王大権現」。

「厄王大権現」。