このところ、土日に所用があってなかなか遠出できません。今回、久々の「甲州街道」。

11月11日(土)。富士見町周辺。朝方までかなり強い風雨だったようですが、着く頃にはすっかりおさまって(北海道や東北は大変なようす)、快晴。西南の風が吹き荒れ、歩くのにはいささか苦労。しかし、すっかり吹き払われた風情の下、紅葉もちょうど見頃を迎えています。

「富士見駅」からタクシーで「台ケ原宿」まで。若い女性の運転手さん。今年の夏も秋も天候不順で観光客もさっぱり。やっと落ち着いてきたかなと思ったら、まもなく冬化粧です、と。

(9:53)「台ケ原宿」。

(9:53)「台ケ原宿」。

日本の道百選・甲州街道

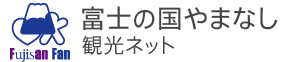

台ヶ原宿の歴史と由来

台ヶ原宿の起源は明らかでありませんが、甲斐国志に「甲州道中の宿場なり、古道は辺見筋の渋沢より此に次ぐ・・・」とあり、台ヶ原は甲州街道の設定以前から交通集落としての機能を果たしていたと考えられます。

元和4年(1618年)に甲州街道に宿請が申し渡されたので、この頃台ヶ原宿も宿場として整備拡充されていったと考えるのが一般的です。

台ヶ原宿は江戸への里程四十三里十町余、韮崎宿へ四里、隣の教来石宿へ一里十四町、江戸より数えて四十番目、宿内の町並みは東西九町半の位置になり、天保14年の宿村大概帳によれば、人口670人、家数153(加宿共)とされています。

●本 陣 宿中にあり、建坪97坪余、門構え、玄関付き、1軒

●脇本陣 当時は無く宿役人の家において勤める

●問屋場 宿の中程にあり、問屋、年寄、馬指、各1人が勤める

●旅 籠 宿内14軒、大1、中6軒、小7軒、木賃宿1

●郷 倉 宿内1ヶ所

●一里塚 宿内1ヶ所 木立無之

・・・

白州町 台ヶ原宿景観形成推進委員会

国道建設から免れ、宿場らしい古い街並みを残す。

立場跡と共同井戸跡

◎立場跡

立場は宿駅の出入り口にあり、旅人・籠かき・人足・伝馬などが休憩する掛け茶屋であった。建坪が42坪で、時には旅籠としても利用されていた。

◎共同井戸跡

昔は、湧き水や川水などが生活用水として利用されていたが、衛生面から井戸を掘って、共同で維持・管理し、数戸から十数戸が利用していた。当初は、つるべ式の揚水施設であったが、後に揚水ポンプが導入され便利になった。・・・しかし、昭和30年から白州町になり全戸に町水道がふきゅうしたので、各所にあった共同井戸は廃止されるようになった。

⑭旧本陣跡。

大名が陣を敷いた場所というところから、大名級の者が宿泊した所である。したがって、規模は広大であり、門を建て玄関を設け、上段の間を有することで一般の旅籠と区別され、一般の旅籠には許されない書院造りの建築様式であった。

天明2年の記録に、敷地は間口18間、奥行き19間の351坪で建坪は92坪であった。

⑬秋葉大権現常夜石灯籠の由来

往年、台ヶ原宿が火災と水害に見舞われたことに起因して、慶應3年「秋月講」というグループが誕生し、防火を念願して「秋葉大権現」の石灯籠を旧小松家(本陣)屋敷跡に建立して、大火の防火を祈願した。・・・

街並みを望む。

日本の道100選は、1986年、道の日制定を記念して旧建設省が日本の特徴ある優れた道104を選定したもので、東海道では瀬田の大橋、中山道は安中の杉並木などありました。甲州街道ではここ台ヶ原の宿場町が選ばれています。

甲州街道の宿場町・台ヶ原宿

往時の脇本陣、旅籠屋、問屋場の原形を残しており、江戸時代の宿駅としての盛況がうかがわれる。国道二十号バイパスの建設により、現在は生活道路となっている。・・・

その先、郷倉跡、高札場跡の説明板があります。

⑨郷倉跡

毎年の生産物より一定量を備蓄して、非常の時に対応するために造られた備蓄庫であり、囲い籾(古いもの)は、新しいものに取り換えられた。

文化3年の記録に「壱ヶ所貯穀有之」と記され、凶作の時に時価をもって極難の者に分売したとある。また、明和4年には郷御蔵壱ヶ所、二間に三間の建物で敷地は除地であった。慶應2年の大凶作、嘉永7年の大地震のときに旧穀を借り受けたという。・・・

⑪高札場跡

幕府からの命令を板の札に墨で書いて掲示した場所で、幕府の権威を人々に認識させる役割を果たしていた。

文化3年の記録によると、その大きさは高さ二間余、長さ三間、横七尺であった。

「七賢」。

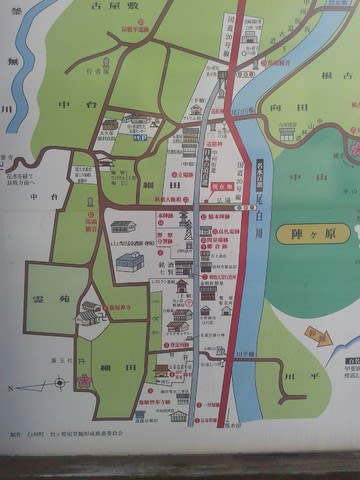

「甲州台ヶ原見て歩きMAP」。

「甲州台ヶ原見て歩きMAP」。

竹林の七賢

中国,3世紀後半に河南省の竹林に集って遊んだ阮籍(げんせき),王戎(おうじゅう),山濤(さんとう),向秀(しょうしゅう),嵆康(けいこう),劉伶(りゅうれい),阮咸(げんかん)の 7人をさす。彼らは,老荘道家の思想(→老荘思想,道家)の影響を受けて,礼教を軽視し,世俗に背を向けて,竹林で気ままな生活を送ったと伝えられる。虚無厭世家の集団ともいわれ,清談の象徴的人物とみなされている。しかし,そのような見方は,西晋(→晋)の滅亡の原因を道家思想に転嫁しようとしたときに生まれた虚構の伝説である。実際には,七賢の大部分は高級官僚としての定職にあったのであり,竹林に遊んだという史実は見出せず,タケの林は北中国には存在しない。しかし,後世になると,世俗のわずらわしさから逃れて生きた賢者の集団として,中国人の生き方の一つの理想像となった。

明治13年、明治天皇山梨ご巡幸の際、北原家母屋奥座敷4間がご宿泊所「行在所」に指定され、ご一泊賜る栄誉に浴しております。また、奥座敷には高遠藩内藤駿河守より拝領、立川専四朗富種作の透かし彫りによる「竹林の七賢人」の欄間一対が残されており、酒銘「七賢」の由来にもなっております。

(「七賢」醸造元「山梨銘醸」HPより)

まだ10時というのに、お客さんが続々と見えています。

「問屋場」跡。

「問屋場」跡。

「七賢」の向かいには「金精軒」。有名な信玄餅の元祖のお店。ここにも観光客が訪れています。

登記所跡

この登記所は、明治24年2月甲府区裁判所若神子出張所の管轄のうち、菅原村外十ヶ村を分離し、管轄するために開庁された。

はじめは、龍福寺の庫裡を借りて庁舎としたが、その後、民間の個人宅を借りて業務を行ってきた。しかし、大正元年12月に庁舎が新築落成し、以来業務を行ってきた。その後の機構改革により、大正10年7月より現在の白州町と武川村をその管轄としたが、昭和50年3月韮崎出張所に統合され廃所になった。

(10:05)甲州街道一里塚跡碑。

日本橋から43里目。

「つるや旅館」の手前。旧館があります。右から左へ、「津留や諸国旅人御宿鶴屋」とあります。

向かう先を望む。

国道に出る手前、右手にある火の見櫓のところを右に折れます。

(10:13)この先、白須の集落に入ります。

11月11日(土)。富士見町周辺。朝方までかなり強い風雨だったようですが、着く頃にはすっかりおさまって(北海道や東北は大変なようす)、快晴。西南の風が吹き荒れ、歩くのにはいささか苦労。しかし、すっかり吹き払われた風情の下、紅葉もちょうど見頃を迎えています。

「富士見駅」からタクシーで「台ケ原宿」まで。若い女性の運転手さん。今年の夏も秋も天候不順で観光客もさっぱり。やっと落ち着いてきたかなと思ったら、まもなく冬化粧です、と。

(9:53)「台ケ原宿」。

(9:53)「台ケ原宿」。日本の道百選・甲州街道

台ヶ原宿の歴史と由来

台ヶ原宿の起源は明らかでありませんが、甲斐国志に「甲州道中の宿場なり、古道は辺見筋の渋沢より此に次ぐ・・・」とあり、台ヶ原は甲州街道の設定以前から交通集落としての機能を果たしていたと考えられます。

元和4年(1618年)に甲州街道に宿請が申し渡されたので、この頃台ヶ原宿も宿場として整備拡充されていったと考えるのが一般的です。

台ヶ原宿は江戸への里程四十三里十町余、韮崎宿へ四里、隣の教来石宿へ一里十四町、江戸より数えて四十番目、宿内の町並みは東西九町半の位置になり、天保14年の宿村大概帳によれば、人口670人、家数153(加宿共)とされています。

●本 陣 宿中にあり、建坪97坪余、門構え、玄関付き、1軒

●脇本陣 当時は無く宿役人の家において勤める

●問屋場 宿の中程にあり、問屋、年寄、馬指、各1人が勤める

●旅 籠 宿内14軒、大1、中6軒、小7軒、木賃宿1

●郷 倉 宿内1ヶ所

●一里塚 宿内1ヶ所 木立無之

・・・

白州町 台ヶ原宿景観形成推進委員会

国道建設から免れ、宿場らしい古い街並みを残す。

立場跡と共同井戸跡

◎立場跡

立場は宿駅の出入り口にあり、旅人・籠かき・人足・伝馬などが休憩する掛け茶屋であった。建坪が42坪で、時には旅籠としても利用されていた。

◎共同井戸跡

昔は、湧き水や川水などが生活用水として利用されていたが、衛生面から井戸を掘って、共同で維持・管理し、数戸から十数戸が利用していた。当初は、つるべ式の揚水施設であったが、後に揚水ポンプが導入され便利になった。・・・しかし、昭和30年から白州町になり全戸に町水道がふきゅうしたので、各所にあった共同井戸は廃止されるようになった。

⑭旧本陣跡。

大名が陣を敷いた場所というところから、大名級の者が宿泊した所である。したがって、規模は広大であり、門を建て玄関を設け、上段の間を有することで一般の旅籠と区別され、一般の旅籠には許されない書院造りの建築様式であった。

天明2年の記録に、敷地は間口18間、奥行き19間の351坪で建坪は92坪であった。

⑬秋葉大権現常夜石灯籠の由来

往年、台ヶ原宿が火災と水害に見舞われたことに起因して、慶應3年「秋月講」というグループが誕生し、防火を念願して「秋葉大権現」の石灯籠を旧小松家(本陣)屋敷跡に建立して、大火の防火を祈願した。・・・

街並みを望む。

日本の道100選は、1986年、道の日制定を記念して旧建設省が日本の特徴ある優れた道104を選定したもので、東海道では瀬田の大橋、中山道は安中の杉並木などありました。甲州街道ではここ台ヶ原の宿場町が選ばれています。

甲州街道の宿場町・台ヶ原宿

往時の脇本陣、旅籠屋、問屋場の原形を残しており、江戸時代の宿駅としての盛況がうかがわれる。国道二十号バイパスの建設により、現在は生活道路となっている。・・・

その先、郷倉跡、高札場跡の説明板があります。

⑨郷倉跡

毎年の生産物より一定量を備蓄して、非常の時に対応するために造られた備蓄庫であり、囲い籾(古いもの)は、新しいものに取り換えられた。

文化3年の記録に「壱ヶ所貯穀有之」と記され、凶作の時に時価をもって極難の者に分売したとある。また、明和4年には郷御蔵壱ヶ所、二間に三間の建物で敷地は除地であった。慶應2年の大凶作、嘉永7年の大地震のときに旧穀を借り受けたという。・・・

⑪高札場跡

幕府からの命令を板の札に墨で書いて掲示した場所で、幕府の権威を人々に認識させる役割を果たしていた。

文化3年の記録によると、その大きさは高さ二間余、長さ三間、横七尺であった。

「七賢」。

「甲州台ヶ原見て歩きMAP」。

「甲州台ヶ原見て歩きMAP」。竹林の七賢

中国,3世紀後半に河南省の竹林に集って遊んだ阮籍(げんせき),王戎(おうじゅう),山濤(さんとう),向秀(しょうしゅう),嵆康(けいこう),劉伶(りゅうれい),阮咸(げんかん)の 7人をさす。彼らは,老荘道家の思想(→老荘思想,道家)の影響を受けて,礼教を軽視し,世俗に背を向けて,竹林で気ままな生活を送ったと伝えられる。虚無厭世家の集団ともいわれ,清談の象徴的人物とみなされている。しかし,そのような見方は,西晋(→晋)の滅亡の原因を道家思想に転嫁しようとしたときに生まれた虚構の伝説である。実際には,七賢の大部分は高級官僚としての定職にあったのであり,竹林に遊んだという史実は見出せず,タケの林は北中国には存在しない。しかし,後世になると,世俗のわずらわしさから逃れて生きた賢者の集団として,中国人の生き方の一つの理想像となった。

明治13年、明治天皇山梨ご巡幸の際、北原家母屋奥座敷4間がご宿泊所「行在所」に指定され、ご一泊賜る栄誉に浴しております。また、奥座敷には高遠藩内藤駿河守より拝領、立川専四朗富種作の透かし彫りによる「竹林の七賢人」の欄間一対が残されており、酒銘「七賢」の由来にもなっております。

(「七賢」醸造元「山梨銘醸」HPより)

まだ10時というのに、お客さんが続々と見えています。

「問屋場」跡。

「問屋場」跡。 「七賢」の向かいには「金精軒」。有名な信玄餅の元祖のお店。ここにも観光客が訪れています。

登記所跡

この登記所は、明治24年2月甲府区裁判所若神子出張所の管轄のうち、菅原村外十ヶ村を分離し、管轄するために開庁された。

はじめは、龍福寺の庫裡を借りて庁舎としたが、その後、民間の個人宅を借りて業務を行ってきた。しかし、大正元年12月に庁舎が新築落成し、以来業務を行ってきた。その後の機構改革により、大正10年7月より現在の白州町と武川村をその管轄としたが、昭和50年3月韮崎出張所に統合され廃所になった。

(10:05)甲州街道一里塚跡碑。

日本橋から43里目。

「つるや旅館」の手前。旧館があります。右から左へ、「津留や諸国旅人御宿鶴屋」とあります。

向かう先を望む。

国道に出る手前、右手にある火の見櫓のところを右に折れます。

(10:13)この先、白須の集落に入ります。

「庚申塔」他。

「庚申塔」他。

屋号入りの表札。

屋号入りの表札。

「甲斐駒」の左に見えるのが「仙丈岳」。

「甲斐駒」の左に見えるのが「仙丈岳」。

清里高原。

清里高原。 HPより)

HPより)

いろんなバージョンがあるようです。でも、あまり飛び出すような場所ではなさそう。

いろんなバージョンがあるようです。でも、あまり飛び出すような場所ではなさそう。

左から鳳凰三山、仙丈、甲斐駒と一望。

左から鳳凰三山、仙丈、甲斐駒と一望。

落ち着いた家並みが続く。

落ち着いた家並みが続く。

「かかしの里」のモニュメント。左に「徳島堰」。

「かかしの里」のモニュメント。左に「徳島堰」。 (12:30)そこからの風景。

(12:30)そこからの風景。 「かかしの里」広場には解説板。「かかしカーニバル」開催地。

「かかしの里」広場には解説板。「かかしカーニバル」開催地。 「水土里(みどり)ネット円野町」案内図。

「水土里(みどり)ネット円野町」案内図。 「かかしの里」解説板。

「かかしの里」解説板。

より)

より) 東方向(韮崎市街地)を望む。

東方向(韮崎市街地)を望む。

「流水不易」の銘。

「流水不易」の銘。

(10:55)「藁葺きの門」。

(10:55)「藁葺きの門」。

車も人も見当たらない静かな佇まい。

車も人も見当たらない静かな佇まい。 用水路を3つに分ける「分水井」。

用水路を3つに分ける「分水井」。

正面には「鳳凰三山」。

正面には「鳳凰三山」。

「清哲町案内図」。

「清哲町案内図」。 「韮崎射撃場」跡。

「韮崎射撃場」跡。

(映像はYOUTUBEより)

(映像はYOUTUBEより)

正面奥に「八ヶ岳」。

正面奥に「八ヶ岳」。

左の道を進みます。

左の道を進みます。

「小林一三生家跡」碑。

「小林一三生家跡」碑。

HPより)

HPより)

HPより)

HPより)

「水神宮」碑など。

「水神宮」碑など。

(10:40)「東京から151㎞」ポスト。

(10:40)「東京から151㎞」ポスト。

豊かな水路のある集落。

豊かな水路のある集落。

HPより)

HPより)  蔵造りのある家。

蔵造りのある家。

弘化2年(1845)創業。

弘化2年(1845)創業。 (15:02)「馬つなぎ石」。

(15:02)「馬つなぎ石」。

ホームから駅前広場方向。

ホームから駅前広場方向。 甲府駅方向。

甲府駅方向。 奥秩父の山々。

奥秩父の山々。

振り返って望む。

振り返って望む。

「飛び出し坊や」甲州街道版。

「飛び出し坊や」甲州街道版。

「鳳凰三山」方向。

「鳳凰三山」方向。

「日蓮聖人三百遠忌」と「五百五十年遠忌」碑。

「日蓮聖人三百遠忌」と「五百五十年遠忌」碑。

「古跡保存標識」。

「古跡保存標識」。 「第一信州往還踏切」。

「第一信州往還踏切」。

この先、「赤坂」の急坂にかかります。

この先、「赤坂」の急坂にかかります。

「鳳凰三山」方向を望む。

「鳳凰三山」方向を望む。 緩やかな下り坂。

緩やかな下り坂。

水路が流れる家並み。

水路が流れる家並み。

「自性院」の石畳。

「自性院」の石畳。 正面奥には中央道の双葉JCTから分かれる「中部横断道」。

正面奥には中央道の双葉JCTから分かれる「中部横断道」。

(13:21)中央線のトンネルをくぐります。

(13:21)中央線のトンネルをくぐります。

(10:10)

(10:10) 「問屋街入口」交差点を振り返って望む。

「問屋街入口」交差点を振り返って望む。

「国道52号線」。「清水まで94㎞」ポスト。

「国道52号線」。「清水まで94㎞」ポスト。

ほうとうなど郷土料理の店「信州」。店名が甲州にあって信州というのがいい。「信州」味噌を用いた「ほうとう」がウリなのかな?

ほうとうなど郷土料理の店「信州」。店名が甲州にあって信州というのがいい。「信州」味噌を用いた「ほうとう」がウリなのかな?

「クリスタルミュージアム」。

「クリスタルミュージアム」。

HPより)

HPより)

連続テレビ小説「純情きらり」ロケ地。 「純情きらり手形の道」(宮崎あおいの手形)。

連続テレビ小説「純情きらり」ロケ地。 「純情きらり手形の道」(宮崎あおいの手形)。 (「Amazon.co.jp」より)

(「Amazon.co.jp」より)

「山梨学院大」キャンパス。

「山梨学院大」キャンパス。

HPより)

HPより)

(14:44)駅前広場の「武田信玄」像。

(14:44)駅前広場の「武田信玄」像。

「芸妓置屋 青砥家」。

「芸妓置屋 青砥家」。

土蔵。

土蔵。

消防署。

消防署。 お疲れさん!

お疲れさん!

「平等川」上流。かつての笛吹川。

「平等川」上流。かつての笛吹川。 (12:30)「県立青少年センター」。

(12:30)「県立青少年センター」。

この付近はかつて松並木が。

この付近はかつて松並木が。

振り返る。右が「甲州街道」左が「青梅街道」。

振り返る。右が「甲州街道」左が「青梅街道」。 「青梅街道」。

「青梅街道」。

新宿3丁目交差点。「青梅街道」方向。

新宿3丁目交差点。「青梅街道」方向。

笛吹川上流を望む。

笛吹川上流を望む。

振り返って望む。

振り返って望む。

HPより)

HPより)

元養蚕農家らしい面影が。

元養蚕農家らしい面影が。

長い土塀の下には用水路。ここも大きなお屋敷。

長い土塀の下には用水路。ここも大きなお屋敷。

振り返って望む。

振り返って望む。

「延命地蔵」。ここにも球形道祖神。

「延命地蔵」。ここにも球形道祖神。

「栗原宿 千歳屋 佐野」。

「栗原宿 千歳屋 佐野」。 ここにも丸石を積み重ねた道祖神。

ここにも丸石を積み重ねた道祖神。