今年も、卒業生から多くの年賀状をもらった。 皆、それぞれの道を歩んでいるようで嬉しい。 今でも最初の4年生5人が何もない研究室にやって来た日のことをよく憶えている。 あれから30年の月日が流れた。

卒業生近況(2021年版)

From Face Book: How my former students are doing?

日本の学術論文数の減少はもう歯止めがかからない状態で、この傾向だと、次回の調査時には、この表から日本が消えている可能性もある。 その原因は誰の目から見ても明らかなのに、国がその方針を変えようとはしない。 ほんとうに不思議な国になったものである。 日本の国立大学は2004年に法人化されて以降、政府から交付される大学運営費交付金を減額され続け慢性的な経営難に陥った。⇒基盤的経費の減少のため退職教員の補充ができず若手研究者が雇用できない。⇒教員が減って負担が増えたため、研究する時間がなくなる。また外部資金なしでは研究が続けられない。⇒競争的資金獲得のため研究者が事務作業に忙殺され研究する時間がなくなる。という見事な負のスパイラルである。 私が本学に赴任した1992年当時、化学系の教員は、私が所属していた一般教養や夜間のコースもあったので、現在の約1.5倍の陣容であった。 また、助教授陣の年齢も若く、主体は30代であった。 その後、分属、改組という甘い言葉に誘われ、どんどんと人員カットが進み現在に至っている。 同時に高齢化も凄まじく、今では40代後半から50代の准教授がほとんどである。 会議と言えば、入試、カリキュラム、評価や人事のことばかりである。 こんなことは、少なくともアメリカの教授にとっては無縁な世界である。

20数年前、ようやく研究室のメンバーが充実してきた頃で研究が楽しかった。懐かしい。

From Face Book: Negative spiral.

あまり、世間には知られてはいない大学の博士課程であるが、日本の大学の同課程で、深刻な問題が進みつつある。 ある調査によりと、日本の大学院の博士課程の学生の数は、修士課程から進学する学生が減り続け、ピーク時の2003年度のおよそ1万2千人から、わずか15年で半分の5963人まで減少している。また、人口100万人当たりの博士号取得者の数も、欧米が増加傾向にあるのに対し、日本は2008年度の131人から減少し、2017年度には119人と、アメリカ、ドイツ、韓国の半分以下の水準にまで落ち込んでいる。 科学技術の基礎研究を将来担いうるのは、間違いなく博士号取得者である。 一時期、国の施策により、博士課程進学者が大幅に増えたが、残念なことに、その出口での需要拡充がなかったため、「高学歴ワーキングプア」なる言葉だけを残しただけの失敗であった。 こんな惨めな姿を見せつけられれば、高いお金を支払ってまで、誰も進学しないのは当たり前である。 ほんとうに、由々しき時代になった。 もう、何とかしないと、手遅れになりつつあるのに、大学では、相も変わらず、地味で継続が大事な教育と研究ではなく、派手で目立つことばかり(年中行事になっている改組、カリキュラム変更、学年歴変更、入試制度変更等々)に、多くの教員が奔走している。 どこで道を間違ってしまったのだろか?

From Face Book: Nobody wants to go to a doctoral course.

後期がスタートした。 前期に引き続き、遠隔での講義が主体のようである。 実験等については、一部、対面でも行うことになっている。 ただ、私の担当している1年生の化学実験では、実習の場合、人数と回数を制限せざるを得ないことから、当たり前だが、内容が例年の三分の一から四分の一程度になってしまっている。 誰の責任でもないのだが、今の学生がほんとうに可哀そうである。 コンパもなければ、クラブもない、友人との出会いもない、人生でたった1回の、おそらく一番、自由で輝いている時期が、自室でPC相手では、ほんとうに彼らの将来が心配である。 連休中の観光地は、人で溢れ、多くの人が遊び廻っているのに、静かな講義室が使えない現状には、ちょっと違和感がある。

From Face Book: The 2nd semester has just started.

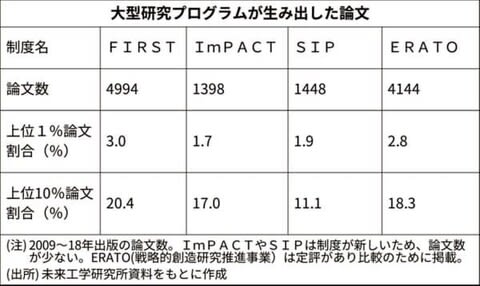

数日前の日経新聞に掲載されていたグラフであるが、残念ながら(と言うより予想どおり)、総合的に見た研究力の低下が止まらないようである。 日本の文化的な土壌の中で、過度の「選択と集中」を行えば、このような結果になることは、誰の目から見ても明らかであった。 トップレベルの研究は何とか維持しているが、それ以外はすべて下降の一途を辿っている。 地方大学に、四半世紀身を置く者として、この間の凋落傾向は凄まじく、よほどの大きな改革をしない限り、世界に抗していくのは難しいと感じている。 また、中堅技術者の質の高さが日本の強みであったはずだが、彼らを主に教育している地方大学が空洞化した結果、日本の国際競争力の低下に繋がっている。

さらに将来の研究活動を担う人材を育成する博士課程であるが、修士課程から進む、所謂、内部進学であるが、我々の学科ではほとんどゼロと言ってよい。 現状は、留学生と社会人ばかりである。 まあ、博士号をとっても、「高学歴ワーキングプア」という言葉があるように、なかなか職が見つからない現実では、誰も進学したがらないのは当然である。 さらに、トップレベルの大学の博士課程も外国人ばかりという話もよく聞く。 近視眼的になってはいけないのだが、予算の使い方(日本の税金)としても、ちょっと問題かもしれない。 法人化後、多くの大学は、生き残る(評価を上げる)ために、何か耳障りの良いことばかり次か次へと打ち上げ花火を上げている。 その陰で、地味だが大切なことが忘れ去られようとしている。

From Face Book: As the result of “Choice and Focus”.

イギリスの高等教育専門誌「Times Higher Education(THE)」のTHE世界大学ランキング2021(THE World University Rankings 2021)が発表された。 10位以内は、ほぼ例年通りの顔ぶれで、日本勢としては、100位以内には東大が36位、京大が54位となっている。 実は、政府は我が国の今後の成長戦略として『日本再興戦略―JAPAN is BACK -』(2013年閣議決定)を掲げ、「今後10年間で世界大学ランキングトップ100に10校以上を入れる」ことを成果目標としていたはずである。 あれから7年経過したが、目標達成は絶望的である。 東大と京都以外では、201~250位:東北大学 301~350位:東京工業大学 351~400位:名古屋大学、産業医科大学、大阪大学 401~500位:九州大学、東京医科歯科大学、筑波大学となっている。 そもそも、過去6年間で、100位に3校目が入る気配さえなかった。 中期目標・中期目標において各大学にはかなり細かい数値目標が設定されているのだが、その大元がこれでは、数値目標など意味がなくなっている。 特に最近、このような「絵に描いた餅」が多すぎる。 以前、某政治家が「言ったらやりなさい、できないなら言うな」との名言を残している。

From Face Book: THE World University Rankings 2021

文部科学省の調査によると国内の主要18大学で39歳以下の若手教員が過去6年間で12%減ったとのことである。 政府は16~20年度の「科学技術基本計画」で日本の研究力向上を目指し、大学の若手教員を全体で1割増やす目標だったようだが、毎度のことであるから驚かないが、絵に書いた餅である。 我々のような地方大学の現状はもっと悲惨で、所属する応用化学科では39歳以下などほんの数人である。 助教の方も50歳前後が主流である。 私が大学院生になった頃(40年前)の研究室を思い出してみると、教授のK先生44歳、助教授のO先生33歳、助手のN先生29歳、助手のS先生26歳であった。 当時としては当たり前と思っていたが、今思うと信じられないような若いスタッフだった。 あの頃の雰囲気として、また私も言われたことだが、それは「35歳で助教授、45歳で教授になれないなら大学に残るな」であった。 当たり前だが、高齢化が進む組織は、どんどんと活気が失われていく。 そんな状態では、まともな学生指導も困難である。 そんな現状を非常に危惧している。

From Face Book: Aging university.

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、横浜国立大は、一般選抜の個別試験を取りやめ、合否は基本的には大学入学共通テストの結果で決めることにしたとのことである。 受験生が全国から横浜に集まることを避ける主旨であるが、個人的には、コロナ収束後もこの流れが全国に広がって欲しい。 現在、2-3倍程度の倍率から、たった数十人の入学生を選考するのに、推薦、総合型選抜、一般選抜等、5回も6回も異なった形式を実施している。 それに対する教員の労力は大変なものである。 また、入学定員が厳密すぎて、1,2名をどうするかで、右往左往することもある。 このような入り口での教員の負荷を可能な限り減らしていかないと、諸外国との大学のレベルの差は開いていくばかりである。

From Face Book: Spread of new coronavirus infection could be a good chance to change admission to a university.

現段階では、後期も遠隔講義が継続されるようである。 6月後半の段階では、10月以降の講義は通常の形式で行えると期待していたが、昨今の福岡県の状況から、結局、基本的に対面式の講義は行えなくなった。 大学に入学して1年、同級生と会う機会もなく、また、クラブ等を介して先輩と交わることもなくなることになる。 やはり異常事態である。 賛否はあるところだが、完全に感染がなくなるまで、このような措置を取り続ければ、その損失は、限られた数の感染者が出ることより大きいことも、また明らかである。 さらに、来年度も同じような状態が続けば、複数年にわたり、遠隔講義中心になってしまう。 もちろん、大学での主目的は学業であるが、それに加え、18歳以上に与えられた様々な自由を駆使して、いろいろなものに触れ、いろいろな人と出会うことも非常に大事なことだと信じている。 確かに、テクノロジーの進歩は凄まじいが、PC画面という切り取られた二次元空間のみで、例えば複雑怪奇な三次元的人間社会を理解することはできない。

From Face Book: Remote classes are supposed to continue from October.

来年春に予定されている日本化学会第101春季年会であるが、早々にオンライン開催が決まったようである。 これで、少なくとも2年続けて、通常の学会はなくなった。 特に、我々のような有機化学系の研究者にとっては、春季年会は重要な年中行事の一つであり、よく考えると、修士2年生から、留学で不在の時以外は、全て参加したことになる。 このような学会は、もちろん研究発表の場であるが、他大学の先生方にお会いしたり、夜、研究室の学生と飲みに行ったり、さらに卒業生と会ったりすることも大事だと思っている。 研究室の学生の対面での発表の場がなくなりつつある。 定年まで数年なので、もうあのお祭りのような年会には参加できないような気もする。 ちょっと寂しい。

From Face Book: The 101st CSJ Annual Meeting will be held online next year.

2020年度の高校3年生から対象となる大学入試改革には、三つの重点項目があった。 それらは、「英語の民間試験導入」、「記述式問題」そして「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度の評価」であった。 しかしながら、それらすべてが計画の段階で頓挫してしまった。 どう考えても、できもしないことを目標とすること自体、明らかに組織の劣化である。 民間なら倒産である。 そして、こんな劣化した組織が立てた政策に従順なのが日本の大学である。 かたや、留学生のビザ発給に関してトランプ政権を訴えると言明したアメリカの主要大学。 誰の目からも、両者の格の違いは明らかである。 日本の大学、大丈夫だろうか?

From Face Book: Is it OK just to follow the ministry of education in Japan?

学内への入構規制が徐々に緩和され、ようやく研究室の全メンバーが通常どおりの研究活動を、連休明けから開始できるようになった。 今年度の学生数は前年度のほぼ半分になっているので、一人当たりの占有面積に余裕があるので可能になっただけで、通常なら困難であった。 さらに、念のため机の間の間仕切りも強化した。 一方、グループミーティングは、当面、Zoomで行う予定である。

ただ、福岡県の1日の感染者数は、過去10日間で、2人から66人に急増している。 また、全国的にも拡大している。 今のところ、前回のような緊急事態宣言が出される気配もないし、政府担当者は、毎日、「危機感を強めている。しっかり分析を進めながら、メリハリの効いた対策をしっかりと講じていきたい」と、誰でも言えることの繰り返しである。 再度、月単位の研究室閉鎖となれば、今年度の卒論、修論研究はほぼアウトである。 幸い、博士課程の学生は社会人なので、その点はほっとしている。

From Face Book: Back to normal in my lab for the first time in four months.

大学院入試が、初めてオンライン形式で行われた。 要項には、「入学試験の実施方法を、対面形式での試験からオンライン学力検査に変更します。」とさらりと書かれているが、現場は大変である。 誰もこれまでに経験をしたことがない方法で、入試という大事なことを公平感をもって実施する必要があるわけであるから、簡単なわけがない。 当然、受験生も大変である。 本学に限らず、どの大学も感染者を出すことに、非常に敏感になっている。 そもそも、少ない受験生、しゃべることもない、皆、同じ方向を向いて座って行うことのできる大学院入試は、他の社会的な行動(野球観戦や会食等)と比べると安全と思われる。 現状を鑑みると、感染がゼロになることはないわけで、このままだと、大学の根幹である教育と研究に大きな影響が出てくる。

From Face Book: A remote entrance exam for graduate school for the first time.

オフィスの戸棚を整理していたら、懐かしいものが出てきた。 以前、発行されていた本学の学園誌で、ちょうど私が赴任した時の新任教官紹介欄が掲載されていたものである。 1992年、34歳の時で、あれから28年の歳月が流れたことになる。 一般教養の自然科学教室の所属だったが、幸い、卒論生4名を受け入れることができ、研究室がスタートした。 ただ、実験室にはまともな実験台がなく、たまたま、捨てられていた実験台を運び、学生とカシューを塗ったことを憶えている。 また、実験台本体と比べて天板が大きく、引き出しが使えないという笑い話のようなこともあった。 コンセントも壁に数個しかなく、大規模な電源工事を行った。 さらに、試薬棚は特注し、アングルは自分たちで組み上げた。 今思うと、楽しい時でもあった。 ただ、当時は、校費も多く、また新任には別途予算が付いたので、研究室整備が行えた。

From Face Book: That reminds me of the time 28 years ago.

本学では「不正防止教育実施要領」に基づき、3年毎に研究倫理教育を受けることになっている。 今年度がその3回目にあたるので、研究倫理eラーニング「科学の健全な発展のために-誠実な科学者の心得」を受講した。 たぶん、前回と同じ内容だったが1時間程度、要した。 我々が学生の頃は小講座制だったので、研究室の独自性が強く、このような研究倫理に関することも、各研究室のボスの考えに強く影響された時代であった。 本来なら、このような事項は、ネット上で、さらっと学ぶのではなく、自分の行動や周囲の考え方、社会の動向を介して、自分で習得することのような気がする。

From Face Book: e-Learning course on research ethics.