卒業生から戴いた年賀状をようやく整理できた。 平成4年度(1992年度)に5名の卒研生からスタートした構造有機化学研究室、30年の月日が流れ去った。 その間、多くの学生が卒業していき、社会人になって、そして多様な分野で頑張っている姿を見て、ほんとうに嬉しく感じている。

2022 卒業生近況

From Face Book: Letters from alumni.

ちょっと驚いた。 文科省によると、大学入学共通テストの本試験も追試験も受けられなかった受験生への救済策として、国公立大の2次試験のみで合否判定するよう、各大学に要請するそうである。 さらに、個別入試も受験できなかった場合に備え、調査書や面接といった総合型選抜などで再度の追試験機会を設け、4月以降に入学できるようにも求めるようである。 おそらく、入試問題作成、選抜方法、追試、総合型選抜の中身をあまり知らない人の発言としか思えない。 そもそも、簡単に2次試験のみで決めると言うが、受験科目数が異なる受験生の評価をどうやって公平に行うのだろうか? 簡単に面接と言うが、内容も時期も定員も何も決まっていないのに、どうやって今から実施するのだろうか? 4月以降の入学と簡単に言うが、この時期に言われても、全く内容がわからない。 まあ、いつものように、発言撤回となる可能性が高い。

From Face Book: It is really jaw-dropping.

某著名な大学の先生の投稿記事を見て、なるほどと感心した。 要約すると、

【大学改革の基本的な方向性を示しているとされる文科省の文書や各種審議会の答申に目を通していると、それらの文書の多くは、非常に崇高で高邁な理想を掲げているように見えて、実際には、内実に乏しい紋切り型の抽象的な文言(「自ら学び、自ら考える力」、「主体的に変化に対応」等)を並べ立て、あるいは「ポンチ絵」などと呼ばれる意味不明の図解を示しているだけに過ぎないからです。 またそれらの文書の多くは、全体として「驚くほどに崇高で高邁なナンセンス」としか思えないのです。 現場における混乱と困惑をさらに増幅させているのは、それらの政策文書に盛り込まれているおびただしい数のカタカナ言葉やアルファベットの頭文字を含む改革関連用語です。 FD(ファカルティ・ディベロップメント)、GPA(グレード・ポイント・アベレージ)、PDCA(プラン・ドゥ・チェック・アクション)、ルーブリック、ナンバリング、KPI(キー・パフォーマンス・インディケータ)、AL(アクティブ・ラーニング)、DP・CP・AP(ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシー)、EBPM(エビデンス・ベースト・ポリシー・メーキング)。 日本の大学界では、上にあげたようなアルファベットの頭文字や片仮名言葉が「てんこ盛り」になった文書が飛び交っており、「一体どこの国の大学についての話なのか」と不思議に思えるくらいです。】

確かに、私の周りにも意味のよくわからないカタカナ語が溢れている。 多くは、アメリカからの直輸入だろうが、私もアメリカの大学で2年間過ごしたが、そもそも、基本的な哲学も規模も予算も全く異なるところから、何かかっこよく聞こえるものだけを持って来てもうまく行くはずがない。

From Face Book: Being full of special terms written in Katakana.

日本の大学の凋落傾向になかなか歯止めがかからないようである。 まずは、高等教育の世界的評価機関であるQS(Quacquarelli Symonds社)の世界大学ランキングによると、東大と京大はわずかに順位を上げ、それぞれ23位と33位となったが、他の多くの大学は順位を下げているようである。 国内では私立の双璧とされている慶応大学と早稲田大学だが、世界ランキングでは201位と203位となっている。 また、世界で2017~19年に発表された自然科学分野の学術論文のうち、他の論文に引用された回数が上位10%に入る影響力の大きな論文の数でも、日本は世界10位に後退している。 大学に籍を置いて約35年、まさにこの凋落傾向の中で過ごしてきたわけだが、まず感じるのは、世界とはかけ離れた国内でしか通用しないルールで、大学間や組織間で過度の競争を行っていることである。 そのために、いつも改組や改革に追われ、それに伴う評価を上げるために労力を使い果たし、国から良い評価を得たなんて喜んでいると、他国の背中が見えなくなってしまっていると言ったところだろうか。 個人的に、一番心配なのは博士課程に進学する学生の減少である。この20年で半減し、その傾向は続いている。

From Face Book: Universities in Japan are being on the decline.

今学期二度目の対面試験を行った。 福岡県の新型コロナ感染者数も過去最多を記録しており、また厳しい状況になりそうである。 それに加え、36度を超える猛暑の中、来週はお盆なのに期末試験期間中になっている。 省エネなどどこ吹く風で、エアコン全開、ドアを開けての試験である。 この抜けるような青空を見ると、あの日本の正しい夏休みはどこに行ってしまったのだろうか。

From Face Book: The final exam on a scorching day.

紆余曲折のあった前期であったが、期末テストだけは対面で行うことができた。 問題内容の制限、公平性等を考慮すると、やはり遠隔でのテストは、少なくと私にはハードルが高い。

From Face Book: Face-to-face exam after all.

この週末は大学院入試である。 ほとんどの先生方が、暑い夏の休日に駆り出される。 この大学院入試も年に3回行われ、かつ選抜とは言えない倍率である。 非常に効率が悪い。 このような非効率の積み重ねが、現場の疲弊化をもたらしている原因の一つである。 また、今週、第3期中期目標期間の業務にたいする評価結果が報告され、我々も含め、各大学、一喜一憂しているようである。 ただ、どうやって決まったのかわからない評価を上げることが、何か大学の目標になってしまっているような気がする。 このことが、日本独自のルールに埋没し、ふと目覚めると世界から遅れをとっていることに気づく原因となっていないだろうか。 ある大先生曰く、「このような大学評価自体は悪くはないが、ほんとうに正しい評価を行っているのか、評価している側も評価されるべきだ」。 なるほどである。

From Face Book: Inefficiency breeds fatigue.

またまた改組の季節がやってきたようである。 大学で職を得て35年になるが、思い返せば定期的な改組を経験してきた。 日本特有のこの文化は一体何なんだろうか? 平成を振り返ると、改組を重ねるたびに日本の大学の相対的地位の低下が続いた。 改組をしない大学は改革の意識がないと見なされるようだが、そもそも、10年(時には5年)も続かない組織を作っては壊し続けている反省が、国にも大学にも全くない。 さらに、現組織のどこにどような問題があるのかをこれまで議論したことはあまりない、常に、何か目新しいもの、他がやっていないことを持ってくることが目的化してしまっている。 また、数年しか持たない組織を作る改組のために、多くの教員の研究や教育の時間が削られる。 そして、ほとんどの教員は、看板の付け替えぐらいしか思っていない。 本学に赴任して、約30年、改組するたびに間違いなく進んでいるのが、組織の高齢化、人員削減、予算削減の三点セットである。 今の本学科を見れば論より証拠である。

ちなみに、私がお世話になっている南カルフォルニア大学であるが、組織としては、ほぼ創立時から、ずっと「Department of Chemistry」である。 それにも関わらず、2名のノーベル化学賞受賞者を輩出し、研究費も増える傾向が続き、スタッフの数も増え続け、彼らの国籍もジェンダーも多様化し入れ替わりも激しい。 博士課程の学生も200名近い。 結果、組織として活性化している。 何かが間違っている。

From Face Book: Now the time to reform the department again!

今年度、本学科の就職担当教員になっているためか、どうも気になることがある。 まあ、必要ないとは言わないが、学生の就職活動を“商売”にしたものが溢れている。 間違いなく、こんな商売が成り立っているのは日本だけである。 確かに、就職を考えている学生に企業のいろいろな情報を得る場を提供することは悪いことではないが、内定を得るための何かテクニックとか、そんなことに主眼が置かれているような気がする。 私も立場上、そのような会社と何度か話したが、やはり何か違和感がある。 約30年前の日本企業が世界を席巻した時ならまだしも、今後は、どんな大きな会社でも入社したから安心なんてことはない。 いつも学生には言っているのだが、今からは世界に通用するようなスキルを会社で身に付けられるかが重要で、会社が消えても生きていかなくてはならない。 我々の時代には、宴会、接待のみ(接待部長)で出世した者も少なからずいたが、そんな時代は終わった。

From Face Book: Employment mediation.

今セメスター、1年生の化学Ⅰを担当しているが、これまでは何とか対面講義で行えている。 ただ、教室の数や大きさに制約があるため少し過密状態である。 福岡地方も、第4波が迫っているようで緊急事態も現実味を帯びてきた。 何となく、また遠隔講義に戻ってしまうような気もしなでもない。

From Face Book: Remote class again?

令和2年度(2020年度)の主な大学行事もほぼ終わった。 そして、戸棚にまた新たに7冊の修士論文、卒業論文が増えた。

1992年度 最初の5名の卒論

研究室発足時(平成4年度 1992年度)の4年生の5冊の卒業論文からスタートし、それから29年の月日が流れ、棚のスペースも少なくなった。 本来ならこの3月で定年の予定だったが、情勢の変化に伴い、定年が2年延長された。 実は、本応用化学科で初めての定年延長教員となる。 残り期間の関係で、今後はA先生の研究室にお世話になる形になると同時に、いろいろな担当業務も減ってくる。 ある意味、肩の荷が下りたような気もするが、同時に寂しい気もする。

29年間の歴史

From Face Book: Seven booklets of master’s and senior’s theses have been added.

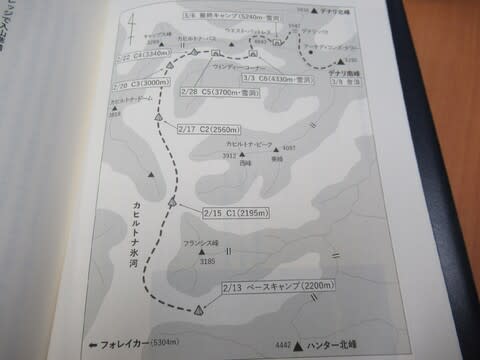

これまで多くの卒業生を輩出してきている本学であるが、その中で、個人的には“栗秋正寿”氏が、最もユニークかつ他の追随を許さない“凄い”卒業生だと確信している。 私が本学に赴任する前年に電気工学科に入学した栗秋氏は、修猷館高校の山岳部であったが、当時の本学の山岳部は廃部寸前であった。 その山岳部を立て直し、自ら、とんでもない挑戦を始めることになる。 アラスカのデナリに魅せられた彼は、冬季単独登山に挑戦し、1998年、わずか2回目で成功している。

これまで、冬季単独登山に成功した人は5人のみで、彼は4番目の成功者であると同時に、最年少記録(25歳)は今でもやぶられていない。 デナリ(マッキンリー)と言えば、植村直己氏が思い出されるが、登頂後、下山中に亡くなっている。 もちろん、日本人の成功者は彼のみである。 アラスカには、デナリ(6190m)とともに、高峰フォレイカー(5304m)があるが、ここへの冬季単独登山は、彼が世界初である。 とにかく、凄いの一言しかない。 ただ、あと一つの高峰ハンターには、幾度も挑戦しているようだが、残念なことに今だに成功していない。 それほど冬のアラスカの厳しさは尋常ではない。 何とか達成して欲しいものである。 冬季単独登山と簡単に言うが、マイナス4~50度の極低温と大型台風なみの強風の中を1ヶ月分の食料や各種器材を運び上げ(そのために、信じられないが各キャンプ間を何度も往復している)、そして雪洞を掘りながら、少しずつ前進、その気力と体力には驚かされるばかりである。

余談だが、デナリ登山後、歩いてアラスカを横断している(1400キロ)。 このような彼の偉業をまとめた本が昨年、出版されているので、ぜひ、読んで欲しいものである。

From Face Book: The most prominent alumnus “Masatoshi Kuriaki”.

本学の60代の准教授が、2020年度前期の担当している授業の5回分を、再三の催促にも関わらず、行わなかったとして懲戒処分(戒告)になったと新聞でも報道された。 学部や学科が違うので詳細はわからないが大学側の聞き取りに対し、「自分の研究が忙しくて授業ができなかった」と話しているということである。 しかしながら、大学の教育活動の最も重要な柱は講義であることは間違いない。 私の場合、講義の曜日と時間帯は事前にわかるので、極力、そこには他の用事を入れないようにしてきたし、多くの教員も同じと思う。 まったく弁護する余地はないが、ただ私と同じ60代で、急遽、オンラインで行われることになったことも関係しているかもしれない。 昨年の今頃だろうか、これまでほとんど聞いたこともなかった「Zoom」や「Moodle」というツールを使って次年度からオンライン授業や非同期の授業開始と言われた時、正直言って、大変なことになったと思ったものである。約30年、大学で講義を行ってはいるが、もちろんオンライン授業などやったこともなく、必要性を感じたこともなかった。 そんなわけで、昨年の3月後半、いろいろと自分なりに勉強したが、まあ結論から言うと、マニュアルに従って設定していけば、比較的簡単に最低限のことはできることも分かった。 私のような素人が簡単に使えるようになることもテクノロジーの進歩のお陰である。 パワーポイントを使った発表が主流になりつつある時、プロジェクターとPCの設定がうまくいかず、右往左往した頃とは雲泥の差である。 また、大学教員の最終世代の60代が、最も、テクノロジーの大きな変化を経験した年代であることも間違いない。 大学院までは、要旨などは手書きとロットリングを使った構造式の切り貼りが主流で、ようやく、少しずつ、ワープロ専用機(私は書院を購入した)が出始めた、そんな時代だった。 ウェブサイトや電子メールなどあるはずもなく、学会の申し込み、論文投稿等、すべて郵送であった。 今の若い方には、想像もできないほどスローな世界だった。 その後の進歩は、私にとっては凄まじいもので、やっとぶら下がっているのが実情である。 今後とも、何とかついていきたいものである。

From Face Book: An associate professor of our university was subjected to disciplinary action.

毎年、配布される学年歴であるが、年々、行事が増え、スケジュールが過密になってきているのは明らかである。 正式な夏季休業は18日間、冬季休業は8日になっている。 我々が学生の頃は約2ヶ月の夏休みがあったので、3分の一以下に減ったことになる。また、セメスター制とクォーター制の混在とそれぞれ16回と8回の講義時間の確保が要求されているので、ほんとうに余裕がなくなった。 さらに、我々の頃は1回であった学部入試や大学院入試も複数回になり、土日にかかることも珍しくなくない。 その他、いろいろな行事が増え続け、ずっと何かに追われている感じで明らかに飽和状態である。 こうなると何が起こるかというと形骸化である。 結局、「やったことにしておく」ようなことになってしまう。 最近、そのようなことがどんどん増えている。

From Face Book: Becoming a mere shell of tight schedule.

日々の新規感染者の数に一喜一憂するわけではないが、福岡県では初めて1日の感染者の数が400人を超えた。 約1年前を思い起すと、数人の感染者が出るたびに、市長の記者会見が行われていたし、福岡に最初の緊急事態が宣言された日の全国の感染者数は368人であった。 コロナウイルスの実態が分かってきつつあるとは言え、明らかに、今回は危機感が薄れている。 ただ、それでも日曜日の博多駅は閑散としていた。

一方、現在、1年生の「有機化学基礎」を担当しているが、昨年末、ようやく対面が可能となり2回は行ったが、結局、今週から再びリモートである。 実は、有機分子の立体化学の章で、いつもなら分子模型を使って講義している。 三次元的な構造の解説なので、何とか対面で教えたいと思い、大学側に働きかけたが、事実上拒否されてしまった。 次年度のことも心配になってきた。

From Face Book: Back to the class online again.