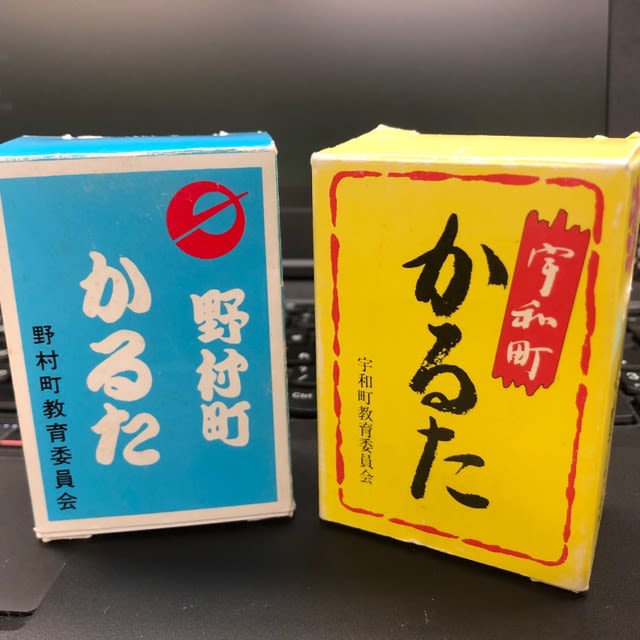

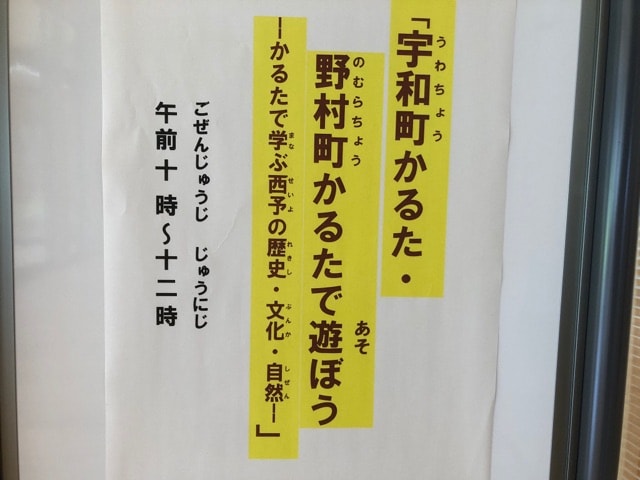

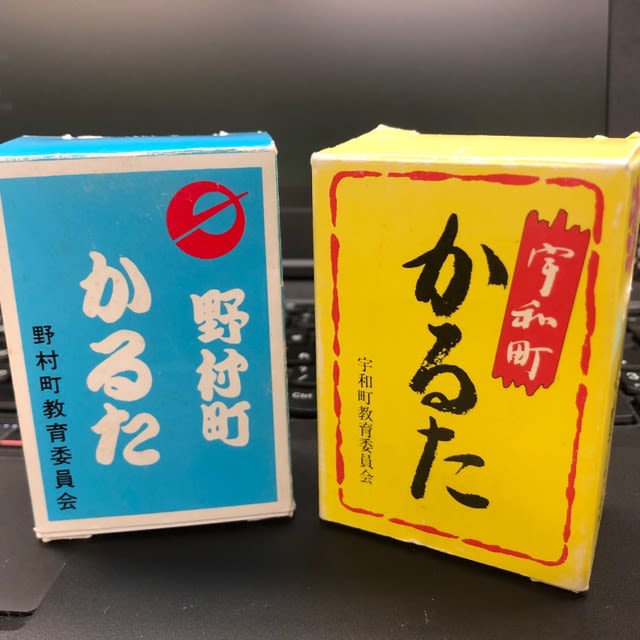

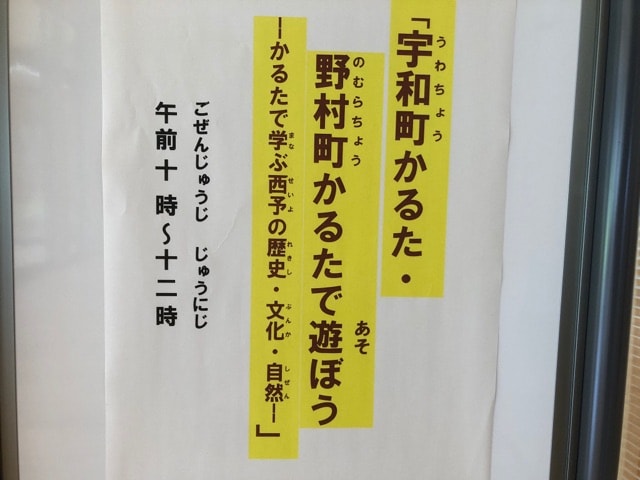

午前は「宇和町&野村町かるたで遊ぼう」inまなびあん。参加者約20名。

午後は野村町の子どもたち11名と町歩き。慈眼堂、大泉寺、旧岡池をまわる。夏本番。あまりの暑さに見学コースをショートカット。1時間早く切り上げました。

次回8月下旬は商店街から石久保、氏宮方面を歩く予定。まずは利助の石がもとあったところから緒方酒造にいたる斜めの道。水路、通りの高低差みながら、町の成り立ちを考えてみる。

午後は野村町の子どもたち11名と町歩き。慈眼堂、大泉寺、旧岡池をまわる。夏本番。あまりの暑さに見学コースをショートカット。1時間早く切り上げました。

次回8月下旬は商店街から石久保、氏宮方面を歩く予定。まずは利助の石がもとあったところから緒方酒造にいたる斜めの道。水路、通りの高低差みながら、町の成り立ちを考えてみる。