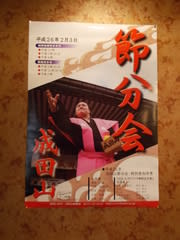

2月1日(土)はまだ閑散としていた成田山新勝寺は、豆まき当日の2月3日(月)ともなれば、人で埋め尽くされたことだろう。なにしろ、白鵬始め角界の大物、NHK大河ドラマの主な俳優陣が来るのだから。

しかし成田山の賑わいは、江戸時代から続いているのだ。

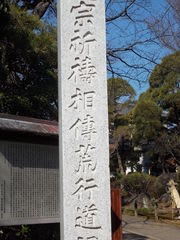

JRや京成の成田駅から、新旧の商店が建ち並ぶ参道が通じ、年々人出が多くなっているが、閑散とした電車道も魅力的だ。

途中にトンネルが2つあり、駅から山門までの距離も1,1キロだ。

このトンネルは、明治43年から昭和19年まで、成田~宗吾霊堂の成宗電車のものだ。

日本で最初の路面電車だから、そのトンネルも貴重な歴史遺産だ。

時々、バスが通っていく。

この道を通って、成田山新勝寺に行き、門前の喫茶店“チルチル”でミツマメを食べるのが楽しみな昨今である。