17日(火)。昨日午後、映画を観終わって家に帰ると、モコタロの姿が見えません わが家ではモコタロは放し飼いにしているので、どこに行っても不思議ではないのですが、どこを探しても見つかりません

わが家ではモコタロは放し飼いにしているので、どこに行っても不思議ではないのですが、どこを探しても見つかりません 「モコタロ、どこにいる?」と呼んでも、返事がない

「モコタロ、どこにいる?」と呼んでも、返事がない 無理もありません、モコタロは日本語が解りません

無理もありません、モコタロは日本語が解りません ひょっとして急に具合が悪くなって、娘が動物病院に連れて行ったのかな・・と思いましたが、病院に連れて行く時にモコタロを運ぶキャリーバッグが居間に残されています

ひょっとして急に具合が悪くなって、娘が動物病院に連れて行ったのかな・・と思いましたが、病院に連れて行く時にモコタロを運ぶキャリーバッグが居間に残されています 不思議なこともあるものだな?? と思って、娘にメールして「モコタロが見あたりません。心当たりはないですか?」と尋ねると、1時間後に返信があり「ベッドの下だと思われます」とのこと

不思議なこともあるものだな?? と思って、娘にメールして「モコタロが見あたりません。心当たりはないですか?」と尋ねると、1時間後に返信があり「ベッドの下だと思われます」とのこと 娘のベッドの下のスペースに並べてある4つの収納ボックスを次々とどけていくと、奥からモコタロが「何ごとですか?」という表情で ひょっこり顔を出しました

娘のベッドの下のスペースに並べてある4つの収納ボックスを次々とどけていくと、奥からモコタロが「何ごとですか?」という表情で ひょっこり顔を出しました どうやら収納ボックスの狭い隙間から奥に潜り込んで じっとしていたようでした

どうやら収納ボックスの狭い隙間から奥に潜り込んで じっとしていたようでした ウサギに限らず小動物って狭い所が好きですね

ウサギに限らず小動物って狭い所が好きですね ベッドの下がフンだらけだったので(フンガイしました!)掃除機できれいにして、収納ボックスとペットボトルで隙間が出来ないように塞いでおきました

ベッドの下がフンだらけだったので(フンガイしました!)掃除機できれいにして、収納ボックスとペットボトルで隙間が出来ないように塞いでおきました これで二度と捜索願いを出すことはないと思いますが、それにつけても人騒がせなモコタロです

これで二度と捜索願いを出すことはないと思いますが、それにつけても人騒がせなモコタロです

ということで、わが家に来てから今日で1689日目を迎え、18金で作られた「黄金のトイレ」が14日未明、英国の世界遺産でチャーチル元首相の生家のブレナム宮殿から盗まれ、犯人は逮捕されたが トイレはまだ見つかっていない というニュースを見て 当事者に成り代わってセリフを語るモコタロです

逮捕された男:ウンが悪かった。宮殿責任者:とても水に流せない話だ 金は重いし

昨日、夕食に「ポーク クリーム シチュー」と「生野菜サラダ」を作りました 最近、朝夕涼しくなってきたのでシチューにしましたが、美味しさにお代わりしたので 汗をかきました

最近、朝夕涼しくなってきたのでシチューにしましたが、美味しさにお代わりしたので 汗をかきました

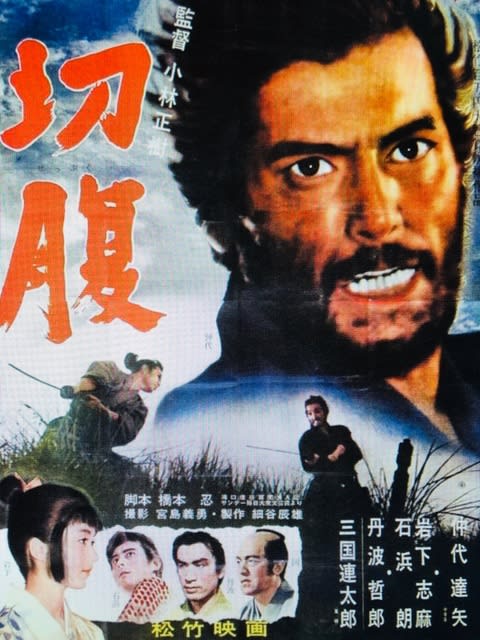

昨日、新文芸坐で小林正樹監督・橋本忍脚本による1962年松竹映画「切腹」(白黒・131分)を観ました

時は寛永7年10月、井伊家上屋敷に津雲半四郎(仲代達矢)と名乗る浪人が訪れた 「切腹のためお庭を拝借したい」という申し出に、家老・斎藤勘解由(三國連太郎)は、春先に同じ要件で来た千々岩求女(石濱朗)と名乗る男の話をするーー窮迫した浪人者が切腹すると称して何がしかの金品を得て帰る最近の流行を苦々しく思っていた勘解由が、切腹の場をしつらえてやると、求女は「一両日待ってくれ」と狼狽したうえ、竹光の刀で腹を斬り 悶えながら、舌を噛み切って無残な最期を遂げたーーと

「切腹のためお庭を拝借したい」という申し出に、家老・斎藤勘解由(三國連太郎)は、春先に同じ要件で来た千々岩求女(石濱朗)と名乗る男の話をするーー窮迫した浪人者が切腹すると称して何がしかの金品を得て帰る最近の流行を苦々しく思っていた勘解由が、切腹の場をしつらえてやると、求女は「一両日待ってくれ」と狼狽したうえ、竹光の刀で腹を斬り 悶えながら、舌を噛み切って無残な最期を遂げたーーと 静かに聞き終わった半四郎は語り出すーー求女は半四郎の娘・美保(岩下志麻)の婿で、主君に殉死した親友の忘れ形見でもあった。孫も生まれてささやかながらも幸せな日々を送っていた矢先、美保が胸を病み、孫が高熱を出した

静かに聞き終わった半四郎は語り出すーー求女は半四郎の娘・美保(岩下志麻)の婿で、主君に殉死した親友の忘れ形見でもあった。孫も生まれてささやかながらも幸せな日々を送っていた矢先、美保が胸を病み、孫が高熱を出した 赤貧洗うが如き浪人生活で、薬を買う金もなく、武士の魂でもある刀まで手放して生活費に充てたが、それも底をつき、思い余った求女が窮余の行動に出たのだ

赤貧洗うが如き浪人生活で、薬を買う金もなく、武士の魂でもある刀まで手放して生活費に充てたが、それも底をつき、思い余った求女が窮余の行動に出たのだ そんな求女にせめて待たねばならぬ理由くらい聞いてやるいたわりの心が家老にはなかったのか。武士の面目などとは表面だけを飾るものではないかー半四郎はそう言って勘解由に詰め寄った。そして、井伊家の剣客揃いの家風を誇る居丈高の勘解由に、半四郎はやおら懐中から髷(まげ)を3つ取り出した

そんな求女にせめて待たねばならぬ理由くらい聞いてやるいたわりの心が家老にはなかったのか。武士の面目などとは表面だけを飾るものではないかー半四郎はそう言って勘解由に詰め寄った。そして、井伊家の剣客揃いの家風を誇る居丈高の勘解由に、半四郎はやおら懐中から髷(まげ)を3つ取り出した 髪に付けられた名の3人は求女に切腹を強要した者たちで、先ほど半四郎が介錯を頼んだ際、病気と称して現れなかった井伊家きっての剣客たちだった

髪に付けられた名の3人は求女に切腹を強要した者たちで、先ほど半四郎が介錯を頼んだ際、病気と称して現れなかった井伊家きっての剣客たちだった 半四郎は井伊家に来る前に3人を一人一人斬りつけ、2人は生かして髷だけを斬り落とし、神道無念一流の達人・沢潟彦九郎(丹波哲郎)は決闘の末、自害したのだった

半四郎は井伊家に来る前に3人を一人一人斬りつけ、2人は生かして髷だけを斬り落とし、神道無念一流の達人・沢潟彦九郎(丹波哲郎)は決闘の末、自害したのだった それを聞いた家老は逆上し、家臣に半四郎を斬るよう命じた。大立ち回りの上、半四郎は4人を死に至らしめ、8人に大怪我を負わせたうえ、鉄砲で撃ち取られた

それを聞いた家老は逆上し、家臣に半四郎を斬るよう命じた。大立ち回りの上、半四郎は4人を死に至らしめ、8人に大怪我を負わせたうえ、鉄砲で撃ち取られた 勘解由は幕府に対しては事実を隠し、「半四郎は切腹、他の者はいずれも病死したこととする」という処置をとり、何事もなかったように振る舞った

勘解由は幕府に対しては事実を隠し、「半四郎は切腹、他の者はいずれも病死したこととする」という処置をとり、何事もなかったように振る舞った これにより、金品目当てに切腹を申し出ても、金品は与えず実際に切腹させるという井伊家の武勇は、武家の手本として江戸中に響き渡り、老中からも賞賛の言葉が贈られたのだった

これにより、金品目当てに切腹を申し出ても、金品は与えず実際に切腹させるという井伊家の武勇は、武家の手本として江戸中に響き渡り、老中からも賞賛の言葉が贈られたのだった

この映画を観て、まず最初に素晴らしいと思ったのは橋本忍の脚本です 津雲半四郎が井伊家の庭で切腹に及ぶまで、どこまで話を引っ張るのか、と思うほどこれまでの経緯を語らせます

津雲半四郎が井伊家の庭で切腹に及ぶまで、どこまで話を引っ張るのか、と思うほどこれまでの経緯を語らせます 現在と過去を織り交ぜながらストーリーを展開していく手法は、橋本忍も関わった黒澤明監督「羅生門」に通じるところがあります

現在と過去を織り交ぜながらストーリーを展開していく手法は、橋本忍も関わった黒澤明監督「羅生門」に通じるところがあります 先日観た 勝新太郎の「座頭市」では戦国時代、行き場を失った武士たちが路頭に迷い、用心棒として雇われることで生き残りを図る姿が描かれていましたが、この映画では、浪人となった武士が切腹を材料にして金品を稼いで生き残りを図る姿が描かれています

先日観た 勝新太郎の「座頭市」では戦国時代、行き場を失った武士たちが路頭に迷い、用心棒として雇われることで生き残りを図る姿が描かれていましたが、この映画では、浪人となった武士が切腹を材料にして金品を稼いで生き残りを図る姿が描かれています どちらもそのような時代背景があってこそ成り立つストーリーです

どちらもそのような時代背景があってこそ成り立つストーリーです

時代劇なので、刀を持っての立ち回りが見られますが、半四郎と彦九郎の決闘シーンは、竹光ではなく真剣で対峙したそうです 文字通り”真剣勝負”です。「座頭市」のリハーサル中に真剣による死亡事故が起こったことを思い出すと、”あの時代”だからできたのであって、今の時代では あり得ないだろうと思います

文字通り”真剣勝負”です。「座頭市」のリハーサル中に真剣による死亡事故が起こったことを思い出すと、”あの時代”だからできたのであって、今の時代では あり得ないだろうと思います

半四郎の言う「武士の面目などとは表面だけを飾るものではないか」というのがこの映画のテーマです 要は”お家大事”であり”藩の存続が第一”であって、武士道などは建前に過ぎないお飾りなのです。半四郎から見れば、切腹など ちゃんちゃらおかしい制度 なのだと思います

要は”お家大事”であり”藩の存続が第一”であって、武士道などは建前に過ぎないお飾りなのです。半四郎から見れば、切腹など ちゃんちゃらおかしい制度 なのだと思います

ところで、この映画の音楽を担当しているのは武満徹です 武満らしい 琵琶と尺八を使った独特の表現で武士の世界を彩っていますが、この音楽は武満が映画で初めて邦楽を扱った作品です

武満らしい 琵琶と尺八を使った独特の表現で武士の世界を彩っていますが、この音楽は武満が映画で初めて邦楽を扱った作品です その後、彼は1967年に琵琶と尺八とオーケストラのための『ノヴェンバー・ステップス』を作曲し、同年11月9日、小澤征爾指揮ニューヨーク・フィルによって初演され、武満徹の名前を世界に轟かせることになります

その後、彼は1967年に琵琶と尺八とオーケストラのための『ノヴェンバー・ステップス』を作曲し、同年11月9日、小澤征爾指揮ニューヨーク・フィルによって初演され、武満徹の名前を世界に轟かせることになります

この映画で、千々岩求女が真剣でなく竹光で切腹したことから、「切腹も竹光、音楽も武満」というジョークが流行ったそうです 竹光は切れが良くありませんが、武満は切れの良い音楽を書いています

竹光は切れが良くありませんが、武満は切れの良い音楽を書いています

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます