10日(木)。昨日の朝日朝刊・文化欄に、いま上野で開かれている「東京・春・音楽祭」を始めたインターネットイニシアティブ会長の鈴木幸一氏が取り上げられています 「春祭」は今年10年の節目を迎えたわけですが、もともとは2005年に「春祭」の前身「東京のオペラの森」を小澤征爾氏と二人で始めたのが発端とのことです

「春祭」は今年10年の節目を迎えたわけですが、もともとは2005年に「春祭」の前身「東京のオペラの森」を小澤征爾氏と二人で始めたのが発端とのことです

鈴木さんの理想は「江戸時代の享楽精神」で、「ブランドや権威の象徴ではなく、日常の『道楽』として音楽と付き合い、誰もが無邪気に集まる場を育て、自分たちの文化としてクラシックの根っこを築き直す一翼になりたい 」「身銭を切り、無駄足を踏む。その無駄こそが真に豊かな文化の根幹だ

」「身銭を切り、無駄足を踏む。その無駄こそが真に豊かな文化の根幹だ 」と考えておられます

」と考えておられます

「無駄こそが真に豊かな文化の根幹」というのは正に正鵠を射ています。はっきり言って、私は音楽が何かの役に立っているとは思っていません。ストレスを解消したいからとか、そういう目的はもっていません。好きだから聴いているだけの話です おカネがあればコンサートに行く、それが『道楽』だと言えばそのとおりです。ただ、それが文化ではないですか

おカネがあればコンサートに行く、それが『道楽』だと言えばそのとおりです。ただ、それが文化ではないですか

それはともかく、この記事を書いたのは朝日新聞社の吉田純子さんですが、これまで「文化部記者」だったのが、この記事では「編集委員」という肩書になっています。あなた、出世しましたね

閑話休題

閑話休題

昨夕、上野の東京文化会館小ホールで「東京・春・音楽祭」の「ブラームスの室内楽」公演を聴きました プログラムは①ヴァイオリン・ソナタ第1番ト長調”雨の歌”、②アルトのための2つの歌~鎮められたあこがれ、聖なる子守唄、③ピアノ四重奏曲第1番ト短調です

プログラムは①ヴァイオリン・ソナタ第1番ト長調”雨の歌”、②アルトのための2つの歌~鎮められたあこがれ、聖なる子守唄、③ピアノ四重奏曲第1番ト短調です

出演はヴァイオリン=渡辺玲子、ヴィオラ=都響元主席・川本嘉子、チェロ=N響主席・向山佳絵子、カウンターテナー=藤木大地、ピアノ=東フィル指揮者・渡邊一正です この5人の組み合わせはいったいどういう繋がりで集まったのか、不思議に思っていたのですが、チラシの裏に「学生時代を共に学び、それぞれの道で世界に羽ばたき、尊敬し合う仲間となった渡辺、川本、向山。『東京春祭での同窓会』では、同級生でピアノの名手でもある指揮者の渡邊一正と話題のカウンターテナー藤木大地を迎え、ブラームスの重厚な音楽に真っ向から取り組みます」と書かれていました。なるほどです

この5人の組み合わせはいったいどういう繋がりで集まったのか、不思議に思っていたのですが、チラシの裏に「学生時代を共に学び、それぞれの道で世界に羽ばたき、尊敬し合う仲間となった渡辺、川本、向山。『東京春祭での同窓会』では、同級生でピアノの名手でもある指揮者の渡邊一正と話題のカウンターテナー藤木大地を迎え、ブラームスの重厚な音楽に真っ向から取り組みます」と書かれていました。なるほどです

自席はC列20番、センターブロック左通路側席です。会場は残念なことにほぼ半分程度しか埋まっていません 収録のため、テレビカメラが舞台上と会場後方にスタンバイしています

収録のため、テレビカメラが舞台上と会場後方にスタンバイしています

1曲目のヴァイオリン・ソナタ第1番は『雨の歌』と呼ばれていますが、グロートの詩に付けた同名歌曲のメロディが、終楽章冒頭のテーマに用いられているためです この曲は1879年にオーストリアの避暑地ペルチャハで書かれました

この曲は1879年にオーストリアの避暑地ペルチャハで書かれました

あらかじめオーギュスタン・デュメイのヴァイオリン、マリア・ジョアン・ピリスのピアノによるCDで予習しておきました

渡辺玲子と渡邊一正のダブル・ワタナベの登場です。第1楽章冒頭の優しい旋律が心地よく響きます 名曲です。全曲を通して憂愁の美を感じさせる音楽です。じっと目を閉じて聴いていました。素晴らしいです。息がピッタリです

名曲です。全曲を通して憂愁の美を感じさせる音楽です。じっと目を閉じて聴いていました。素晴らしいです。息がピッタリです

次はアルトのための2つの歌です。アルトといっても、この日は男性歌手=カウンターテナーの登場です 分かり易く言えば、男性が女性のアルトの音域で歌うのです。藤木は2012年の日本音楽コンクール第1位に輝いた実力者ですが、カウンターテナーとして史上初の同コンクール優勝者とのことです

分かり易く言えば、男性が女性のアルトの音域で歌うのです。藤木は2012年の日本音楽コンクール第1位に輝いた実力者ですが、カウンターテナーとして史上初の同コンクール優勝者とのことです

1曲目の「鎮められたあこがれ」がヴィオラの川本嘉子の前奏から始まるのですが、このヴィオラが良く歌うのです この人は「これがヴィオラの音色だ

この人は「これがヴィオラの音色だ 」と言わんばかりの実によい音で演奏します。歌がなくてヴィオラでけでも良いくらい素晴らしいのです

」と言わんばかりの実によい音で演奏します。歌がなくてヴィオラでけでも良いくらい素晴らしいのです もっとも、藤木の歌が入ってくると、それはそれで、本当に男性が歌っているのか、と疑問に思うほど女性のアルトに限りなく近く、しかも上手いのです

もっとも、藤木の歌が入ってくると、それはそれで、本当に男性が歌っているのか、と疑問に思うほど女性のアルトに限りなく近く、しかも上手いのです 2曲目の「聖なる子守唄」も同様で、ヴィオラも歌い、カウンターテナーも歌います

2曲目の「聖なる子守唄」も同様で、ヴィオラも歌い、カウンターテナーも歌います

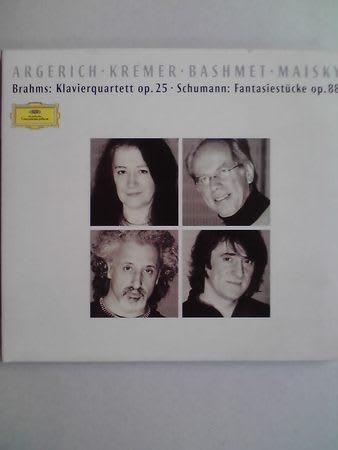

休憩後はメイン・ディッシュ「ピアノ四重奏曲第1番ト短調」です。私はこの曲が大好きで、ここ数日、CDで楽しく予習していました。演奏はピアノ=マルタ・アルゲリッチ、ヴァイオリン=ギドン・クレーメル、ヴィオラ=ユーリ・バシュメット、チェロ=ミーシャ・マイスキーという夢の共演です

ピアノを奥に、左からヴァイオリンの渡辺、ヴィオラの川本、チェロの向山の順にスタンバイします。この曲は1861年にハンブルクで完成しました

240ページにも及ぶこの音楽祭の総合プログラムに、Sという音楽評論家が解説を書いています

「世の中には、好きな(嫌いな)人に好き(嫌い)と言えない男が山ほどいる。そんな男にぴったりの音楽がブラームスの室内楽なのだ。叶わぬ思いをいつまでも反芻してメソメソと涙ぐむ、『情けない』男の涙なのだ 」

」

そんなこと、断定していいのか そうだとしたら、男だけで演奏すれば良いではないか

そうだとしたら、男だけで演奏すれば良いではないか 確かにこの「ピアノ四重奏曲第1番」の第1楽章の後半には、第1ヴァイオリンが、いかにも”メソメソ”泣いているかのように演奏する部分もあるが、全体を通して聴いてみれば「メソメソ音楽」ではない。いわば「男の哀愁」を感じさせる音楽と言えるのではないか

確かにこの「ピアノ四重奏曲第1番」の第1楽章の後半には、第1ヴァイオリンが、いかにも”メソメソ”泣いているかのように演奏する部分もあるが、全体を通して聴いてみれば「メソメソ音楽」ではない。いわば「男の哀愁」を感じさせる音楽と言えるのではないか

第1楽章冒頭、ピアノ独奏により暗い楽想が奏でられます。途中、全員が力強く演奏するサビのところはたまらなく好きです 第2楽章が終わり、第3楽章に入る時、女性陣3人は初めて笑顔を見せました

第2楽章が終わり、第3楽章に入る時、女性陣3人は初めて笑顔を見せました それまで相当、緊張の連続だったのでしょう。この楽章は穏やかな曲想です。演奏者の表情も穏やかです

それまで相当、緊張の連続だったのでしょう。この楽章は穏やかな曲想です。演奏者の表情も穏やかです そして第4楽章は一転、速いパッセージによる「ジプシー風ロンド、プレスト」です。4人は一糸乱れぬ演奏ぶりでブラームスの魅力を表現しました

そして第4楽章は一転、速いパッセージによる「ジプシー風ロンド、プレスト」です。4人は一糸乱れぬ演奏ぶりでブラームスの魅力を表現しました こういうトップクラスによる演奏で聴くと、ブラームスって本当にいいなあ、と思います。「メソメソ男」をすっ飛ばす、まさにヴィンテージの演奏でした

こういうトップクラスによる演奏で聴くと、ブラームスって本当にいいなあ、と思います。「メソメソ男」をすっ飛ばす、まさにヴィンテージの演奏でした

前述の音楽評論家S氏は最後にこう書いています

「最後に明るい話題をひとつ。今も昔もブラームスのヴァイオリン・ソナタは、女性ヴァイオリニスト達の愛好曲である 優れた演奏も数多い。女は男の強さばかりに惹かれるのではない。情けなくとも感受性豊かな男にも心惹かれるのである

優れた演奏も数多い。女は男の強さばかりに惹かれるのではない。情けなくとも感受性豊かな男にも心惹かれるのである 」

」

許してやるとするか。よろしく哀愁