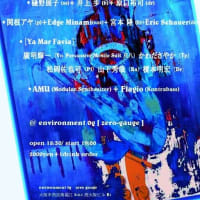

この写真は昔から知っている。

新宿ロフト前に揃った東京ロッカーズの面々。おそらくたまたま路上に集ったところをとらえた無作為なスナップと思う。一つの明確な意識を持った集合体ではなく、あくまで自然発生的な寄り集まりだった事は当時から知っていたし、それがこの写真にも表れていると思う。しかも端っこに小さく写るレックのしゃがんだ姿はフリクションがこの集団の中核的存在でありながら、その意思が最も集団としての活動からかけ離れていた事をなんとなく象徴していた。

そう、だいぶ以前、この映画を観た時、フリクションだけが音楽的に突出しているのを感じた事を覚えている。今回、DVDになった今作を改めて観て‘やっぱりミラーズはカッコいいなあ’という感想が加わった。

‘それだけかい!’と言われそうだが、音楽的な感想はこれ以上でも以下でもない。ただ、この映像を自主上映会場で観た学生時代と四十七にもなった今の私が、その映像全体から感じる磁場の違いというか、感情移入の落差については正直に記しておこう。

と言うのもこのフィルムは当時、東京ロッカーズと呼ばれたバンド群の演奏記録である以上に監督、津島秀明による明確な意思を持ったメッセージ作品となっている事が今となって判り、その‘メッセージ’に感化されていた自分を思い出すと同時に現在の私が当時のような、ある精神的な思い入れで作品全体を感じる事はもうできないという事の確認こそがより大きな相違点として浮かび上がったのだから。

画面からは演奏場面以上にバンドのメンバー達が語る場面に表われる恣意的な、何かを言わせたいという制作の意図が伝わる。津島秀明による‘メッセージ’はずばり、社会やシステムへの反抗と自律、自立のテーマであろう。学生運動の終焉に示される政治の季節が終わり、管理社会の完成に向かう日本の状況に対する個の反乱や生き方を問う、70年代後半という特殊な時期のドキュメンタリーである事には注意したい。集団による反乱が70年代前半で終焉し、その敗北は個を分断し、くすぶるような反抗の形を暗中模索していたのが、70年代の後半という時期ではなかったか。それは絶望感や虚無感と一体としてあった。やがて来る80年代という飽食の時代以前の分裂的な様相の一時期があった。ここにはそんな80年代のポストモダニズム以前の’混沌’が確かに表されている。いや、津島秀明自身がリアルタイムに持った問題意識が正に、消費社会の成熟に向かう社会性への最後の反抗だったに違いない。そして彼は共闘の意識で東京ロッカーズを素材に選択した。

「俺の住んでる下町では工場で働く心のないロボットのような人達が悲惨な生活を送っている」

映画の中で語るモモヨの発言を私は当時、‘信じていた’。社会人になる事への恐怖心を抱いていた私にとってモモヨの言葉は私の思い込みや妄想と波長を同一にし、果たして、私の堕落心や闘争心を喚起させていたかもしれない。大して出来のいい学生ではなく、さりとて将来の職業や目標を持った生き方など全くしていなかった自堕落な私は仕方なくサラリーマンになって、しがない奴隷のような労働者になるという自分の将来的イメージに縛られ、それに抗う術や気力もない敗北者のような気分に侵されていたのは事実である。まあ、一言で言って世間知らずの青い奴だったという事だが、時代全体の閉塞感は確かにあっただろう。

空気は澱んでいた。

サブカルチャーのメジャー化という現象と共に何やら浮ついた若者文化なるものが幅を効かせてきた状況だからこそ、余計にマイナー嗜好者は孤独感や絶望感のにじむような自らのゾーンへ逃避していたようにも感じる。そしてロックは私にとっても青い時代の代弁者であった。自分のルサンチマンや絶望感の処理できぬ困惑とその表裏としての快楽に溺れていたのだろう。映画『ROCKERS』の中で語られる言葉は私の精神にぴったりとフィットした。もしかしたらそれは‘目標’であったか。

ウィリアムバロウズが「極端に保守的な地域である極東」と書いて日本を揶揄し、ミックジョーンズが「日本人というと不幸なイメージがある」と言ったのが、この70年代後半だった。日本の不自由、閉塞性というイメージは私の固定観念となり、そこにあらゆる責任転嫁と何もできない自分の無気力さが助長された。

ただ、

人は変わる。

一端のサラリーマンとして苦闘しながら何とか現実と折り合いをつける術を知った私は、労働の喜びすら感じる事ができる見事な社会の歯車と化し、趣味としての音楽愛好を充実させる事にかすかな幸福感を感じる事で、日常を許容しはじめたのだと思う。いわば、そこで初めて社会を知った。バロウズやミックジョーンズのアナーキズムは勿論、普遍的ではない。そしてモモヨの発言もまた、労働を日常としない者による妄想の一種であっただろうか。その‘悲惨さ’に於いて工場労働者をホワイトカラーに対峙させる事の間違いや「ロックンロールは子供達のもの」という‘抑圧されるものとしての子供’という何か二項対立な感覚もその後の消費社会の主役となる‘子供’の存在を見抜けていない。S-KENにいたっては、インタビューで、もう何を言ってるのだか、そのエネルギーというか勢いだけが際立ってもはや、内容は支離滅裂ですらある。いや、そんなつまらない粗さがしはやめよう。それより70年代後半というパンク発生時の独特の閉塞感は集団熱狂のムードに皆で溺れる事ができた70年代前半と違い、より分断された‘個’の内向性を促す空気が支配的であった事こそが想起される事が、各人の言葉から感じられるのだ。映画『ROCKERS』で語るロッカー達は個のアイデンティティーをめぐる内面の苦闘を製作者側から意図的にえぐり出されたような結果となったのではないか。

私自身の変貌によってこの『ROCKERS』の見方が変わった。

それは自分のある意味、敗北、転向でもあるわけだが、私が当初から感じていたフリクションの突出度については、もう時代だとか、個の苦悩や閉塞感とか、日本の状況とか、そんな問題とは無関係に存在した事を改めて感じる。そうだった。フリクションは時代の空気や、個人が持つ虚無感や反抗心からすらも、全く距離を隔てた地平にいたではないか。

根っからのミュージシャンだった。映画の中で「東京はエネルギーをたくさん吸っているけど、外に向かって出していない。おれは発射させようと思っている」というレックの有名な発言があるが、これとて、今、観直して思うのは、’訊かれたから、しいて言うなら’という感じで答えているのが画面から感じられる。そこに語る事の意義、積極性はあまり見えてこない。それはレック自身のシャイな面持ちや両隣で沈黙して苦笑するチコヒゲと’どうでもいいんじゃないの’とでも言いたげなツネマツマサトシの様子からも窺えるだろう。インタビューの終りにレックが津島監督に「慣れてないから」と言って恥ずかしげに立ち去る場面が私には今回、最も印象的な一場面として映った。

フリクション、或いは「何でこんな売れない音楽やってるの?」という問いに「流されちゃうから」と簡潔に答えたヒゴヒロシ達だけが、その後のシーンで継続した活動の軌跡を標し、今なお、大きなインパクトを持って現役であり続けているのは、彼等に時代性や個人のアイデンティティーをめぐる迷宮に関する思惑とは別に音楽の中心に強く意識が向かっていた事を示すのではないかと思われる。従ってその音楽は色あせない普遍性を誇るものだった。

端っこに小さく写るレックのしゃがんだ姿。

東京ロッカーズの疑似、集団熱狂のようなムーブメントの外側に彼に意識はあった。音楽で突出し、絶大な快楽主義の革新をその後、一人で興してゆく、その前夜のスナップである。それは映画の中で爆発的に演奏した「crazy dream」を目指す一人の野心家の謙虚な姿であったか。

2009.11.30

鋭い批評と「いいから聴けよ(見ろよ)」という誘惑の力。

『ROCKERS』、、同時代人なだけでさほどそのシーンに触れてなかった

私も見たくなっちゃうではないですか!