11月19日のブログで、

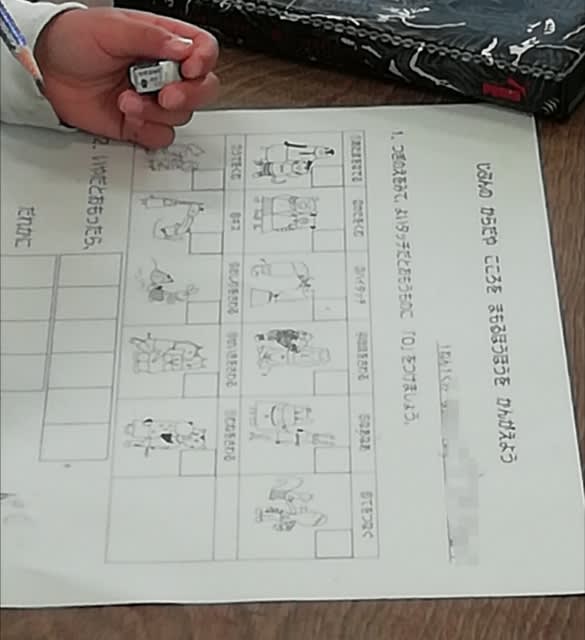

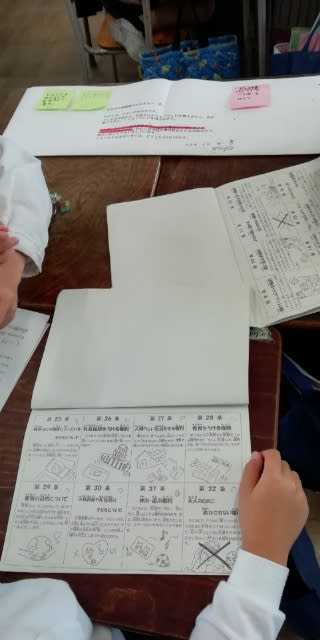

生野南小学校+田島中学校の9年間に学ぶ10のプログラム。

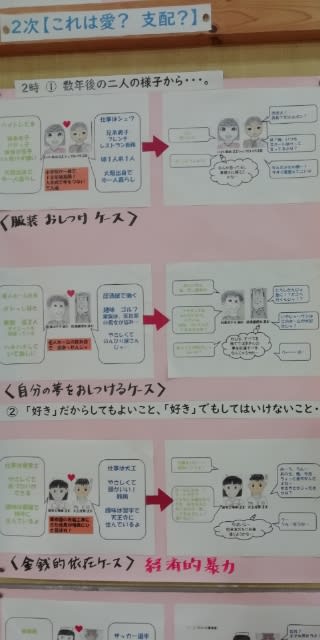

「安心・安全」は聞いたことがあるけれど、「愛情」の場、ってすごくないですか?

こんな対応が敏速、かつ丁寧に行われたら、最悪の結果にはならないですよね。

加害の児童への関わり方。連鎖を生まないために必要です。

教師への支援も、大事なところ。

この構図が、さまざまな連鎖を生む。

①怒鳴らない ②身体に触らない

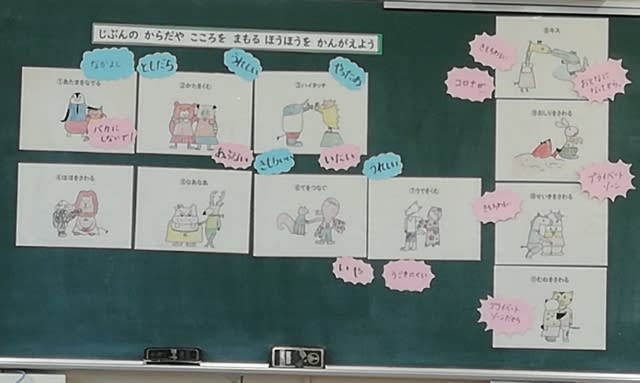

「権利を教えることを恐れないで」も、

「大阪市立生野南小学校の教育実践の体験報告①」を書き、

「②は近日中に書きます」とか言ってから3週間。

友人から「続き待ってるんですけど」と言われて、焦りました。

危うく「近日中に書きます詐欺」になるところでした。

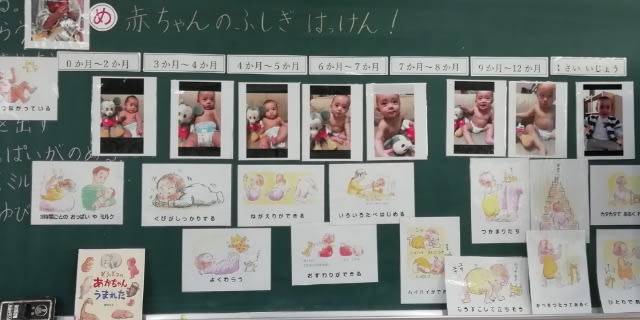

生野南小学校での体験は、

とても衝撃的で、先日の議会の一般質問でも、感想を言わせていただきました。

「子どもたちが幸せであるように」と願うおとながそばにいることは、

何より大切な環境だと感じています。

以下、見にくいですが、

紹介します。

生野南小学校+田島中学校の9年間に学ぶ10のプログラム。

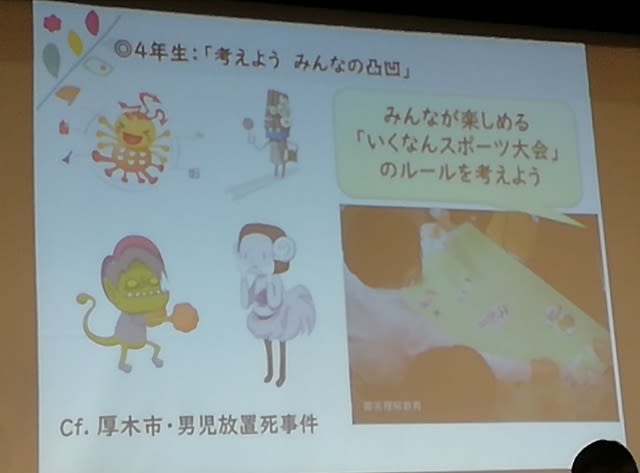

「安心・安全」は聞いたことがあるけれど、「愛情」の場、ってすごくないですか?

こんな対応が敏速、かつ丁寧に行われたら、最悪の結果にはならないですよね。

加害の児童への関わり方。連鎖を生まないために必要です。

教師への支援も、大事なところ。

この構図が、さまざまな連鎖を生む。

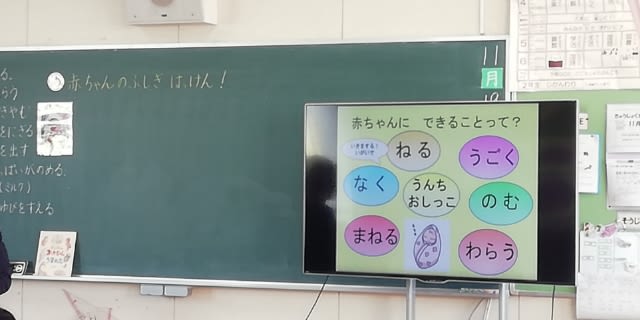

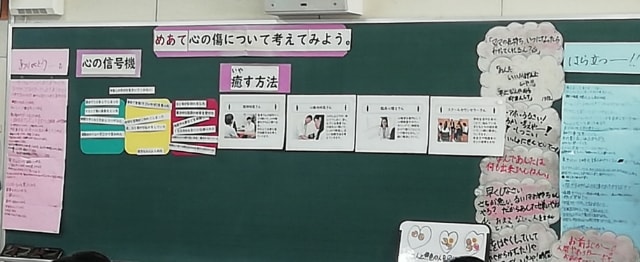

児童の「心の傷」をトラウマと捉えて、

関わる教育が、

どこまでも子どもに寄り添う教育になっていることを感じました。

①怒鳴らない ②身体に触らない

③話は短くする ④罰を与えない

これは、すべての人権を守ることだと感じました。

「権利を教えることを恐れないで」も、

心に刺さります。

こうして報告すると、

自分にとっても振り返りの機会になります。

「近日中」より、ちょっと遅くなりましたが、報告です。