知りたいことがあり、

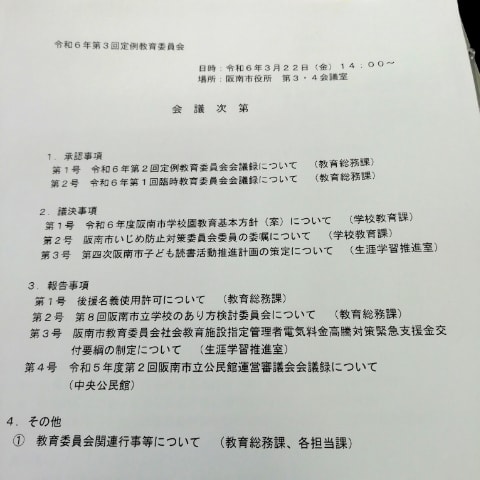

久しぶりに「定例教育委員会」を傍聴しました。

たくさんの案件があり、

阪南市の「学校教育」「社会教育」で何がおこなわれているかが、

報告を通して見える会議です。

教育委員の方々は、

医師、薬剤師、伝統文化に通じた方、元校長、という方々ですが、

お忙しい方々ばかりで、阪南市の日常のイベントや市民活動にはあまり参加されていないようすなのが、

とても残念です。

1つ1つの報告について、

教育委員の方々が、もう少し突っ込んだ質問や意見を言ってくださるといいのになぁと思う場面が多々あります。

イベントについても、

委員「どんなようすだったんですか?」

担当課「〇〇名参加され、〇〇だったと聞いています」

え?終わり?

委員か担当課が実際に参加されていたら、

目的とか、成果とか、次年度への展望とかの話にもなると思いますが、

そこが深められないのが残念です。

専門の職業を持つ方ばかりではなく、

「教育」に関心があり、さまざまな活動やイベントにも関心を持って参加できる「ふつう」の市民の方も委員としていてほしいと思います。

「子ども子育て会議」や「公民館運営審議会」の委員の委嘱についての議案もありましたが、

それぞれの委員会のようすについての質問はなく、

委嘱を承認するなら、会議のようすも傍聴するなどしてほしいと思いました。

今日の傍聴の目的は、

議案の1つの案件の内容を知りたかったからなのですが、

残念な内容でした。

これからの阪南市の住民自治の基盤づくりに関わる大事な案件だったのになあと、

本当に残念です。

「厚生文教委員会」でも報告があると思うので、

その点、質問させていただこうと思います。