修験の薬師堂がまほろば街道の山沿いの森にあると聞いて訪ねて見ました。

修験道といえばななにか神秘的なものの感じて心惹かれるものがあるんですけど、修験道についいて私はなにも知らないんです。修験などといっても頭に浮かぶのは歌舞伎の勧進帳の弁慶とか、よくテレビなどで放映される出羽三山の山伏の姿くらいしかないんですよ。

(写真はネットからお借りしました)

修験って、ネットで調べてみるとほんとはそんな華やかなものではなくって厳しい霊山・霊地での苦行に耐えて修行し霊験のある法力を身につけて諸国を行脚し加持祈祷によって病を治し悪鬼悪霊を折伏する霊力を持った人たちのことなんですよね。

その修験の方の薬師堂がまほろば街道の山沿いの静かな森の中にあると聞いて訪ねてみようと思いたったのです。場所なんかよくわからないんですけど、まほろば街道の山沿いの勝大地区らしい。行って見ようと車で出かけました。ゆっくり山沿いの森を見ながらドライブしました。あっあれがそうかななどと思って細い道をあるって行ってみると小さな森の中の神社だったりしてなかなか見つかりませんでした。

ある小さな集落の入り口に集落の案内板がありました。見ると山沿いの場所に薬師堂が書かれていました。でも行く道筋がわからないんです。集落に入るとちょっとした広場があって駐車できました。車を降りると道よりちょっと高いところにりっぱなお屋敷があって庭でお上品な奥様が仕事していらっしゃいました。今考えるとあるいは薬師堂の所有者の小林さんだったのかも知れません。「お薬師様に行きたいんですけど」とお尋ねすると「この細い道を右にいくと案内の表示がありますから」とおっしゃって私がそこまで行くのをずーっと見送ってくださいました。

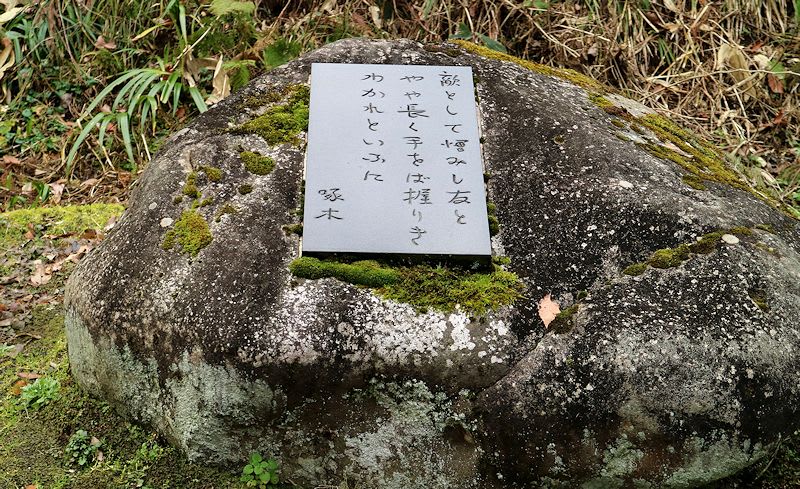

ありました。町指定重要有形民俗文化財の柱型の標識でした。大法院とありますから修験の方の中でも位の高い修験だったんでしょうね。

畑の中を細い道が深い杉の林の中に消えていました。あまり人通りがないのか道は短い緑の草に覆われていました。

森に入ると小さなお堂が美しい姿で目に入りました。静かな中に修験道の厳しさ漂っているように思いました。やっと尋ね当てた嬉しさで静かにお堂に手を合わせて拝礼いたしました。

「町指定重要有形民俗文化財」とありましたのでネットで大法印薬師堂に着いて調べてみました。

法具仏具の写真があって

指定の解説がありました。

「この薬師堂所有者は小林家である。小林家は代々修験道の法院を勤め大法院と称されていた。法院を勤めていた小林家は明治初頭に発令された神仏分離令による廃仏毀釈の激しい嵐、そして修験道の禁止令の後もそれに耐えて仏具法具(94点)古文書(135点)、和洋を基本とした禅宗様のお堂を守り伝えてきた。修験道の研究に貴重なものとして重要有形民俗文化財に指定した。」

これは解説文の要約です、原文ではありません。

「廃仏毀釈」廃仏=仏を廃し(破壊し)。毀釈=釈迦の教えを否定し破壊する。

廃仏毀釈の嵐に[よって、寺院仏像仏具などが破壊されあるいは売却され全国の寺院は半減した。もし廃仏毀釈の嵐がなっかたなら現在の国宝と言われるものは優に3倍はあっただろうと梅原猛氏は述べておられる。

私など知らなかったおぞましい出来事が明治初頭にあったんですね。原因はいろいろあったんでしょうけど大きな変革のときは誤ったこんな狂乱も起きるんでしょうか。怖いと思いました。