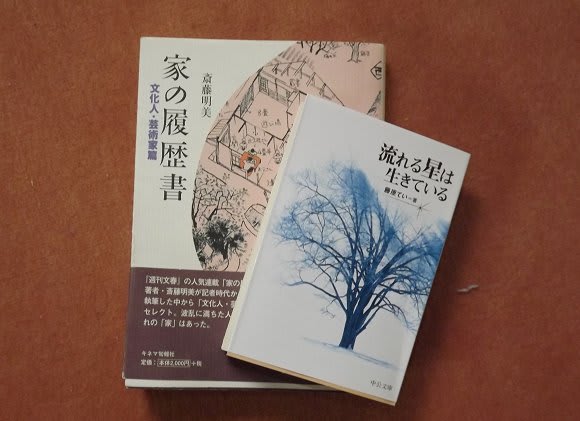

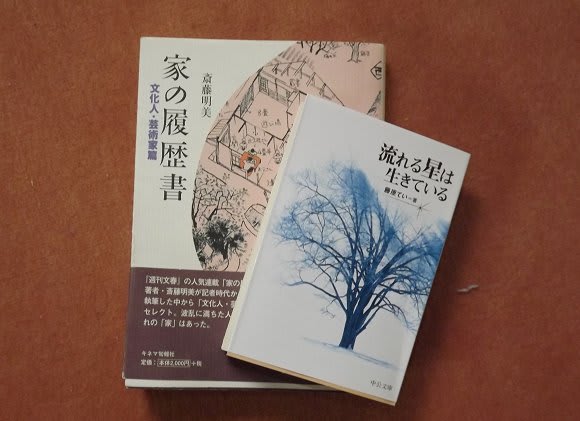

今、私は3冊の本を読んでいます。「家の履歴書」と「流れる星は生きている」そして「国家の品格」の3冊です。

家の履歴書は一流の文化人や芸術家たちの住んでいた家にまつわる生い立ちを、斉藤明美氏が取材して「週刊文春」に連載したものを1冊にまとめたものです。

懐かしい思い出の家の細やかな見取り図と一緒に一流の人たちの生い立ちが温かい目で語られています。

その中で、藤原正彦氏(旧満州生まれ、作家新田次郎・藤原テイの次男、数学者でコロラド大学助教授、帰国後お茶の水大学教授、250万部のベストセラー「国家の品格」の著者でエッセイスト)の記事を興味深く読みました。

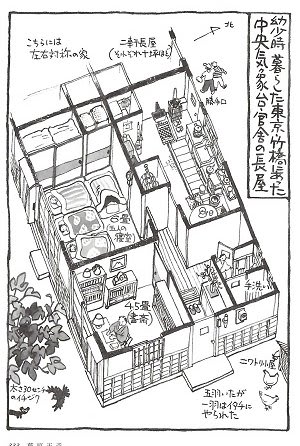

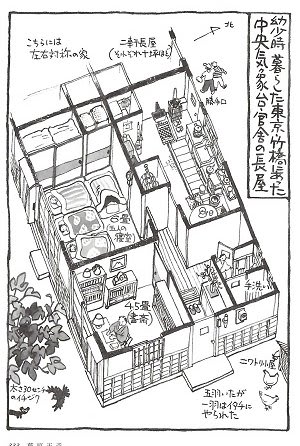

図は、氏の幼少時に暮らした中央気象台官舎の10坪の図です。そして氏は「このたった十坪の家が僕らにはもう天国みたいなものでした。ご飯とお味噌汁とお香しかなくても毎日家族の笑い声があって一番幸せな時でした。」そしてそれは貧しいか金持ちかということと幸せとはなんの関係もないという典型的な証拠ですとおっしゃっていていました。

その幸せそうな氏の生い立ちに、死と隣会わせの恐怖の体験があったのです。

4歳の幼いときの正彦ちゃんは母親が健康を害されたため信州の祖父母の家にあずけられました。それは氏にとって最高に楽しい時だったとおっしゃっています。

祖父母の愛を一身にうけ、村中の子供たちのガキ大将になって、いつも子分をつれて隣村の子供と石合戦をし、一番でかい奴に殴りかかることも平気な正彦ちゃんだったんだそうです。

でも、その元気でたくましい正彦ちゃんはどういうわけか水が怖かったのです。なんでもない小さな小川の流れが怖くて子分たちが何気なく渡った小川が渡れなくておびえる正彦ちゃんを、みんな不思議がっていたんだそうです。

それは正彦ちゃんが幼くて記憶には残らなかったけれども、2歳の時体験した恐怖のトラウマが原因だったのです。

1,945年(昭和20年)8月9日、平和に暮らしていた正彦ちゃんたち日本人の住む旧満州に突如ソ連軍が襲いかかってきたのです。信頼を寄せていた日本の軍隊は民間人を捨てて一斉に逃走し崩壊したのです。暴虐の限りを尽くすソ連軍の恐怖の惨状を切り抜けて民間人は必死に故国へ引き揚げてきたのです。

正広ちゃんら三人の母親のテイさんも、頼みの夫はソ連軍に拉致され、たった独りで6歳の正広ちゃん、2歳の正彦ちゃん、生まれて1ヶ月ほどの咲子ちゃんの三人の愛児をつれて旧満州から北朝鮮を通り38度線の山と川を徒歩で越えて決死の引き上げをされたにです。

その1年余り、死と隣り合わせの惨状を耐え抜き生き抜き帰国された記録が母親藤原テイ氏がお書きになりベストセラーになった「流れる星は生きている」なのです。

(抜き書き1)

「逃げるんだ!、逃げるんだ!、逃げ遅れると私たちは殺される」私は38度線までこう心を叱咤しながら歩いた。

正広はまもなく、めそめそ泣き出した。

「お母ちゃん、歩けない」

正広のことなんかかまっていられない。

私は正彦を十歩は抱いて歩き、十歩は手を持って引きずっていった。背中の咲子と首に吊った荷物が雨に濡れて重くなってきた。・・・略

頭の中が妙に空白なっていながら前進すると言うことだけが激しく私を支配して、歯を食いしばり、正広と正彦をどなりつけていた。

(抜き書き2)

一家4人が立ちつくしている前には広い川が行く手をさえぎっていた。先にゆく人の渡るのをじっと見ていると一番深いところが私の胸ぐらいあった。中心近くは水の流れが激しくて渡ってゆく人の姿勢が高くなり急に低くなったりする。

私はまず咲子を背負って向こう岸に下ろすと、すぐ引き返して正彦を抱いて水に入った。私の疲れ切った腕にはそう長くは正彦をささえきれない。何度か水の中に正彦をつけた。水の中に入れると正彦はずっと軽かった。正彦は水の中を引きずっていかれる恐怖のために、「ひいっ! ひいっ!」と泣いて私にしがみつこうともがいた。「泣くと川の中へ捨てちょうぞ!」私は正彦の身体を後ろから羽交い締めにしてやっと川を渡った。

後にはまだ正広がいる。「お母ちゃん!」正広の呼ぶ声が聞こえる・・・

(そのときの正彦ちゃんの恐怖が水を恐怖させるトラウマになっているんですね)

(抜き書き3)

38度線を越えてアメリカ軍に助けられ・・・

テント村にはすばらしく完備した医療施設があった。正広を横抱きにして私はこのテントをくぐった。医師は私の足の裏を見て「ううん、これはひどい、よく歩いたものですね」 医師は私を手術台に寝かせて、ピンセットでまず肉の中に入った石の摘出を始めた。小石をピンセットにはさんでは金属の容器に捨てるごとにカチンカチンと音がした。だんだん奥の方にピンセットが入っていくとやけ火箸でさされるように痛かった。ベットにしがみついて我慢していたがついに痛さのために脳貧血を起こしてしまった。私の足の裏は完全に掘り返され、血液にどす黒く光っている発掘物が金属の容器の底にかたまっていた。

「ひどい足でしたね」と医師は汗を拭いていた

「当分歩いては行けませんよ」

医師は人ごとのようにいってから、正広を呼んだ。黒い大きな目に涙をためて私がどうされるかを見ていた正広は、今度は自分がそうされると分かると悲鳴を上げて私にかじりついてきた。泣きわめく正広を押さえつけて手術は終わった。

(抜き書き4)

父母のいる信州のふるさとが近い汽車の中で・・

「さあ正広ちゃん、おばあちゃんの家へもうすぐつくんだよ、きれいにしましょうね」 正広の頸は細く痩せ細って、その上に全く調和のとれない骨だらけの大きな頭がのつかっていた。その大きな頭をやっと支えるように息をついている。目だけが底光りをして大きかった。

「正広ちゃん、さあ、顔を綺麗にしなくちゃあ、ね」

正広の青黒く沈んだ顔の色と腰から下の不甲斐ないほどふらふらしている身体が、顔を拭くごとに左右に傾いて倒れかかった。

「正広ちゃん、随分お母さんはあなたを叱ったわね、ごめんなさいね、もう決して叱らないからね、おばあちゃんの処へいったらたくさんご飯を食べて早く立派な身体になってちょうだい」

正広が一番私に叱られて、そして私のただ一人の信頼出来る人間であった。こうしてここに立っている7歳の吾子に私は一年の間の謝罪を手をついていってやりたいほど悲しかった。

朝霧の中を突き破るように汽車は走っていた。

この抜き書きを書きながら私は涙が流れて止まりませんでした。

そして30年後の昭和51年(1976年)この本の後書きに藤原テイ氏はこう書いていらっしゃいます。

当時5歳だった長男の正広も今は35歳、大学で機械工学を勉強して自動車会社に勤めている。

「お母さん、ボクはお腹一杯なんだよ。だからこのおいも、赤ちゃんにあげて・・」

3日食べない空腹をかかえて、かれはこんなことを言って、私を助けてくれた。多分5歳の知恵の全力だったのだろう。だから、私は心して彼の前で、引き上げの話はしないことにしている。

当時2歳だった次男の正彦は、アメリカの大学で数学を教えていたが昨年帰国し今は日本の大学で教鞭をとっている。この次男は、あまりに当時幼なすぎて引き上げの苦しみはまったくないと私は考え続けていた。その彼が「どうしてボクは川が怖いのだろうか、日本でも、アメリカにいたときもどんな小さな川でも一応立ち止まって考えてからわたるんだが・・」つい先頃の話である。私はまじまじと彼の顔を眺めた。

当時、生まれたばかりの娘の咲子も30歳になった。大学で文学を勉強していたので小説でも書き出すのかと思ったら、自分で結婚の道を選んだ。すでに二児の母になっている。

「好き嫌いをしては行けません、ママたちの小さい時は・・」 などと子供をしかりつけている。

1年余り、母とともに死と隣り合わせの惨状を耐え抜き生き抜き帰国された3人の子供さんたちは皆超一流の道に輝いていらっしゃるんですね。

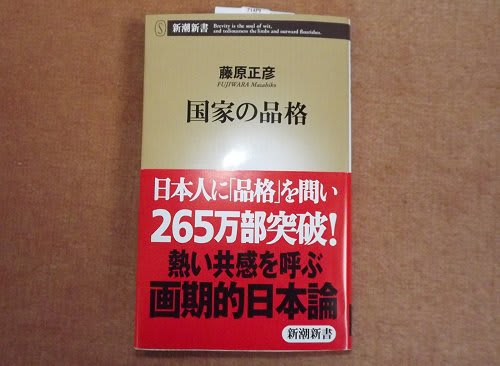

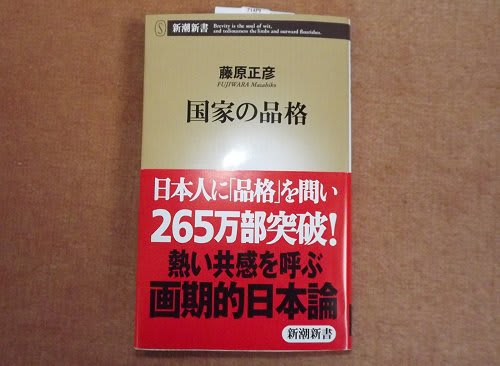

この本は楽しくっておもしろくって、そして本当にそうだ、その通りだと声を上げて叫びたくなるような、日本と世界の有り様を書いた本「国家の品格」です。

もし、あの川を渡るとき母親のテイさんがつかれはて倒れて流れ死んだ多くの人達のようになっていたら、いま輝いていらっしゃる三人の姿がなかったんだと、本当にこの尊いものに心がうたれるのです。

67年前の日本の歴史の中にはこのような悲惨なことがたくさんありました。その一部を体験している85歳の老爺はけっして日本人は忘れてはいけないとことだ思うのです。

そして、女の人が、母親の方が、しっかりとお持ちになっている強さ、たくましさ、おおらかさな、なにものにも負けない強い強い愛情に心をうたれて尊いことだと尊敬しないではいられないのです。