雨の中の

50年近くの「紫陽花」の古木が

何とか今年も年を越せそうです。

「蠟梅(ろうばい)」の花も散ってしまいました。

今年もきれいに咲いてくれました。

寒い時期での

黄色には慰められました。

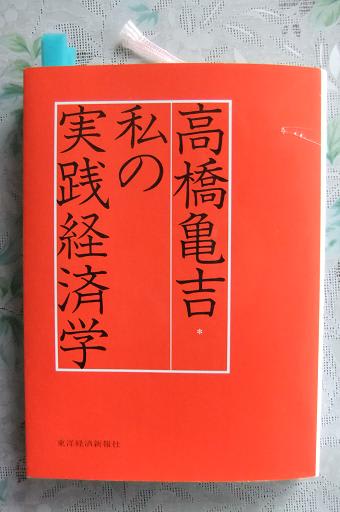

高橋亀吉さんの

「私の実践経済学」をほぼ読み終わりました。

次回が最終回・補講編を学びます。

ファイナンス研究会122回目の講座になります。

7年半になります。

私の実践経済学

・・・・高橋亀吉著を読む

講師は

安達 正紀先生(福島県金融広報委員会アドバイザー)でした。

経済学・学者の診断は

当たらないことで有名なのですが、

高橋亀吉さんは

大正から戦後まで

よく当たる経済評論家・学者として名をはせた人で、

他の方の説から論文を書くのではなく

現実の社会から自分の頭で書くのが高橋流。

当然引用はほとんどない。

今回は5回目。

ほぼ今回で、

「私の実践経済学」の本編は読み終わりました。

1.12講:世界恐慌当時の試行錯誤から学ぶ教訓

①世界恐慌から何を学びとるべきか

②世界恐慌と今次大不況との相似点と相違点

③在来経済理論の不毛化と新理論の登場

とここに

ケインズ経済学の登場が語られました。

1930年以前の経済理論は、

物は不足気味だという建前で動いていた経済をその基盤にした理論であったが

1930年前後から物が余ってきた。

そうなると従来の理論は通じなくなってきた。

財政論に新理論が・・・・・

不況化した場合は財政緊縮とは反対に、

建設公債はもちろん、赤字国債をも出して

有効需要を喚起すべきだとする新しい理論=ケインズ革命の登場であったと。

2.13講:私の実践経済学のしめくくりに変えて

①表面的現象にとらわれずその根本原因に着目せよ

第一のポイントは、

経済の診断はその表面的現象のみを中心にして考える代わりに、

その現象を起こした原因そのものを常に探求し、

それによって判断することを心がけ、

訓練する事が大事と。

統計を中心にして経済を見ると、

現実よりもかなり時期が遅れた事態を基礎に判断しがちになる。

②虚像か実像かを常に吟味せよ

たとえ現象は同じでも、

違った原因によって同じ現象を起こす事はしばしばあることなのである。

常にその現象により惹起された原因を見極めて

これを頭に入れて判断することが大切と。

③いま何が最重点課題であるかを常に選別せよ

いろいろな原因の内、現時点において、

もっとも決定的な影響力を及ぼしている原因は何か、

これを常に明確にして、それを中心にして前途を考え、対策を講ずべきと。

④たとえば50年4~6月の最重点問題は?

⑤一時的か持続的か、彌縫的か

経済に大きな変動が起こった場合、或いは大波に遭遇した時、

それが当面適資格の変動なのか、それとも中期的は正確なのか、

という性格の差を常にはっきりさせることが大切と。

と時代は違うが

統計や政府の政策を見るだけではなく、

自分の目で

現実の経済現象にとらわれずその根本原因を

常に判断することの大事さが書かれているのには驚かされる。

高橋さんの本を読んでいますと

現在日本経済情勢は読めてくるから不思議。

安達先生

ありがとうございました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます