明けましておめでとうございます。今年も名南将棋大会をよろしくお願いします。

久しぶりに上達方法の記事を書きます。参考にしていただければ幸いです。

ある方が「素人の感想戦では棋力向上しないから、すぐにやめてAIを活用したほうがよい」と言うのですが、その反論です。

名南将棋大会でも感想戦の時間をもっと取りたいとは思うのですが、会場の終了時間までは限られていますから、実際の運営面では難しいです。また東海地区の人は気が短いのではないでしょうか、自分の対局が終わると、早く次の対局をやりたいと急かされます。

私は実戦よりも感想戦のほうが好きです。20年前は一宮市の富士将棋同好会、今の尾張一宮支部に通って(すぐ近くに引っ越したのです)、実戦よりも長い感想戦で教えてもらいました。土曜の昼は愛岐会、終われば夕方に江南市の同好会、夜は富士将棋同好会とはしごして、日曜は他のレーティング大会や東海リーグに参加するというのがよくあるパターンでした。このころが一番強くなったと思います。

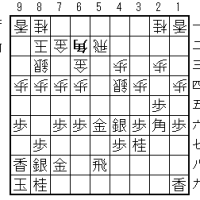

実際には長い感想戦を許してもらえない事が多いですから、棋譜を覚えておくことがとても有用なスキルです。その日のうちに指した将棋を記録しておくのです。Kif for Windows(や柿木将棋)を活用しています。記憶できない方は、対局相手に断って対局中の盤駒の写真を撮っておけば並びやすいかもしれません。少数派ですが棋譜をつけながら対局される方もいます。対局直後の記憶の確かな時ににスマホで入力しておくこともできるでしょう。

棋譜をつければ、一人でもしっかり感想戦や検討をすることができます。実際の対人の感想戦では相手に教えてもらう事もできるのです。強い人の考え方を聞くことは、自身の棋力が飛躍的に向上することにつながるのです。これはAIに意見を求める事もできます。ただし言葉で言ってはもらえませんから、自分なりに翻訳することです。

以下は分類しながら考えていきます。

目的;対局の目的は勝利することですが、対局中に考えるのは、棋力の向上の一番の近道でもあります。将棋を継続的な趣味にするのならば、目的は勝利よりも棋力の向上にしたほうが良いです。負けたほうが改善点が明らかなので、より多くの気づきを得られるかもしれません。結果を目標にしないというのはストレスを避ける方法です。レーティングの点数が上がったとか下がったとかは副次的なことでしかありません。

方法

棋譜を再現できるようにして検討すること。

対局後ならば、相手に手伝ってもらえるかもしれません。自力で再現できるスキルを身につけることが望ましいです。ネット対局ならば、棋譜を保存できるところが多いでしょう。(太陽研オンライン例会は81Dojoを使っているのでこの作業が楽です。)

棋譜を再現できるスキルをどうやって身につけるか。私は子供のころから定跡書を読むのが好きだったので、自然とできるようになったのだと思います。おそらくはプロの棋譜を並べて覚える(暗譜する)ことが有効な訓練法です。

感想戦を行えた場合は、相手の意見を聞くことができます。変化を一緒に考えることができますし、自分の気になっていた相手の手を、なぜ指さなかったのか聞くこともできます。自分が見送った指し手を相手がどう思うか聞いてみるのも良いでしょう。自分から何を考えていたか話してみると、相手も教えてくれるものです。

対局後にAIに聞けば、好手や疑問手を指摘してくれます。でもなぜAIはそう考えたのかを言葉では言ってくれないので、示された変化や評価値から汲み取らねばなりません。慣れてくれば理由は見えてくるのですが。AIは嘘は言わないけれど、変化などをしっかり検討しないと「本音」は読み取れません。

分析

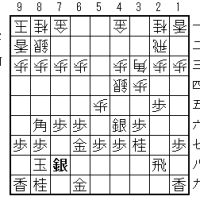

序盤ならば、定跡が使えたかどうか、間違って覚えていたならば修正できます。定跡を外れたのならば、どちらが外したか、なぜとがめられたか、とがめられなかったか、定跡をより深く理解することにつながります。新しい自分の定跡(変化や新手)を考えつくかもしれません。定跡を理解することで筋の良い指し手がわかるようになります。駒組みで作戦勝ちか作戦負けか、わかるようになってきます。

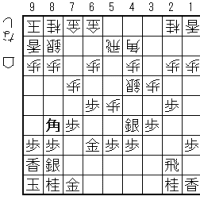

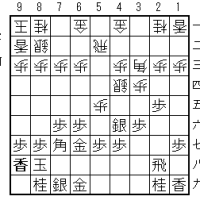

中盤ならば仕掛けるべきか待つべきかのタイミング、方向性を確認します。手順よく攻められたかどうか。つぶされずに受けられたかどうか。自分は読みが優れていたか、感覚が優れていたかという特性が分かってくるでしょう。読み抜けがあったか、筋の悪い手を指さなかったかどうか。成長のための課題が見えてくると思います。形勢判断に狂いはなかったか、それを元にした指し手の方向(大局観)は正しかったか。

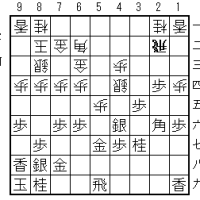

終盤では悪手を指さなかったかどうか。良い寄せ方ができたか、受けるべきところを受けたか。

どれが間違った手だったかよりも、なぜ自分が間違った選択をしたかを考えるほうが応用が利きます。その手筋を知らなかったのか。なぜ他の手がよく見えたのか。指さなかった手の可能性を考えていたかどうか。可能性のある相手の応手まで読んだ上で判断したかどうか。取捨選択で間違ったのなら、その理由は正しかったか。読みの間違いか、感覚の間違いか。これらは自分で考えたり対局心理を思い出したりしないと答えは出ません。

結論

感想戦を活用し、一局を通しての形勢の推移、好手疑問手の確認を行うのが最初の目標です。

なぜ自分はそういう判断をしたのか、それは改善すべき弱点なのか、活かすべき個性なのか。そのあとの宿題として、自分の強み弱みを認識するところまで掘り下げたいところです。

課題と応用

結論を元に、何が自分の課題なのかを洗い出します。その対応方法(訓練方法)を考えるまでが感想戦や棋譜の検討です。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます