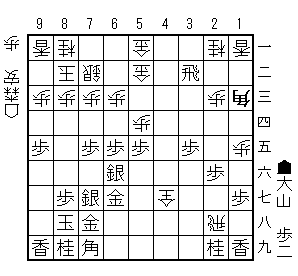

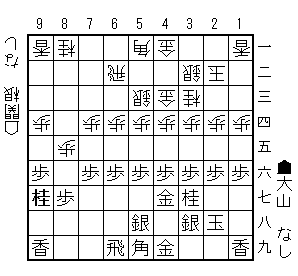

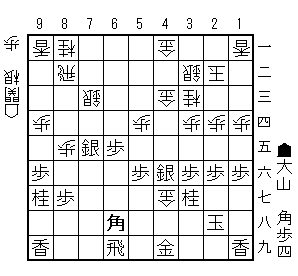

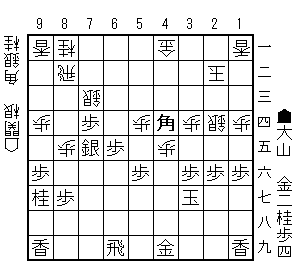

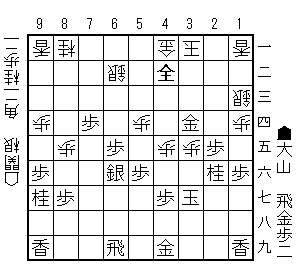

先手番大山先生の次の手は?

☆ 今日の棋譜

昭和54年8月、関根茂先生と第27回王座戦です。(今年2月に亡くなられたとか。)

大山先生の四間飛車で、関根先生の53銀は持久戦を目指したものですが、これに56歩はちょっと珍しい手。13角は58飛で問題ないのですが、なんとなく違和感がありますね。中央位取りを防いだ(関根先生が得意そう)ということでしょう。

関根先生は位が取れないので左美濃に。

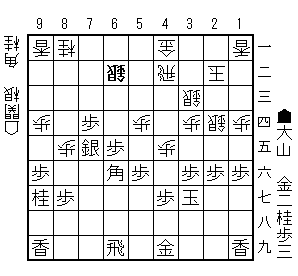

22玉の形の左美濃は角筋で攻められるのが嫌味。64歩としてそれをけん制して、角を転回します。

大山先生は軽く58銀で62飛を強要。

端桂です。関根先生は63飛としておくべきだったか。93桂は95歩があります。

仕方なく耐える展開になりました。大山先生の作戦勝ちです。

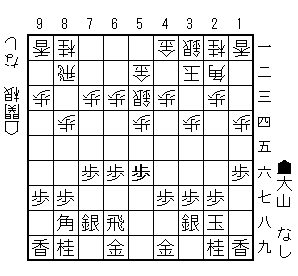

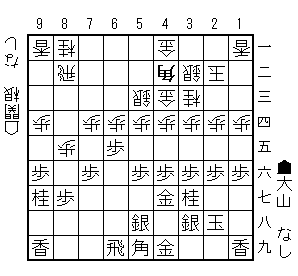

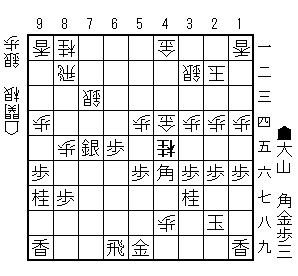

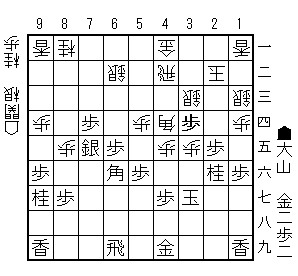

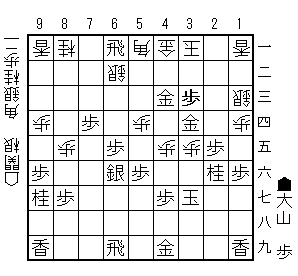

玉は堅いのですが、攻撃力が足りません。こういう時は動くよ、と見せかけて動いてもらうもの。77角で45歩を見せて

75歩から76歩を誘います。

それから銀で76の歩を取りに行きます。関根先生としては角を引いて耐えるところ。

それを45歩から46歩で斬り合いに行ってしまいました。

角金交換で金を打ってもたいした手がありません。

守りの金を攻めに使うことになり、流れが悪いです。

これで一応は攻めが続きます。ここまでは読んでの角金交換からの手順でしょうが、読んでも指さないほうが良いものです。

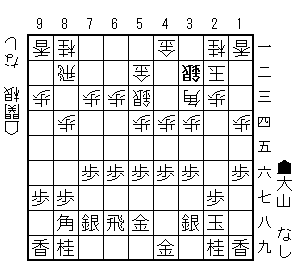

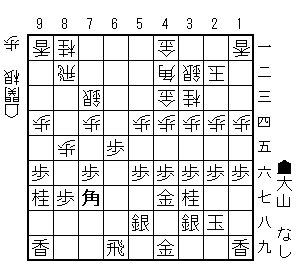

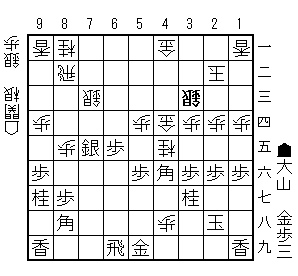

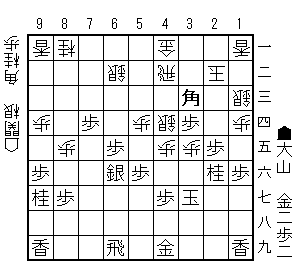

大山先生の88角が好手。つい74歩とか71角とか考えるのですが、この自陣角が急所です。33銀と受けさせて

74歩。角を追われたら

73歩成では怖いので、24角の方が安全そう。とにかく88角のラインを生かします。

ここで一段落。大山先生が金銀交換プラス歩得でやや有利。普通は38金打とか、守っておくものですが

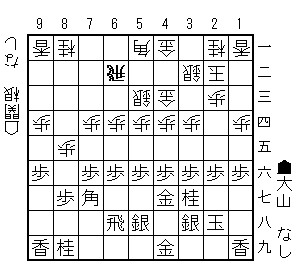

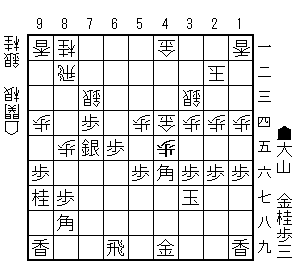

強く25歩から26桂。守らないで、玉を追われたら左に逃げようとしています。

さらに35歩から攻めます。反動が怖いのですが広い玉なので気にしませんね。

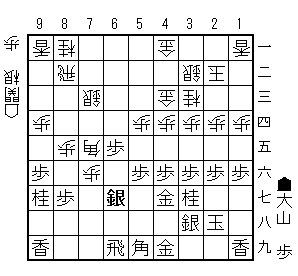

あとは駒を打ち込んで上から押さえていくだけ。

飛車を取り

上から迫って投了図。

多分関根先生は居飛車党で鋭く深く読むタイプ。左美濃は向いていないというか、位取りのつもりが仕方なく、という選択で、やりにくい展開だったのでしょう。序盤の64歩と突いて角を移動する(84に持っていくつもり)というのが妥協した感じで、こういう指し方は作戦負けになりやすいのです。

大山先生は軽く動いて、無理に攻めさせて有利になりました。いろいろありそうなところで、77手目88角がとても働きました。

振り飛車党にとって、かなり勉強になる指し方だと思います。

#KIF version=2.0 encoding=Shift_JIS

# ---- Kifu for Windows V7 V7.30 棋譜ファイル ----

手合割:平手

先手:大山十五世名人

後手:関根茂8段

手数----指手--

1 7六歩(77)

2 8四歩(83)

3 7八銀(79)

4 3四歩(33)

5 6六歩(67)

6 6二銀(71)

7 6八飛(28)

8 4二玉(51)

9 4八玉(59)

10 3二玉(42)

11 3八玉(48)

12 5二金(61)

13 2八玉(38)

14 1四歩(13)

15 1六歩(17)

16 5四歩(53)

17 3八銀(39)

18 5三銀(62)

19 5六歩(57)

20 4四歩(43)

21 4六歩(47)

22 3三角(22)

23 3六歩(37)

24 2二玉(32)

25 5八金(69)

26 3二銀(31)

27 4七金(58)

28 4三金(52)

29 6七銀(78)

30 8五歩(84)

31 7七角(88)

32 7四歩(73)

33 3七桂(29)

34 6四歩(63)

35 2六歩(27)

36 9四歩(93)

37 9六歩(97)

38 5一角(33)

39 5八銀(67)

40 6二飛(82)

41 6九飛(68)

42 3三桂(21)

43 5九角(77)

44 2四歩(23)

45 9七桂(89)

46 8二飛(62)

47 6五歩(66)

48 4二角(51)

49 6四歩(65)

50 同 銀(53)

51 6五歩打

52 7三銀(64)

53 7七角(59)

54 7五歩(74)

55 同 歩(76)

56 7六歩打

57 5九角(77)

58 7五角(42)

59 6七銀(58)

60 4五歩(44)

61 7六銀(67)

62 4六歩(45)

63 7五銀(76)

64 4七歩成(46)

65 同 銀(38)

66 4六歩打

67 同 銀(47)

68 4七金打

69 6八角(59)

70 4八歩打

71 5九金(49)

72 4四金(43)

73 4五歩打

74 4六金(47)

75 同 角(68)

76 4五桂(33)

77 8八角打

78 3三銀(32)

79 7四歩打

80 3七桂成(45)

81 同 玉(28)

82 4九歩成(48)

83 同 金(59)

84 4五歩打

85 2四角(46)

86 同 銀(33)

87 4四角(88)

88 3三銀打

89 6六角(44)

90 4二飛(82)

91 4七歩打

92 6二銀(73)

93 2五歩(26)

94 1三銀(24)

95 2六桂打

96 4四角打

97 3五歩(36)

98 同 歩(34)

99 3四歩打

100 6六角(44)

101 同 銀(75)

102 4四銀(33)

103 3三角打

104 同 銀(44)

105 同 歩成(34)

106 同 玉(22)

107 3四金打

108 2二玉(33)

109 3三銀打

110 3一玉(22)

111 4二銀成(33)

112 同 玉(31)

113 6一飛打

114 5一角打

115 4三金打

116 3一玉(42)

117 3三歩打

118 投了

まで117手で先手の勝ち