日本の浮世絵が、フランス絵画、特に印象派に大きな影響を与えた、というのを、中学校の教科書で学んだ覚えがあります。でも、浮世絵と印象派絵画って、どう見ても別物です。どう影響したのかを、わかりやすく説明された記憶はなく、ずっと不思議に思っていました。

「大江戸浮世絵暮らし」(高橋克彦 角川文庫)に、なるほどと納得できる「謎解き」がありましたのでご紹介します。

まずは、明治期に、日本からフランスに輸出された茶碗とか皿が、北斎、歌麿などの優れた浮世絵で包まれていて、ヨーロッパに一躍ブームを巻き起こした、との有名なエピソードです。

著者が丹念に調べたところによれば、包んでいた浮世絵は、明治の二流、三流どころのガラクタと呼べる程度のものでした。印象派の画家たちが感銘を受けることはなかったとしても、「実際に印象派が成立した、その根底に浮世絵があったことはまちがいないことです。」(同書から)とのことなので、その説明に耳を傾け、謎解きを楽しむことにしましょう。

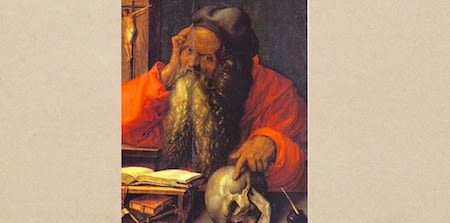

ヨーロッパに浮世絵が入り込んでいった時期、絵画界の主流は、リアリズムを極めた肖像画でした。その代表例として、デューラーの「聖ヒエロニムス」を同書で引用しています。

手の甲には細かい血管が浮き出ているのが描かれ、目には、こちら側の風景が写し取られているという徹底ぶりです。

そんな美術界に大変革が起きました。写真の発明です。これ以上精密に現実を写し取る仕掛けはありませんから、当時の画家たちは、失職の危機感を抱き、この苦境からの脱出に悩んでいました。そんな折も折、出現した浮世絵に彼らは心底驚きました。「というのは、浮世絵というのはリアリズムと正反対のところに位置していたからです。」(同)

話はこう展開します。

まずは輪郭線の扱いです。ヨーロッパ絵画では輪郭線は描きません。リアリズムが基本ですから、背景との色の違いでモノの輪郭を際立たせます。それに対して、浮世絵の場合、版木に彫って刷りますから、輪郭線が命で、人物、物などをくっきりさせます。

また、立体感、リアル感を表現するのに不可欠な「陰影」も、浮世絵ではほとんど描かれません。微妙な影の濃淡を、ひとつひとつ「刷り」で表現するのは手間がかかります。無理に付けても、黒一色の影が、絵のあちらこちらに点在して、煩わしく、見た目もよくありません。

次に、ヨーロッパ絵画を特徴づける「遠近法」の問題です。浮世絵の場合、絵のサイズは通常、縦、横ともせいぜい30~40cmほどです。そこへ厳密に遠近法を適用すると、中心にいる主役たる人物が、うんと小さくなるなどの不都合が生じます。なので、あまり採用はされません。

それでも、大胆に遠近法を採用した浮世絵を引用して、著者は紹介しています。

奥村政信の「新吉原大門口中之町」という作品で、店の大きさ、奥行きを表現するのに遠近法を用いています。手法として頭にはあったようです。それでも、手前に並ぶ人物を目立たせるため、大きめに描いていますから、全体としてのバランスはやや欠いているように見えます。

最後は色使いです。浮世絵もいろんな色は使います。ただし、ひとつのものー例えば肌、着物の生地、髪の毛などーには、ひとつの色を割り当てます(単色構成と呼ばれます)。西洋絵画のように、あらかじめ色を混ぜ合わせたり、絵を描きながら微妙に色を調整したり、ということはありませんし、版画ですからできません。著者は、東洲斎写楽の「市川男女蔵の奴 一平」を引用しています。

背景はやや明るめの黒一色ですし、各パーツも単色で構成されているのがわかります。浮世絵を見慣れた私たちには当たり前のことですが、ヨーロッパの画家たちには、これが最も驚きだったのではないか、と著者は言います。

浮世絵と西洋絵画との出会いの中で、「とにかく絵として絶対に成立するはずのないものが絵として美しいという驚きが、浮世絵を勉強することによって、印象派の画家たちにもたらされ、その結果、彼らがどんどん新しい可能性を見いだしていったということなのです。」(同)

この総括を、私なりに「「絵って何でもありなんだ。もっと自由に描こうよ」とのインスピレーションを、浮世絵が彼らに与えた」と理解して、納得できました。肖像画や宗教画という呪縛から解放されて、光あふれる屋外で風景画を描く、細かい技巧は気にせず感性の赴くままに筆を走らせる・・・そんな自由を手にしたきっかけが、日本の浮世絵だった(のかも)、というのが、ちょっと誇らしいです。

いかがでしたか?それでは次回をお楽しみに。