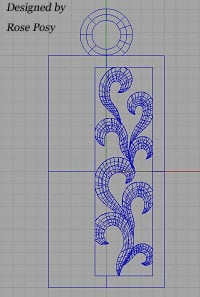

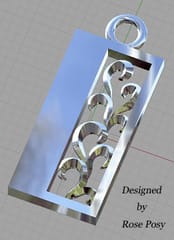

先日ご紹介しました、花火柄ペンダントのおそろいリングです。

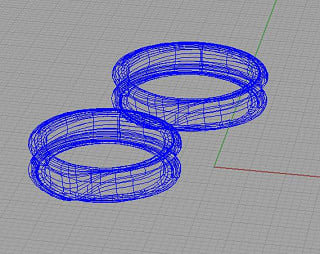

かなりボリュームがありますが、裏抜きもしっかりしてあり、透かしなのでとても軽い装着感です。私は、こういうコロンとしたフォルムのリングが大好きなのです。

このリング、意外にも浴衣姿にもぴったりなんですよ。

では、珠ペンダントの大柄バージョンや小柄バージョンとのコーディネート例を見てみましょうか。

定番ボールチェーン。

ケシパールとトルコ石で作ったチョーカー

メタリックホワイトの皮紐のチョーカー

次はピアスかな。たぶん完成したころには、花火シーズンが終わってるでしょうな。来年まで温めておくとしますか。

かなりボリュームがありますが、裏抜きもしっかりしてあり、透かしなのでとても軽い装着感です。私は、こういうコロンとしたフォルムのリングが大好きなのです。

このリング、意外にも浴衣姿にもぴったりなんですよ。

では、珠ペンダントの大柄バージョンや小柄バージョンとのコーディネート例を見てみましょうか。

まずは小柄版と。ボールチェーンで涼しげに。

以下は大柄版の着せ替えごっこです。

以下は大柄版の着せ替えごっこです。

定番ボールチェーン。

ケシパールとトルコ石で作ったチョーカー

メタリックホワイトの皮紐のチョーカー

次はピアスかな。たぶん完成したころには、花火シーズンが終わってるでしょうな。来年まで温めておくとしますか。

ハート穴を作る段階で考慮すべき事柄でした。とほほ。

ハート穴を作る段階で考慮すべき事柄でした。とほほ。