ここは高知の在家信者による幸福の科学の布教ブログですが、代表管理人の宗教の関する見識がいまいちで(苦笑)、しかも地理とか歴史とか、はたまた自動車に関する分野が大好きな人間でして、「読んでみたら、宗教ブログらしくないなぁ。」と、地元信者さんにもよく叱られています。(爆笑)

しかし先日、尊敬する船田和成さんからコメントをいただき、「地理や歴史に関する記事を書いてくれ!」と言われ、大変気分を良くしている、単細胞な管理人でございます。

幸福実現党の政策を応援するブログ https://ameblo.jp/ayh777/

ということで、今日は時間がなくて過去記事なんですけれども、地理と気象と歴史から、地球温暖化問題と二酸化炭素について、検証したものをお届けいたします。

こういう変わった気象になると、必ず言われるのが、地球温暖化です。

近年、地球は温暖化しているのは間違いありません。

しかしよく言われる、「二酸化炭素(CO2)の温室ガス効果が原因」というのは、???だと、私は思っております。

と申しますのも、人類の歴史には、今よりももっと高い平均惟気温であった時期があったからです。

それも、数億年前とか数万年とか、そういった超古代の話ではありません。

わずか1000年前の事実です。

地球温暖化=CO2悪玉説を唱える方たちは、意図的にこの、わずか1000年前の気温のデータを削除しています。

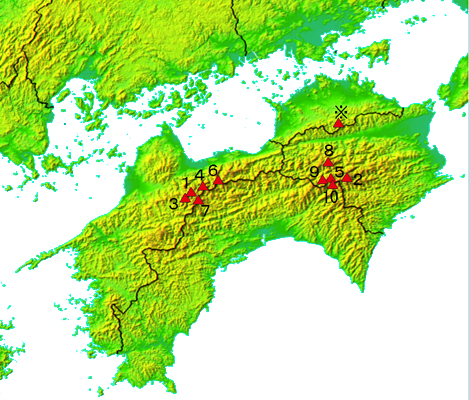

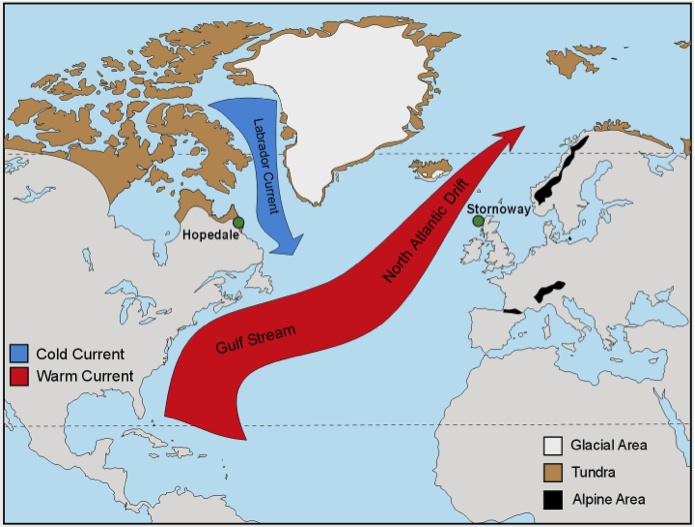

皆様、グリーンランドという島をご存知でしょうか?

北大西洋に浮かぶ、世界最大の島です。

遠くヨーロッパのデンマーク領となります。

現在も氷河で覆われた極東の島が、なぜグリーンランド=緑の国と名付けられたのか?

それは約1000年前に、この地を発見し移住したバイキングたちが見た光景が、まさに緑の国だったからです。

そこでバイキングたちは、トナカイなどを放牧して暮らしていたんですね。

バイキングは海の民ですが、主食は魚ではなく、肉でしたので、トナカイの放牧先に、グリーンランドは適していたわけです。

このツンドラ(永久凍土)と氷河に覆われた大地は、かつて草生い茂る大地だったということは、「1000年前は現代よりも暖かかった」という事実を表しているわけです。

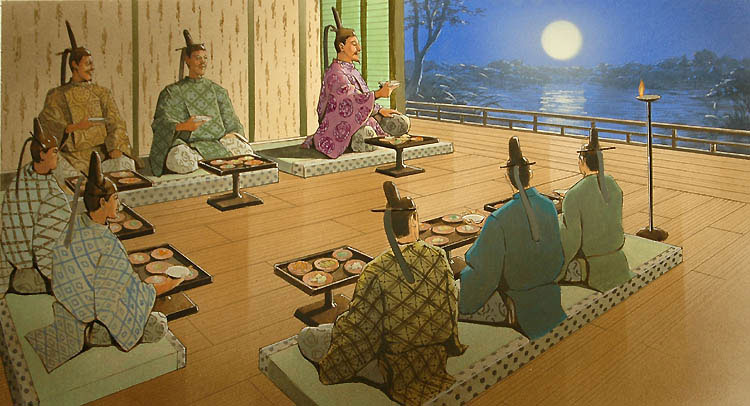

これは大西洋地域だけの話ではなくて、日本では平安時代に当たり、とても温暖で作物が多く採れ、争いの少ない雅な時代でありました。

しかし段々と寒冷化していき、争いが増えて、貴族の時代は終わり、武士が台頭してきた・・・。気候の流れから日本史を見ると、こういうことが言えるわけです。

ともあれ1000年前に、現代より二酸化炭素排出量が多いわけありませんので、「今温暖化が進んでいるのは事実だとしても、その要因が、現代文明の申し子である二酸化炭素だとは、とてもじゃぁないが言い切れない」というのが、正しい見解ではないかと思うのですね。

だとすれば、なぜ今、温暖化が進んでいるかと言えば、たとえば、フォトンベルト説というのがあって、宇宙空間にある小さな地理の中に、地球が入っているという説もあります。

その細かいチリが、太陽光を反射して、地球が電子レンジ状態になっていると・・・。

まぁ、確かめるのに、相当なコストがかかりますけれども、仮説としてはあり得ると思いますね。

地球が公転している一定周期で、フォトンベルト帯に入るとか、フォトンベルトが彗星のように、一定周期で地球に近づくとか・・・。

もしフォトンベルト説など、温室効果ガス以外の原因で地球が温暖化されているのなら、むしろ恐れるのは、寒冷化の方ではないかと。。。。

と申しますのも、温暖化と寒冷化を比べたら、温暖化している方が、ずっとましだからです。

寒冷化して良いことなど、ただの一つもありません。

かつて日本が寒冷化して、平和な平安時代から、武士の世の中に移行したように、人口100億に迫ろうとしている地球ですから、寒冷化すれば、一気に戦国化が進んでしまう危険もあるわけです。

慈悲深き神は、たくさん食べ物が取れるように、地球を温かくしてくださっているのかも・・・ですよ。

ともあれ、地球温暖化と言えば、すぐに「進化しすぎた文明」とか、「欲深き生活の反動」とか、文明を退化させようとしたり、経済を縮小したり、人々に我慢を強いようとしたりするのは、ある一定の思惑があると思った方が良いと思います。

真理は、「確かに今、温暖化が進んでいるかも知れないが、1000年前は、もっと温かかった。」「まだ、グリーンランドの氷河は解けていないし、まだここは、かつてのように緑の大地になってはいない。」ということです。

(ばく)

関連記事

幸福実現党の経済成長戦略

パリ協定に待った! 温室効果ガス削減目標が、国の衰退を招く

2016.08.30 ザ・リバティ・ウェブ

http://the-liberty.com/article.php?item_id=11869

CO2温暖化説は正しいか?

2009.07.21 ザ・リバティ・ウェブより、抜粋・編集

http://the-liberty.com/article.php?pageId=3&item_id=666

PART1

「CO2温暖化説」が否定され始めたこれだけの理由

地球温暖化は昔から繰り返される「自然現象」

「CO2温暖化説」を否定する本のなかでも網羅的な1冊が、アメリカで2007年に発刊され予想外のベストセラーになった『地球温暖化は止まらない』だ。

同書によれば、国連のIPCC(気候変動に関する政府間パネル)が提唱して京都議定書の前提にもなっている「CO2による温暖化説」には、驚くべきことに何一つ証拠がない。逆に、温暖化は別の原因によるものであることを示す研究結果が、同書には100例以上、これでもかというほど出てくる。それらの要点を挙げると、

1.地球の温暖化は「1500年」周期で、過去100万年で600回起きている(天然の周期による)。

2.最近の地球温暖化は1850年から始まっている。しかしCO2による温暖化なら1940年から始まるはずだ。実際には1940~75年までCO2は大量に増えたのに温度は下がり続け、76年から温暖化がまた始まっている。

3.地球が温暖化すると人間もその他生物も生活に有利で文明が発展する。

4.温暖化した海水は蒸発して降雨し、とけた氷河は別のところにできる。

5.グリーンエネルギーによる景気促進は、役に立たない。

6.食糧生産にはマイナスにならず、極地と赤道との温度差も縮まるので台風、サイクロンは減る。

7.心臓病の人にとっては、地球の寒冷化は危険で、血管がゆるむので温暖化の方が死ににくくなる。

など。要するに、温暖化は昔から繰り返し起きている自然現象で、危機どころか、いいこともたくさんあるというのだ。

食糧生産の面では、大気中のCO2濃度が増加すると植物の光合成が活発になるので、穀物の収穫量が増える。

独立行政法人農業技術研究所の実験では、現在のCO2濃度(約380ppm)を約200ppm増加させた水田で、米の収穫量が約9%増加した。

同研究所のサイトには、CO2濃度が倍増すると作物の収穫が平均33%増えると推定した研究も紹介されている。

温暖化やCO2増加は、今後の人口増による食糧問題を解決するためには、むしろ非常にありがたい変化だといえる。

地球温暖化 ? 詐欺は即刻、やめるべし ( 武田邦彦ブログ音声より ) #武田邦彦 #武田教授