先月、石川県の辰巳ダム裁判の7周年集会に呼ばれて金沢市で講演をしてきました。

同裁判は、八ッ場ダム住民訴訟と同様に、ダム計画の根拠となる基本高水の数字が争点の一つとなってきました。そのときの講演内容を簡潔に書き留めておきます。

辰巳ダムが建設された犀川の治水基準点における既往最大のピーク流量は930立米/秒ですが、石川県はその2倍近い値の1750立米/秒を「基本高水流量」(100年に1度確率で発生する洪水のピーク流量)と定め、その流量を河道で安全に流すことを目的に辰巳ダムを建設しました。

行政が主張する基本高水は住民が計算する基本高水の2倍近い値になります。詳細は、裁判原告側住民などがつくる「犀川の河川整備を考える会」の以下のブログなど参照ください。

http://blog.goo.ne.jp/nakatoshiki/e/1b8753c1f355612d82d408774bd72819

実際、1750立米/秒という数字は明らかに過大です。過大な値が計算されるのは国交省が使用する「貯留関数法」という計算モデルに問題があるからです。

このモデルの欠陥による過大な流量算出は、日本全国のすべてのダム計画において大なり小なり同様に成りたちます。

以下に書くことは、宇沢弘文先生との共編著である『社会的共通資本としての森』(東京大学出版会)の中で詳細に論じてありますので、詳しくは同書をご参照ください。

上の表にあげた長崎県の石木ダム、長野県の浅川ダム、石川県の辰巳ダムの三つのダム計画は、いずれも住民と行政のあいだで大きな対立がもたらされてきました。石木ダムの場合、現在、水没する土地に居住し反対する人々に対し強制収用が行われるか否かの瀬戸際になっています。

いずれのダム計画においても、貯留関数法の恣意的な運用によって過大な流量計算がなされているという点では同様です。貯留関数法のパラメータを比べて下さい。いずれのダム計画でも、p=0.3 程度、最終流出率1.0という同様な値が一律に採用されていますが、この数値は単なる仮定に基づくもので、全くの虚構なのです。これらのパラメータには、以下に述べるように、二つの明らかな誤謬があます。。

まず最終流出率から見ていきます。最終流出率とは、降雨量が大きくなっていった場合、降った雨の何%が河川に流出するのかを示す値です。国交省は、一次流出率を0.5、飽和雨量を超える雨が降ると最終流出率は一律に1.0になるという恣意的な仮定することによって計算値を過大にしているのです。

日本学術会議の上の資料を見て下さい。グラフの横軸は降雨量(mm)、縦軸は河川への流出量(mm)です。もし降雨の100%が河川に流出すれば最終流出率は1.0となります。つまりグラフの傾きは最終的に1.0になるはずです。

しかし雨水の透水性の高い第四紀火山岩層では傾きは0.3~0.5程度(上の図では0.32)、新第三紀火山岩層の場合0.7~0.8程度です(上の図では0.66)。国交省はこれを1.0と仮定しています。計算値が過大になるのも無理はありません。(ちなみに日本学術会議は最終流出率が1.0にならない明確な証拠を提示しつつ、最終流出率1.0を妥当と結論して国を助けました)

上の図は、辰巳ダムの上流の地質図です。上流域はほぼ全て、新第三紀の火山岩層(流紋岩類ならびに安山岩類)で覆われています。これらの岩石の最終流出率は0.7から0.8程度のはずです。それを1.0にするという恣意的なモデルを構築し、そのモデルに実績の雨量ではない架空の大規模降雨を入力して計算し、過大な値を算出しているのです。

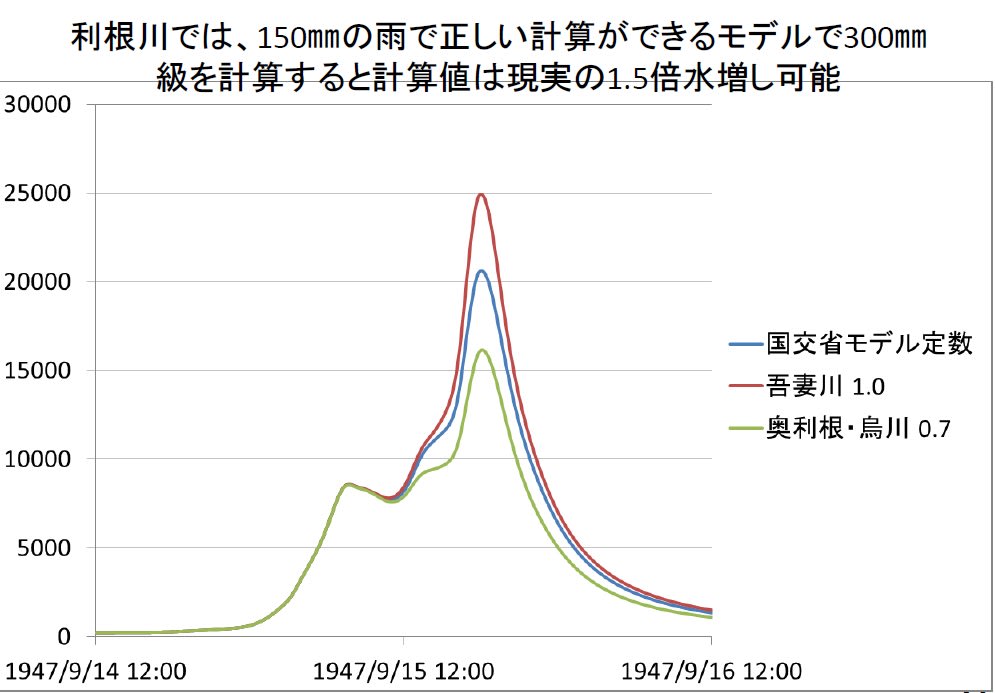

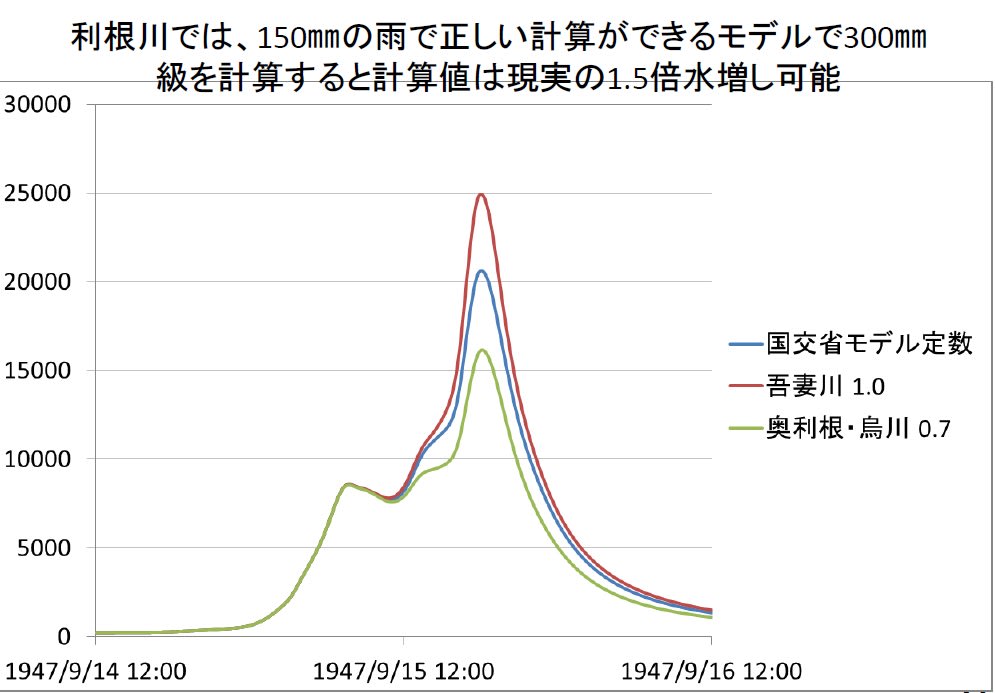

上の図は、八ッ場ダム住民訴訟の中で、計算したものです。既往最大である1947年のカスリーン台風(3日雨量330㎜程度)が再来した場合、利根川の治水基準点に流れる洪水流量を貯留関数法で計算したものです。三つの計算値が記されています。

赤色は、旧建設省が1960年代に最初に主張した基本高水流量です。旧建設省は新第三紀層と第四紀層の最終流出率をともに1.0と主張することによって、2万6000立米/秒という実際の流量よりも1万立米も過大な法外な基本高水を主張していました。

ところが巨大な沼田ダム計画が中止に追い込まれると、旧建設省は基本高水流量を青色の線に下げてきます。第四紀火山岩層の最終流出率を0.4として計算すると、ピーク流量は17%ほど下がり、青色のラインになってきます。

緑色は、私が裁判所に提出した計算値です。第四紀層の最終流出率を0.4、新第三紀層の最終流出率を0.7として計算したものです。これが1947年に実際に観測された流量に近い正しい値なのです。国交省が主張する青色のラインより19%ほど低い値で、旧建設省が最初に主張していた赤色のラインに比べると33%低い値になります。国交省が、最終流出率を一律に1.0にすると、実際よりも1.5倍も過大な流量を算出可能であり、その虚構の計算値に基づいて思うがままダム建設が可能になります。

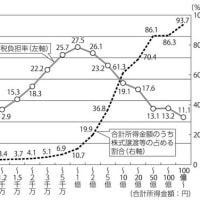

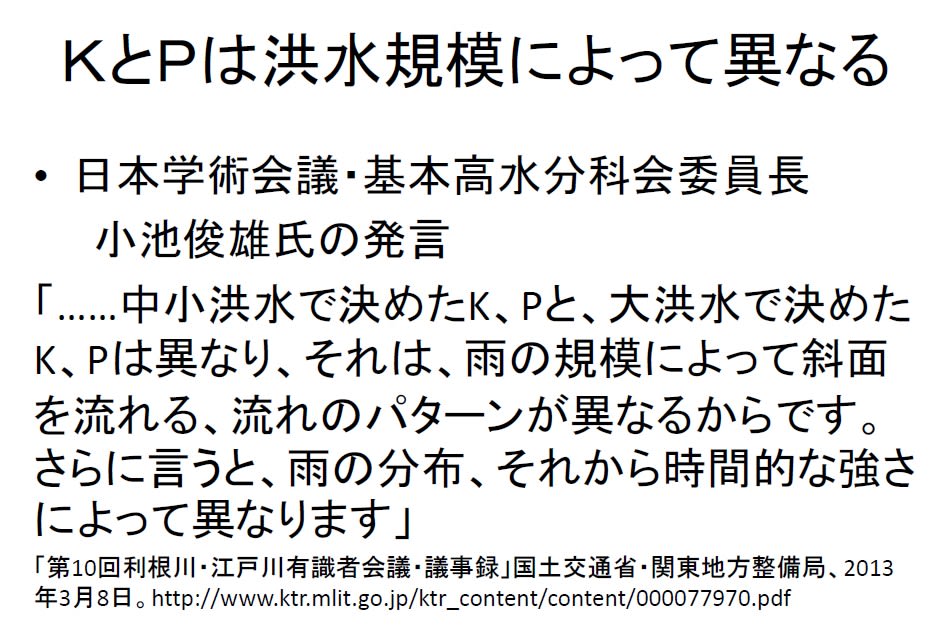

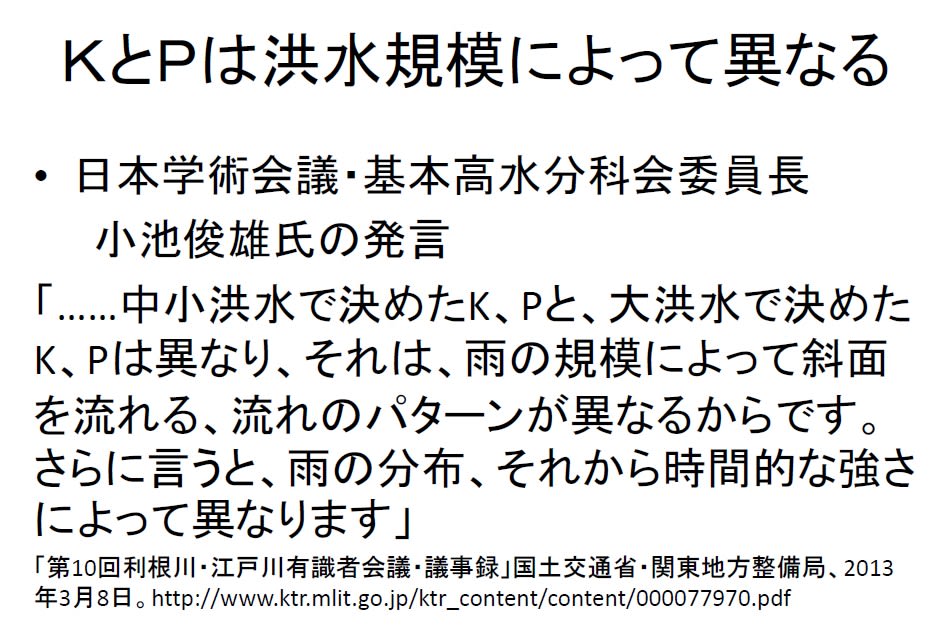

つぎにpの値の虚構です。上は、民主党政権時代に基本高水流量の検証を行った日本学術会議が公開説明会の場に提出した資料の一部です。八ッ場ダム計画において国交省を正しいと主張した日本学術会議も、pの値は、洪水規模が大きくなるとp=0.6に収束していくと述べています(実際にはp=0.6ならば八ッ場ダムは不要になります)。

計算モデルを構築する際に利用する実績の中規模洪水だと0.3程度でも計算できるのですが、仮想の洪水である100年に1度クラスの大規模洪水に対してはp=0.6くらいにしないと計算できません。

しかるに、各地の県営ダム計画では、中規模洪水に合致する0.3程度のまま大規模洪水を計算しています。そうすると計算値は過大にすることが可能で、ダム建設の根拠をつくりやすくなります。pの値が何を意味するのか、解説すると長くなりますので、省きます。詳しくは『社会的共通資本としての森』の拙稿をご参照ください。

このことは日本学術会議の基本高水分科会の委員長を務めた小池俊雄氏(東京大学工学研究科大学院教授)も、利根川・江戸川有識者会議の場で以上の発言のように認めていることです。

石木ダムも、浅川ダムも、辰巳ダムも、基本高水が過大になる理由の一つは、本来0.6であるpの値を0.3にしたまま計算しているからなのです。

以下、私の講演の翌日の新聞記事などを貼っておきます。

「犀川の河川整備を考える会」のブログより

http://blog.goo.ne.jp/nakatoshiki/e/d43ccaba397cc39d0b556a14fb9acf38

同裁判は、八ッ場ダム住民訴訟と同様に、ダム計画の根拠となる基本高水の数字が争点の一つとなってきました。そのときの講演内容を簡潔に書き留めておきます。

辰巳ダムが建設された犀川の治水基準点における既往最大のピーク流量は930立米/秒ですが、石川県はその2倍近い値の1750立米/秒を「基本高水流量」(100年に1度確率で発生する洪水のピーク流量)と定め、その流量を河道で安全に流すことを目的に辰巳ダムを建設しました。

行政が主張する基本高水は住民が計算する基本高水の2倍近い値になります。詳細は、裁判原告側住民などがつくる「犀川の河川整備を考える会」の以下のブログなど参照ください。

http://blog.goo.ne.jp/nakatoshiki/e/1b8753c1f355612d82d408774bd72819

実際、1750立米/秒という数字は明らかに過大です。過大な値が計算されるのは国交省が使用する「貯留関数法」という計算モデルに問題があるからです。

このモデルの欠陥による過大な流量算出は、日本全国のすべてのダム計画において大なり小なり同様に成りたちます。

以下に書くことは、宇沢弘文先生との共編著である『社会的共通資本としての森』(東京大学出版会)の中で詳細に論じてありますので、詳しくは同書をご参照ください。

上の表にあげた長崎県の石木ダム、長野県の浅川ダム、石川県の辰巳ダムの三つのダム計画は、いずれも住民と行政のあいだで大きな対立がもたらされてきました。石木ダムの場合、現在、水没する土地に居住し反対する人々に対し強制収用が行われるか否かの瀬戸際になっています。

いずれのダム計画においても、貯留関数法の恣意的な運用によって過大な流量計算がなされているという点では同様です。貯留関数法のパラメータを比べて下さい。いずれのダム計画でも、p=0.3 程度、最終流出率1.0という同様な値が一律に採用されていますが、この数値は単なる仮定に基づくもので、全くの虚構なのです。これらのパラメータには、以下に述べるように、二つの明らかな誤謬があます。。

まず最終流出率から見ていきます。最終流出率とは、降雨量が大きくなっていった場合、降った雨の何%が河川に流出するのかを示す値です。国交省は、一次流出率を0.5、飽和雨量を超える雨が降ると最終流出率は一律に1.0になるという恣意的な仮定することによって計算値を過大にしているのです。

日本学術会議の上の資料を見て下さい。グラフの横軸は降雨量(mm)、縦軸は河川への流出量(mm)です。もし降雨の100%が河川に流出すれば最終流出率は1.0となります。つまりグラフの傾きは最終的に1.0になるはずです。

しかし雨水の透水性の高い第四紀火山岩層では傾きは0.3~0.5程度(上の図では0.32)、新第三紀火山岩層の場合0.7~0.8程度です(上の図では0.66)。国交省はこれを1.0と仮定しています。計算値が過大になるのも無理はありません。(ちなみに日本学術会議は最終流出率が1.0にならない明確な証拠を提示しつつ、最終流出率1.0を妥当と結論して国を助けました)

上の図は、辰巳ダムの上流の地質図です。上流域はほぼ全て、新第三紀の火山岩層(流紋岩類ならびに安山岩類)で覆われています。これらの岩石の最終流出率は0.7から0.8程度のはずです。それを1.0にするという恣意的なモデルを構築し、そのモデルに実績の雨量ではない架空の大規模降雨を入力して計算し、過大な値を算出しているのです。

上の図は、八ッ場ダム住民訴訟の中で、計算したものです。既往最大である1947年のカスリーン台風(3日雨量330㎜程度)が再来した場合、利根川の治水基準点に流れる洪水流量を貯留関数法で計算したものです。三つの計算値が記されています。

赤色は、旧建設省が1960年代に最初に主張した基本高水流量です。旧建設省は新第三紀層と第四紀層の最終流出率をともに1.0と主張することによって、2万6000立米/秒という実際の流量よりも1万立米も過大な法外な基本高水を主張していました。

ところが巨大な沼田ダム計画が中止に追い込まれると、旧建設省は基本高水流量を青色の線に下げてきます。第四紀火山岩層の最終流出率を0.4として計算すると、ピーク流量は17%ほど下がり、青色のラインになってきます。

緑色は、私が裁判所に提出した計算値です。第四紀層の最終流出率を0.4、新第三紀層の最終流出率を0.7として計算したものです。これが1947年に実際に観測された流量に近い正しい値なのです。国交省が主張する青色のラインより19%ほど低い値で、旧建設省が最初に主張していた赤色のラインに比べると33%低い値になります。国交省が、最終流出率を一律に1.0にすると、実際よりも1.5倍も過大な流量を算出可能であり、その虚構の計算値に基づいて思うがままダム建設が可能になります。

つぎにpの値の虚構です。上は、民主党政権時代に基本高水流量の検証を行った日本学術会議が公開説明会の場に提出した資料の一部です。八ッ場ダム計画において国交省を正しいと主張した日本学術会議も、pの値は、洪水規模が大きくなるとp=0.6に収束していくと述べています(実際にはp=0.6ならば八ッ場ダムは不要になります)。

計算モデルを構築する際に利用する実績の中規模洪水だと0.3程度でも計算できるのですが、仮想の洪水である100年に1度クラスの大規模洪水に対してはp=0.6くらいにしないと計算できません。

しかるに、各地の県営ダム計画では、中規模洪水に合致する0.3程度のまま大規模洪水を計算しています。そうすると計算値は過大にすることが可能で、ダム建設の根拠をつくりやすくなります。pの値が何を意味するのか、解説すると長くなりますので、省きます。詳しくは『社会的共通資本としての森』の拙稿をご参照ください。

このことは日本学術会議の基本高水分科会の委員長を務めた小池俊雄氏(東京大学工学研究科大学院教授)も、利根川・江戸川有識者会議の場で以上の発言のように認めていることです。

石木ダムも、浅川ダムも、辰巳ダムも、基本高水が過大になる理由の一つは、本来0.6であるpの値を0.3にしたまま計算しているからなのです。

以下、私の講演の翌日の新聞記事などを貼っておきます。

「犀川の河川整備を考える会」のブログより

http://blog.goo.ne.jp/nakatoshiki/e/d43ccaba397cc39d0b556a14fb9acf38