.

・

・

・

・

★

★

・

・

・

・

季節は、七十二候の【蛙始鳴】カワズハジメテナク 5月5日~9日ごろ。を、過ぎ、

季節は、七十二候の【蛙始鳴】カワズハジメテナク 5月5日~9日ごろ。を、過ぎ、

季節は、七十二候の【蚯蚓出】ミミズイズル 5月10日~14日ごろ。を、迎えています。

季節は、七十二候の【蚯蚓出】ミミズイズル 5月10日~14日ごろ。を、迎えています。金曜恒例 自作の陶芸作品紹介 自作の陶芸作品紹介 『きんぎょ』です。 『きんぎょ』です。今  製作中の作品 製作中の作品 『花型の鉢カバー』です。 では 陶芸教室行ってきます。 『花型の鉢カバー』です。 では 陶芸教室行ってきます。 |

みなさま佳い週末&休日をお過ごしください

みなさま佳い週末&休日をお過ごしください また月曜日に

また月曜日に

レポは、

レポは、

のつつじの植え込みは、今、

のつつじの植え込みは、今、

ネット画像 youtubeお借りします

ネット画像 youtubeお借りします 春蝉の鳴き声

春蝉の鳴き声

・・・ 高松城は、天正15年に生駒親正によって築かれた。 親正は、讃岐一国173,000石を豊臣秀吉から賜り、播磨赤穂から入封、瀬戸内海の水軍の要として、この地に海に浮かぶ高松城を築いた。 生駒氏は4代高俊の時、生駒騒動のために出羽矢島1万石に左遷される。

・・・ 高松城は、天正15年に生駒親正によって築かれた。 親正は、讃岐一国173,000石を豊臣秀吉から賜り、播磨赤穂から入封、瀬戸内海の水軍の要として、この地に海に浮かぶ高松城を築いた。 生駒氏は4代高俊の時、生駒騒動のために出羽矢島1万石に左遷される。

栗林公園見どころマップ

栗林公園見どころマップ

香川県

香川県 5月5~6日訪問

5月5~6日訪問

今日はこの辺で

今日はこの辺で

レポは、

レポは、

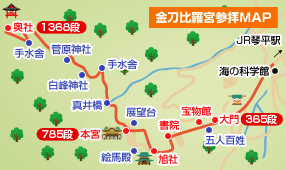

・・・【金刀比羅宮】香川県仲多度郡琴平町

・・・【金刀比羅宮】香川県仲多度郡琴平町

・・・【丸亀城】香川県丸亀市

・・・【丸亀城】香川県丸亀市

香川県

香川県 5月5~6日訪問

5月5~6日訪問

今日はこの辺で

今日はこの辺で

季節は、七十二候の【葭始生】アシハジメテショウズ 4月20日~24日ごろ。を、過ぎ、

季節は、七十二候の【葭始生】アシハジメテショウズ 4月20日~24日ごろ。を、過ぎ、 季節は、七十二候の【霜止出苗】シモヤミテナエイズル 4月25日~29日ごろ。を、過ぎ、

季節は、七十二候の【霜止出苗】シモヤミテナエイズル 4月25日~29日ごろ。を、過ぎ、 季節は、七十二候の【牡丹華】ボタンハナサク 4月30日~5月4日ごろ。を、過ぎ、

季節は、七十二候の【牡丹華】ボタンハナサク 4月30日~5月4日ごろ。を、過ぎ、 季節は、二十四節気の【立夏】の頃(5月5日)です。

季節は、二十四節気の【立夏】の頃(5月5日)です。

レポ、まとめ中です。

レポ、まとめ中です。 画像は、博多どんたく港まつりで街中を走る「花自動車」です。

画像は、博多どんたく港まつりで街中を走る「花自動車」です。 今日はこの辺で

今日はこの辺で

佐賀県有田町で29日、恒例の有田陶器市が始まった。JR上有田駅から有田駅までの通りには、約4キロにわたって500ほどの店が並んだ。主催の有田商工会議所によると、この日は25万人の人出でにぎわった。5月5日までの期間中、100万人を超す人が訪れる見込みだ。

佐賀県有田町で29日、恒例の有田陶器市が始まった。JR上有田駅から有田駅までの通りには、約4キロにわたって500ほどの店が並んだ。主催の有田商工会議所によると、この日は25万人の人出でにぎわった。5月5日までの期間中、100万人を超す人が訪れる見込みだ。

以前紹介しましたように九州の駅弁ランキングで見事!一位をとった逸品です。

以前紹介しましたように九州の駅弁ランキングで見事!一位をとった逸品です。

・・

・・

佐賀県有田陶器市

佐賀県有田陶器市 4月29日訪問

4月29日訪問

みなさま佳い連休をお過ごしください。

みなさま佳い連休をお過ごしください。 また火曜日に

また火曜日に

・・『ビー・バップ・ハイスクール』シリーズで知られる漫画家の木内一裕の小説家としてのデビュー作品を、三池崇史監督が映画化したサスペンス・アクション。凶悪な殺人犯に10億円の懸賞金がかかり、犯人を移送することになった刑事たちの緊迫した道程をスリリングに描く。正義とは何かと揺れる思いを抱きながら、命懸けで犯人を移送する警視庁警備部SPを演じるのは大沢たかおと松嶋菜々子。少女を惨殺した殺人犯には藤原竜也がふんする。常に油断できない展開であっといわせる三池監督の演出が、サスペンスで生かされることが期待できる。

・・『ビー・バップ・ハイスクール』シリーズで知られる漫画家の木内一裕の小説家としてのデビュー作品を、三池崇史監督が映画化したサスペンス・アクション。凶悪な殺人犯に10億円の懸賞金がかかり、犯人を移送することになった刑事たちの緊迫した道程をスリリングに描く。正義とは何かと揺れる思いを抱きながら、命懸けで犯人を移送する警視庁警備部SPを演じるのは大沢たかおと松嶋菜々子。少女を惨殺した殺人犯には藤原竜也がふんする。常に油断できない展開であっといわせる三池監督の演出が、サスペンスで生かされることが期待できる。 ・・政財界を牛耳る大物・蜷川の、7歳になる孫娘が惨殺される。容疑者は8年前にも少女への暴行殺人事件を起こし逮捕され、出所したばかりの清丸国秀。蜷川は事件の3ヶ月後、大手新聞3紙に「清丸国秀を殺してください。御礼として10億円お支払いします」という前代未聞の全面広告を掲載。日本中が殺気立つ中、身の危険を感じた清丸は自ら福岡県警に自首してきた。人間を殺して大金を得る。そんな常軌を逸した行動を許せば警察の威信にかかわる。かくして清丸を東京の警視庁まで移送する為に、生え抜きのSPである銘苅ら、精鋭5名が配置された。いつ、どこで、誰が襲撃してくるかわからない極限の緊張状態の中、護送が始まる…。

・・政財界を牛耳る大物・蜷川の、7歳になる孫娘が惨殺される。容疑者は8年前にも少女への暴行殺人事件を起こし逮捕され、出所したばかりの清丸国秀。蜷川は事件の3ヶ月後、大手新聞3紙に「清丸国秀を殺してください。御礼として10億円お支払いします」という前代未聞の全面広告を掲載。日本中が殺気立つ中、身の危険を感じた清丸は自ら福岡県警に自首してきた。人間を殺して大金を得る。そんな常軌を逸した行動を許せば警察の威信にかかわる。かくして清丸を東京の警視庁まで移送する為に、生え抜きのSPである銘苅ら、精鋭5名が配置された。いつ、どこで、誰が襲撃してくるかわからない極限の緊張状態の中、護送が始まる…。 ネタばれは、しませんよ。ご安心を~

ネタばれは、しませんよ。ご安心を~

藁の盾

藁の盾 4月28日鑑賞

4月28日鑑賞 今日はこの辺で

今日はこの辺で

はなこころ

はなこころ です。

です。